共有的生命

作者:三联生活周刊文·刘怀昭

在美国中西部一个小城的幼儿园里,阿毗和布瑞蒂小姐妹俩正在玩具房里搭积木。有个来访者过来问:“10加10等于几?”布瑞蒂立即伸出小手扳起指头来,阿毗也赶忙伸出自己的手。两人数来数去终十达成一致意见:“20”,“对,20。”另一个白胡子的客人想逗逗这对6岁的姐妹:“猜猜我有多少岁?”布瑞蒂显然不想错过这个淘气的机会,尖叫道:“有90万岁啦!”小姐妹咯咯地一齐笑起来,并得意地为这个“高见”相互击掌。

阿毗和布瑞蒂这对孪生姐妹很调皮,喜欢一起玩些小花招、一起分享这中间会心的快乐,这是她们在一起共有的所有日常生活内容之一。但是这种共有的深切程度以及这种共有的意义则恐怕超出了我们所有读者的想象:那相互击掌的两只手臂是长在同一个身体上的;阿毗操纵右肢、布瑞蒂操纵左肢。尽管她们确有各自的颈部和脑袋、各有各的心脏、胃和脊髓,但她们共有同一个血液循环系统以及所有腰部以下的器官。从医学上说,她们是连体儿,但从情理上说,她们是两个各不相同的人,有着非常不同的思维、趣味和梦想。

6年来,这对姐妹一直安静地生活在这个小城里(孩子的父母不希望透露所在城市的名字)。她们跟着爸爸妈妈一起去购物、和弟弟妹妹一起去幼儿园,直到最近她们的父母才向外界披露了这件事,并立即吸引了媒体的关注。小姐妹的故事很快就在人们中间传开了,并上了美国《生活》杂志今年四月的封面。

但这对奇特的小姐妹的存在带给我们的应不尽是新奇。她们欢快的笑靥和健康的身体是对目前医学的一个质疑:迄今为止,医学上处理连体儿——甚至比这小姐妹情况更复杂的连体儿——的方式是用手术将连体进行分离,这就意味着往往要牺牲掉分离出来的一个生命,好让另一个“正常”地活下去。阿毗和布瑞蒂姐妹的“相依为命”的故事启发我们对我们意识中的一些观念作进一步的思考,比如个人主义,比如人与人之间的共有和分担的潜能,等等。

“暹罗孪子”曾经共有生命

连体儿的出生概率在世界上十分低,大致是1/50,000,而其中40%又属死产。连体儿是真正意义上的“同胞”:同一个卵子在受精后的3个星期内未能完全分裂,因此连体儿是由同一受精卵发育而成的。而较之常见的双胞胎则是由两个受精卵发育成的。

上个世纪初出现在暹罗的Eng和Chang

连体儿又通常被称为“暹罗孪子”,得名于上个世纪初出现在暹罗(今泰国)的闻名一时的Eng和Chang两个连体儿。这对连体儿曾于1829—1840年被带到美国到处展示。Eng和Chang的情况是在胸部相连,如果是生在现世的话,他们多半会被送到手术台上轻易地被分开。胸部和腹部相连是连体儿中最常见的一种,尽管医学书上列着十几种可能的连接情况。

Eng和Chang的生不逢“时”不知是幸还是不幸,总之他们的生命没有等到现代科技文明的“迎刃而解”,就那样顺其自然地同呼吸共命运了一辈子,还娶了一位牧师的一双女儿,一共生育了22个子女,把个共有的生命的限度发挥到了极致。不过,他们是乐得其所还是万般无奈,也只有他们自己心知肚明。他们活到了63岁,在100年前,即使以正常人的标准看,也算得上高寿了。

另一种共有

如果说暹罗连体儿的生命的共有是一种听天由命的被动选择的话,阿毗和布瑞蒂的生命共有对现代人来说则显然别具意味。

6年前,当帕蒂怀孕的时候,她和丈夫麦克·亨塞尔一点不知道在他们生活中正在发生着的事。当年31岁的帕蒂是个医院急救室的护士,身体健康丰满。她做孕期超声检查时并未发觉胎儿有任何异常(医生们事后推测说,大概检查过程中胎儿的双头排成一线,所以未被测出)。

但是由于B超时测出胎儿是屁股朝下的,所以帕蒂接受了剖腹产。在打了麻醉针之后,帕蒂开始晕眩起来。医生们先是拽出了孩子的臀部,然后是双腿,最后,让他们惊诧的是,看到了两个脑袋。“我们都静静地在那儿呆站了足足有30秒钟”,家庭医生乔伊·韦斯特达回忆说,“地上掉根针都能听得见”。

麦克还记得他当时是如何被突如其来的消息吓了一跳:“路上人们的说法听起来真恐怖;他们对我说:“他们接生出来一个身子两个头。”而手术室里仍然神志不清的帕蒂则迷迷糊糊间听到“暹罗”这个字眼儿,不知所云地问:“什么?我生了两只猫?(有一种猫叫暹罗猫)。”

孩子出生后被急急地送到了附近城市的一家儿童医院。帕蒂当时因为生产后血压高,仍留住在医院里。通知亲友的事落在了麦克身上。“跟亲友描述孩子的情形是件棘手的事。”阿毗和布瑞蒂的连体情况较暹罗孪子要复杂,她们的躯干及四肢完全是单个人的形状,看上去仿佛只是多了一个脑袋,这样的连体极为罕见。

但是,当一切证明孩子健康情况良好、可以进行正常的呵护之后,亨塞尔夫妇便相信,“一切会好的”。事情也果然如此。孩子4个月大时曾做过一次手术,去除掉了在两个脑袋之间长出的第三只手臂,从此就再也没动过手术。6年来她们只住过3次医院,两次是因为布瑞蒂的肝炎,一次是因为肾部感染。

自从一开始,当医生告知手术分体后两个孩子都活下来的可能性微乎其微时,亨塞尔夫妇就坚决不赞成手术。“你能在两个孩子之间作何选择呢?”麦克反问道。即便分体成功,身为护士的帕蒂也能想象那幅痛苦的样子:一生中没完没了的疼痛、就诊、在轮椅上耗日子。“假如她们被分开的话,那不啻是将她们从当中切开。你可以想象那样子”,她说。

儿科神经学专家也这么认为。马里兰州约翰斯·霍普金斯大学儿童中心的主治医师本杰明·卡森曾经为其他连体儿做过分体手术。他说:“如果给她们做手术,那实际上无异于把活蹦乱跳的人变成废物。”他甚至怀疑是否两人有谁能真的捱过手术。

最接近的分体手术的尝试可能是在爱尔兰的埃丽诗和凯蒂这对连体儿身上。这对姐妹出生时和亨塞尔夫妇的孩子身体情况大致相同,只是有4只手臂而不是3只。1992年,这对3岁的连体儿做了分体手术。伦敦的大奥尔蒙德街儿童医院的25位医生参与了手术。凯蒂在手术后第4天死于心脏问题,埃丽诗安了一只假肢,走起来跌跌撞撞。埃丽诗在1994年12月随父母走访了亨塞尔一家,彼此都从对方的境况中读出了自己未尝试的选择,可谓各怀一番感慨。

共有的生命向何处去

阿毗和布瑞蒂的家庭医生韦斯特达说,她无法预知孩子长远的生活道路,但就目前看,她们的发育状况是“健康而稳定”的。布瑞蒂比阿毗更容易着凉、咳嗽。她们的循环系统是连接着的,所以,帕蒂注意到,“如果阿毗吃某种药,布瑞蒂的耳部感染也会跟着好了”。这对连体儿只需打一针疫苗,韦斯特达医生说:“她们很庆幸不必挨两针。”

尽管她们有许多器官是共有的,如一个大号的肝脏,一个膀胱和一个生殖系统,但她们的神经系统是有区别的。在阿毗从头至脚的任何地方搔挠,布瑞蒂都毫无知觉。她们有共同感觉的地方只有在背部的窄窄的一条。姐妹俩的食欲是分开的,如厕的需要和困倦感也是分开的。

谁也说不清这两个不同的大脑是如何同步协调的

她们在15个月大时开始学步,这件事表现出小姐妹俩不可思议的决绝果敢的气质。“我们总是夸她们”,孩子的保姆南希回忆说,没有人告诉过小姐妹谁该先迈出脚、什么时候迈出去:“她们自己知道,我们只是在一旁照看着,因为她们头重脚轻,容易跌跤”。有时候,姐妹俩会对往哪里走有不同意见,“于是她们会突然原地转起圈来。”姐妹俩现已通过了游泳和骑自行车训练。

准也说不清两个不同的大脑是如何同步配合、协调进行那些复杂的活动的。有可能是姐妹俩对各自的肢体的摆置有了某种不知不觉的意识,但至今尚无确切解释,比如姐妹俩相互击掌的默契就是个谜。

阿毗和布瑞蒂的生活历程无疑可看作生命共有的现代启示录。她们的存在和未来的命运在启发并深化我们对人类自身的种种认识,比如人的本质、人的价值、人和人的关系,等等。我们将这具有种种外在的单个个体特征的连体生命称为“她们”,是因为这以一个肉体为载体的,是两个独立思维的大脑支配下的个体意志。(我们不会对一只长出双头的兔子以复数相称,道理很简单。)这种对人类的一个肉体上的两个生命的近乎直觉的接受,明确表达了在我们认识中个体意志和个人价值的至高无上。康德在回答“人是什么”这个问题时,曾分析了人的社会化倾向和个体化特性之间的矛盾,将人类归纳为“不合群的群体”。叔本华则更进一步,把人类形象地比喻为一群为了相互取暖才聚到一起的豪猪:一群豪猪在寒冬相互靠近,想通过彼此的体温取暖以免冻死,可是又很快因为彼此身上的硬刺而相互离开,直到它们找到一种适当的距离分寸为止。他人的存在,对于个体的“我”来说,到底意味着什么?萨特把最大限度的个性化看作人的最高理想,而另一位哲人“怀着渴望对着他人”时,感到“这样就危及了我与自己的自决的认同”(伊曼纽尔·莱维纳斯)。那么,有没有可以接受的平衡呢?我们必须担心什么?我们可以希望什么,我们应当做什么?人们能够共同生活而不至于经常面临深渊吗?阿毗和布瑞蒂的共有的生命正在为这些关于人的抽象而又现实的问题的解答提供一个奇特的视角。

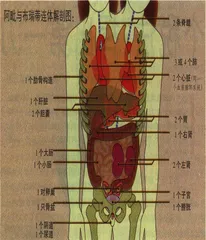

阿毗和布瑞蒂身体的结构图

帕蒂和麦克已开始担心孩子长大了怎么办。“那对她们来说是个关口”,麦克这样想。她们会不会有一天坚持要分开过?专家卡森认为此种可能性应予考虑,尽管尚未有连体儿在幼儿期之后做分体手术的先例。“她们会说:‘我们再也受不了了。”’除了身体行动上的麻烦事之外,情感上的问题也会很棘手。毕竟,她们在更多的意义上是独立的,会有独立的人格和精神追求,也会有各自的隐私和维护自己的隐私的权利。连成一体的生命使她们有共同的物质生活环境,从小到大的相处也使她们拥有着一段相同的际遇,但她们有不同的大脑和对事物的不同判断,在未来人格成熟和发展的道路上,她们面临的挑战将是无前例可循的。她们的经验还将提示我们:人的个性发展在相同的物质和社会环境下,与哪些因素有关。

至少目前两姐妹还是乐得其所的。“我不要分开”,布瑞蒂坚持道。(自见过爱尔兰的埃丽诗后,孩子们恐怕已感受到了分离的不祥。)而同时她们又一直明确地发展并维护着自我意识。一方面,她们共有的生命使相互的协作和默契的配合成为根本的需要,比如一起出行、一起起居、一起经历任何事。阿毗不喝牛奶,但布瑞蒂要喝,阿毗便会帮布瑞蒂将牛奶倒到杯子里;另一方面,她们的自我意识很强。“考试时,她们要抄袭各自的问卷是极容易的事,但她们不。如果阿毗做错了某个题,布瑞蒂不会错。我觉得这很是不可思议”,孩子的教师斯达尔克说。

阿毗想成为一名牙医,布瑞蒂则想长大去开飞机。“那样的话座舱里的场面可有点不妙:一个开着飞机,另一个在给人家拔牙”,麦克打趣道。姐妹俩已开始问将来会不会有各自的丈夫了。为什么不呢?她们有她们该有的一切。但问题也正出在这里:她们共有这一切。