公共图书馆:等待关怀

作者:三联生活周刊文/摄影·张晓莉

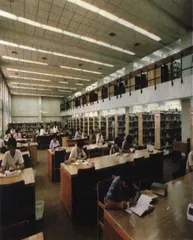

置身宽敞明亮的北京图书馆阅览室中是一种享受

北京图书馆拒绝采访

要写图书馆,就不能不提北京图书馆。它近90年的悠久历史,1900万册(件)的巨大藏书,壮观的建筑群,以及现代化的设施,无疑对渴求知识的人们具有极大的诱惑。

宽大明亮的阅览室,舒适的座位,再加上一本好书,置身其中的确是一种享受。可事情往往并不是这么简单。

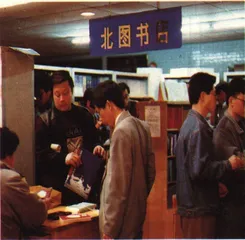

今年1月26日,《北京日报·京华周末》在显要位置发表了《北图——畏途》。“上午8时45分,这里已经现出危机,综合阅览室有限的座位牌全部发完”,“一个个红、绿、棕、黑等色的小小工作证在台子上叠压着排起长队”,“华北电力大学研究生部某教授……等候过程4小时20分钟”,“专程从上海来北图”的“上海铁道大学某教授……等候过程4小时35分钟”。《北图——畏途》引起了强烈的社会反响。一周后,《北京日报》又发表了包括来自北京图书馆职工在内的读者来信。

在这一系列报道之后,北图作出了强烈而快速的反应。北图各部处将1月26日的《京华周末》上对北图的批评报道复印多份,发至各部门主要领导。业务部门及时召开会议,提出“有条件改进的要立即改,暂时无条件改进的要说明什么时候改。”经改进后,4楼综合阅览室的座位,一下由原来的232个增加到324个。

为对北图进行深入报道,笔者于4月1日与北图宣传科安宁女士取得联系,4月3日下午与安女士暂定次日上午采访,4月4日早8:00点,安女士在电话中告知:“由于昨天《光明日报》上的一篇文章,北图现对新闻媒介采取低调处理,暂不接受采访。”

4月3日《光明日报·文化周刊》头版头条为:《北京图书馆怎么了?》,两个小标题分别为:“效率怎么这样低”和“借书怎么这样难”。

北图的回避态度,让人实在是“雾里看花”,明白又不明白。

等待关怀

或许北京图书馆真有自己的难言之苦吧。但是近年来整个图书馆业不景气却并不是什么秘密。资金短缺是整个行业面临的难题。没有钱,就无法购置更多更好的书;没有钱,就无法留住人才,稳定职工队伍;没有钱,就无法更新设备,完善服务;……总之,没有钱是万万不能的。

公共图书馆作为社会公益事业,国家必须要保证投入。据文化部图书馆司有关人士介绍,1980年,全国公共图书馆接受国家财政拨款5000万元,到1994年,这一数字增加到5500万元,总经费年增长幅度达20%,已经超过国家财政收入的增长。与这一增长不协调的是,每年公共图书馆的新书购买量却是以70-100万册的速度在递减。书价的过快增长是造成这一现象的主要原因。10年来,在国家财政拨款中,扣除人员设备经费,购书经费约增长了2倍多,而同一时期书价却上涨了8倍。80年代初,平均买一本书不到2元钱,现在却需近20元钱。10年前,我国县级以上公共图书馆有2000所左右,年购书1500万册,现在图书馆增加了600多所,购书量却少了2/3,仅为500多万册。

这也许很难令人相信,但确是事实。作为北京市市级图书馆的首都图书馆的情形还不如国家的总体水平。从80年代初一直到1994年,首图的购书经费一直在原地踏步,每年60万(部分年份增拨专款)。所以购书品种从原来的3万多种一减再减,直到现在的一万多种。许多书没有副本,大多数只有一册副本,极少数有2册。一本书以2周为借阅周期,一年最多只能供24位读者阅读,在副本极少的情况下,读者的意见越来越大,自己想看的书不是没有就是老轮不到。许多人干脆退掉了借阅证。

首都图书馆因经费短缺,设备已十分陈旧

面对读者的抱怨,首图又能说什么呢?关键是没有钱,要花钱的事却一件又一件。首都图书馆从1957年迁至国子监,已近40年。这里曾是元、明、清三代的最高学府,建筑宏伟,环境幽雅,具有浓郁的文化气氛,的确是读书的好去处。可是,一座现代化的图书馆光有气氛是不够的。首图副馆长爱新觉罗·常林介绍,首图早为自己设计好了一座建筑面积3万平方米,可藏书400万册,拥有1065个读者座位席的新馆,可是筹建过程却颇多周折,从1983年开始筹备,1993年奠基,至今已13个年头,首图仍在等待。而现有条件下,房屋需整修,馆舍需扩充,设备需更新,这一切都得要钱啊!

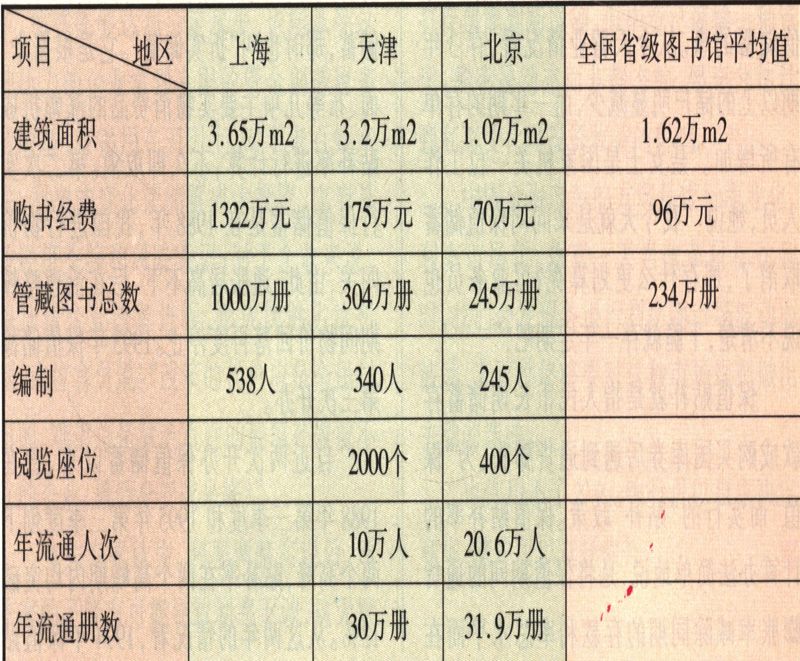

1993年,首图自己做了个调查,对天津、上海、北京三个直辖市的市级图书馆进行横向比较,结果是首图排在了末尾。市领导起初不能相信这样的结果,专门派出了调查组进行实地考察,结论是一样的。建筑面积:上海3.65万平方米,天津3.2万平方米,北京1.07万平方米,全国省级图书馆平均值为1.62万平方米;购书经费:上海1322万元,天津175万元,北京70万元,全国平均值96万元;馆藏图书总数:上海1000万册,天津304万册,北京245万册,全国平均值234万册……(如图)毕竟北京是首都,是全国的政治文化中心,这样的现状无法令人满意。

1995年,市政府决定对首图增加购书专款80万元,另外再增加200-300万元的维修款。现在首图做为综合阅览室的“彝伦堂”正在进行重新装修,而去年底首图拿到新增购书专款的第一件事,就是还清了历年购书所欠款项近70万元。

靠国家拨款满足不了需要,搞副业创收是图书馆的唯一出路。用常林馆长的话说,首图在这方面是“屡试屡败”,“屡败屡试”。1984年,首图利用自己的信息优势,搞科技信息开发,刚开始还挺红火,后来随着国家科技信息市场的开放,各类信息公司、咨询公司纷纷成立,在激烈的市场竞争中,首图败下阵来。之后,首图引进科技人才,开发生产用于图书保管的氮气柜,杀菌机和书籍保护涂料。技术虽然没有问题,但终因市场小而没形成规模生产。首图没有退路,又投入了生物化学制品的生产,分解人的头发提炼出胱胺酸、半胱胺酸用以制药,产量占全国总产量的40%,且主要用于出口。天有不测风云,1989年国外抵制进口,刚刚成长起来的小厂不堪此重击,破产倒闭。90年代,首图重新开发自己的馆藏资源,整理出版了称为我国古代戏曲集成的《清蒙古车王府藏曲本》、《四库全书集萃》等书。其中《清蒙古车王府藏曲本》在国外引起轰动,给首图带来了300多万元的收益。《曲本》之后一直未再度辉煌,出版规模小,效益不显著。

作为事业性单位,图书馆工作人员的工资,70%是靠国家财政划拨,30%由各馆的额外收益支出,主要目的是为了稳定人才。而一般职工由国家支付的固定工资每月在400元左右,首图苦心经营,靠微薄的收入给自己的职工一些补贴。现在首图人平均月收入能达到500元。

图书馆业的发展要仰仗人才,而图书馆业的清贫却留不住人才。年轻的常林馆长认为自己是首图人才大流失中的幸运儿。两三年前首图没招进一个大学生,24个中层干部,外流了26个,其中2个是刚提上来不久就走了。谦虚的常林馆长说,人才出现了空档,他这个无名小辈被提拔上来补了缺。首图要做的事太多了,做什么都觉得人手不够,可是“睁眼一看又觉得人太多了”。现在首图有职工近200人,常林说,“但高水平专业人员的缺乏无疑会平重影响事业的发展。”

走出怪圈

公共图书馆事业的发展与整个社会进程紧密联系在一起。1966年5月到1971年7月,首图被迫关闭5年之久。80年代,当人们迫切渴求知识时,南京市图书馆曾规定了发放借书证的数量,规定发证时间只有3天,过期不予办理,使图书馆门前连续摆了3天的长龙,并动用警察维持秩序。进入90年代,随着读书热的退潮,这种热闹的场面似乎已不再属于图书馆。下海经商、股票期货吸引了人们的热情。许多图书馆内是冷冷清清,门可罗雀。有的图书馆关门一个月,社会竟无任何反响。

归根结底,社会对图书馆的需求,或者说,图书馆能产生怎样的社会效益,是图书馆业发展的根本。

一方面引不起社会足够的关注,另一方面,由于经费短缺,现有读者看不到好书,或得不到良好的服务,对图书馆颇多微词。我国公共图书馆已陷入了一个内外交困的尴尬境地。

那么图书馆是不是真的就走不出这个恶性循环的怪圈呢?文化部图书馆司有关人士明确指出,图书馆在内部管理上是大有潜力可挖的。

北京市东城区图书馆本是区级小馆,一直受馆舍狭小,经费少的困扰。在经过一番调查之后,从每年仅有的区拨给的3万元购书款中拿出1/3用于购置服装资料,办起了服装资料馆。如今馆内已藏有包括美国、法国、日本、瑞士、意大利等几十个国家和地区的服装书刊数千册,并与新华社联网接收卫星图像,为读者提供世界最新的服装动态。

在公益文化经费短缺的情况下,这家图书馆通过选择自身特点的方式获取社会效益和一定的经济效益。现在服装资料馆已实现经费自理。无独有偶,北京宣武区图书馆以包装资料为特色,首都图书馆正在建立北京地方文献数据库,并开展这方面的特色服务1994年首图因此获毛利10余万,刚好抵销成本。

办书店是对图书馆功能的拓展

盈利并非这些图书馆的初衷,形成馆藏特色为特定的读者群服务是其主要目的。但是一般的读者怎么办?仅有3万元购书费被拿走了1/3,还能买什么书?

首图的常林馆长说:“在目前情况下,中小型图书馆必须要有自己的特色。本来不多的经费再平均分配,什么都办不好,办不精。没有读者,图书馆照样是不死不活。与其这样,不如抽出一部分经费在重点项目上。普通图书购买量减少,这只是权宜之计。”

公共图书馆在服务面上是应有所侧重的。现在一些大型图书馆不堪重负,读者为了一个座位要等上几个小时。事实上,相当一批读者应该分流出去的。但是常林讲,如果北图真的分流,首图自己只有400个阅览座位,各区图书馆规模更小,而街道、胡同级图书馆在北京不论从数量质量上看,都还不尽人意。与北京不同的是,上海市分市、区县、街道、里弄四级图书馆,这不仅为读者提供了方便,也缓解了大型图书馆的压力。

在目前的图书馆业,还有一个值得注意的问题,那就是一些图书馆还未明确自己的职责。不仅没有学会开发利用自己的馆藏资源,甚至不清楚购置图书的目的。是以馆藏为主,还是以高效使用为主,这是一个很简单的问题。可的确有相当多的图书馆把自己的功能偏于藏而非用,怕书看破了、看丢了,不好管理,宁肯让书在库里蒙尘,也不拿出来让人利用。开放程度不够是目前图书馆普遍存在的问题,许多读者正是因道道繁复的借阅手续而望馆却步。

图书馆是一个特殊的服务行业,读者在这里理应受到最好的服务。而这恰恰成了一些管理者的盲点。读者被各种各样的“禁止”、“不许”、“必须”束缚着,管理者似乎也仅只满足于读者被管得服服贴贴而不是设身处地为读者着想。

我们可以理解图书馆的种种苦处,甚至向那些清贫而又辛苦的司书为业者表达由衷的敬佩,但是作为读者却无法原谅劣质的服务。图书馆司的官员认为,改变经营观念,加强内部管理,提高服务档次,充分利用自身优势,是目前图书馆业摆脱困境的突破口。 上海、天津、北京市级图书馆比较一览(1993年) 图书馆书店

上海、天津、北京市级图书馆比较一览(1993年) 图书馆书店