复活的废墟

作者:三联生活周刊文·王锋

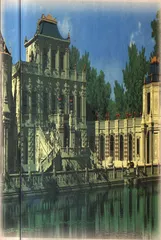

谐奇趣:谐奇趣是西洋楼景区内最早完成的建筑,它很像凡尔赛宫中的瓷特里阿农,属巴洛克风格,但屋顶及一些细部掺合了中国建筑风格(上为废墟遗址)

100多年前,一场大火把一个奇迹烧成一片废墟。善良的人们百年来唏嘘叹惋,对逝去的东西加倍缅怀,甚至总想一睹那段繁华的梦境。

北京珠达电脑动画公司采用当代最先进的计算机技术,八台SG1-INDIGOZ工作站和Wavefront软件,软硬兼施,仿真制作了圆明园电脑全景。也许不久以后,人们便可在电脑三维动画里重回圆明园,游谐奇趣,临兴明殿,登远瀛观,戏大水法……“露蕊晨开,香苞午绽,嫣红姹紫,如锦似霞………(乾隆《圆明园后记》),”那该是怎样一个让世人瞠目结舌的神幻仙境。

可那把火呢?人们坐在电脑前,拿着鼠标,会不会真的以为自己陶然置身于那个如云似雾的“虚拟空间”?

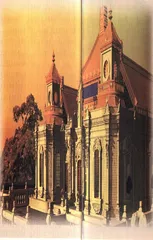

远瀛观:远瀛观建于一七八三年,曾是乾隆皇帝宠妃——香妃的住所,整体建筑气势不凡,平面五开间,精雕细刻,中式屋顶重檐尖顶,全壁辉煌(上为废墟遗址)

远瀛观:远瀛观建于一七八三年,曾是乾隆皇帝宠妃——香妃的住所,整体建筑气势不凡,平面五开间,精雕细刻,中式屋顶重檐尖顶,全壁辉煌(上为废墟遗址)

80年代初始,一场关于圆明园整治与重建的争论闹得沸沸扬扬。焦点在于:圆明园该不该重整昔日辉煌?如果只是整治,如何使之科学和合理?

曾在北大读书治学8年的叶廷芳先生对比年轻时来该园的心情和现在走进园里的心情时,十分哀叹:年轻时我把这里当课堂,它给我的历史感和美感是学校里永远没有的,可仅仅8年工夫,圆明园所谓修复和利用工程就使园里鼓乐喧天了,肃穆的废墟变成了熙熙攘攘的公园,说实话,我再也不愿去了。建筑学家陈志华教授也有同感:虽然圆明园就在清华门口,可十几年来我一次也不想去。

文物存在的意义在于它是历史的见证,是某一时代人类物质和精神活动的无言史书。凝聚在这段历史中的任何一个印迹、环节和什物,对于一个正走向明天的民族来说,都不是可有可无的东西,它应该是一件充满内在意蕴的活物,提示着这个民族生成发展的肌理纹脉。何况像圆明园这样一个中华文明的巅峰之作,即使它成为废墟。 废墟的保护和利用是一个世界性话题,古巴比伦的“通天塔”、罗德岛上的太阳神巨像、古希腊雅典卫城中的帐台侬神庙、罗马城中宏大的斗技场……古人的这种伟大创造,千百年来经历磨难,或毁于天灾战祸,或被时间消蚀,有的留下了残垣断壁,有的已成为废墟焦土,但它们却最客观真实地在大地上镌刻下历史。作为完整的建筑实体它们已经不存在了。但它们留下了历史。文化价值早已越过建筑本身。

废墟的保护和利用是一个世界性话题,古巴比伦的“通天塔”、罗德岛上的太阳神巨像、古希腊雅典卫城中的帐台侬神庙、罗马城中宏大的斗技场……古人的这种伟大创造,千百年来经历磨难,或毁于天灾战祸,或被时间消蚀,有的留下了残垣断壁,有的已成为废墟焦土,但它们却最客观真实地在大地上镌刻下历史。作为完整的建筑实体它们已经不存在了。但它们留下了历史。文化价值早已越过建筑本身。

德国历史名城德累斯顿曾是景观壮丽的城市,二战中遭到轰炸,著名的“妇女教堂”只剩下1/3残身,近年来德国议会长期讨论:要不要修?怎样重修?最后决定:修旧如旧。被炸前的每块石砖都不能改动。

意大利古城罗马之所以至今雄风犹在,也由于它一直保持着原先帝国都城的规模和格局,连同昔时的废墟也兀自荒凉着,甚至那些古老建筑的碎块。因为意大利人知道,对于一个城市的文化史来说,死去的罗马比活着的罗马还要神圣。

作家冯骥才曾惊叹于罗马城里那些在白茫茫雨雾中耸立的中世纪粗大笨重的断壁残垣,“那真是一种人间神话”,“一座座坍塌了上千年的废墟远远近近地包围着我,斗兽场被雨幕遮掩得虚幻模糊,无比巨大地隔天而立。一时分不清自己是在罗马的遗迹里还是在罗马的时代里……”。古建筑不是死去的史迹,而是依然活着的历史细胞。如果失去这些,我们从哪里才能感受真正的罗马的灵魂?

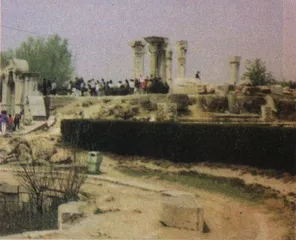

大水法:大水法建于一七八五年,由喷水池,壁龛式屏风和一对水塔组成,是西洋楼景区最宏伟,热闹的地方。景前的柏树,线法树花坛形成标准的西洋园林风格(上为废墟遗址)

大水法:大水法建于一七八五年,由喷水池,壁龛式屏风和一对水塔组成,是西洋楼景区最宏伟,热闹的地方。景前的柏树,线法树花坛形成标准的西洋园林风格(上为废墟遗址)

圆明园作为19世纪世界园林奇观,曾辉煌地展现过上世初叶开始的东西方文明交流和碰撞,也刻骨铭心地记录下我们民族历史上败落羞辱的一页。若把它视作一种精神,我们就应该尊崇、珍惜和保卫它,若把它仅仅作为一种物质,就会无度地使用它,任意改造它,随心所欲地破坏它。

西方一位历史学家说:不理解文明的毁灭或消亡,就不能理解文明的精蕴与实质。对于像圆明园这样一个凝结了中华民族在那一特定历史时期精神历程的建筑实体,我们只能满怀尊重,尊重它的文化气质和人文积淀、尊重它的色调韵律和空间境像,因为这一切构成了一种实实在在的精神。哪怕它是废墟。

西方一位历史学家说:不理解文明的毁灭或消亡,就不能理解文明的精蕴与实质。对于像圆明园这样一个凝结了中华民族在那一特定历史时期精神历程的建筑实体,我们只能满怀尊重,尊重它的文化气质和人文积淀、尊重它的色调韵律和空间境像,因为这一切构成了一种实实在在的精神。哪怕它是废墟。

应当感谢当代科技对历史文化在某种意义上的拯救,电脑动画制作的圆明园全景图,让我们在神奇的电脑空间流连畅想,重温那段已经凋敞的繁华绮梦,但我们也须臾不可忘记,历史有它不可颠覆的过去,美的消费不可重复,总有一些东西是不能再现的。 圆明园