智力桂冠谁属?

作者:三联生活周刊文·何西风

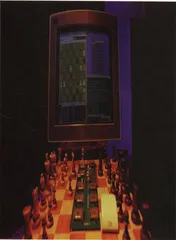

人机对弈,鹿死谁手?

国际象棋比赛曲高和寡,本是人类各种赛事中的“雅乐”,然而,今年2月在美国费城举行的国际象棋大赛却得到了整个世界的关注。

这场棋赛的擂主卡斯帕罗夫是国际象棋界的常青树。十几年来,他在国际象棋这块人类智力的角斗场上,并多次手刃了素有棋坛怪才之称的卡尔波夫,成为名副其实的“诸侯上将军”。这使他在人机对弈中成为人类智力的象征,他的命运自然也代表了人类智力的命运。因此,当IBM的超级电脑向卡氏扔出铁手套时,它挑战的便是人类智力的尊严。对此,卡斯帕罗夫再明白不过了,他在赛后宣称:“我希望,我在对弈中的思想和战术可以帮助我们捍卫我们的尊严。”

人类智力的尊严一旦到了需要变着法儿地加以“捍卫”的地步,它那不可一世的地位也就岌岌可危了。人们还记得,7年前卡斯帕罗夫在与“深兰”机的前辈“深思”机的对阵中曾全师而还,当时有人曾乐观地断言,电脑毕竟不如人脑。然而,这次“深蓝”机一上来便出手不凡,先胜一局。若不是卡氏及时调整战术,费城无疑将成为他的滑铁卢。4/2的比分说明卡斯帕罗夫胜得艰难、胜得侥幸;再从对阵双方的潜力来看,卡斯帕罗夫的棋艺已近黄昏,而电脑的发展正如日中天。我们完全可以推测,那些不达目的决不罢休的IBM公司的专家们不久还会推出“深红”机、“深黄”机乃至“深X”机。此消彼涨,卡斯帕罗夫们向电脑称臣的日子实在屈指可数,我猜想至迟不会超过本世纪末。而卡氏本人也必将以第一个和最后一个战胜超级电脑的卫道士形象被载入史册。

人类一计算,电脑就发笑

当然,仅仅以对弈的胜负来断言人脑与电脑孰优孰劣显然有以偏盖全之嫌,因为由64个黑白格组成的国际象棋毕竟只是人类智力的一个小小演武场。然而同样明显的是,这块棋盘更非电脑的唯一用武之地。

这次令卡斯帕罗夫“面容憔悴”的“深蓝”电脑(RS/6000中型机)是IBM公司的秘密武器。这家公司在几十年中一直是计算机硬件行业中的“山大王”。80年代以前,它占据了80%以上的大型计算机市场。1980年,该公司又与英特尔公司和当时名不见经传的微软公司联手,推出了以家庭用户为主要对象的个人电脑(PC机)。从那以后,IBM几乎成了个人电脑的代名词。它在电脑行业中代表了个人电脑的硬件标准。90年代以前,所有商用和家用电脑中几乎一半是IBM公司的产品,而其它公司(如著名的康柏公司和AST公司)生产的个人电脑也大多与IBM的产品兼容。据统计,1994年IBM公司的年销售额为640.5亿美元,几乎是康柏公司(108.7亿美元)的6倍,苹果公司(91.9亿美元)的7倍。

IBM公司不仅在硬件领域获得了极大成功,而且还“养大了微软(公司)和英特尔(公司)这两只老虎”(苹果公司中国总监语)。其中,英特尔公司在开发微处理器(CPU)方面的成就使电脑获得了实质性的进展。微处理器号称PC机的心脏,它直接决定着电脑处理数据的频率(即主频)和传输数据的速度。1975年,戈登·莫尔曾预言电脑芯片的能力每隔18个月便会成倍增长,这就是著名的“莫尔定律”。事实正是如此:1984年,英特尔公司为80286电脑制造的微处理器包含10万个晶体管,它使电脑执行指令的次数达到100万条/秒。而1989年的80486电脑微处理器包含的晶体管数已达100万只以上,其运行指数达到2千5百万条/秒。现在风行一时的奔腾机和P6机的处理器更是把这个指标提高到了一个令人难以置信的地步。

伴随着微处理器这种呈几何级数增长的数据处理速度,电脑存贮信息的能力大大提高。1983年IBM公司推出的PC/XT型个人电脑的硬盘可以容纳1000万个字节,而现在一个普通PC机中的1000兆硬盘存贮的信息量多达10亿个字节以上!

显然,IBM等公司的成功不仅是一个商业上的奇迹,它更标志着一个以信息命名的时代的到来!从发展速度来看,这个时代远非人类青铜器时代和铁器时代可比。而从信息的储存、传播和利用程度来看,电脑革命势必将把以印刷术为特征的人类文明送入博物馆中。据说,欧洲大陆在1450年以前的全部藏书只有3万册,而随着印刷术的出现,各类图书在半个世纪之后就猛增到900多万册。这的确是人类文明的一次巨大飞跃。然而,根据比尔·盖茨的预测,人们不久将会看到,一个拳头大小的全息内存图像可以容纳美国国会图书馆的全部藏书!

当今的电脑早已突破了人类智力的各种天然界限。就其智能处理能力来说,一台大型机可以从事每秒上亿次的计算。作为信息传播媒介,它可以与报刊、电传、音响、电视相媲美;此外,它还可以充当效果最逼真的模拟和创作工具,把形形色色的可能世界展现在人们面前。总之,电脑使人的精神世界急剧膨胀,又使现实世界迅速变小。

任何现实的个人,即使他生而知之、学究天人,也未必能胜任上述任何一项工作,但电脑在承担这些工作时不仅举重若轻、从容不迫,还捎带着把国际象棋特级大师搞得狼狈不堪。如果说过去人们相信“人算不如天算”,那么现在的情形则可说是:人类一计算,电脑就发笑。换句话说,过去的人们出于愚昧相信上帝是全知全能的,而现在的人们则借助于科学给自己造出了一个全知全能的上帝。

得乐园?失乐园?

说到上帝,我们不由得想起西方人在中世纪讨论的一个话题:上帝能否造出一块自己搬不动的石头?然而世殊事异,人们今天在进入信息时代的同时又对自己提出了这样的问题。

首先,电脑说到底还是人的创造物。因此,人们在关注人机对弈时往往怀有一种复杂的感情:一方面,人们庆幸卡斯帕罗夫战胜了电脑,因为它证明智力的桂冠非人莫属;另一方面,就算有一天电脑最终将卡斯帕罗夫淘汰出局,那也不过证明了人类创造力的伟大。因此,人机对弈本来是一桩无论胜负皆大欢喜的游戏。然而,对奕本是人与人的事,可如今电脑却堂而皇之地出现在人面前,且不论胜负如何,单是“人的创造物与人竞赛”这一事实,已经具有不可小觑的意义。

本来,创造物是不可与创造者平起平坐的。《旧约》审的耶和华把他造的人关在伊甸园里,禁止他尝善恶之果,惟其有了智慧便“与神相似”;中国人心目中的造物主“老天爷”也是如此,《老子》有言:“天地不仁,以万物为刍狗”。对比之下,大概唯有人是个例外:他造了电脑,又担心它的智慧不及人类,于是便绞尽脑汁地研究人工智能,现在又出重金安排电脑与人竞赛,似乎非得让电脑胜过人脑才肯罢休。

其实,这倒不是说人比上帝更宽厚。人之所以希望自己的创造物胜过自己,因为其天然体能和智能本身非常有限,然而,人又从不满足于自己的有限性。如果说以“破纪录”为宗旨的各类体育竞赛是人向自己的天然界限进行挑战的游戏,那么制造工具则更是为了大大超越这种天然界限,使自己的体能和智能得到“延长”。譬如,人造汽车,就是为了让它比自己乃至自己的坐骑跑得更快;人造飞机,更是为了克服自己不能羽化登仙、周游八极的缺陷。如此看来,人造电脑,并且死气白赖地让它战胜人脑,似乎也无可厚非。

然而,电脑毕竟不同于汽车、飞机,它是智能机器,而“智能”恰恰是人类一向引以为自豪的特性。人之所以能凌驾于万物,靠的就是这点智慧。现在这智慧一旦为它物所分享,或许终有一天,电脑在具备超常智力的同时,还会获得行动的意志和自由的决断力。果真如此,关于电脑将“反客为主”的预言就不再是杞人之忧。

有限的人似乎拥有无限的创造力,这就使人类面临着受自己创造物奴役的危险。当今世界的许多思想家已经意识到,如果人非要造出个上帝来证明自己的伟大,那就等于在出卖自己的长子权。这种担心决不是庸人自扰。事实上,我们在今天的人类头顶上不是已经看到了那柄传说中的“达摩克利斯利剑”了吗?全球范围内的环境污染、“核冬天”的恐怖、生化武器的威胁以及基因工程可能带来的负面后果,这一切不都是人类盲目崇拜和滥用自己创造力的产物吗?可以说,今天人们最担心的不是火山、地震、甚至也不是那行踪不定的小行星,而正是人们自己。从这个背景下看,举世瞩目的卡斯帕罗夫与电脑之战确实具有深刻的象征意义。

看过马萨乔名画《失乐园》的人一定记得,当初偷尝智慧果而遭上帝放逐的亚当是掩面含羞走出伊甸园的。然而,这个故事不会在人与电脑之间重演。如果人类有一天真的造出一台像上帝一样的电脑,那么这个全能者对自己的创造者所说的第一句话或许是:“你们真蠢!” 电脑国际象棋