走投无路的汽车轮子

作者:三联生活周刊文·高晓岩

高悬头顶的红灯

仿佛是一夜之间,北京的路不好走了。从家到单位,从单位到家,几公里几十公里的道路千堑万壕,即使不用脚去度量,只用心去想一想,好多人就快要出汗了。“我每天早上上班挤车就像打仗一样,一般是早上7点左右出门,路并不是很长,375路,从北宫门到学院路约半个小时的路程,可挤得邪乎。上学的小学生挤得只看见背上的书包,几乎看不见人了。大人站在那里,脚下没有一丝一毫可挪脚的地方。”这是中国长城计算机集团公司女职员赵晖的上班观感。石景山科协梁世伟先生目睹的现象,就更令人深思了。“我家住石景山黑石头,上班必坐336路车,一言难尽。就说今天早上吧,6点45分到车站,7点10分来车,一来4辆。第一辆上了三四个人走了;第二辆我没挤上去,站上还有好多人;第三辆挺空的,司机一看站上人多,扳过把就走,第四辆也如此照办。只剩下那些没上了车的人又得等半个多小时。”起个大早赶个晚集的事让你碰上了,你会说什么呢?“我住在十里堡地区,最头痛的问题是因堵车上班迟到。从早上6点半起,车就开始多起来,到7点20,就水泄不通了。许多居民怕堵车迟到改骑自行车,现在自行车也开始走不动了。从十里堡到朝阳门坐小公共汽车,有3个半小时的记录。”北京燕京描稿有限公司职员潘大松女士如是说。

现在还用得上当年刘心武先生的感慨:“公共汽车啊,公共汽车。”只不过,感慨中多了一份焦虑。交通被称为“都会的血液”。“血液”红彤彤的,禁止通行的指示灯也是红彤彤的。全中国每天清早和黄昏,到底有多少只红灯高悬在人们的头顶?

同心圆和带状结构

按照英国专家汤姆逊的观点,城市交通作为基础设施有两个基本特点:其一,城市交通设施既是一项为了满足社会需求的服务设施,又是城市用地的一个组成部分。交通用地常占市中心用地面积的30—40%,占郊区面积的20%;其二,交通一方面为人们各种活动服务,另一方面又跟建筑物和建筑物内的活动互相依存。城市的结构,它的用地范围的扩展,城市生活的方式和特点以及城乡差别的消失等,全都跟城市交通系统的性质和质量有关。

汤姆逊的思想在后来的城市规划和建设理论家身上得到了明确的发展:欲建立理想的城市结构,必须超前发展作为城市骨架的合理的道路交通系统。

如果把世界各大城市道路用地率作一比较,北京就显得太过吝啬了:华盛顿占45%,伦敦占35%,东京占23%,汉城占18%,北京只占11%。北京的路并不能算少,但这座城市的设计者,奉献给我们的是一座农业社会的都城,它本应被当作古董保存起来,不幸却仍旧充当了20世纪的行政中心。旧瓶只能装旧酒,非要用它装新酒,结果便是一损俱损:一座辉煌无比的古城消失了,我们也背上了不珍惜文物的恶名。

城市发展曾经历了一个由建筑布局优先到交通规划优先的曲折过程。前苏联可谓是建筑布局优先的样板,它把注意力集中在用地分配和房屋建筑上,造成一个城市中心,这是一个同心圆的模式。日本则提出城市功能轴理论,强调把交通走廊和规划走廊结合起来,形成带状的城市结构,以此形成城市的多中心。莫斯科的2010年总体规划也已经显露出放弃同心圆的趋势,斯德哥尔摩、维也纳等城市的规划表明,交通走廊理论和相应的带状规划结构已得到广泛的的认可。

我国许多城市是由行政和军事功能中心发展而来的“方城”,城市依级别不同而各有其大小,这就是所谓的“制”。在严格遵守“制式”建造而成的城市中,道路完全按照它跟衙门的关系被划分为不同的等级。除了万事俱备的设施(从祭祀、游猎、办公到吃喝拉撒)外,市民的生活空间被压缩到狭小得不能再狭小的地步。这样的城市,实际上只是国家权力的象征。

1949年之后,古老的城门被打开了,王公贵人的私家宅院住进了被新政权解放的下层百姓,更多的行政机构占据了城市的各个角落。人口急剧增长,道路逐步显露出力不从心的老态。急不择路,城墙被人们扒了许多“豁口”。一系列此起彼伏的政治运动,又进一步强化了城市的中心功能。在人民当家作主的时代,公共汽车是其主要的代步工具,自行车和小轿车则分别起着区别公仆和主人的作用。装在旧瓶子里的新社会,把革命的目光对准了瓶子本身。结果彻底拆毁城墙,把更多的出口留给世界,表明了城市的政权特性。这在一个阶段,似乎解决了一切问题。

出租车和私人轿车的迅猛发展,才从根本上否定了旧城,证明了它的非人民性。道路交通无法突破原有的格局,左冲右突,平地起高桥;通了再堵,堵了再想办法。城市的胸膛上留下各个年代的烙印。沈阳的立交桥上竟然设有红绿灯,人行道和非机动车道混杂一体。北京堵,上海堵,广州堵,西安堵,武汉堵……全中国都在为拥挤而忧心忡忡。现在,城市的管理者才明白:道路真的是城市的血液,它不仅是进入的途径,还应该有自己回家的路。

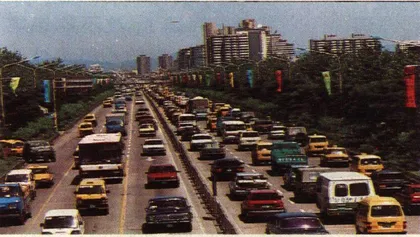

北京1995年机动车已达84万辆,车满为患(宋连峰 摄)

北京的路:越修越堵?

北京这几年倒是修了不少路。

统计表明,北京市目前全年常驻人口已由1982年的900万升到1051万,流动人口由43万一跃而为329万。在全市总出行量中,外来人口占37%。1990年,北京市区建成422平方公里城市建设用地,近3年市区建设用地每年10.8平方公里。全市30个开发区和工业小区,规划用地106平方公里,已征用42平方公里,相当于1949—1994年市区工业用地的56%。目前市区已安排旧区改建和新区开发76平方公里。1982—1990年,全市新建各类建筑8360万平方米,竣工1241万平方米。

北京城市交通建设的投资当然也逐年上升,道路面积增加了60%,修建了总长81公里的两条快速环路,120公里高速公路,102座道路立交桥。“但交通形势依然十分严峻”,北京市城市规划设计研究院8月提交的一份报告认为:

1.已经进入车辆保有量高增长期,尤其是私人汽车大幅度增长,将对市区交通构成严重威胁。1980—1994年民用机动车保有量翻了3番,大致每5年翻一番。1995年机动车(不含拖拉机)已达84万辆,私人小汽车已远远超过1994年统计的6.4万辆,占全市客运车辆总数的19%;预计到2000年,私人小汽车有可能达30—40万辆,全市民用机动车可能达130万辆。

2.道路空间的拓展仍难以应付交通负荷的增长:1981—1994年市区道路长度平均年递增1.83%,市区道路面积平均年递增3.45%,车辆保有量平均递增14.6%。道路交通负荷增长速度近年急剧加快:1987—1990年平均年递增率5.3%1990—1994平均年递增率18.5,市区道路网饱和程度已达87%。

3.道路空间先天性缺陷尚未得到根本改变:路网稀、道路面积率低;中心区主次干道与支路比例失调(1:2:2);快速系统仍有待完善。

4.城市公共运输不景气,缺少快速大容量运输系统:年客运量一直在30亿人次左右徘徊,公共客运承担全市出行量的比例下降至26.5%。

北京的道路可不能算少,但能走的路不多。胡同里的路刚好容得下两辆板车交会,四合院或大杂院里谁家有人有了自己的车,或者开了“面的”,往门口一横,什么车也就都别想过了。机关大院门口戒备森严,里面一应俱全,出入的都是自己的公车或私车,谁又能借道而行呢?小区多起来了,里面的路也轻易走不得,某某村某某村什么的,沿街绵延不绝,多少车得望“村”生畏。

北京的道路利用率,二环路以内不到10%,纽约曼哈顿则达到30%。北京市规划设计研究院交通规划所主任工程师高扬说:“在国外土地使用和交通规划是一回事,我们这儿则是各行其是。这就造成了道路的诸多问题。北京的先天不足是,没有一条宽的快速路,主干道道路很窄,没有主干道的能力。胡同虽多,但起不到支路的做用,道路之间间距太大,缺乏干道。”

干道我们也有,二环路通了,很快就堵上了,三环路刚开几天,又走不动了。现在又都盼望修四环,这仿佛一个怪圈,路修得越多堵得越快?高扬打了一个比喻,他说,这就好像自来水,它总是往压力小的地方流。哪儿路好走,大家就都会往那儿开。结果就全堵上了。支路少,所有的车上了干道,交通就出问题了。这不能怨规划师,规划图上一切应该有的道路都被他们描了又描,可一到落实,一切就全都变样了。

说到底,如果建设者不能对城市交通有一个长远的眼光,不从根本上解决问题,老是在同心圆上打转,只能是修的路赶不上增加的车流量。还是以北京为例,70年代末80年代初,二环路建成通车,曾一时缓解了进出市中心的堵塞问题,可没过多久,又不灵了。西直门、复兴门、建国门、东直门成为‘鬼门关’,每天都要堵上几个钟头。究其原因,就是决策者未能预测到社会的迅速发展。据说市府已考虑改造西直门桥,但这需要4个亿的投入。更叫人不解的是,刚修好不久的航天桥也堵上了。原因也是这么几个:规划时考虑了转弯能力,仓猝上马,设计人图省事,没钱等等,最后以环岛解决交叉问题。要解决航天桥的堵塞,又得大动干戈,想法打通它北边的一条道路,扔进去的钱就更多了。

有人希望架设高架桥来解决堵塞问题,高扬却认为,“我们不希望非得修高架桥,一个是出于保护旧城风貌,另一个是造价太高,我们承受不起。架了一段就得一直架下去,广州已经尝到了苦头。北京只在地形复杂的东三环、东四环的一地段安排了高架桥。”

头痛医头、脚痛医脚的方式显然解决不了问题,现在应该是规划部门和建设部门坐在一起,认真为百年大计考虑了。据圈内人士分析:目前城市道路建设的诸多问题,源自政府在管理上缺乏必要的立法,决策过程的草率和某种非科学性,利益的驱动又把正常的建设变成了讨价还价。具体来说,建筑师只考虑布局和构图,老想取消支路;开发商想多盖房子,也一再要求减少和取消支路;领导者往往从所谓的大局出发,迁就开发商。这样的状态,已经结出了不少恶果。被称为北京小区样板的方庄小区只有两条路,进出车辆常常你争我夺,在高层住宅区演出了一幕幕精采的小品。

国外路网都相当密,“人家300米是用心算出来的,”高扬感慨地说,“咱们则很难做到,你很难说服决策者为什么要用200米、300米的间距。”值得庆幸的是,1993年在修改北京市总体规划时,已经提出了接近国际标准的要求:主干道间距400米、次干道400米到500米、支路200米。

还有一个奇怪的现象,谁都嫌路少,可一到规划道路,又都不希望穿过自己的领地。中轴路修到总政大院,硬是被卡,后经多方努力,才让通过,最后还给人家留了下一个道口。北京大学、清华大学、北京航天航空大学都规划了道路,但都进不去。这些高等学府的领导人很难接受学术圣地被穿过的事实,他们一有机会就鼓吹取消穿越校园的道路规则。但高扬很有耐心:“我们都安排了,已经划上了线,他们不能在规划线上盖房子。什么时候想通了什么时候动工。”

公共交通何时优先?

据说,在“九五”期间,北京市每年将拿出30个亿来修路。又有消息说,张百发已经表示:明年要修四环路。

修路的决心不可谓不大,但我们对路上跑的车又有多少了解呢?

拿北京为例,汽车进入城区出行量27.8%,城区内部出行量6.5%,共占市区出行总量的34.3%,这说明以城区为中心的向心交通依然占据我们的主导地位。客运车辆客位利用率不足70%,空驶率达30%;货运车辆吨位利用率65—75%;占市区道路交通量29%的出租车只承担市区全部交通量6%;单位及私人车辆占全市交通负荷的48%,也只承担全部客运量的60%……还有一些统计数据表明:公车利用率70%左右,约20—30%长期闲置。

车一天天多起来,停车场却并未建起来。规划师们提出3户一个车位的设想,到现在还没有被接受。实行起来的是10户一个车位。私人汽车以42.5%的速度增长,好多小区的绿化地带已被改作停车场。照此下去,很多正在建设中的小区,几年后花园将被铲平,最后一棵小树也剩不下。

就世界范围而言,努力发展公共交通,解决城市交通危机,已成共识。前苏联早在30年代就制定了以地铁为骨干的公共交通方针,它的城市交通状况要比其他国家好得多。法国在本世纪60年代曾一度推出发展小公共汽车的政策,并准备大建高速公路,但很快发现,这将使巴黎交通严重堵塞,便立即放弃了原有的计划,转而大力修建快速轨道交通系统。即使这样,堵车还在困扰着法国人,最近的报道说,由于严重堵塞,巴黎的一些职员开始骑自行车上班,有的学生穿旱冰鞋一路遛到教室。报道强调说,法国政府决定限制小汽车的行驶,进一步鼓励公共交通的发展。我们的近邻新加坡,从1978年开始,用10年时间进行一项交通发展决策研究,最后认定应采取大众快速交通系统。新加坡放弃全巴士系统,限制小汽车进入市中心。目前,世界各大城市的交通工具,打头阵的是地铁;排在第二位的是轻轨交通,它是60年代从无轨电车发展而来的快速轻便新型的交通手法;第三位是公共汽车和无轨电车。近年来,一些地方还出现了以无轨电车取代公共汽车的现象,主要原因是,它不会污染大气,效益比公共汽车要高。专家估计,当无轨电车占车辆总数的40%时,其经济效益比柴油汽车提高10%。有人预计,将来城市交通运输车辆的20%会是无轨电车。

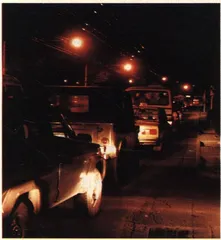

全中国都在为拥挤忧心忡忡,我们的生存空间会随着这种拥挤越变越狭小吗?(庄海燕 摄)

我们并不是不重视公共交通,“公共交通优先”一直是响亮的口号。可事实上,谁都清楚马路上什么车跑得最潇洒。现状是,用于发展公共客运的投资与社会集团自用客运车车辆的投资比例倒挂,造成公共交通拥挤。同样占用马路,单位班车的使用率却低得可怜。汽车价格的居高不下,折旧率过低,使好多单位把它当成保值品,车的多寡也成为衡量一个单位有无实力的标尺。我们可否借鉴新加坡的做法,凡单位车辆没有满载即处以罚款,以此杜绝空驶和能源浪费?在道路空间的使用上,我们也没给公共汽车更多的优先权,在税收、燃油供应等方面视公共交通企业为一般工商企业。这一切忽视或轻视的后果便是,公共交通企业尽量不增车,尽量少开或不开新线。

不重视发展公共交通,导致的只会是道路状态的越来越恶化。

北京现在正在大兴土木,古老的居民区每天都在消失,高楼林立,立交横飞,危旧房改造,在某些地方变成了另起炉灶,重重复重重的宫殿楼阁,已经造成新的交通堵塞。城市格局不断变化,老北京感慨“我们都快不认识北京了!”许多人文学者撰文呼吁:要防止建设性的毁坏。老舍之子舒乙先生认为,北京是一个“趴”着的城市,看它需要平视;“空儿”是北京的一大特点,这使它在人为中显出自然。他认为,无论如何变化,北京诗意的美和产生这美的原则决不能丢掉。

北京市2010年远景规划是,一个大团,10个边缘集团。这个大团指的是四环路以里地区,10个边缘集团分别是:北苑、酒仙桥、东坝、定福庄、垡头、南苑、丰台、石景山、清河。大团和边缘集团之间用主干道连接,中心和边缘集团之间用绿化隔离带隔开。在道路建设上,北京市区道路网采用方格网与环路、放射线相结合的布局,在城区布置了6条横贯东西和3条纵贯南北的干线;在市区范围内布置了4条环路、10条主要放射线、15条次要放射线和一些次要干线,这些构成了北京市区道路系统的骨架。待这个规划实现的时候,北京的交通问题是否就解决了呢?那时候的北京,又是否会使我们更感到陌生,更找不到那种怀旧的、依恋的感觉了呢?

【附记】本文参考了《世界大城市交通研究》一书中冯文炯和刘德明先生的论述。同时感谢杨金凤女士的帮助。 北京交通