Internet离我们有多远?

作者:胡泳

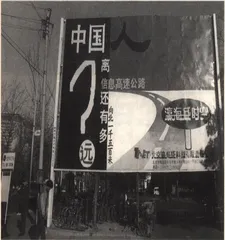

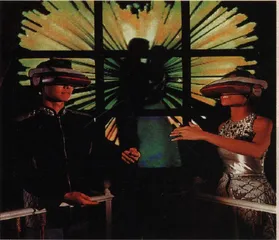

我国家用电脑全部拥有量不过70万台,我们能一转身就跨入信息时代吗?(林慧 摄) Internet:1995年的真正明星?

美国华盛顿州,西雅图——微软公司总部所在地。当比尔·盖茨步出一家餐馆时,一位无家可归者拦住他要钱。这并不奇怪:盖茨是美国最富的个人,坐拥资产150亿美元。

接下来的事情令见多识广的盖茨也目瞪口呆:流浪汉主动提供了自己的Internet地址(西雅图一家庇护所在网上建立了地址以帮助无家可归者)。“简直难以置信”,盖茨事后说,“Internet是很大,但我没想到无家可归者也能找到那里。”

对这位每周工作80小时、把休假也变成“思考周”的电脑天才来说,想不到的东西少而又少。1993年4月的一个“思考周”中,Internet在盖茨的大脑屏幕上首次闪现。不过他现在承认,Internet淘金热温度上升之快出乎他的意料。

1995年无论从哪一方面似乎都可以称之为“微软年”。盖茨发动了一场自新口味可口可乐推出以来声势最大的新产品推广活动,视窗95的隆重登场,更像是滚石乐队在发行新唱片,而滚石的确被雇来演唱视窗的起始曲“启动我”。罩着明星光环的视窗不负众望,到年底已售出2000余万套。在最后一分钟,微软与美国司法部达成谅解,避免了被指控违反反托拉斯法的命运。

盖茨可以放心大胆地继续他在个人软件领域的统治。然而,1995年计算机王国的真正明星却使他的成就黯然失色。这颗明星就是:Internet。它已经存在了27年,在1995年突然大放异彩。

两年多以前,差不多就是盖茨在休假地冥想的同时,22岁的大学生马克·安迪森开始免费散发他设计的一种名为Mosa-ic的Internet浏览器软件。浏览器好比给个人计算机戴上的一副立体眼镜,用以获取Internet多媒体网络上的图像、声音和文字。它将网络变成了各种应用和打印程序的计算平台。这是一个划时代的概念,意味着“网络就是计算机”。其含义是:当网络将联机的累积力量植入每个单机时,你的个人计算机将变得格外有用和有力量。 安迪森随后建立了Netscape公司。8月,这家成立仅16个月、未赢过一分利的公司在纽约上市,500万股被抢购一空,股价由每股14元飙升至71元,安迪森转眼间成为Internet创造的第一位亿万富翁。

安迪森随后建立了Netscape公司。8月,这家成立仅16个月、未赢过一分利的公司在纽约上市,500万股被抢购一空,股价由每股14元飙升至71元,安迪森转眼间成为Internet创造的第一位亿万富翁。

又一个比尔·盖茨式的发家神话?的确已有人把安迪森称为“Internet时代的盖茨”。在华尔街,Netscape一类的“高技术股票”炙手可热。原因是它们与Internet紧密联系在一起,而Internet产业早已被等同于70年代末期的个人计算机产业。硅谷有个传说,每隔15年就会有一次大的变动拽着信息产业的耳朵向前走。Internet生逢其时,已被传媒称为世纪末一个新的神话。

Internel是冷战时期的产物。1983年它脱离五角大楼时正值个人计算机热浪滚滚,此后它的用户以每年两倍的速度迅速增加。今天,它连接的国家和地区达80多个,用户数达4000—5000万。除了中部非洲、蒙古和西伯利亚等空白点以外,计算机已把整个地球编织成为一个小小的村落。

推动Internet迅猛发展的一个因素,是它的基层结构。传统的计算机系统是分级的并且为人私有;这种金字塔型结构赋予高高在上的系统操作者以专制权力。与之相反,Internet是开放的、民主的,它没有所有者或控制者。它就像一个公社,连接着全球5万多个网络,共计480多万台独立的主计算机。

虽然声像文件已在Internet上出现,但用户仍然主要通过文字在电脑屏幕上彼此交流。Internet提供的交流手段丰富得令人惊讶;从电子邮件到线上交谈,每一个“空间”都拥有共同的特点:用户人人平等。任何人都可以参与(只要他/她拥有必要的设备和入网手段),而参与者被剥去了财富、权势、美貌和社会身份等种种外在装饰,只凭他们的思想和表达思想的能力被认识。在网上,如同《纽约客》的漫画所画的,没有人知道你是一条狗。

平等的象征在“新闻群”这种通信方式中表现得最为明显。它好像报纸或电台中的大家谈节目。从量子力学到猴子的睡眠习惯,可以无话不谈。患了绝症的人可以寻求相互支持,而秃顶的男人们也不妨交流生发经验。“新闻群”按自己的独特逻辑运行:人们对他人的攻击迅速作出反应,但却很难就任何问题得出结论。

当然,人们对Internet如此热衷,还因为它提供了大量的信息资源。它拥有种类繁多的数据库,遍及社会生活的各个领域。可以从中得到银河系某颗恒星的数据,也可得到当今美国流行音乐排行榜的最新信息。它就像是一个百科图书馆。

要想进入这个神奇的世界,办法很简单。只需寻找一个Internet服务提供者,用户端则要求有一台普通PC机,一台调制解调器,一部电话以及相应的通信软件。此后,你就可以安坐家中,用心体验科幻小说家布鲁斯·斯特林的描述:“每次打开Internet,我总是陷入发现的狂喜。就好像火山灰覆盖的阴冷之地突然爆裂,从中走出盛大的狂欢节游行队伍。”

对众说纷纭的“信息高速公路”,耶鲁大学计算机专家大卫·盖勒纳有独到的看法:它的真正潜力在于“使大部分人的生活变得更加轻松、更少烦恼”。 政治 克林顿和戈尔是打着在美国建设信息高速公路的旗号走进白宫的。共和党人也不甘示弱,众议院议长金里奇上任不久就主持开通了议会的新计算机系统。不管是克林顿还是金里奇都拥有自己的电子邮箱。白宫每天收到电子邮件1000件。整个北美洲拥有3700万网络用户,这个数字欧洲是640万,亚洲仅92万。美国因此可能在今后数年内成为一个试验场:在世界上第一个把各种机构同上中层社会用计算机联系起来(穷人暂时还入不了网,所以金里奇甚至提出一个想法,政府出钱资助他们购买计算机)。通过联网,将来议员可以坐在家中参加议会讨论,不必到国会去上班,而选民也可以用电脑投票。这将使投票率由现在的50—55%上升到75%甚至更多。

政治 克林顿和戈尔是打着在美国建设信息高速公路的旗号走进白宫的。共和党人也不甘示弱,众议院议长金里奇上任不久就主持开通了议会的新计算机系统。不管是克林顿还是金里奇都拥有自己的电子邮箱。白宫每天收到电子邮件1000件。整个北美洲拥有3700万网络用户,这个数字欧洲是640万,亚洲仅92万。美国因此可能在今后数年内成为一个试验场:在世界上第一个把各种机构同上中层社会用计算机联系起来(穷人暂时还入不了网,所以金里奇甚至提出一个想法,政府出钱资助他们购买计算机)。通过联网,将来议员可以坐在家中参加议会讨论,不必到国会去上班,而选民也可以用电脑投票。这将使投票率由现在的50—55%上升到75%甚至更多。

这是美国的情况。从文艺复兴到19世纪的工业革命,新的通讯手段如印刷机和电报都大规模唤起了民众参与政治的热情。电脑会赋予民众以新的力量吗? 商业美国Internet用户的平均年收入为55000美元,从Internet上商家敏锐地嗅到了金矿。他们纷纷涌入电脑新大陆打下界桩,划定产权。每一家电脑公司,几乎全部出版商,大部分通讯公司、银行、保险公司和难以计数的邮购和零售公司在In-ternet上开通了窗口。他们感到电脑业将成为21世纪经济增长的动力。想找住房吗?拨通不动产公司的网上帐号,不仅能获取大量信息,还能够看到所中意的房子的结构和照片。不知到何处度假,问题就更好解决了:只需按几个键,世界各地的资料和图片就都一一呈现。

商业美国Internet用户的平均年收入为55000美元,从Internet上商家敏锐地嗅到了金矿。他们纷纷涌入电脑新大陆打下界桩,划定产权。每一家电脑公司,几乎全部出版商,大部分通讯公司、银行、保险公司和难以计数的邮购和零售公司在In-ternet上开通了窗口。他们感到电脑业将成为21世纪经济增长的动力。想找住房吗?拨通不动产公司的网上帐号,不仅能获取大量信息,还能够看到所中意的房子的结构和照片。不知到何处度假,问题就更好解决了:只需按几个键,世界各地的资料和图片就都一一呈现。

到本世纪末,Internet及其他互动式媒介的消费市场,从娱乐到电子购物,规模可达1万亿美元。电子银行、电子国际贸易等功能也逐步实现。1995年10月,全球首家网络银行在美国开业。到年底,在Internet上建立网点的金融机构已达400多家。

社会28岁的克丽丝汀在网上“结识”了一位小伙子。“我向他倾诉我心中所有的秘密,经过3个月的‘电脑传情’,我们决定见面”,见面的结果令姑娘大失所望。两人的性格完全合不来,最后只好分手。

丹却是幸运的,与奥黛丽见面只有5分钟,便知道两人从东海岸到西海岸长达4年的网上热恋有了结果。“我是一个内向的人”,丹说,但电脑上的谈情说爱却给了他充分发挥自己的余地。两人结了婚,按丹的说法,“电脑不仅仅是一个通讯工具,它是一个充满温情的天地。”

这一切听起来有些奇怪。毕竟Internet是作为一个信息库而不是情感仓库闻名于世的。但真相是在Internet线路上徜徉的大部分人都在寻求人情交往而不仅仅是乏味的数据。据估计80%的用户是抱着扩大交往的目的上机的。这种交往并不那么简单,因为把人们聚集在一起的技术在同时又使他们远离。

交往造就了“电脑社区”。Internet多对多的通讯特性,使人们超出现实,结成跨阶层的朋友。家住旧金山的用户凯瑟琳身患绝症,不仅有1万多人通过电脑对她予以支持、安慰和提供建议。更有20多人到她家中轮流照顾她。电脑世界与真实世界在这里交叉了。

新闻在美国几乎每周都有报纸、杂志和电视台宣布入网。它们感到如果不在Internet上抢占一席之地就会被淘汰。以几家著名杂志为例,《时代》1994年初在In-ternet上创办《时代日报》,《新闻周刊》1995年公布了自己的网上地址,鼓励用户通过电子邮件评论杂志并提供新闻线索,而《幸福》已开始刊登使用电子邮件进行的专访。

相对于开办印刷厂,入网要便宜得多。在Internet上建立自己的窗口仅需5000美元。出版商将新闻目录装入一个文件,供用户随意调看。有些报刊走得更远,公布所有编辑记者的电子邮箱,以便让读者与他们自由交流。读者从未有过这样接近媒体的机会,新闻不再由少数人加工后传播给大众,“对话”的时代开始了。

老牌报刊忙于试穿新包装,而新上阵者则全力以赴探索网上世界的奥秘。仅在1995年11月,美国杂志界就发生两件大事:文艺综合周刊《沙龙》在网上创刊,这本“互动式周刊”将“在电脑世界中重建19世纪的文艺沙龙”;《新共和》前编辑迈克·金斯利跳槽到微软,受命在网上创立一本评述时事和文化的杂志。

Internet几乎成了神话,但这一神话并非完美无缺。 由于未经编辑,Internet的大量信息常常是乏味的、庸俗的或者根本就是错误的。它会浪费人们的宝贵时间,并且,会使人们养成一些危险的习惯。1995年11月,加拿大警方在不列颠哥伦比亚省拆除了一枚可能造成致命伤害的炸弹,而炸弹的制造者——一位15岁的少年称他是在In-ternet指导下制成这一“产品”的。

由于未经编辑,Internet的大量信息常常是乏味的、庸俗的或者根本就是错误的。它会浪费人们的宝贵时间,并且,会使人们养成一些危险的习惯。1995年11月,加拿大警方在不列颠哥伦比亚省拆除了一枚可能造成致命伤害的炸弹,而炸弹的制造者——一位15岁的少年称他是在In-ternet指导下制成这一“产品”的。

Internet上不乏这样的有害信息。最显著的莫过于“电脑黄毒”。像所有的媒介一样,Internet从两个似乎是永存的话题中汲取能量:激进派政治和性幻想。

“新闻群”的各种讨论中,性的话题最引人注目,每月有18万—50万人参加。另一个热闹地方是《花花公子》的网络地址,一周接待470万次问询。比较一下:史密森学会陈列馆的地址,7周才接到190万次。美国专家小组新近的调查表明,在美国多数家庭电脑连通的网络中,有92万件带有不同程度色情内容的图片、文章和录像,电子公告栏储存的数据图像有五分之四含有淫秽内容。在英国,牛津大学的学生们用Internet观看黄色录像的时间比进行学术交流的时间还多。

电脑“红灯区”泛滥,受害最大的当然是孩子。1995年3月,美国参议院通过一项法案,决定把根据内容对影视作品实行分级制的做法引入电脑网络,帮助家长对青少年收视电脑图文进行选择和控制。使信息高速公路成为孩子们的“安全之路”。

对成人而言,这条路是否绝对安全呢?已经出现了利用Internet从事诈骗、开设赌局等种种犯罪行为。并且,Internet造就了一批电脑瘾君子,它的私密性也引起关注。但重要的问题似乎还不在这里。

信息社会,像麻省理工学院媒介实验室主任尼古拉·纳戈庞蒂指出的那样,其基本要素不是原子而是比特。比特与原子遵循着完全不同的法则。比特没有重量,易于复制,可以以极快的速度传播。在它传播时,时空障碍完全消失。原子只能由有限的人使用,使用的人越多其价值越低;比特可以由无限的人使用,使用的人越多其价值越高。

信息和知识与物质和资源的不同已使公众担忧,在获取信息就意味着成功的时代,信息技术会使社会两极分化加剧。在某种程度上,如果你没有钱,就没有信息高速公路使用权。信息高速公路的出入口将自然倾向“信息隔离”和“电子歧视”。Internet无“网”而不胜吗?

比尔·盖茨用“大潮”、“巨变”一类的词来描述Internet给计算机业带来的机遇。进军Internet已成为微软的头号目标。视窗95上已携带了一种名为“Internet开发者”的浏览器,在1996年上半年,微软还将实施“黑鸟”计划,为在网上开设窗口的人提供丰富的声像设计手段。它的最终野心是把Internet囊入彀中。

安迪森们不会坐视盖茨入侵。电脑史学家说三代年轻的电脑人有意使电脑脱离集权化,成为今天这个样子。60年代,第一代电脑捣乱分子聚集在大学计算机系教室里,利用“分时”技术允许多个用户同时执行多道程序。第二代人在70年代发明并生产了个人计算机,领头人是苹果公司的创建人斯蒂夫·乔布斯,使计算机王国的老大IBM颜面丢尽。第三代人是软件设计师,包括盖茨,他们在80年代为个人计算机设计了各种应用软件。第四代人是前人未曾谈到的,今天已经出现。

他们把美国国防部的ARPANET变成了一种叫做Internet的全球通讯流行病。Internet用户的平均年龄为30岁,这一代人深信,就像个人计算机改变了80年代一样,Internet将改变90年代。他们认为盖茨要把Internet纳入微软势力范围的想法是“渎神”。他们的信条是:对计算机的访问应该是无限制的、完全的;信息无价;打破权威,推动分权;计算机可以创造美和艺术,并使人们的生活变得更好。

这一代人真诚地相信电脑空间的存在。

电脑空间一词出自科幻小说家威廉·吉布森笔下。科技上的伟大创意常常来源于科幻小说。1980年初的一天,吉布森在加拿大温哥华的街上闲逛,看到电子游戏厅里孩子们的专注神情,使他震惊的是,“这些孩子显然相信游戏机所投射的空间的存在。”这一空间人们看不到,但知道它就在那里。它就是电子数据所居住的那个飘忽不定的空间。1989年这个词被借用来指Internet。

电脑空间一词出自科幻小说家威廉·吉布森笔下。科技上的伟大创意常常来源于科幻小说。1980年初的一天,吉布森在加拿大温哥华的街上闲逛,看到电子游戏厅里孩子们的专注神情,使他震惊的是,“这些孩子显然相信游戏机所投射的空间的存在。”这一空间人们看不到,但知道它就在那里。它就是电子数据所居住的那个飘忽不定的空间。1989年这个词被借用来指Internet。

但成千上万台互联的计算机并不就是电脑空间。它们只是传播手段而不是目的。电脑空间是一种经验,关于人们使用新技术做他们的生命程序要求做的事情的经验:互相交流。Internet的兴旺代表着人们交流得更多、更好的渴望。

人们对Internet谈得很多,但常常从一个极端走到另一个极端——从浪漫的赞美到恐惧的预言。历史表明,技术革新结出成果的时间总比发动革新者预想的时间要长。当变革真正来临时,它的影响将更深刻、更广泛,超出任何头脑的想象——即使是科幻小说家也不例外。我们能一转身就迈上Internet吗?

也许该把它叫做中国从信息高速公路上叫来的第一辆救护车:1995年3月,山东少女杨晓霞因胳膊神秘地腐烂而来到北京求治。会诊的医生一筹莫展之际,通过Internet详细描述病情,向国际上发出求救信号。数天之内,200多条诊断信息从世界各个角落传到北京,病因被确诊为一种噬食肌肉的细菌在作怪,这种细菌1994年夏天已在英国导致11人死亡。医生对症下药,杨晓霞的病情得到了控制。

媒体对此的连续报道表明,Internet实实在在地进入了中国人的生活。发达的大城市捷足先登。上海建立了公共电脑馆,与Internet连通,市民只要支付一定费用即可上机操作。广州在10月举办Internet演示会,该网络在穗已有近500个用户,电信局决定在年内给予用户免费试用的特惠。首都北京更有媒体称,市民中已掀起一股“联网热”。

北京电报局3月-6月实行3个月的免费试运营,7月正式对外收费运营,目前有1000个左右用户,其中个人用户占30%。在电报局,用户是通过邮电部的Chinanet与Internet联上的。

除邮电部外,北京Internet联网入口还有5个,即中科院网络中心、教育科研网(清华大学)、中科院高能物理所、电子部金桥网和北京化工大学。其中,高能所是中国第一家上Internet的,时为1988年。

1995年11月5日,Chinanet(中国公用计算机互联网)工程正式签约,预计于1996年6月建成。开通后它将成为国际上最大、技术最先进的Internet网络之一。除提供Internet现有的全部业务外,将实现全国范围内的用户自动漫游。那时,人们满怀希望地预言,只要拥有PC机和电话机,你将能够从Internet数以万计的资料库中获取信息,或自由地与世界各地的用户交流。

如此说来,中国人转身就能迈上信息高速公路了吗?

千万保持清醒。在美国,电话走一个世纪才进入千家万户,修建州际高速公路花了数十年,有线电视行业用了10余年才将线路铺进大多数美国家庭。信息高速公路的工作量决不亚于它们。何况我们是发展中的中国。

美国每100人中有60部电话,中国每100人才有2部电话。美国每100人拥有29台计算机,而中国家用电脑的全部拥有量不过70万台。尽管政府计划在今后6年里拿出400亿元建设现代化通讯设施,面对庞大的市场需求,它也只是杯水车薪。

北京的一项调查显示,调查对象中能熟练使用计算机的仅占12.4%。已在使用的电脑,绝大多数等同于文字处理机。进行数据库管理的仅占1/10,而网络系统及数据共享的利用机会更少。

还有语言问题。Internet所有的软件都是英文,它还不能在中文平台上运行。盲目进网,巨大的信息潮会把不会“游泳”的用户淹没。

地球的确越来越象一个村落,但我们是否准备好了做一个合格的“村民”呢?

今天,人类对信息的需求已不亚于对食物的需求。中国刚刚解决了生活温饱问题,而跨进信息时代,首先面临的还是生存问题。 电脑