最后的男旦

作者:三联生活周刊文·王峰

1958年,11岁的温如华被母亲领到位于北京城南半步桥的中国戏曲学校。那时戏剧还不像现在这样冷落,2000人报名,只招60个,很不容易。母亲蹲下来望着儿子:“华子,好好学,唱成角儿,呵?”

温如华望着含辛茹苦的母亲,似懂非懂地点点头。

进了戏校,60个10多岁的孩子摸爬滚打,半年后分科,温如华唱的是小生。

学戏的孩子要吃苦。温如华自幼迷恋京剧那行云流水,一咏三叹的腔韵。他每天压腿,下腰,趟马,耗顶;对着镜子训练唱功和念白;早上6点起床,徒步去陶然亭喊嗓。夏练三伏,冬练三九,薄薄的雪花铺在头上,小如华一点儿也不冷,学戏的孩子似乎比同龄人更知道“自个儿成全自个儿。”

近百年的中国历史充满了太多的急转弯,在陶然亭风雪中慨然喊嗓的少年如华怎么也不会想到,几十年后,自己会成为中国京剧舞台上的最后一代男旦角儿。

男旦之于京剧,究竟意味着什么?

150年的发展史中,京剧的起伏兴衰,与男旦演变存在一种怎样的呼应?

清末封建社会晚期,女人是不能随便上街的,更别说进戏园子登台了。那时,京剧的演员和观众全是男人,男演女角儿也就顺理成章。

到了民国初年,新思想有所抬头。整个北平,“除了故宫,一切都在变。”街头行人和店铺门面在变,人们说话的语汇语调也在变。20年代新建的戏园,已废弃了广和楼的传统方桌,代之以一排排长椅,“听戏”由此变为“看戏”。人们对京剧的审美也日趋精细和深沉。

以往的老生花脸戏,美在粗犷剽悍,美在气质声韵,也就美得夸张浮泛。而时代在进步,进步了的人更重“品戏”,他们要求戏美得委婉深沉,美得有层次和分寸,美得牵肠挂肚。而这种戏,已不是花脸武生所能承担的了。京剧的改革,只能由更接近“品戏”原则的旦角儿戏去承担和推动。中国京剧舞台上男旦的地位,也就在这样大的时代背景下,日渐上升。

以前的京剧,一出戏通常是老生挂头牌,旦角次之。20年代以后,一批旦角儿挂头牌的戏相继辉耀于京剧舞台:《武家坡》、《桑园会》、《汾河弯》、《玉堂春》……这些旦角儿戏,为中国戏剧舞台贡献出一批充满个性化的人物形象,京剧也由此脱离“说唱艺术”,向真正的戏剧发展。

就在这个时候,旦行与老生、武生的戏剧地位,发生了微妙的变化。1922年梅兰芳与“武生泰斗”杨小楼合演《霸王别姬》,观众看罢虞姬自刎,还会饶有兴趣地等着看后面杨老板大战开打。到1933年,虞姬自刎一过,观众就纷纷“起堂”了。一出“霸王虞姬平分秋色”的戏,变成一出地地道道的“梅派名剧”。这时候的戏台上,挑班已多为男旦,生行一统天下的局面,一去不复返了。

20年代晚期,以梅兰芳为首的“四大名旦”集体成名,显示了男旦演员在京剧舞台上的至高地位。作为“国剧”的京剧,也迎来了自身发展史上空前,或许还是绝后的艺术高峰。

高峰是种荣耀,不过是一种悲剧性的荣耀。

京剧在完成了最初几十年的调试后,于本世纪二三十年代进入持续近30年的高峰期,然后不可遏制地走向衰落。

作为一名京剧演员,温如华的成长伴随着京剧的衰亡,真是不幸。

1949年以后,国家基本已不培养男旦,舞台上也不提倡男旦挑梁的戏上演。

但爱京戏的人还在,爱男旦角儿的人还有。戏校名师姜妙香先生见温如华模样娟秀,身段轻柔,主张他改学青衣。温如华自己也偏好旦角儿,于是找来梅派名戏研习,瞟学中深得滋味。

文革期间,四小名旦之一的张君秋先生被赶下舞台,在某单位的锅炉房烧水。温如华恰巧与张先生公子同学,于是私拜为师,以求修得正果。

1982年,歇演10余年的温如华到了北京京剧院,开始在一些旦角戏中频频出演。张派名剧《状元媒》、《西厢记》、《女起解》等,温如华唱来宽亮悦耳;西皮散板及摇板,也唱得游刃有余。10年磨一剑,梨园界均为这京剧舞台上最年轻的男旦叫好。

1983年,年近九旬的京剧编剧大师翁偶虹老先生特为温如华编写了一部《白面郎君》,并随戏赠诗:“如水年华须记取,珠喉永葆继梅张。”

流年似水,过隙白驹。又是10数年过去,温如华对京剧男旦角儿的感悟长进不小,可“继梅张”的梦是再也不敢做了。在这个电子声像传媒时代,京剧已经像一张泛黄的旧照片,只供人们怀旧。30年代的辉煌灿若星辰,同时也耗尽了京剧的所有精血。毕竟大势已去,绮梦不再,“纵有千种风情,更与谁人说?”

三四十岁对一名男旦演员来说正是成熟期,当年四大名旦无一不是在这个年龄段风光尽现。可40多岁的温如华,现在更多的时间只能研读一些佛学著作,练练功,看看画展,收集一些书画作品;摆弄自己收藏的瓷器和邮品,休闲度日。

温如华没有怨言。小时候为看梅兰芳的《霸王别姬》,曾在大风中两天两夜排队买票。想起这些少年往事,温如华有点感伤。不过也没什么,京剧是自己的选择,男旦也是自己的选择。当年在陶然亭齐声喊嗓的60个小伙伴中,如今还在唱戏的,也就五六个。而唱男旦的,就剩自己了。

心存佛性的温如华一年已唱不了多少戏。但吊嗓子、跑圆场等基本功训练还在坚持。城南牛街清真寺旁的一套四合院里,偶尔还可听到他练声的反二黄行腔,孤苦清高,如泣如诉……

男旦角儿的嗓音不同于并优于坤旦(女子饰演的旦角儿),这是100多年京剧历史中,男旦得以产生、立足,并成为京剧标志的重要因素。

戏剧理论家徐城北先生曾总结了男旦的优势,其中要点便是声音美。男嗓经过训练后唱女声,往往比女声更加宽厚嘹亮,激越悠扬,且艺术生命力更长。四五十岁,对一个成熟演员来说,正是艺术参悟力最高的年龄,可一个四五十岁的坤旦无论嗓音还是形体,与同龄男旦已经不可同日而语了。建国后培养出不少坤旦,但艺术成就明显逊于前代男旦。

有人说,京剧艺术在某种意义上就是男旦角儿的艺术。京剧的假定性超过其他任何一门舞台艺术,男旦角儿的非自然主义原则与京剧总体美学是完全一致的。

舞台上的男旦,既是男人演的女人,又是演女人的男人,十指百媚,水袖善舞,真真一个风情万种的尤物。1945年日本投降后,梅兰芳在上海兰心大戏院登台,同期亮相的还有许多年轻漂亮的坤旦,但观众风涌赏梅,尽管梅兰芳时已年届50。第二天上海报纸有人发表观剧文章:“看过梅先生的《霸王别姬》,就会觉得另一些坤旦竞演的虞姬过于轻佻了。梅先生不是在摹仿女子,而是在创造反映中国女性的本质和意象——柔顺、忠贞、刚烈,秀雅……,这种高屋建瓴的把握,远非徒有脸蛋的坤伶所能企及。”

西人罗兰·巴特在谈及日本歌舞伎时说:“这个东方男扮女装的艺人不是效仿女子,而是指代女人。他并不钻进角色原型之中,反而远离其受指内容,他要做的是把这种特性翻译过来。”中国京剧的男旦,也正好完美地完成了这种诠释。

世界近代戏剧史上的一些代表人物,如卓别林、斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特等在看过梅兰芳先生的表演之后,不无惊叹。他们朦胧追求又尚未达到的戏剧形式,不想已被一位东方人在实践中发挥得淋漓尽致。

中国男旦艺术家为京剧赢得了世界性荣誉。

但荣誉毕竟属于前人。

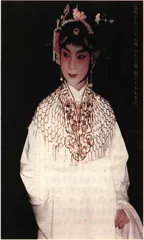

温如华在《吕布貂蝉》中饰貂蝉(摄于1989年)

四大名旦之一程砚秋先生的亲授弟子,70高龄的王吟秋老人1995年末的一天,在某宾馆接受记者采访。他怔怔地望着宾馆入口处的圣诞彩树,流露出一丝不易察觉的伤怀。“独守空帷暗长叹,芳心寂寞有谁怜?”老人轻声诵出一段《望江亭》里谭忆儿的南梆子唱辞,然后自嘲地一笑。

这位7岁开始学戏,少年时目睹了中国京剧最辉煌一页的男旦老演员,如今一个人独居在北京双榆树南里的一套二居室里。钟点工每周来两次整理家务。

老人保养得很好,白晰清癯的脸上,依稀可见当年男旦名流的精、神、气。现在生活简单,每天散步买菜,偶尔性起,也吊吊嗓子,与一些梨界内外的票友切磋一番。

“现在最想的事,是趁自己能动能唱,再带几个男旦角儿的苗子。”老人担心过些年走了,把什么都带走了,“别说振兴,好东西总不该失传吧。”语气中也不自信。

1961年,梅兰芳先生去世。文革中后期,程砚秋、荀慧生、尚小云、马连良、裘盛先后故去。近一两年,杨荣环、程玉菁、王玉敏也相继过世。

现在偶尔上台的男旦角儿,只剩下梅葆玖,宋长荣,年龄最小的温如华,也四十有九了。好一副“昨夜西风凋碧树”,人去台空的晚景。

鼓乐已经退去,大幕即将合上。也许从什么时候开始,京剧会突然让我们怀想:它曾滋养了我国晚近兴起的其他门类的艺术,它还使中国舞台艺术第一次独立于世界戏剧之林;更重要的,它为中国传统文化的艺术长廊贡献出了那么多灿烂生辉的杰出优伶:梅巧林、余紫云、王瑶卿、欧阳予倩、梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、张君秋、毛世来……

我们很难忘记。 霸王别姬梅兰芳四大名旦京剧温如华男旦