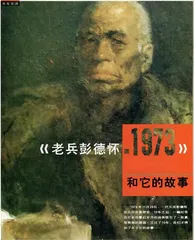

《老兵彭德怀,1973》和他的故事

作者:三联生活周刊(文 / 杨大明 王军)

已故元帅彭德怀有一位老部下,叫李聚奎。他是在彭总一脸悲 愤辞世之前有机会见到他的幸运者之一。他曾这样回忆起当时的情景:

“我到医院去看他最后一眼,他的衣服已破烂不堪,被子被撕得一条一条的,他的脾气暴躁如故,他还骂人,他受着非人的摧残,但他从未屈服!

时值1983年,彭德怀的冤案已经 平反,一本名为《彭德怀自述》的书 由于真实地记录了主人公的襟怀与理 想正风靡大江南北。然而,此时重让李聚奎心似刀绞回首往事的,却是一位油画家,中国人民大学教师朱维民。当时,朱维民正准备投入全部精力创作一幅油画,参加即将举办的全国画展。他的好朋友、中央组织部常务副部长李锐提了一个建议:“能不能作一幅画,就以彭德怀同志在‘文化大革命’中受迫害的情景为素材?”

李锐对彭德怀的一生有极高的评价。

他曾在《人民日报》上的《读〈彭德怀自述〉》一文中写道:“彭总很喜欢《离骚》中的两句:‘路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。’《离骚》与《自述》相距两千多年,内容与价值自然不同;但两位作者的正道直行,竭忠尽智,志洁行廉,为后人之楷模,可与日月争光,则是相同的。这本《自述》应当向每一个青年、每一个共产党员推荐;这 是一部做一个真正的共产党员、一个 真正的人的教科书。

但对于朱维民来说,要创作这样一件作品是相当不易的。一方面,要找到记录彭德怀晚年状况的资料极为困难;同时,他更多地需要一种勇气,因为即使是《彭德陈自述》一书的出版也历经波折——最后是由高层拍板才实现的。

两年之后。

1984年初春,一辆辆小轿车缓缓 驶入中国人民大学,车上走下了杨尚昆、洪学智、伍修权、余秋里、王平、李聚奎等当年彭德怀的战友,还有李锐、彭德怀夫人浦安修等。他们专门来看朱维民画的彭德怀巨幅油画像。在画家的工作室,人们久久端详。

黑暗的囚室中,彭德怀手握长卷,紧琐眉头,正在思考“一生的交代”:“我的案子还没有作结论呀!”

他目光炯炯,似乎在审视着每一个人:你是怎样做人的?!你是怎样爱国的?!你是不是共产党员?!你当初为什么参加革命?!你现在在做什么?!

作品定名为《老兵彭德怀.1973》,高约1.6米,宽约1.1米。

“朱维民同志,你如果没有过去的经历,肯定创作不出这样的作品!”杨尚昆感叹道。洪学智握住了朱维民的手:“你为人民做了一件非常有意义的事情!”

朱维民曾经历了20年被迫搁下画笔的苦难人生。1957年,他刚从中央美院毕业走上工作岗位,便被打成“右派”并于1960年被遣送到北京清河农场劳动改造,从此开始了漫长而痛苦的流放生涯。在“三年自然灾害”中,他奇迹般地活了下来。10年后,流亡新疆,拎着一只油漆桶为少数民族老百姓描画各种物品上的图案花彩,以维持生计。他多次被当作盲流关入收容所,尝尽人间酸苦。

“我的心一直在画画。流亡的生涯使我真正来到了社会的最底层,使我真正懂得了最底层的人们最真实的情感,这是一笔巨大的精神财富。流亡之苦与之相比,又算得了什么呢?”李锐曾特地为《老兵彭德怀.1973》题诗,并与之共同发表在一份杂志上。诗曰:忍万尤攘夜沉沉,九死其犹未悔心。愿剖寸丹喷血泪,敢教坦白示胸襟。平生事业沙场日,稀世文章泽畔吟。天地浩然存正气,画图难写世情深。

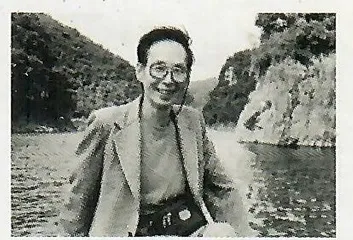

《老兵彭德怀.1973》的作者朱维民

画作完了,送当年全国美展,没想到落选了。画家前问质询,一位评委苦笑了一下。

由于画家的工作条件实在有限,这幅画只能和其它作品一样,存放在学校自行车棚旁的一间小库房里。年复一年潮气侵蚀,画的下部开始霉烂,知情人无不为之扼腕。

时隔7年之后,这幅略有些残破的画终于有了公开展出机会。1991年和1993年连续两次在画家的个人画展中挂出,反响巨大出人意料。

有人拉着朱维民的手,唏嘘不已:“彭老总的凛然正气和毫无私利一心为国的精神,在今天仍值得我们每个人学习。”李锐近日还在寓中专就此画接受了记者的采访,他说:“这幅画在今天仍是有历史价值和现实意义的,它表现了彭德怀同志受难的形象,我们不应该忘记他在历史上所受的委屈!”

去年12月,朱维民修补好了这幅画,把它赠给了一个鲜为人知的偏远矿山——贵州省开阳磷矿矿务局。画家曾到那里深入生活,与矿山工人结下了深厚的友情。

近日,张爱萍将军得知画家赠画的消息,便请画家亦赠给他一份礼物——彭德怀画像的照片。老将军深情地说:“这是历史,谁也不能忘记!” 彭德怀