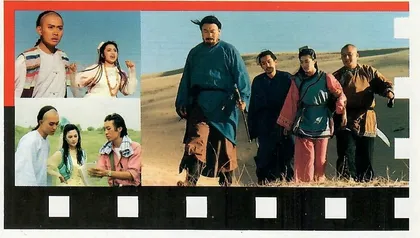

在北京拍“香港武打片”

作者:三联生活周刊(文 / 黄艾禾)

一部由香港与内地合拍的根据金庸的著名小说《书剑恩仇录》改编的同名电视剧已经进入了后期制作阶段.凡熟悉金庸的人都知道,《书剑恩仇录》乃是金庸的成名作,在香港,它已数次被搬上银屏,而在国内,这却是得到金庸正式授予版权的第一部电视剧。

这部30集电视连续剧的意义还不只于此。它是由中国录音录像出版总社、中录智慧、北京智通国际市场开发有限公司联合录制,也就是说,它是一部香港与内地的合拍片。说起来,以往的合拍片虽然也拍过不少,但每次香港方面至少也得来个二、三十人,而这次香港方面只来了6个人,即监制、总导演、总制片、两位导演、一位武术指导。人来得这么少,还要拍成一部地道的港式武侠娱乐片,行吗?然而合作就是这样开始了。

《书剑》剧是从8月开拍的。到12月初全部镜头拍完,历时四个月。这四个月,对于合作的双方来说,都是一个并不轻松的过程。用香港来的总制片丁亮先生的话说,尤其是第一个月,“双方都觉得很痛苦”。工作方式不同、思维模式不同、生活习惯不同,再加上语言的不通,香港来的人总是不满意,觉得大陆人的工作不到位,而大陆人说他们已经非常辛苦非常玩命了,他们到底还要怎样?丁亮说:“比如有时候为用灯问题的吵架,为一些技术细节吵,其实不是技术的问题,而是思维方式,整个观念上的不同。”

方芬作为副导演,她做的第一件工作就编制分场景表。这是香港人拍电视剧特有的工作方式。将所有的镜头按日制成表,列上场景、地点、参加人员、所需道具等等,30集的电视剧,得做多少表?方芬说她足足做了一个多月,真是烦透了。还得复印好多份让人手一份,为此剧组。专门弄来一台复印机。香港人认为这表拿在手里谁今天干什么一目了然,可习惯了大陆拍片方式的人们觉得实在繁琐。

记得一位朋友曾经告诉过笔者她一年前在一个合拍片现场看到的情景:

只见所有听见导演命令跑着干活的都是香港人,慢吞吞走着的都是大陆人对于香港人来说,这样干活已经是一种习惯了。这次香港人按照他们的工作方法将摄制组。分为A、B组,两个组同时拍摄。这样从效率上说可以提高一倍,但是演员却在两个组间来回穿插,一天工作十几个小时是常事,辛苦异常。同时也苦了搞制景道具的:他们必须得保证每天上午剧组进场前将景搭好,也就是说,剧组要是晚上10点拍完的,他们就从晚上10点开始换景,要是夜里1点拍完的,就是从夜里1点开始干,最多的时候,他们一天要工作19个小时。这对于原来习惯于白天干活的内地人,怎么受得了?这个时候要是再听见香港人还是不满意,当然火从心头起。

对于全部是来自内地的演员们来说,他们的不习惯还不止是辛苦。习惯了内地导演慢吞吞的节奏,他们觉得香港导演的镜头都格外地短。常常是他们觉得刚刚开始,戏还没“演”呢,导演已经喊“停”了。在香港导演的眼里,演员的“戏”怎么样并不太要紧,要紧的是演员的外形。他们从选演员时挑的就是外形,认准了这个人,就调动一切手段“包装”他。在这一点上,丁亮说得很清楚:这主角能不能红,要看我们在他身上花多大力气了,现在是一切手段都围绕着他,他能不红吗?言外之意,在这种娱乐片中,演员多少有点道具的味道,全凭导演和制片人操纵。这样拍下来,倒是从没拍过戏的演员比已拍过一些戏的演员能更快地适应。

方芬已经在国内干了10年电影,参与过十几部电影、电视剧拍摄。她是在年初就知道要拍这部片子的消息的。她托人找到了这部片子的总制片李兆熊先生,请求让她上这部戏。她说:“我的目的很明确,就是想学习一把。这些年大陆的影视工作者也拍了不少娱乐片,可总拍不过港台。港台的娱乐片你是一眼就能识别出来,但它是怎么拍出来的你却总也说不清,我想,跟上一部戏就清楚了。李先生当时很客气,说咱们互相学习嘛,就这样,我当上了这部剧的中方副导演。”

四个月跟下来以后,方芬说在跟着香港导演拍戏的时候,她没觉得香港人有多么了不起。“你说最讲究镜头的78班导演的片子咱也跟过,他们香港人也没有什么特别的招。可是等到看剪辑好的素材时,你就觉出香港人的不凡之处了:他们的镜头之灵活,节奏之快,剪接之简洁,那种商业手法的纯熟,真不是一日之功。” “就说他们的镜头运用,取的角度就特别多,有时在我们看来都是很出格的,那样拍也可以拍,但我们根本不会去那样拍。我们的脑子里是有一种框框的。我们缺的不仅仅是技术,而且是观念。拍完了这部片子,这两天我再看咱们拍的《三国演义》,镜头之平、之死,节奏之慢,真是一看就知道是大陆导演拍的。”

《书剑》的中方制片主任李迎年说:“其实呀,人还是很能适应的。到了第二个月以后,我们也就慢慢适应过来,不那么累了。而且也就知道怎么安排时间:比如我们可以事先把下一场景先堆备好,戏一完很快就能把景换完,不至于像以前那样拖那么久。我想,他们香港人能干得了,我们怎么干不了?”而在剧中扮演骆冰的青艺演员马丽,不但适应了这种拍片方式,而且还挺喜欢:“我觉得这么拍片其实挺舒服的。”拍片到了第四个月,双方“磨合”得终于可以较默契地配合了。用一句香港投资方的人士话说,这叫“99%的内地工作人员,100%的香港拍片作风”。

如此合作拍出来的片子会是什么样?会拍出一部“原汁原味”的港片吗?

方芬说:“就是到了现在,还老是看见那香港导演坐在监视器前面摇头。”

香港来的丁亮先生对此讲得十分坦率:“这片子封镜后还要做后期配音。在香港拍片全是同期音,从来不要后期配音。而且是多机拍摄,现场切换,连后期剪辑都免了。可是这在大陆办不到。你能找到适应这种工作的摄影师吗?还有演员,现在不搞同期音,台词这么几句还背不下来,在香港,不管多长的台词,演员一天肯定能背下来。还有走位,三台机器拍,走位要求得十分堆确。”

“又要顾脚下的位置,又要顾合词,演员还能演好戏吗?”我问。

“没问题,他们从小就是这样过来的,习惯了嘛。”

笔者先睹为快,看了已经粗剪出来的部分样片,还真是港味十足。无论演员的一招一式,还是镜头的调度,都与大陆人拍出的娱片乐迥然不同。然而它到底是经大陆的人之手出来的东西,与正宗的港片有些差异。但是我想,其实,又有什么必要一定要拍成百分之百的港片呢?

方芬说:“我觉得这四个月没有白跟,收获是很大的。至少我现在再看一部香港娱乐片,我知道那是怎么出来的。我觉得香港人的这一套方法,我们这里也能做到。而且以后我再拍片,我会用上。但是我不会百分之百照搬。至少那套分场景表,我不会学。”

《书剑恩仇录》预计在明年2月全部完成后期制作,届时观众们将有幸一睹这部据说是“最接近金庸原著的”武侠片,同时,人们也可以细细品味一下片中体现出的与“正宗”港片不同的东西。 书剑恩仇录武打片