在那个音乐的冬夜

作者:三联生活周刊(文 / 海克)

散场了。天安门广场西侧人民大会堂的大门里,涌出一股又一股的人流。黑压压的穿着冬装的人群挟裹着车流,在宽阔的长安街两旁涌动着,又在长长的路灯下慢慢稀疏了。

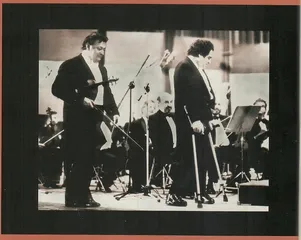

1994年11月23日,一个本很平常的京城之夜。伊萨克?拍尔曼,祖宾?梅塔,以色列爱乐乐团,却用乐器的歌吟,为这个冬夜画上了难忘的印记。

也许,很多年以后,眼前这些正匆匆赶路回家的乐迷,会在后辈们妒羡的眼光中,如数家珍般地炫耀这一晚的所闻与所见

夜雾中,回头望望那幢已变得默然不语的巍峨建筑,想起几分钟前刚刚结束的那场音乐会,心间生出一种满足和一丝惆怅。

以色列音乐家们演奏了贝多芬和柴科夫斯基的作品。对于这两位大师,我们是太过熟悉了。我更希望的,是在音乐会上能听到纯粹些的犹太音乐,尽管世上已有门德尔松、马勒、勋伯格这样的犹太大作曲家。

也许,这是因为我对犹太文化有着好奇与偏爱的缘故。

对于犹太人与犹太文化,我们似乎知道得很多:从旧约圣经到民族漂泊到建国以色列,从马克思到爱因斯坦到弗洛伊德,从罗思柴尔德到卡夫卡到海非兹,等等。

但细说起来,似乎又很隔膜很陌生。因为一切接触都是间接的,都是要通过翻译录音图像,而无阻隔地去接触真真实实的犹太人与犹太文化,几乎从未有过。

今年春天,中国美术馆举办了一位现代派绘画大师作品展。在这位大师的世界中,人群牛羊的缝隙间长满了丛丛鲜花,情侣死亡提琴山庄在尘世之上的天空呢喃。最后,当我站在展厅的中央,环顾挂满四壁的画作时,那由宝蓝紫红柠檬黄深绿等等组成的无与伦比的和谐色调,深深地将我震撼。我不由想起旧约圣经中那无比美妙的“雅歌”。这位大师就是犹太画家马可?夏加尔。

在这冬夜的音乐会上,以色列爱乐乐团又演奏了保罗?本?海姆的作品。这该是我直面接触的第二位犹太族艺术家了。

也许,真如节目单上所介绍的,本?海姆的第一交响曲慢板乐章《诗篇》,以东方旋律描绘了一种平静的无拘无束的境界。但是,当乐团演奏完这部作品后,在我心中仍回荡不已的,却是乐曲高潮中弦乐声部那歌啸般起伏的悲鸣。它象是苍茫大地上,一群苦痛的灵魂在挣扎着,呼喊着,祈祷着。最后,它获得了安宁,但这却是历经苦难之后的平静。

我们没能听到本?海姆的其它作品,但这位以色列第一代作曲家曾经说:“战争的暴力、毁灭性的破坏,把我们的泪水从双脚洒落满地,这些难以忘记的印记深深刻印在我的作品中。”

这种悲天的情怀,是犹太人的,以色列的,但又超越了种族与国别。

东方人的耳朵,是很偏爱旋律乐器的。很多乐迷向往这场音乐会,就是为了拍尔曼。

当今世界的小提琴名家,多为犹太人,如海菲兹,艾尔曼,斯特恩,梅纽因,奥依斯特拉赫,……乃至有人将小提琴称为“犹太人的武器”。而其中最佼佼者,当数珀尔曼。

当如潮的掌声响起时,我知道,珀尔曼出场了。我没有动。我坐在二楼后区最后一排的一个角落里,演奏台显得很遥远,而左前方那粗大的柱子,又挡住了视线,使我只能望见演出台的右半边。乐团的小提琴组奏出了柴科夫斯基D大调协奏曲那质朴短小的引子,一个音色独特的琴声便轻轻响起。

珀尔曼在开始独奏了。这个我只从演奏录音中结识的小提琴大师,真的已来到中国,来到北京,来到我的眼前,用那可敬畏的斯托拉第瓦利琴歌吟了?一时,我有些如梦如幻。我要用眼睛验证珀尔曼在场。我从前排一位听众手中借来望远镜,右斜着身子,从密密人头的上空,由右侧向左侧寻觅。终于,在指挥祖宾?梅塔的左手下方,看到了一位坐在椅子上双腿垂地的壮实的卷发男子,憨朴的脸庞俯在小提琴上,厚实的大手在指板上跳跃着。啊,他就是珀尔曼。

当协奏曲最后一个音符在空中消逝后,人山人海的大会堂里响起了无休无止的掌声欢呼声。珀尔曼拄着拐杖,一次次返回前台谢幕。

他加演了巴赫那首明快如春天的无伴奏小提琴曲《加伏特》。

我无法体会到在演出台上面对上万名乐迷欢呼鼓掌时的那种感觉,也无法看清珀尔曼的脸部表情,但他以这首名曲中的名曲作为加演曲目,足以表达出他对中国乐迷盛情的回报了。

也许,我该知足了。我毕竟进入到了大师们演出的现场。尽管在显得异常巨大的大会堂里,我始终觉得自己处于音乐的边缘,音乐无法俺没我的全部身心。

音乐会上,以色列爱乐乐团加演了中国作曲家贺绿汀的一首管弦乐作品《晚会》。场上气氛顿时活跃起来。

我不由想起那首名叫《小白菜》的北方民歌。一个很偶然的机会,我从一位台湾歌手的一张专辑中,看见了这个土得掉渣的歌名。当时很奇怪:她何以要选唱这么一首歌?待听到它被唱出来后,我竟被它那极简单的词曲抓住了,三番五次地选听它,不觉厌倦。过后,我常常忍不住要想象,如果它被改编成小提琴曲后,演奏出来,会有怎样的效果。

再细一层想,那高亢又细腻的陕北信天游,那有着阳光般灿烂音调的西藏民歌,那婉约缠绵的江南小调,那摇曳如凤尾竹的傣族歌谣,哪一方的中国音乐,不可以在西洋乐器上唱出绝妙的乐声?

也许,中国本就不该只有一首《梁祝》,一首《思乡曲》的。也许,中国的民族音乐本就该通过异域乐器来达到一个全新的境界。也许,中国的民族乐器,早就该不仅仅演奏那些久远的名曲,而且也能充分表达现代人的心灵。

这样的日子还有多远?不知道。我只想起不久前,在北京举办国际钢琴赛期间,面对中国孩童的“钢琴热”一位澳大利亚评委曾这样表达他的困惑:我怎么也想不通,为何中国人这么热衷于西方的音乐?相反,西方人对中国音乐并不怎么了解。

从报上看到这则消息时,我当时就在心里给了这位外国客人一个回答:这就对了。向先进文化学习,是一种再健康不过的心态,“钢琴热”不过是一小例。但学习并不意味着忘记创造。当学习者达到乃至超过被学习者的时候,他必将回过头来,寻找并创造出一种更高层次的文化。我并不会对西方人的那种态度感到愤懑,更不会为中国人感到悲伤。固步自封的苦果,中国人很早就已尝过了。

我还有一个梦想:在不久的将来,中国的几处中心城市,如北京,如上海,如广州,能拥有更高级的音乐殿堂。独特的建筑群里,有大中小型的演奏厅。在那里,不仅能欣赏西方的器乐与歌剧,而且还能聆听到二胡,古筝、琵琶、箫与笛的声音。在那里,不用通过层层安全检查,而只需通过验票员就直接进入殿堂。在那里,也没有用来弥补回声效果的电传扩音设备,而听到货真价实的乐声。在那里,没有人会为座椅总发出难耐的咕咕声而心烦。在那里,人人都穿着笔挺西服或中山装去听西洋乐或民乐——欣赏音乐需要某种仪式来创造氛围,使人们与尘世杂务暂时隔离开来,在喧嚣中静下心来,进入那声音的天国。

也许,对当今很多中国人来说,时常进音乐厅听演奏,还是一种太过奢侈的享受。连那满城都是音乐发烧友的说法,也多多少少是一种错觉。有钱与有闲,还需中国人通过努力劳作来获得。

什么时候,世界大师们,能以进入中国的艺术殿堂为荣?什么时候,中国的天才们,能将自己的杰作自信地面向世界?

在这企盼的日子里,且让我们先静心聆听异国大师们的放声歌唱,在冬夜。 艺术音乐音乐会