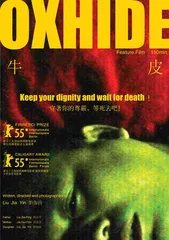

《牛皮》

作者:三联生活周刊(文 / 崔峤)

“所以几乎所有的戏,都在午夜开始拍摄,在凌晨结束。多半的戏都是一条过的,不只是因为家人之间的默契,也是因为我对完美一类的事情不感兴趣,那不是我要的。我们无非是在表演我们的生活,试图呈现我们生活中的焦虑。不需要更多的,不需要更好的,只要没有欺骗。”影片内容看上去就是刘伽茵的真实生活,但却不仅仅如此。

去年她23岁,用23个日常生活片段的长镜头完成了第一部零预算长片《牛皮》:她一个人担任编剧、导演、摄影、剪辑、录音;片子里只有三个角色,父母和他们的女儿,实际上,演员就是他们自己;自始至终,没有任何其他的工作人员,所有的场景都在50平方米的家里:“我无法理智地解释我为什么要用这么极端的方式来拍摄,我只能说,这就是我们的生活,我用了和这种生活相匹配的方式来拍摄它。我们家离铁路非常近,火车经过的时候,杯子里的水会颤抖。当你看到这个片子,你会不停地听到火车的声音,而且这些声音经常是在恰当的时候出现。这不是我刻意安排的,那些声音也不是后期的时候贴上去的。火车的声音伴随了我23年,我想,它们是在以它们的方式帮助我们。有一场戏,父亲在窗前干活,窗外经过一列白色的火车。现在再也看不到那扇窗户了,一个礼拜一,他们争吵的时候,打碎了那扇窗户。”

现在很少还有人把电影看得这么神圣和严肃,刘伽茵绝对是,从初中开始就自学厚厚的《世界电影史》。在创作上,她自信严谨而好恶分明,注重“态度”和“精神”,强大到你甚至不会注意到是一个女导演的作品,更不会注意到她只有可怕的20岁出头:“电影对于我,从简单的爱好变成了严肃的理想,现在它成为我生活的一部分,是因为我对它的热情到了这程度。《牛皮》是我想拍的电影,我已经拍了,完全按照自己的意志,没有一点儿妥协和犹豫,现在看到的,不管好的还是坏的,都只和我有关。事实上,所有看起来真实的东西,所有看起来自然的动作、对白,无论多么细微,都是事先计划好的,有详细的剧本和严格的排练,随机成分连百分之五都不到。一切都是既定的,这也是我的工作方法,我不喜欢随机的东西。”

第一眼看上去她好像弱弱小小,短头发,其实充满了主见和“狠劲”,影片的海报故意处理得图像粗糙而话语极端。北京电影学院文学系科班出身,硕士在读,却在目前为止这惟一的长片里毫不避讳地不合科班常规,“有的人告诉我,画面太暗了,为什么弄得这么暗。我知道,也许你觉得你看到的不够清楚,但这就是我的生活。我家的光线就是这么暗,我没有在明亮的地方生活过。拍摄时,现场的光是足够亮的,但我故意得到现在的亮度。我也犹豫过,要不要修补一些问题。答案是不。我不愿意谈技术问题,因为该改变的自然都会改变。所有的技术问题,所有因为贫穷带来的问题,都是这部电影的一部分。保留和承认这些问题,并让它们作为事实而永远存在,是我的态度”。

每年因为柏林国际电影节工作的关系,我都会接触很多国内的青年才俊,他们的第一部作品往往是最纯粹而没有过多杂念的。每年从七八十部的电影里,我们会邀请将近七八部中国电影参赛参展柏林影展的各个单元。到了更大的国际舞台上,影片和导演都要面临更大的挑战,不仅仅是对于过去作品和生活的认识,更是对于未来的态度。全世界几百个电影节,其实是一个内部循环的“江湖”世界,奖项也好,红地毯也好,如同其他一切事物一样,更能考验导演的定力和基本素质。太多导演被这些不经意地俘虏,变得患得患失和灵性隐遁,甚至是创作停顿。尤其是在第一部电影获得某种程度成功的后面,更难得的是第二部:其实这个“永远的下一步”永远是最艰难的。因为本我,因为自我,因为超我,而这个世界上的诱惑和自己给自己的诱惑却总是源源不断的。在这一点上,我相信刘伽茵是会清醒而充满判断力的:“很多人说,你现在可以只听自己的,因为你要拍的电影只需要很少的一点儿钱,你不必为钱烦恼,为钱妥协,那么以后呢?你永远这样吗?你不可能永远这样,所以你必然会妥协。我想,这是一种逻辑,也的确是事实的一部分,但这不是我的逻辑。我从来不发愁以后的事儿,不发愁投资和发行,因为我向来相信一切都会水到渠成,都是自然而然的,我也就没有什么可妥协的。我从来没觉得一定有多少钱才能拍电影,才能拍好电影。至于投资,有钱的人多得是,所以我从不担心自己错过什么。我拍电影是为了自己,我不会为了任何人、任何事而改变自己。就好像一块磁铁,它需要做的是把自己磁化,而不是跑到别的地方去找钉子。”■