又见次时代 10年E3和游戏文化后遗症

作者:三联生活周刊(文 / 尚进)

10年的E3和7000亿美元

“我们连续现场报道E3娱乐展10年,这点时间已经足够预示未来了。”这是《连线》杂志网络版上2005年E3特集专题的注解词之一。实际上,当1995年E3电子娱乐展第一次在洛杉矶会展中心举行的时候,美国《商业周刊》这类主流商业媒体也曾经给予过报道,只不过篇幅仅限于300字加一张图片。原因很简单——那个时代游戏产业全球销售额只有80亿美元。而10年后的今天,当《时代》周刊毫不吝啬地将封面人物锁定在微软比尔·盖茨手捧新一代游戏机Xbox360的时候,E3大展的背景被强烈凸现出来。而这个时刻全球互动娱乐年产值则已经达到了800亿美元。10年的时间,游戏经济整整翻了10倍。

“世界游戏娱乐的格局正在从东京转移,洛杉矶所代表的E3说明了一切。”曾经为美国本土游戏杂志《次世代》报道亚洲游戏现状的乔纳森在电子邮件中告诉记者:“东京TGS游戏展只是电视游戏的盛会,而E3在这10年间的兴盛,恰恰说明全球游戏文化正在走出日本的阴影。电脑游戏和网络游戏的崛起,彻底改变了交互娱乐的未来。”实际上,10年前,之所以创办E3游戏展,很大程度上是当时游戏厂商普遍被瞧不起,互动数码软件协会(IDSA)会长道格拉斯·莱恩斯坦回忆道:“那时候游戏产业在消费电子展CES上被视为异类,一直都未能受到应有的待遇。不论在芝加哥的夏季展会,还是在拉斯维加斯的圣诞大展,10年前的游戏公司都被当作不务正业的孩子企业。”

恰恰是这些当年非主流的孩子公司正在彻底改变娱乐经济的状态。3DO、索尼、世嘉、任天堂、微软,如果翻看10年E3历史就会发现,这五家游戏巨头在不同时期真正领导过世界游戏格局。M2、PlayStation、土星、N64、DREAMCAST、Xbox、PlayStation2、GBA、PSP,以及本届E3上同时亮相的Xbox2、PlayStation3、革命,10年间这12台游戏主机此起彼伏地冒了出来,如同过眼云烟般记述了整个电视游戏领域的变化。也同时创造了一项10年的商业奇迹。《GAMER》杂志曾经作过一项计算,10年间各类不同型号的游戏主机,带动了至少7000亿美元的经济,这还不算近几年突然冒出来的网络游戏市场。《商业周刊》在索尼PS系列游戏机首发10周年的时候,曾经进行过一番评论,“索尼的两代PS,世嘉的土星和DC,任天堂的N64和掌上GBA,没有一项是赔本生意,即便像世嘉DC或者任天堂N64这类短命的产品,也收入过亿,所以不难理解为什么比尔·盖茨宁愿每年亏损5亿美元也要上马微软的Xbox游戏机项目。”

“全球游戏经济正在呈现复古态势”,游戏评论者大狗在博客上写道。实际上他所提出的复古论正在发生,10年前主流游戏人群都集中在电视游戏上,两个孩子坐在电视机前捧着手柄“拼命”,曾经是当时宣传海报上最流行的样式。但是此后3Dfx公司为电脑游戏带来的VOODOO显卡,以及诸如id公司的射击游戏Doom,让那些原本蹲在电视前的玩家,坐在了电脑桌前。但是不论单机版电脑游戏,还是网络游戏,面对电视游戏的复苏都要退避三舍了。本届E3上公布的三台游戏机,无疑在暗示电视游戏的复苏,不论微软的Xbox2,还是索尼的PlayStation3和任天堂的“革命”,统统是要跟电视机挂上关系。原因很简单,按照slashdot的说法,电视所主导的客厅,远比充满盗版的单机版电脑游戏,以及依靠即时消费的网络游戏有价值得多。美国《商业周刊》对这种趋势也有自己的看法,“很多人舍得花15美元买一张DVD影片,却不舍得花费20美元买一款电脑游戏,因为在互联网上各类游戏都能找到P2P免费下载。所以微软想依靠Xbox来扭转这种局面,尽管大多数人还不习惯用Xbox和PS2这类游戏机播放DVD电影”。

这个时代到底谁在玩游戏

“到底谁在玩游戏”,这是5月23日的《时代》周刊的疑问。在传统统计看来,游戏人群一般都是15至25岁的青少年,最多随着年龄的增长,这个尺度被加大到15至30岁。但是华纳游戏公司最近的调查中,12岁到55岁的美国人几乎有一半人都在玩某一种电子游戏,不论是在电视游戏机上,还是单机版电脑游戏或者网络游戏,甚至包括手机上,将近1.8亿的美国人每周都要玩上3个小时的游戏。AC尼尔森在2004年也做过一次类似的中国统计,在他们统计中,40岁以上的中国人似乎跟游戏是绝缘的,中国的游戏者更倾向于网络游戏和手机,贪吃蛇与俄罗斯方块玩的人更多。

这让人想起斯蒂芬·约翰逊的一本书,在这本名为《坏东西都有益于你》的书看来,当今的电子游戏和电视能显著提高人们的智商。按照斯蒂芬·约翰逊的理论,美国人的智商每十年提高三个百分点,这样看,以60年代电视在美国普及算起,40年来美国人的智商增长了至少12%。而斯蒂芬·约翰逊之所以会提出这样的观点,在他看来电子游戏都是互动性,多数游戏都有不同的规则,每玩一种新游戏都要摸索对应的策略,在人脑与机器的伪AI较量中两者都在进行着某种升级训练。《坏东西都有益于你》中写道:“玩游戏的过程很像科学家探索自然界的过程,或者寻找世界的秩序和意义。相比之下,书籍中的线索和场景是固定的,它也不要求你作出选择和决定,甚至不要求你参与。书提供的可能性是有限的,发生了什么都写在下一页了。而书籍提供的知识是明确的,电子游戏则提供了一种新的学习途径。”

我们都患了日本游戏文化后遗症

不要怀疑电子游戏作为流行文化媒体的时代即将到来。当微软Xbox上的游戏《光环2》首日销售额高达1.25亿美元的时候,电影《蜘蛛人2》第一周票房总数也不过1.15亿美元。在游戏文化流行的这个时代,追捧一张热门游戏的原声CD与收藏一张电影原声CD一样重要。在商业以外,各类游戏所传播的亚文化,让日本游戏机为主体的电视游戏,在这10年间潜移默化的渗透进了美国所主导的全球流行文化,夸张的2D卡通人物,非理性的格斗,充满阴暗的恐怖气氛,还有毫无科学道理的机器人混战。全球每一个10岁以上的年轻人都能说出一些日本游戏人物的名字。2003年10月的美国《新闻周刊》试图通过封面故事来解构日本游戏文化的真实影响力,美国《新闻周刊》的记者写道:“日本游戏机商们正在慢慢滑向失落,过去10年对全球青年文化的影响,超过了日本以往任何时期。日本游戏的传奇确实在跌落,同时一种灰色市场效应,也在日本游戏背后悄悄升起,游戏所形成的亚文化现象感染了全球的商业和文化。也许未来游戏经济的绝对主角不再会是日本人,但是日本游戏的影子必将挥之不去。”

实际上,身处这10年游戏时代的中国人,很大程度上是“主动”被日本游戏文化所感染了。诸如索尼PS这类游戏机根本就没在中国正式销售过,与打口CD成为民众音乐补课的教材一样。半地下的水货渠道与廉价的盗版游戏,成为中国游戏文化自发的非商业因素。看来并不仅仅是中国的游戏迷被日本游戏文化所感染,美国和欧洲的PS“病人”也为数不少。麻省理工的心理学教授霍斯汀以此撰写过论文,在他看来,这种日本游戏文化后遗症,如同西部片,或者好莱坞科幻电影一样,正在成为全球文化中的一种固定模式。霍斯汀教授写道:“日本游戏文化和美国大众消费文化非常接近,充斥着极端自我、滥用技术狂与情绪化消费情结。背后都隐藏着一些诸如好莱坞,或者索尼、任天堂这样的大企业在操作风向标。但是日本游戏文化的锋芒更隐蔽,他们可以设计SLG这种类型的游戏,来实现小说题材的故事叙述,或者直接把流行卡通剧转换到游戏中。这对于只有疯狂射击大怪物,或者模拟各类体育比赛的美国游戏有意思得多。”

也许微软将成为医治日本游戏文化后遗症的专科医院,Xbox上最流行的《光环》就撇开了日本游戏的影子。而好莱坞也试图调配出抵制日本游戏文化骚扰的口服疫苗,哈利·波特、蜘蛛侠以及汤姆·克莱西的游戏改编权都被好莱坞卖给了欧洲人。《电子娱乐志》将这种好莱坞的版权许可策略看作给日本游戏文化下的毒丸,为了满足全球市场的需要,未来的日本游戏开发商都不得不硬着头皮去购买美国版权。■

10个最值得期待的游戏:无尽 的续作潮流

游戏行业越来越像电影业了,不仅仅是追求大场面与高成本的制作,更从商业策略上近乎孪生。越来越多的知名游戏依靠续集生存,就如同哈利·波特、蜘蛛侠、007一样。为了降低新作品的开发风险,以及一种游戏类型广泛的认知度,E3展览上亮相的新游戏有70%都是知名系列的续作,从《最终幻想12》到《铁拳6》,从《光环3》到《雷神之锤4》。

《极品飞车》

不论电视游戏还是电脑游戏,各种主机上无疑都会涌现一款汽车竞速游戏。9年来只有《极品飞车》系列敢于在各种游戏平台间不断移植,游戏迷们要的就是把价值百万美元的莲花赛车撞个满脸花。对于追求速度感与华丽画面效果的游戏迷而言,《极品飞车》最新支援微软Xbox360的版本,无疑将用极速快感与驾驶质感,真实阴影与镜面反光来满足飚车狂们的欲望。

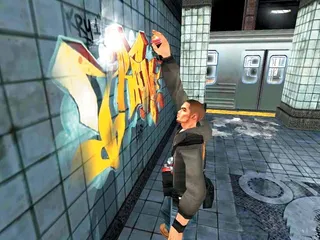

红犀牛的嬉哈狂潮

Ecko,以红色犀牛作为logo的系列服装正在替代苹果的传统地位。很难想象这股服饰热潮被引到游戏之中。在游戏中你将扮演涂鸦画家Trane,那座混合纽约与东京风格的New Radius城,无疑将成为这位红犀牛派涂鸦者的画布。但Trane无意中发现政府正在进行一项会危及到所有涂鸦画家的阴谋,于是在城市中到处涂鸦的孤胆英雄诞生了。实际上这款游戏不仅仅让那些没地方涂鸦取乐的孩子,在电脑中找到自己虚拟的城市,更深层次在暗示游戏与街头文化在发生某种接触,尤其投资商又是休闲服装巨头红犀牛。从席德·梅尔到詹森·约翰逊

席德·梅尔的《文明》,这曾经是电脑游戏历史上里程碑的游戏,当詹森·约翰逊试图用第四集来延续文明的时候,我们不难发现,游戏制作越来越像电影流程。游戏制作人与导演没有什么本质区别。《文明4》将依旧延续那种领导一个文明从萌芽到崛起的过程,科技的不断升级与敌对文明的竞争仍是文明不便的法则。

盖茨的光环许诺

Xbox上销售量最大的游戏“光环”系列,仅《光环2》就售出了650万份,让Xbox Live从75万的销售量一举突破了150万大关,仅仅一款游戏就让微软的Xbox游戏机走出了亏损的阴影。而比尔·盖茨更是在《时代》的专访上透露,“等到索尼发行PS3主机之时,就是《光环3》正式发布之时。”

《龙与地下城在线》:70年代的网络回归

《龙枪编年史》,这本虚构的历史作品在上个世纪70年代创造了诸多纪录。电影《魔戒》就构建于这套神话之上,而还能记得游戏《龙与地下城》的人,无疑在标榜自己老道的游戏资格。用网络游戏的形式来完全再现出勇士、恶龙、城堡,这种混杂中世纪文化与魔法文明的《龙与地下城在线》,很有可能在未来重演今日《魔兽争霸》网络版的万人空巷。

《生与死4》:义无反顾的劳拉效应

操纵一名身材丰满的女性角色进行游戏,这是《古墓丽影》的劳拉给游戏界留下的乳房文化之一。索尼PS游戏机上冒出的格斗游戏《生与死》可以算作劳拉效应的最大受益者,几个女性角色之间的格斗,往往要比充斥胸毛的壮汉互殴更吸引人。当《生与死4》铁杆支持微软的Xbox360后,借助Xbox360的强大游戏功能,秀发的摆动,内衣的褶皱,这些《生与死》爱好者投诉已久的细节要求注定要被实现。

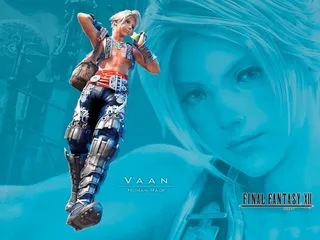

《最终幻想12》:史克威尔的续集摇钱树

以CG电影见长的史克威尔似乎要靠《最终幻想》系列游戏吃一辈子,第12部续集将在9月14日发售。而作为索尼和任天堂的铁杆嫡系,史克威尔始终是日系游戏厂商中反微软的主力。但是当最终幻想制作人田中道弘宣布,《最终幻想11》将被移植到Xbox360,这无疑宣告日系游戏软件开发商开始对索尼和任天堂叛变。

《铁拳6》:身体接触的继续

30秒钟,这是《铁拳6》在E3上亮相的时间。对于6年前街头霸王影响下的格斗游戏迷们,铁拳、VR战士与拳皇堪称游戏机上的三大格斗赛事。尽管《铁拳6》只公布了30秒钟的预览,但是作为PS3游戏效果展示的最佳作品,从主角风间仁空手道架势的挥拳中,已经可以看到衣服随着空气波动的摇摆,以及汗水被甩在地上。

游戏的姚明效应

当火箭队没有打入第二轮季后赛的时候,电视直播的NBA也悄悄地停止了。但是对于游戏机经济而言,火箭队再输球也不会影响游戏拷贝的销售。当微软Xbox360上即将推出《NBA2006》的时候,11号背心的姚明被选作E3展览上用来演示的游戏人物。由于获得了NBA的官方授权,微软Xbox360版本的《NBA2006》可以100%的再现球员面孔、肤色、球衣,甚至包括奥尼尔扣篮后的大金刚步伐。

《雷神之锤4》:约翰·卡马克在偷懒

当老牌的Doom系列升到第三代时,相对应的《雷神之锤4》也为时不远了。几乎每届E3游戏展上,动作射击类游戏的技术统治者id公司都被视作风向标一样的旗舰。不过id的灵魂人物约翰·卡马克似乎更钟情于X大奖的私人航天项目,以至于将《雷神之锤4》授权给了id软件的兄弟Raven工作室开发,游戏引擎仍将使用Doom3的版本,按照卡马克的说法,这款游戏引擎足够用来开发2010年之前的任何游戏。■ 雷神之锤4E310日本游戏网游铁拳6游戏索尼手机极品飞车游戏机时代文化后遗症任天堂次时代见次