索尼的象征主义

作者:三联生活周刊(文 / 嘎湄)

( 出井伸之

)

( 出井伸之

)

很多评论家们都用“事后诸葛亮”的方式,分析了索尼的决定看上去是多么合情合理。外请CEO在美国的发生率要高于在欧洲和亚洲的发生率,新兴行业公司的发生率要高于传统行业公司。即便在美国,外请CEO依然不是商业社会的主流做法。也正因为此,我们无法忽略作为日本经济符号之一的索尼,任命一位美英双国籍老板所带来的轰动效应。

索尼的决定向它的员工、股东和顾客传递了这样的信息:索尼已经承认其传统的那一套不再起作用,要走全新路线。在业界,现任执行官出井伸之以“商业理论家”扬名,学经济学的他,对抽象的思维能力有无与伦比的执著与爱好,不断强调以商业理论家的角度思索未来,梦想索尼。这导致他担当了索尼业务2000年以来衰退的职责。到2003年第一季度,索尼的亏损更为严重,致力于把索尼带入网络化时代的出井伸之也就成了美国《商业周刊》当年度的“最差经理人”。在外界眼里索尼神话似乎已经终结。

核心电子产品上,索尼受到了1997年金融风暴中杀出的三星公司以及后起的中国厂家的挤迫,曾有的技术创新已经不能给索尼带来太多的竞争优势,它独领市场的时间越来越短。在娱乐业上,索尼进入好莱坞已经有十几年历史了,它有经验和财力承受偶然的失败,但处于转型时期,索尼电子和娱乐的整合进行得并不顺利。

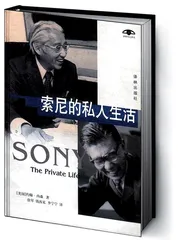

《纽约时报》一篇评论认为,索尼目前的困境使得它没有多少时间思考斯特林格是否能胜任。这种说法不尽客观。一本名为《索尼的私人生活》作者,跟踪采访了索尼的历任执行官。他洞察出“私人关系和个人感性在索尼发展中所扮演的重要角色”。这种特性让“索尼的权力”在井深大、盛田昭夫、大贺典雄和出井伸之间以“感性的方式”传承,并成就了索尼不同时期的特征。我们可以判断,在这样的企业文化中,霍华德·斯特林格的胜出绝不应是匆忙之举。对索尼来说,他能不能讲日语,有没有在日本生活过并不重要。重要的是,传媒出身的斯特林格必须把东京以硬件为主的“工程文化”整合好。将索尼在美国成功的商业模式运用到其他地方。

抛却营营琐琐的内部事务,索尼的方向也昭示出,全球经济越来越像是少数几个超级公司的生产经营。在专业化和综合化的纵横捭阖之中,超级大公司们无一不在沉浮起落。索尼遭遇的大型传统公司的发展瓶颈在世界各地比比皆是,管理者们尝试用不同的方式解决问题。

( 《索尼的私人生活》

)

( 《索尼的私人生活》

)

上世纪70年代,道氏化学药品公司的主席曾描绘过新公司去向的图画:“我长期梦想买一块不属于任何国家的岛屿,在这块真正中立的土地上设立道氏化学药品公司的世界总部。”杰克·韦尔奇对这个想法的附和则是:“公司的总部都应设在自由漂泊于海洋的一艘驳船上,它不具有任何国家的国民身份和道德责任,但具有代表整个世界发言的权利。”

如果用这样“乌托邦”的标准来衡量索尼外聘CEO,人们的“惊讶”程度,显然要被冲淡不少。商业社会中,资本所渴望的“无国界化”状态,远远没有完成,尽管公司外部的人们一而再,再而三地被“全球化”或“本地化”的概念鼓舞着。公司渴望“统一世界市场”,攫取最大利润,消费者期冀享受到世界上最好的品牌。抱定这样的目标,类似索尼的超级大公司总会在种种阻力中突围,大踏步地靠近。那么,聘请外国人当首席执行官,又有什么了不起?■

西化的索尼:东京的内线看法

记者◎尚进

( 此次高层换血是索尼59年历史上最大规模的人事调整 )

( 此次高层换血是索尼59年历史上最大规模的人事调整 )

记者◎尚进

索尼换帅,美国人霍华德·斯特林格接替索尼的首席执行官出井伸之,这让所有的人惊讶不已。毕竟全世界没有几个人没用过索尼的产品,索尼也曾经被当作日本产品的代表,而一个美国人领导一个日本公司,成为索尼局外人的讨论焦点。为此记者采访了供职索尼东京总部的一位中国籍高管Joseph,他以个人身份表达了一些独特的声音。

三联生活周刊:对于新CEO霍华德·斯特林格的出现,您为什么并不惊奇。

Joseph:霍华德·斯特林格以前是索尼美国公司的董事长兼首席执行官,一个威尔士纪录片制片人。这也许让索尼的局外人惊讶,毕竟日本企业给大家的印象始终是家族主义和禅让制。但是现在的索尼,却在日本是一个异类,它同松下、日立、东芝这些纯日本企业绝对有本质区别。其实索尼在出井伸之时代的变化,可以说是日本社会西化过程中的一些反映。美国顾客始终把索尼当作日本企业,而日本国内却并没有把索尼归类为纯日本的。这就造成了今日索尼美国版CEO与传统索尼日本意义之间的一个代沟。

我所在的索尼东京总部,大多数员工只比新闻界提早了几分钟才知道出井伸之的隐退,一封公司内部的邮件上赫然写道:“出井伸之对索尼的贡献不可磨灭,为了索尼的将来,霍华德·斯特林格会跟大家一起努力。”关于出井伸之何时退休,其实早已经是日本当地媒体讨论过的问题,毕竟他已68岁了,要让索尼充满新鲜感势在必行。59岁的新CEO霍华德·斯特林格自然有一定优势。但其实索尼利润的下滑也有一定的内因。

三联生活周刊:那么对未来的老板霍华德·斯特林格,您如何看?

Joseph:我有幸跟索尼前总裁盛田昭夫先生在一个办公大楼内工作过,他让我们的办公室环境充满美国风格和古典音乐气息。这是因为盛田昭夫用随身听打开了美国人的钱包,同时的代价是盛田昭夫自己在美国生活了很多年。而出井伸之这位古典音乐爱好者,则让索尼从一家崇尚设计主义的公司,变为一个有点艺术青年味道的混合体。本来所有日本人都看好原来任职COO的安藤国威和Playstation游戏机项目的老大久多良木健,但是这次,他们集体退出了董事会。对此出井伸之的解释,以久多良木健个人风格太强,不适合大环境。但是不要忘记霍华德·斯特林格的接班,是索尼董事会全票通过的。同时新调任的首席运营官中钵良治是地道的技术派,CFO则请来了索尼爱立信的CEO井原胜美,因为他在索尼爱立信的手机业务表现出色。看来他们三人将是未来索尼的三驾马车了,娱乐化的美国CEO和两个技术派的日本幕僚。霍华德·斯特林格的好莱坞关系,势必让索尼未来的所有产品都会跟娱乐挂上钩,要知道音乐可是目前美国第二大经济产业,仅次于军火生意。

三联生活周刊:美国版的《新闻周刊》、《商业周刊》、《财富》杂志,都对这次人事变动充满了各种各样的评论。您同意这些看法吗?

Joseph:卡洛斯掌管日产,那是因为日产被法国人收购了,但是索尼是主动请美国人来掌管自己的公司。我之所以对此不感觉突然,在于索尼从出井伸之领导的上世纪90年代就开始走美国路线,可以说索尼越来越西化了。像我这类中国籍的员工在东京总部工作,可以被解释为索尼的国际化需要。但是请不要忘记索尼在1970年,成为日本第一家在纽约股票交易所上市的公司。在1972年,索尼是第一个在美国建厂的日本公司。而1989年的时候,依靠收购哥伦比亚唱片和电影公司,让索尼成为惟一控制美国娱乐文化的外国公司。同时也不要忘记,索尼创始人盛田昭夫先生,曾经出版过著名的《日本制造》,还参与撰写过那本轰动一时的《日本可以说不》。

三联生活周刊:对出井伸之的隐退,您如何评价他在位6年的成绩?

Joseph:已经有不少给出井伸之盖棺定论的评价了,贬斥之词要比出井在位时多得多,这让我们这些曾经在出井手下努力的索尼员工有些心寒,很有些墙倒众人推的感觉。但是出井在任期内确实让索尼失去了很多领先的机会,从抱定特丽珑显像管而轻视液晶显示器,从坚持MD随身听而不在乎MP3,尤其是苹果iPod的全球流行,几乎快把索尼内部的人给逼疯了。不要忘记出井伸之上任之初的目标就是将索尼打造成一个全球娱乐产品帝国,不论索尼的电视、随身听、摄像机等等,其实都是娱乐消费的一部分,所以霍华德·斯特林格的出现,只能说是继续出井伸之的娱乐理想。

三联生活周刊:有说法认为互联网和新的数字娱乐让索尼失去了技术优势,您是否同意?

Joseph:索尼的技术优势并没有失去,只不过很多技术错过了商业机会。全球只有索尼敢于坚守自己的记忆棒内存、MD磁盘和USM游戏,这些技术标准只有索尼自己在沿用。而与此同时世界发生了一些微妙的变化,互联网的共享与数字音乐技术的泛滥,挑战了索尼多年的技术布局。索尼不会轻易放弃自己的技术规格,用索尼一个产品,就对其他索尼产品上瘾,这种商业技术理念早已经固化在索尼的血液中。■

非日籍的CEO:外来的和尚都会念经吗?

日本企业实现“管理国际化”,当数汽车业,目前至少有三大汽车公司由外国人执掌。与索尼不同的是,这些国外首席执行官们无一例外是因为收购,才得以入主日本企业。不过,日本商业联盟主席奥田硕在接受法新社记者采访时说:“考虑到日本的未来,聘请外国人当CEO会受到越来越少的抵制。”

马自达:美国人亨利·华莱士(Henry Wallace)是第一个步入日本人视野的“洋”CEO。他入主马自达得益于背后强大的靠山——美国福特公司。到1996年,福特公司已经买下了马自达33.4%的股份,成为它是最大的股东。作为资本意志,福特安插了亨利任马自达的首席执行官。其时,这个苏格兰人正在福特公司的委内瑞拉分部任总裁。亨利·华莱士只做了一年多的时间,接下来,马自达的外国总裁便一直处于变动之中。到2002年6月刘易斯·布斯(Lewis Booth)执掌马自达时,这个日本企业已经在外国首席执行官手中几易其手。马自达的“复兴计划”也就成了福特公司的重要内容。如今,马自达的黑暗时刻逐渐成为记忆,2005财年,马自达公司的运营利润预期可能跃升50%,达到29亿美元。同时,销售会增长17%,达到834亿美元。

日产汽车(尼桑) :与马自达的总裁相比,法国人卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)要更加有名,更是成功管理日本企业的典范。1999年,雷诺买下了日产公司36.8%的控股权,作为合同内容的一部分,卡洛斯被派到日产公司做执行总裁。素有“成本杀手”的卡洛斯到位后,曾经掀起了一阵恐慌。传统上,日本企业有三根柱子不能动:年工序列(就是“论资排辈”)、终身雇佣和劳工福利。卡洛斯制定的NPR计划却意味着关闭一些工厂,大量裁员,而其他的改革措施又触及了日产汽车和供应商们的纽带。这让他得了“独自挑战日本企业弊端的堂吉诃德”的美称。不过,4年的改革和对症下药,最终让雷诺接手时亏损了8年的企业有了起色。从2005年春季起,完成了任务的卡洛斯还将兼任法国雷诺公司的首席执行官,长时间待在巴黎。在变动年间培养起来的日本人志贺俊之,曾任日产的首席运营官(COO),也将成为日产实际上的“掌门人”。

三菱汽车:罗夫·埃克罗特也是在戴姆勒-克莱斯勒公司收购了三菱34%的股权后,被指派往日本担任首席执行官的。罗夫·埃克罗特作风并不守旧,上任后,送给三菱25位高层人士一人一块柏林围墙碎石,上面写着“不遗余力”(Leave no stone unturned)。与戈森一样,埃克罗特到任不到两个月,也宣布了“三菱汽车再造计划”(MMC Turnaround Plan),3年内要削减15%成本、裁掉9500名员工,将生产平台由12个减为6个,首要目标是“收支平衡”。埃克德特心中并没有固定的经营方式:“重点不在于日式或德式,而在于成功还是失败。”不幸的是,他没有成功。2004年4月28日,戴姆勒-克莱斯勒集团宣布不再为三菱汽车提供资金援助后,德国籍首席执行官61岁的埃克罗特提出辞职。■

索尼的美国渊源

——专访索尼中国传媒公关部部长李曦

三联生活周刊:索尼在日本人心目中是一个什么样的企业呢?有评论说,在美国,也有很多人把索尼公司当作本地企业的,是这样的吗?

李曦:在很多日本人心中,索尼算是比较另类的企业,这包括它的名字SONY,也都是从英文演化而来。索尼在美国的拓展和索尼的创始人之一盛田昭夫的努力分不开。早在上世纪60年代,他就开始在美国发展,随后更是举家迁往美国。这在日本企业早期的海外行动中,并不多见。索尼也是第一家在美国证券交易所注册的日本公司,60年代,就在美国的第五大道设置了展厅。

说到地方化,索尼是倡导“全球地方化”的,也就是全球化管理,本地化运行。但是,美国是我们业务最全的一个国家,收购了好莱坞的电影公司后,索尼把娱乐总部设在了美国。索尼业务的三大块:电子、娱乐和游戏在美国均有涉及,比日本还要齐全。在美国有个哈里斯互动调查,索尼多年蝉联榜首,知名度排行有时高过可口可乐。

索尼追求的是一种“开放的文化”。以这一次的换届来看,完全是出井伸之先生主动向董事会提出辞呈和推荐的,是企业自己决定的,这种由最高管理者提出的方案,跟以往日本公司被收购时,连带选择外国CEO并不相同。出井伸之和安藤国威也没有完全退出,他们在6月22日以后将分别作为索尼公司最高顾问和顾问,从集团经营的角度继续支持新成立的管理团队。

三联生活周刊:从市场份额上说,北美是不是超过其他地区?或者说,这次人事变动意味着索尼更进一步推崇向娱乐内容上转变?

李曦:有没有这样的意见在里边,我不好说。索尼一直是致力于构筑一个完善的硬件、内容服务和网络环境的。在美国,我们实现了“基于服务”的商业目标,有别于日本电子本部,这代表了公司希望在宽带网络时代的方向。正如出井伸之所言,要发展一个崭新的业务模式。

从市场份额看,索尼2003年财年,北美业务和日本本土业务持平,各占到了全球的30%,欧洲占到了20%,剩下的就是其他地区了。欧美相加,超过索尼全球业务的一半。从业务种类来看,重头还是电子业务,占到60%,电影和音乐各占10%,游戏、互联网和金融业务有10%左右。

对于斯特林格本人,出井伸之称赞他对索尼“自由豁达”的理念有充分的理解,在整合索尼电子和娱乐方面做得很优秀,并且带领团队收购了米高梅。与其他企业的“空降”CEO不同,斯特林格已经有很长的索尼生涯,在索尼内外享有很好的声誉。

三联生活周刊:索尼中国的发展,要滞后于索尼全球一大块,是索尼名副其实的“软肋”,你认为这种状况会有所改观吗?对新的CEO,索尼中国有什么预期?

李曦:跟索尼美国和欧洲几十年的历史相比,索尼中国的起步要晚得多,我们1997年才开始经营,这涉及到一个市场的成熟度问题。从2003财年看,索尼中国的业务有20亿美元,不到索尼全球的3%,这确实和中国市场的大小不符,但是索尼中国的发展速度非常快,这几年都在60%左右。由于政策上的规定和限制,索尼在中国的业务主要是电子产品这一块,还远远谈不上宽频时代的索尼方向。■

索尼新CEO的关键词

霍华德·斯特林格要在今年6月22日,经股东大会批准后才正式走马上任。索尼人对他的名字并不陌生。自1997年5月以来,他就任索尼美国公司总裁。不过,他在美国大刀阔斧的行动和国际商业界中的盛名,远远没有深入民心。对大多数人而言,斯特林格只不过是一个普通的名字。

基本资料:今年63岁。出生在英国威尔士,从1985年开始,拥有英国和美国双重国籍。斯特林格从未在日本生活过,也讲不了一星半点日语。从牛津大学获得学士和硕士学位后不久,就奔向了美国的淘金之旅。保有英国国籍也让他收获不少,1999年,斯特林格被伊丽莎白女王授予爵位。

漫长的三点一线:将来,斯特林格会继续住在纽约,并往返于索尼电子总部东京和英国之间,因为他的妻子和两个孩子尚在欧洲。

越南老兵:那是在60年代早期,刚踏上美国土地不久的斯特林格被征召入伍,参加了越南战争,并获美国军队荣誉奖章。

新闻业“亮点”:斯特林格有过新闻从业经验,先是专栏作家,然后是美国哥伦比亚广播公司(CBS)纪录片部门的制片主任,接着是CBS晚间新闻部门的制片主任。1988年,斯特林格被提升为CBS总裁,在此期间,他曾成功劝说大卫·莱特曼(David Letterman)带着自己的谈话节目由全国广播公司(NBC)转投CBS。

索尼成就:把索尼业务中迥然不同的音乐和电影整合在一起。在索尼工作4年以后,就成了索尼音乐、电影和电子业务在美国的领导。斯特林格合并了索尼音乐和贝塔斯曼音乐,并为索尼主持收购了好莱坞八大电影公司之一的米高梅。

管理风格:斯特林格身上并没有狂热的“以自我为中心”的媒体人风格,相反经常自我贬抑。他幽默,喜欢社交,待人友好,不但与索尼现任CEO出井伸之关系密切,而且与索尼声名狼藉、难以相处的工程师们,建立了友谊。他也绝不是“和事佬”角色,曾为索尼消减了7亿美元的成本,解雇了1.2万人。

技术背景:没有接受过任何重要的技术培训。对索尼将来的运作,要依靠索尼新总裁中钵良治,强化电子业务。

远景规划:在给索尼员工的一份备忘录中,斯特林格提出要重塑索尼的文化“传承”,加速跨公司间的合作,推动变化和革新的步伐,以保持索尼的竞争力,并把重心从“让消费者满意”和“业务重组”转移到“提高收益率”来。

博客嗜好:斯特林格坦言喜欢阅读博客。他有一个小小的想法,希望在退休后,做一个真正的博客,畅所欲言。■ 索尼电视象征主义索尼手机索尼