在这里失去的生活

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

我们的车队8月22日从北京出发,8月27日进入俄罗斯境内,9月11日到达明斯克,9月15日到达巴黎,在巴黎休整4天后乘飞机返回北京,而15辆心爱的汽车将由中国远洋运输总公司从加莱港运回。有朋友开玩笑:你们这不是中法文化之旅,而是中俄文化之旅。这样说的原因在于,我们在俄罗斯度过的时间最长。在《九故事》的某一个小说里,塞林格说有一个家伙经常跨越中法边境,这样的一条边境只能是在想象里。

西伯利亚的流放者

我们在俄罗斯的边境上滞留了7个小时,才把车开进外贝加尔斯克。俄罗斯迎接我们的是渐浓的夜色和逐渐降低的气温,“大切”上的温度计显示,车外的气温从12摄氏度降到了8摄氏度、5摄氏度。深夜时分,我们在达拉孙城外的一个小镇上加油,有两个中年妇女带着两个三四岁的孩子坐在加油站边的一块大石头上,闪电之中有细细的雨丝落下,她们的面前有一个小塑料水桶,装着满满的蓝莓。车队里的“河南老王”打算买10卢布的蓝莓,比划了半天,我们才明白,这桶蓝莓250卢布,要买就买一桶。加油站的加油管子太粗,欧兰德油箱的进油口又太细,更为麻烦的是,油泵不能自动加满,你只能估算自己要加多少升油。我们的6号车要加40升,但估计至少有10升因为管子不对口而流到了地上。俄罗斯向导宽慰我们,别着急,这里比较落后,明天的路上,我们就能找到尤科斯的加油站,那里很先进。

北京时间夜里12点,当地时间凌晨两点,我们到达了赤塔的住地。宾馆里居然为我们留着饭菜。

伊尔库斯克

大约100年前,有个俄罗斯作家在意大利旅行,他说,在一个有丰富历史和贫乏现在的国度旅行,就如同下但丁的地狱。我没有这样的优越感,因为我生活的地方更加贫乏。但在俄罗斯头两天的行程的确证实我的预感是对的:在西伯利亚不会很舒服。

路途上的壮美景色会让你觉得,一切食宿上的不适都不算什么。我们在俄罗斯境内跨过的第一条大河是额尔古纳河,我们开出500公里还没有到达当年的尼布楚。那些山林、河流,那些遍布着苜蓿、杂草、野菊花的丘陵也许并不能产生多少价值,但我真希望它还是属于我们的地方,辽阔的疆域本身就是一种美感。“尾车”上的职业车手张亚军先生喜欢研究地图,他说,当年俄罗斯从清朝夺走的土地面积相当于三个法国。

西伯利亚

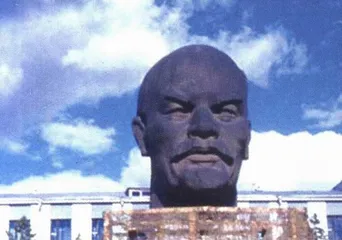

统治这样一个庞大的国家需要什么?我们在俄罗斯的第二站是乌兰乌德,布里亚特自治共和国的首府,这里的城市广场上树立着世界上最大的列宁头像,步行几分钟,又能看到一个蒙古少女的塑像。苏联时期,布里亚特的文化与语言几乎被废止,克格勃装扮着喇嘛以应付喇嘛庙对公众开放的任务,显示苏联的宗教宽容政策。1988年,外国游客才获准进入布里亚特共和国。

与赤塔和乌兰乌德相比,伊尔库斯克是一个更有现代气息的城市,许多旅游者选择从这里去贝加尔湖。我们到达伊尔库斯克的时候是下午6点,那里的“十二月党人博物馆”已经关门,这座城市最有名的居民就是“十二月党人”。

在我们旅行的途中,战争是一个话题,大家谈论卫国战争和1812年拿破仑对俄国的入侵,后者促发了托尔斯泰的巨著《战争与和平》。按照以赛亚·伯林在《俄国思想家》一书中的分析,托尔斯泰在这部小说中讽刺了那些自以为能操纵人类事务的理论大师和军事家,拿破仑以为他正确解答了历史提出的问题,也就成为一出大悲剧中最可悲的演员。但我更愿意相信,《1812序曲》中的大炮声音,并不是近卫军官们抗击入侵的号角,而是启蒙者在敲打一片沉睡的土地。

那些出身贵族家庭的军官在学校里就开始阅读伏尔泰、卢梭,他们响应亚历山大一世的号召抗击拿破仑的军队,在远征西欧的旅途之中,他们接触到了被民主与自由洗礼过的空气。他们的疑惑是:为什么赶走入侵者,却把锁链更深地套在自己身上?难道用流血换来的国际地位却是为国内的人民遭受当权者的侮辱?

1821年在俄罗斯境内成立的秘密团体以“君主立宪”或者“实现共和”为目标,他们开始起草俄罗斯自己的宪法。1825年12月,亚历山大一世去世引发的宫廷混乱,给这批贵族军官起义的机会。“十二月党人”是“1812之子”,他们建立共和国的梦想未能实现,被杀头或者被流放。他们的妻子、孩子则跟随他们,从莫斯科、圣彼得堡远赴西伯利亚。今天的53号公路还时常断路维修,我们开过数百公里的沙石路,这条道路至少有300年的历史,当年的“十二月党人”就这样一步步走过来。

“十二月党人”的领袖彼斯特尔原本主张在俄罗斯实行君主立宪,但从法国归来后,他成为一个共和主义者。他后来起草了《俄罗斯法典》,“一切人都为追求幸福而生”,“国家大厦要以人民的自由为根基”。这些句子似曾相识。

克拉斯诺亚尔斯克也曾是流放政治犯的地方,按照旅游手册上的介绍,1897年,列宁被发往谢胡申斯科耶时所乘坐的圣尼古拉号轮船就停在这里的一条大街上。鄂木斯克最著名的流放者是陀斯妥耶夫斯基,他在那里生活了4年。这一路上,我们基本上没有机会去寻访流放者的故居或纪念馆,在俄罗斯的旅途进行了大半之后,我们终于来到叶卡捷琳堡。

1917年,十月革命取得胜利,世界上第一个社会主义国家诞生

跨越欧亚大陆的分界线

9月的叶卡捷琳堡已经像北京的冬天一样寒冷,事实上,这里的冬天长达5个月,最低气温可达零下40摄氏度,夏天只有两个月,气温20摄氏度。我们先在城市里转了一圈——基洛夫广场,乌拉尔大学,列宁大街,然后进入火车站前的宾馆。等候在那里的俄罗斯记者向我们提出了问题:听说你们要去参观末代沙皇尼古拉二世最后遇害的地方,这是你们事先计划好的,还是临时的安排?

我试着在自己心里回答这个问题。秋明、彼尔姆、叶卡捷琳堡,这几个生疏的地名,完全是因为尼古拉二世的遭遇才变得生动起来。秋明是俄罗斯的石油城市,我们就住在那里的石油工人招待所,停车场离招待所很远,我们存好车,搭乘公共汽车返回招待所,公车里有一股难闻的气味,所有的乘客都脸色木然。从秋明出发300多公里到达叶卡捷琳堡,再走300多公里到达彼尔姆,这个古老的小城市曾是东方茶叶的集散地。

1913年是罗曼诺夫王朝300周年的盛典,4年之后的1917年,尼古拉二世宣布让位。他先是被克伦斯基的临时政府软禁在彼得堡的皇村,前往英国的计划受阻之后,他被送往西伯利亚的托博尔斯克。选择那个地方是因为那是穷乡僻壤,“没有工业无产阶级”。克伦斯基政府并不承认,将沙皇送往西伯利亚是对左翼的布尔什维克的妥协,但在旧势力看来,这与其说是一种惩罚,不如说是一种侮辱。

1917年8月1日,末代沙皇开始自己的流放之旅。从彼得堡开始,经过的每一个车站都要拉上窗帘以避免引起人们的注意,在彼尔姆,一个大胡子的“铁路工人主席”登上了列车,他要求了解车上是什么人,要到哪里去。当时的乌拉尔地区被称作“红色的乌拉尔”,彼尔姆更是红色的中心。很快就有传言说,沙皇被政府秘密转移,目的地是中国的哈尔滨,苏维埃要拦截火车。尼古拉二世一家人和他的随从在秋明下火车,登船从图拉河前往托博尔斯克。他们在一所省督的旧宅里度过了生命中最后一段宁静的时光。1918年4月,红军与白军的战斗激烈,经常有报告说,白军要以营救沙皇为战斗目标。一位布尔什维克代表来到托博尔斯克,将沙皇一家带回秋明,又从那里来到叶卡捷琳堡,被监禁在伊帕季耶夫居所。7月初,看守人员换班,接替者是“契卡”的行刑队,7月16日,沙皇全家被处决,两天后,苏维埃发布公告说,尼古拉二世被处决,他的妻子和三个孩子已经被转移到安全的地方。这个谎言表明:苏维埃极其重视末代沙皇的象征意义,但又不敢承认杀害了妇女与儿童,他们要避免道德上的指责。

在沙皇被处死之后的许多年,常常有人来到伊帕季耶夫居所凭吊。1977年,叶卡捷琳堡的市委领导叶利钦听从克里姆林宫的指示,用几台推土机将宅院夷为平地。1991年,沙皇的遗骨进行了DNA检测,1997年,沙皇被移往彼得堡重新安葬,这段时间,叶利钦已成为俄罗斯的领袖,他出生在叶卡捷琳堡郊外150公里的一个村落里。现在,一个简陋的十字架指示着尼古拉二世遇害之处。

也许,叶卡捷琳堡最著名的标识是亚历山大三世在1830年代树立起来的欧亚大陆分界纪念碑,这位沙皇强调数学、地理、制造业的教育,但他蔑视人文。在俄罗斯历史上,最出名的国王应该是彼得大帝和女沙皇叶卡捷琳那。彼得大帝受后人景仰,他最早树立了俄罗斯作为一个国家的骄傲,同时也造就了“国在民上”,一个抽象的国家的概念和荣耀,似乎比一个人的自由与幸福重要,这种观念的最可怕之处,就在于许多人认为它天经地义。

亚历山大一世

与以往的沙皇相比,尼古拉二世的确显得过于软弱无能,在革命者的描述中,他是一个理应被打倒的昏庸的皇帝。他喜欢体力劳动、喜欢体育锻炼、喜欢家庭生活,1904年,他在立宪改革的会谈中说:“我不是出于我个人的愿望坚持专制制度,我坚持这样做只是因为我确信俄国需要专制制度。”他认为专制是俄罗斯的遗产,俄罗斯是一个没有受过教育的民族,做一个好沙皇——公正、仁慈、令人振奋、受神灵的启示,是他的政治理想。在他的幻觉之中,俄罗斯辽阔土地上的人民,手拿着面包和盐匍匐在他巡查的道路上,眼中满是感激上苍的泪水。在他被软禁之后,他可能到死都没有想明白,那些看守他的士兵怎么变得越来越粗俗无礼,那些平民是被什么样的力量煽动起来变得好斗而且富有攻击性。

在尼古拉二世的DNA检测之后,他的历史成为新闻刊物中较为热闹的话题,有人说,这个小小的屠杀是20世纪大屠杀的一个序幕。美国学者马克·斯坦伯格说:“罗曼诺夫王朝的覆灭是道德冲突的必然结果。对一种早已失去生命力和合理性的思想体系的盲目信仰已被人们踩在脚下,而苏维埃宣称他们所追求的是一种新的信仰,即通过阶级斗争而实现普遍自由和公正的共产主义。”

在叶卡捷琳堡的宾馆里,窗户关不严,漏进来寒风,我盖着两条毯子,翻看斯坦伯格编著的《罗曼诺夫王朝覆灭》,这本书汇集了尼古拉二世的日记、书信,苏维埃当年的文告,当事人的工作汇报等档案材料。凄风苦雨中,我荒谬地想,尼古拉二世是1917年退位,清帝1912年逊位,我们比俄罗斯早五年推翻皇上,为什么要说“十月革命一声炮响传到了中国”,怎么就不能说“辛亥革命一声枪响传到俄罗斯”?1812年的大炮和1825年“十二月党人”的枪声怎么就传不开呢?

我带着一本老牌中国文艺青年的著作在旅途中阅读,那就是《赤都心史》,20岁出头的瞿秋白被北京《晨报》派到莫斯科当记者,所写文章透着那么一股“给个棒槌就当真”的孩子气,即使他临死之前写就的《多余的话》,也是30年代文人特有的那份絮叨劲儿。

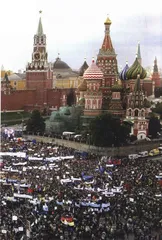

莫斯科城市的布局都以克里姆林宫和红场为中心

从莫斯科到巴黎

“十二月党人”被处死和流放的消息传开之时,14岁的赫尔岑和好友在莫斯科郊外的麻雀山上相互发誓,要奉献此生,为人类自由平等而奋斗。赫尔岑在欧洲写就《彼岸书》、《往事与回想》。如果他留在国内,他一定会被沙皇定为“精神病人”加以看管,就像沙皇对待另一位作家恰达耶夫那样。而现在来看,恰达耶夫和赫尔岑说出来的不过是些很朴素的道理。

红场的一个角落,有四个“特型演员”在招徕游客与他们合影,这四个人是马克思、列宁、尼古拉二世和普京,200卢布可以与他们四个人合影,游客离开后,四人立刻每人分走50卢布。我们进入莫斯科的时候正是傍晚时分,车队里有人唱起那首《莫斯科郊外的晚上》,这旋律我非常熟悉,但歌词一句也不知道。至于《三套车》、《喀秋莎》等等更是陌生。车队里50岁上下的人大概都会唱几首苏联歌曲。

位于红场西侧中央的列宁墓

我曾经有这样的打算,车队到达莫斯科我就返回来。但真到了莫斯科,我能强烈感受到巴黎或者说欧洲的吸引力,穿越西伯利亚的艰苦似乎需要在巴黎歇上几天才能弥补过来。车队抵达巴黎之后有了自由活动的时间,有四辆车从驻地开出来,由巴黎市政厅,经卢浮宫、歌剧院大道、老佛爷百货、红磨坊,开上了蒙马特高地,在圣心教堂的台阶上,我看到阳光沐浴的巴黎,一路上始终没能克服的那种文化上的陌生感终于消失。我很难解释,为什么我对俄罗斯缺乏亲近感。陀斯妥耶夫斯基的小说琐碎而沉重,索尔仁尼琴让我感到乏味,我试着阅读《古拉格群岛》,看到他毫无节制任由自己的感情泛滥,是,他经历的一切足以让他有权利这样控诉,但是我们也有权利不理睬。我喜欢肖斯塔科维奇、拉赫玛尼诺夫、塔尔可夫斯基。

乌兰乌德城市广场树立的列宁头像

我记得我阅读的头一本外国小说是《牛虻》,第二本是《钢铁是怎样炼成的》。我还记得,上高中的时候,有一天中午,一个同学从外面的书店里买回来一本《爱情心理学》,结果下午第一堂课,有半个班的同学迟到了,他们都跑到书店去买弗洛伊德的这本书,下午的两节课,大家都埋头攻读《爱情心理学》。那大概是1985年,弗洛伊德和萨特是时尚,60年代出生的这拨人,喜欢的是西方的东西。

苏联导演安德烈·塔尔可夫斯基

当年最先买来《爱情心理学》的那家伙,后来去中央戏剧学院上学,几年前,他导演的话剧《保尔·柯察金》在北京上演,我在儿童剧场看了一次,在首都剧场看了第二次,有个大学生,看完戏激动地冲着台上大喊:太棒了。纪德曾经这样说:如果不是在苏联,奥斯特洛夫斯基就是个圣徒。我认为,我那同学之所以要导演《保尔·柯察金》,就在于我们这一拨人头脑里混乱的念头相互纠缠得太强烈:革命、宗教般的狂热、个人自由。

相比之下,温文尔雅的东西不够刺激。屠格涅夫的《烟》里,包特金这样说:我忠于欧洲,说得精确一点,我忠于文明。这个字眼纯洁而神圣,其他字眼如“人民”或者“光荣”,都有血腥味儿。陀斯妥耶夫斯基借助《少年》中的一个人物表达他的思想:“如同俄罗斯一样,欧洲也是我们的祖国,啊,更大的祖国!我对俄罗斯的热爱不能比对欧洲的热爱更多。比起俄罗斯,我觉得维也纳、罗马、巴黎、欧洲的科学与艺术珍宝,欧洲的全部历史更可爱。”

从莫斯科剩下的路程,三天之内越过三个边境:俄罗斯与白俄罗斯,白俄罗斯与波兰,波兰与德国。路途和心情都越来越轻松,我可以用上面屠格涅夫和陀斯妥耶夫斯基的那两句话来解释我身在莫斯科对巴黎的向往,这样的解释属于陈词滥调,但一路跋涉过来,能让我感受到200多年来一道心灵上的痕迹,哪怕这道痕迹已经如同沙石路面上的两道车辙一样明显,你还要按着车辙走一遭。

尼古拉二世

带领我们参观列宁墓的俄罗斯导游,60年代在莫斯科大学的东方系学汉语,她向我们表示她对戈尔巴乔夫和叶利钦的不满以及对列宁的尊敬,她说:“不管怎样,列宁的理想是伟大的,那样的道德是值得人们纪念的。”看着水晶棺材里列宁被灯光映照发黄的脸庞,我想计算出这一路上看见了多少座列宁雕像,经过了多少个以他名字命名的大街,想起他那句话,十个懒汉就应该就地枪毙一个,想起诗人市洛茨基就被判了“游手好闲罪”。

塔尔可夫斯基在《雕刻时光》里说过:历史的进程在某些空想家和政客内心的构想中,一直都少不了要将“正当的”、“正确的”——而且总是一次比一次好的——路线提供给人民,以拯救世界,并改造生活在其中的人类的地位。

塔尔可夫斯基1986年死在巴黎,4年之后,苏联解体。赫尔岑也是死在巴黎。