船儿轻轻飘荡在水中

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

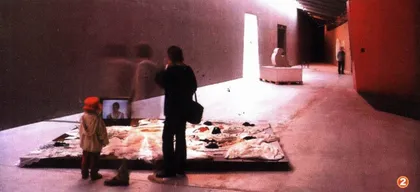

①荒凉的工业区,海湾里的船

除了安徒生,好像没有什么线索再能让我们普通人想到丹麦的艺术,可见还是童子功有用,打小儿听的故事后来就是惟一不用想也能记得住的了。所以,我们论到建筑的时候,就难得会想起来关心一下丹麦的情形。照理说,为一个项目的设计举办了国际竞赛,这动静该是不小;然而它在1996年3月15日都已经揭幕了,我却还是没留心;终于在书上看见了它,如同给了封号牒子有了身份了,才忽然知道有这么一档子事:这学问上的势利眼真就是有的。

这个晃眼溜过去的项目,是在哥本哈根Ishoj区盖起来的Arken Museum of Modern Art,所谓Arken是丹麦语里方舟的意思,所以这个博物馆该叫做“方舟现代艺术博物馆”。名字先就起得逗,印象里诺亚的故事和丹麦好像该是离得很远似的。

它没有引起我的注意,其中一个原因在于设计师完全名不见经传。在1988年的国际竞赛里中标的时候,Soren Robert Lund还是一个年仅25岁的学生。不知道为什么,那会儿的建筑圈里年轻人特别抢眼,设计华盛顿越战纪念碑的林樱、设计香港山顶俱乐部的哈迪德,都还在妙龄。方舟现代艺术博物馆的建筑面积达9000多平方米,实施所用的造价将近3000万美元,这么大的项目在西方世界里属于珍稀品种,很值得各国大师们的虎狼群轰然而动了,而况它还不是个简单功利的办公楼,竟就这么放心给了个丝毫实践经验也没有的毛孩子,单凭这一条,丹麦就值得人爱。再说,它从竞标到揭幕花了8年的时间,从容经心的态度,也是个真正做事的样子。

盖这博物馆的地界儿不打眼。一般想到博物馆,是一道建筑烩艺术的大菜,托底的盘子总是要挑选个文化气息浓厚的地区,如果是在旧王城里,经常就离宫廷旧址不远。而方舟博物馆所在的Ishoj区在哥本哈根南城边儿,历来算个工业区,是蓝领出没的地带。把个博物馆盖在这里,不知道是要让绅士淑女们衣履光献地远足过来,还是指望着工人们下了班就进博物馆顺道转一转呢?倒是有点儿像苏维埃早期的社会理想了。

虽说人文气息原本不浓,这块地的天生丽质倒是挺可人疼。方舟博物馆紧邻当地的Koge湾,在一片荒凉的起伏山丘中栖身,四周有水面环绕。水边风硬,这里的山丘便不像英格兰的绿茸茸小兽般模样,却是沙砾粗石荒草萋萋杳无柔情的。在港湾外面,小航船的帆影在波光中时或闪现,是左近最有动态的元素。就此,建筑师选取了一个合情合理的灵感出发点,把周围环境的景观特性和尺度特征当作了整个建筑韵味的基调,设计出一个以水平方向延伸为主的房子,而又在造型上暗合着波光帆影的雕塑感。照直说,Lund最初的创意根本就是故意在模仿一艘沉船的模样。西人大概是没有什么不吉利的避讳的。有了这个船形隐喻在先,建筑的形体趋势被拉向了窄长的一溜,倒是方便了展廊的设计和布置。

另一方面,Lund的设计显然还受到了那会儿最时新的解构派的影响,整个建筑的平面看上去像是被撕裂了以后重新随手凑合搭接起来的,四棱八叉,满肚子长牙。它所谓与本地性格、地段精神的契合,完全没有借重于我们惯常想得到的土坯、红砖、木料这些让人感到温情的乡土材料,更不肯用任何习见的优雅符号。当地粗砺景色的诗意被反映在博物馆的质感上,在室内多处都能看到打了显眼大铆钉的镀钢门和嵌板,加上悬空的伶仃钢步桥,配合着粗糙的混凝土,做成了一个抽象简洁的现代形象。看着这个房子,带有一些新新人类的流行音乐那种味道的酷,当真是二十几岁的人才能做得自然的活力,与“现代艺术博物馆”的命名尤其合拍。回思我们身边看得到的公共建筑大项目的状况,不得不称羡远人的文化心态是多么年轻啊。

②艺术轴的尽端,一道红墙突兀地切进来

这个博物馆的主入口位于建筑的西尽端,一高一长的两道墙间。醒目的黑色钢格栅衬在大片白色混凝土的底子上,夺目而出跳地一下子抓住了人的注意,突出了这个并不堂皇也不正襟危坐的入口。门厅室内的两道墙是两道相互靠拢的曲线,分别是借用了画廊和剧院侧厅的隔墙。由这两道墙左右挟着,门厅的不规整可想而知。这“剩余空间”可绝不是做完了主体之后无奈的废物利用:由于建筑师把博物馆看成是个“艺术圣殿”,因此他在设计入口的门厅时,有意借鉴了教堂门廊的空间感觉,让人进门后感受到的是一个逐步收缩变小的厅堂,以便在饱览门外苍茫景致之余,油然静了心,调适到淡定熟悉和亲切的室内气氛中来。

在门厅里,随意地陈设着一块重达36吨、未经雕琢的大理石,巧妙地提醒人想起冰川时代原始的自然力。走进门厅的访客可以有两个去向:或者是到南侧的影剧院部分,或者是走进博物馆的展廊。南侧这个楔形体块里除了影剧院和主门厅以外,还布置了博物馆的专设商店。在北侧,随着建筑主体的走势,Lund把展廊设计成了一整个狭长贯通的空间,这就是他所谓的“艺术轴”,是外观看去充当“船体”的那个部分。

这道“艺术轴”长而弯,是全丹麦最大的展览空间。两侧的墙一直一曲,在直墙一侧的几个洞口外,向北胖出去了三个附加的展厅。博物馆必不可少的仓库和作坊也被藏在这一侧。在北边这些方形的上空,悬挑出了三叶天篷,正是模拟帆影最具象的一笔。这个长长的展览空间一直长到150米之长,屋顶高低不一,最低矮处仅约4米,而最宽绰处宽10米高达12米。由于屋顶和墙面都用了不稳定的形状,这个歪斜的空间有一种留不下待不住人的况味。然而,虽说屋顶既不规则又不一般高,它却是把这个展廊贯穿起来的一个重要元素。屋顶下皮的黑色钢架斜斜由直墙顶垂向新月形弯曲墙面的一侧,恒定跨度的斜钢檩在游移不定的空间里定着心,定着规矩。

③阴暗走廊里明亮的红色那种残酷无情的压迫感,与地面的斑驳水泥质感合成了编外展品一件

在“艺术轴”里,另一个重要的额外元素或许起初并不太引人注意,这就是设在二层标高位置上的步桥。它闲散地贴在曲墙一边,邻近从门厅走进来的洞口。其实深想想就会对一件隐患悚然,这么长的展厅,是不给人退路的啊,一旦进来,半路上再溜掉可就难了。有这步桥的落地点稍微送人多走几步,万一后悔了,还来得及另寻一个去处,而不必傻傻地退回到主门厅里去。这一道钢的步行桥,另一端连接着主门厅里的商店楼上的咖啡厅和餐厅。这里是对人辛苦奔波在高雅气氛里的奖赏,是整个变动凌乱的空间旅程的句点。

既是这么说,退回来的就不大理直气壮了,正经的程序应该是等到从头到尾走完了整个艺术轴,从末端处一道狭窄的走廊穿过,到达餐厅的远端。这一道功能单一的走廊你是不会错过的,因为在整个画廊纯粹黑白灰的现代主义色系中,只有该走廊探进艺术轴的一段裸墙头被涂成了耀眼的红色。这段生猛的颜色是全建筑里外惟一用到彩色的地方,其醒目程度完全超离了餐厅在整体布局上的重要程度,是故意的重点倒置?还是根本不愿意把色彩的层级与空间的层级挂钩,从而公然挑衅某些既定的法则?

在Lund设计的方舟里,主要的收藏目标瞄准了丹麦当代艺术家的重要作品,虽然在此基础上多少扩展了收藏范围,毕竟总是个狭小的格局,和世界一流的博物馆不是一个概念。因此,它的观者应该主要来源于就近的人众,而不是慕名而来的四海游客。为了更适应这一定位,在这9000多平方米的建筑里,只有3500平方米被拿来做了展廊,此外还有一个280座的剧场和一个156座的电影院,会定期上演芭蕾、戏剧、音乐和电影,每年这样的“互动”演出依计划要多至200场次以上。博物馆管理层的理想是在揭幕第一年吸引到19万人次的访客,这数字听起来挺吓人的;可是揭幕之后的前三周里,访客人数就已经上升到了5万人次,倒显得馆方的计划有些儿保守了。不过事情倒也难说呢,多半访客该是冲着这个建筑才来的吧。后来这股子揭幕的新鲜劲儿过去了以后,报纸上也不再帮着数人头,不知道邻居们看熟了这处新房子以后,好奇心得到了满足,这座博物馆本身还会不会有这么热门。