走过巴黎,晃晃悠悠

作者:三联生活周刊(文 / 苌苌)

一张从杂志上撕下来的图片在我的床头贴过好几年,暮色中,人们在埃菲尔铁塔前的喷泉中嬉戏。后来,我都快把这张照片忘了,直到有一天置身于那个场景中才回想起来。

两年前,我决定到法国去,因为很喜欢法国电影,父亲给了我一笔旅费,我先去了一个南部城市叫蒙比利埃,呆了一阵儿,就想到巴黎去了。

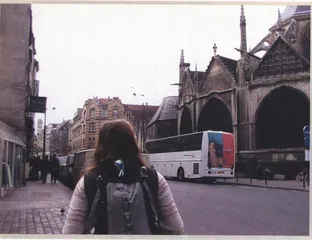

第一次到巴黎是在冬天。我在火车站下面换了地铁,出来时天已经黑了。从夏特莱车站走到公寓大约10分钟,走到一半的时候,我看到了蓬皮杜中心,在夜色中散发着温暖的光,曲折上升的玻璃走廊似乎能通到月亮。我从它旁边经过,很具体地察觉到,巴黎才是我要生活的城市。

我在巴黎安顿下来,租住的是老市区的公寓,就像我们在许多电影里见过的模样:石头盖的,高不过四五层,屋檐下是窗子小小的阁楼。其实这种公寓楼很像四合院,四面楼围住中间的院子,楼里有木质或者石头的盘旋楼梯。很多年轻人喜欢郊区的新式公寓,有充足的市政供暖,而老公寓里没有暖气。

第二天,我睡到中午才醒来,心里只惦记着一件事。我在地铁售票处要了路线图,找到“拉雪兹神父”站,坐3号线过去,出来就看见了拉雪兹神父公墓灰色高大的外墙。墓园建在一座有古树寒鸦的山丘上,里面埋葬着许多名人,像巴尔扎克、肖邦、王尔德、邓肯等,我要看的是“大门乐队”的吉姆·莫里森,他27岁那年死在巴黎。在他的墓前,摆放着海报、香烟、啤酒、玫瑰,燃着蜡烛,一个波兰来的小女孩在轻轻啜泣,那天正好是他的生日。

拿着导览图,从各式各样的墓前走过,大多数石头墓碑因为年代久远,已经开始风化,布满青苔,而黑色大理石做的则永远光鲜。王尔德的墓是一个巨大的花岗岩雕塑,基座上全是女人的口红印。女雕塑家尼基·德·圣菲尔给她逝去的朋友用闪亮的材料做了一只巨大的鹰,红宝石般的眼睛在阳光下闪烁着犀利的光芒。

有一首著名的爵士歌曲《巴黎的四月》,Billie和Ella都唱过,歌颂巴黎的春天:栗子树开花了,桌子摆在树下,没想到春天可以如此之美,令我的心开始歌唱……巴黎的春天是在一夜之间到来的,就如2月底的一天早上,我一出门,立刻感到吹在脸上的微风变得柔和了。一连几个月,天很蓝,云彩很低,站在窗前,可以看见雾状的云彩从对面屋顶的烟囱间飘过。咖啡馆临街的外墙都是木质的折页,这时候,都像屏风一样折回去。白天越来越长,晚上10点以后才开始黑下来。

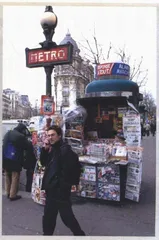

天气好了,我就很少坐地铁。巴黎的地铁线很发达,可是春光那么明媚,要是在地底下就辜负了。我后来才琢磨出来,为什么在巴黎行走是一件很惬意的事情——街道狭窄而所见又充满趣味,不像在北京,横穿一条马路就觉得累了。

我报了索邦大学的法语课程,从位于3区的家走到拉丁区的学校要半个小时。先要经过一条著名的同性恋酒吧街Temple,穿过市政厅的广场,广场上的溜冰场到3月就拆了,到了夏天又变成人造海滩;过桥上西提岛,从圣母院前经过,圣母院左边的河畔总聚集着大麻雀和脏兮兮的鸽子,还有不知道从哪里飞来的海鸥。

我有时特意早出门,从“小桥”上到左岸后,在桥边的莎士比亚书店待一会儿。这个书店只出售英文书籍,《流动的圣节》和《尤利西斯》是镇店之宝,长卖不衰。要是碰见乔治·惠特曼,我就给他问个好,半个世纪以来,他一直是书店的老板,现在快90岁了,有时仍然佝偻着坐在柜台里。

书店旁是一条上坡路,一直通到先贤祠,我上课的教室就在它旁边。中午休息,我到后面盖·吕撒克街的街角买羊乳酪番茄三明治,他们在给客人前用饼铛烙一下,乳酪就半融化了,吃起来拉丝,也很迎合中国人吃热东西的习惯。几步之遥,是卢森堡公园,公园旁边有索邦的一

个女大学生宿舍,据说申请递上去往往要等个一年半载才能入住。它的5楼有一个古色古香的图书馆,坐在窗前,可以看到埃菲尔铁塔。我在图书馆里温习下午的功课,但往往被柜子里的《电影手册》、《文学》等杂志吸引,该去上课了,书包却还没打开。

不上课的时候,我经常在蓬皮杜中心闲逛。图书馆的房顶是裸露的水泥和管道,内部的书架都是开放式的,可以带电脑去,3楼最里头中国书架上的书,都是在国内看不到的。蓬皮杜前的广场是一个石头路面的大斜坡,成了年轻人的据点,有很多国内去的搞艺术的人在那里给人画像。旁边的MK2电影院也被它的气质感染,经常放映艺术电影,相对于蓬皮杜里的影院,更有可看性,比如一连好几个月,每周二的上午都放映《小武》。有一次贾樟柯来巴黎,我约他为一个报纸做专访,在蓬皮杜前等他的时候,看见素面朝天的张曼玉从眼前飘过……

拉雪兹神父公墓因埋葬着许多名人而成为巴黎一个独具特色的景点

我对卢浮宫一直兴趣寥寥,回国前才抽时间去了一趟,在里面走得挺累的。蒙娜丽莎被几个玻璃罩罩着,人们排着队瞻仰,馆员在一边催着,也看不清啥。我前不久才发现逛卢浮宫最理想的方式,就像电影《梦想家》里的3个年轻人那样,用9分半钟绕着几个馆跑一圈,冒着被警察捉的危险,比看到维纳斯的屁股还要刺激。

生活在巴黎和旅游不太一样,去一个地方,往往得有适宜的节目才提得起兴趣。比如为了看布列松的摄影展去国家图书馆,为了高更的画展去卢森堡博物馆,或者为一个宜人的初夏夜晚去蒙马特高地。圣心教堂在晚上看上去有点诡异,但是它的前面,可以俯瞰最美的巴黎夜景。

大铁塔上的探照灯扫射着脚下的这座城市,夜风吹来,带着无与伦比的浪漫气息。

5月下旬课程结束后,我定的MK2的电影卡正好也寄到了。巴黎两个最大的电影院线MK2和UGC都有自己的电影年卡,比较了一下,还是MK2更合适一些,全市的MK2每天有70多部电影上映,以艺术电影居多。它的卡还可以在香榭丽合大街上的高蒙电影院使用,这种豪华影院看大片的效果非常好。

平时能说上话的几个同学,假期一到就散了,我一个人在巴黎,沉浸在电影的世界中,一星期也不见得说几句话,自得其乐。我还有一张游泳卡,在所有的市政游泳池通用,我常去左岸圣日尔曼市场旁的那个游泳池,中午坐公共汽车过去,游完在奥迪翁旁边的MK2看一两场电影,再不紧不慢地走回家,回家主要是因为饿了,经济上不允许下馆子,自己做晚饭,吃完,啃着苹果去家旁边的MK2,还没吃完就到了。法国电影院每周三上新片子,每个电影院不尽相同,根本看不过来,看原版电影比较费神,一天看3部也就到头了。

我在蒙比利埃还有几个也是来自第三世界国家的好朋友,夏天里我回去看望他们,蒙比利埃是大学城,海边都是放了暑假的学生。我常跟着人游出去千儿八百米,爬上救生员的小船歇歇脚。然后回到岸上,看着书睡过去。太阳落山后,回到青年旅馆,晚上和新老朋友坐在市中心广场,聊天喝啤酒,日子很舒服,要不是夏季音乐节,还想再多待一阵儿,可一想到巴黎大概会比小城热闹,就着急回去。

6月21日晚上,我坐下午的火车回到巴黎。一进地铁就感觉到了气氛不一样了,一群群年轻人呼啸着跑来跑去。我放下行李就去圣米歇尔喷泉和朋友汇合。圣米歇尔大街此时改成了步行街,大大小小的乐队在街头演奏音乐,我们朝埃菲尔铁塔走去,铁塔上的彩灯经过更换之后,在这天晚上重新点亮,金色的映照出轮廓,银蓝色的乱闪着点缀。因为路上耽搁的时间太多,我们到的时候,一场盛大的露天音乐会刚刚结束,还有不少人坐在草坪上不愿散去。

从这个周末以后,巴黎就进入了沸腾的夏天。每个周末都有乐子,接下来的周末是同性恋游行,比反战游行好玩多了,几十辆大卡车张灯结彩,高音喇叭放着跳舞音乐,沿途,越来越多的人融入游行的队伍中,跟在花车后面手足舞蹈。然后是环法自行车赛,自行车风驰电掣般从眼前经过,辨不出谁是阿姆斯特朗;法国国庆前夜,巴士底广场搭起台子做露天音乐会,第二天早上,低飞的飞机声音大得像是要掉下来,装甲坦克和全副武装的士兵沿着里沃里大街西行,一直到香榭丽舍大街。.

夏天也是电影的季节,各种名目的电影节中种类繁多,我揣着节目单在城里赶场似得去看电影,超前首映的电影,新浪潮时期的电影,卓别林的老片,阿拉伯的、日本的电影,还有很多华语电影也是重新在法国电影院看的,像《任逍遥》、《春光乍泄》、《青少年哪吒》等等。

很多时候,我去游泳池是因为感到郁闷,潜在游泳池底不想出来,去电影院也是一样,在黑乎乎的电影院,感受人语的刺激。而出了电影院,在阳光下,这座城市就好像一个没有声音的房间,那种身在异乡为异客的感觉总也挥之不去。

在从首都机场回家的路上,看到灰沉沉的天际线,我的眼眶湿润了。回到北京的第二天,一场百年不遇的热浪席卷了巴黎,我没有赶上,因此巴黎的天空得以以最完美的印象在我的记忆中保存。