报道:不良资产处置现实与纳税人买单

作者:三联生活周刊(文 / 谢衡)

近日,中国迄今为止最大规模不良资产国际招标有了结果。中国华融资产管理公司在北京宣布,此次拍卖的资产价值人民币250亿元,其中总值222.2亿元、17个不良资产单元中标,占招标总额的89%。

花旗集团、JP摩根投标团、高盛公司、瑞银华宝、摩根士丹利和国内的奥伊尔投资管理有限责任公司分别夺得了3个资产单元的直接买断权,或在支付相当比例现金的前提下,就14个资产单元与华融谈判设立合作公司对有关资产进行合作处置。华融资产管理公司总裁杨凯生表示,在未来60天内将谈判完毕,未来3年将把这些不良资产处置完。

资产拍卖价格问题

杨凯生说,华融公司对此次交易结果表示满意。他认为此次涉及账面价值近250亿元人民币的国际招标,是华融公司利用市场化运作机制,通过国内外投资者竞争,从而发现和决定不良资产的价格,加快不良资产处置的又一次积极尝试。

而在开标之前,有外电将此次不良资产拍卖称为中国“最糟糕”的坏账拍卖。一些投资者称,这些待售资产中充斥着一些没有任何再售价值的空壳工厂,以及开发成本高昂的地皮,因为地方政府要求投资者支付土地使用权转移费用。有投资者称,某些拍卖资产不会达到或超过每份标的的最低价格。鉴于收回贷款的难度和成本,一些投资者将以低价竞标或根本不投标。

华融这次拍卖的标的被分成了22个资产单元,一些贷款主要集中于经济落后的边远地区。

对市场上种种负面的说法,杨凯生认为实际上是投资者的一种策略,目的是打压华融公司对资产拍卖价格的信心,或者影响其他投资者的决策。“我们对资产有一个清醒的,当然也是客观的估价。在此次交易之前,我们对资产单元中每一笔贷款都做了详细的尽职调查,同时还聘请了中介机构对资产进行了评估和定价分析。”杨凯生对记者说,“投资者认为我们的估价会比他们高也是正常的,站的角度不同,利益不同,判断也就不尽相同。”

“任何一笔买卖都会有心理价位。第一次不良资产国际招标的时候,我们没有明确告诉投资者。但这次我们向买方明确明确了我们有目标价位。如果你能达到,你就可以直接买断。如果你达到了我们谈判的目标价位,我们就可以和你谈判成立合作公司。如果价格达不到,我们也可以随时取消这笔交易。”杨凯生说。

这次拍卖,结果有5个资产单元流标。杨凯生表示,华融从来就没有强调过要把22个资产单元全部卖出去。“如果我们说都必须卖出去,那买方肯定要打压我们的要价。”他说。

据悉,华融公司此次对22个资产单元分别确定了目标价位也就是目标回收率,其中最高的为30.4%,最低为5.7%。但杨凯生拒绝向记者透露具体每个资产包的目标回收率,因为接下来华融将与买方就14个资产单元有关资产的合作处置进行谈判,“在没有签订合同之前,如果我来介绍具体的回收率,那我们公司就太蠢了。”

安永会计师事务所为华融此次交易的财务顾问,按照国际惯例,对此次交易进行了独立评估,并对每个资产单元作出了价值分析。实际上,在开标前,就有银行界人士表示,由于参与竞标的银行多达20家,其中包括华尔街所有大型投资银行,竞争激烈,可能会将竞价推高,超过前几次招标的价格。各竞标银行都想赢得这项中国迄今规模最大的坏账招标业务。

据悉,被投资者直接买断的三个资产单元中,奥伊尔投资管理公司是第一家进入不良资产国际招标市场的国内企业。杨凯生仅向记者透露这是“一家有中央直属特大型企业背景的公司”。但中国石油天然气集团公司对外宣传部的有关人士已经向记者证实,这是该集团下属的一家财务公司,但集团的通讯表上没有奥伊尔投资管理公司的任何联系方式。

记者在查阅了国内资本市场的有关资料后发现,从2002年3月到今年11月,奥伊尔先后参与了中信国安、金融街和中集集团等6家上市公司的增发。动用的申购资金一度高达3.4亿元,最少的也有0.8亿元,最大的持股量超过320万股。可见该公司资金实力之雄厚。

杨凯生认为,制约国内企业进入不良资产国际招标市场的主要因素,就是资金实力和处置不良资产的经验。但他希望今后能有更多有产业背景的国内公司进入这个市场,这样的公司可能比纯金融公司更有利于不良资产的处置。

锁定损失率

虽然华融公司始终没有对外公布这次资产中标的价格,但根据华融确定的最高目标价位为账面金额的30.4%来看,如果投资者能妥善经营,就有可能获得十分可观的利润。加之,在此次不良资产国际招标开始之际,就传出财政部和银监会将出台对于资产管理公司的目标考核管理办法,而其核心内容就是给资产管理公司下达确保的现金回收率,从而锁定不良资产处置的损失率,对四大资产管理公司实行现金回收率和现金费用率“双率”包干。因此,也有说法认为,华融此次国际招标是投资者最后的“暴利晚餐”。

“我要说明的是,财政部锁定的最终损失,是锁定华融公司从中国工商银行手中接收的所有不良资产的损失率。也就是从华融公司1999年成立之时,到未来处置结束时,所有不良资产的损失率,而不是从《办法》颁布以后算起。所以我们目前处置的每一笔不良资产,价格高了还是低了,都会对这个目标的完成有影响。所以不存在这是最后的‘暴利机会’问题。”杨凯生对记者说。

2001年华融首次推出128亿元的不良资产国际招标,最后以摩根士丹利、所罗门美邦、雷曼兄弟、KTH等组成的投标团和高盛分别购得其中账面值为108亿元和19.7亿元人民币的资产包。尽管华融至今未对外披露前次招标的交易结构及相关细节,但有消息称,摩根士丹利的投标团是以6500万美元现金买下了面值108亿元人民币的资产,华融的现金回收率只有5%。而华融方面表示交易采取的是投资者支付相当比例现金前提下的合作处置分成,只有等处置完之后华融才可能有较准确的最终回收率。对于该次交易价格,摩根士丹利北京首席代表赵竞曾对记者说:“闭着眼睛谁都可以说价格应该是多少,但最后价格是通过市场竞标得到的。我们是最后的中标者,那就应该能说明没有人愿意出比我们更高的价格了。”

有分析人士指出,投资者肯定希望获得利润,实际上价格的高低应该与实际价值去衡量,不要以为10%、20%就是卖便宜了,每个资产包的情况有所不同。只能讲投资者以一种合理的价格购得了一笔资产,通过处置是有利润的,但利润和风险是伴生的。

“有数量众多的投资者参与进来,价格由竞争来发现也由竞争来决定的,这不是人为决定的,这种招标方式有利于实现资产回收价值的最大化。”杨凯生说。

杨凯生表示,锁定不良资产处置的最终损失率,有利于加强资产管理公司的责任感和使命感,也会促使资产管理公司加快处置资产的进度。但他认为应该明确的是,不良资产的损失不是资产管理公司处置而造成的损失,作为银行的坏账,它的损失已经存在了。杨凯生认为,当初银行不良资产的剥离本身就存在缺陷。他说,当初不良资产按照账面数字剥离,这让资产管理公司背负起了无形的道义上的压力。不能认为账面数字的完整就是资产不流失,不能寄希望于一个亿的不良资产,处置之后还能变成一个亿。

“如果给我们更灵活的机制,给我们更充分的手段,我们的不良资产回收率会更好。”杨凯生说,“举个简单的例子,一辆汽车由于放得时间长了,没电了,拍卖的时候,一插钥匙汽车不动,结果只卖5000元。实际上谁都知道只要花800元换个电瓶,这辆车可能就卖3万元。但是资产管理公司就是不能花800元换个电瓶,因为这是再投资,这是违规的。不能再投资,是因为认为再投资有可能制造新的风险,资产管理公司的责任就是要把不良资产卖出去。这种状况下,资产管理公司的回收率究竟应该怎么衡量?”

据悉,在将要出台的对资产管理公司实行目标考核的管理办法中,对信达和华融的现金回收率要求比较高,而东方和长城现金回收率相对较低。对四大公司的现金费用率限定在低于前4年的平均数的水平上。在这份管理办法中,四大资产管理公司在完成核定的回收率之后,对超收部分资产将按照“国家得大头,资产公司得小头”的原则按比例分成。

此外,办法还将进一步推进资产管理公司业务的市场化。对资产管理公司一直向往的投资权,会有适度放开,并允许资产管理公司开展商业性委托资产处置业务;允许资产管理公司利用自有资金商业化收购不良资产;同时,允许资产管理公司使用资本金进行国债投资等。

花旗银行不久前夺标中国银行招标出售的一笔总额为18亿美元的海外不良资产,近期花旗银行又与长城资产管理公司进行谈判,准备收购其价值5亿美元的坏账

四大资产管理公司

1999年,为了降低国有商业银行的不良资产,分别成立了信达、华融、东方、长城四大资产管理公司,以账面价格收购了建、工、中、农四大银行的近1.4万亿元不良资产,其中包括601户国有企业4050亿元的债转股。收购资金来源于三个渠道:其一,国家财政对四家资产管理公司拨付了400亿元资本金;其二,人民银行提供了5700亿元的再贷款;其三,四大资产管理公司向对应的四大行发行了8200亿元的金融债券。

不良资产与国家财政、纳税人利益

“我们希望处置不良资产的市场能够更加活跃,我们也将加快处置的进度。不良资产的价值会随着时间的推延而加速贬损,如果最后处置不完,就要成为财政损失。而财政损失会变成每一个纳税人的损失。”杨凯生对记者说。

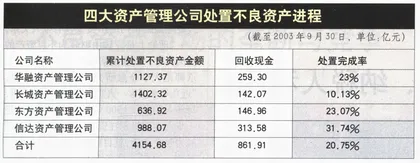

根据银监会公开资料,截至2003年9月末,四大资产管理公司除债转股外,累计处置不良资产4808.2亿元,回收现金861.6亿元,现金回收率17.4%。从此数据我们可以看到,三年时间过去,四大资产管理公司尚余约1万亿元不良资产待处置。而财政部拟要求四大资产管理公司在2006年底之前实现“清仓”。此外,根据银监会的最新统计数据,四大国有银行体系内当年未剥离的不良资产加上新增加的不良资产,目前又已达到2万亿元的高额。

实际上,在四大资产管理公司成立之初,财政部副部长楼继伟就表示,估计剥离给资产管理公司的近1.4万亿的不良资产中的一多半收不回来,最终的损失要由财政负担。处置银行不良资产到底需要动用多少公共资源,成为财政主要的压力之一。

世界银行中国代表处专家张春霖指出,除了国家财政,没有人能够承担不良资产的损失。他认为,资产管理公司和国有商业银行的所有者权益都属于国家财政,无论哪个发生损失,都是财政的损失。不良资产中包含的净损失终究是国家财政的隐性赤字,需要财政来弥补。

投资者的收购和处置,有利润同时也存在风险

据张春霖介绍,原来计划是等将来资产管理公司使命结束时,再由国家财政报国务院统筹解决。从现在情况看,“将来”还很遥远,而且有很大不确定性。他认为更好的办法是现在就由财政开始弥补这个漏洞,把未来的大“痛”变成现在的小“痛”。具体办法是将资产管理公司一年中处置不良资产所落实的损失直接进入下一年的财政预算进行处理,不要再等将来。这样做的直接后果是财政部现在就开始承受银行不良贷款的损失。与此配套,财政部对资产管理公司的控制权要大大加强,以便把财政预算的筹资压力转化成为资产管理公司追求清偿率最大化的动力。

实际上,以世界各国处置不良资产的经验,一旦银行出现了不良资产,社会就必须拿出相应的资金予以弥补。举凡资产出售、债务重组、银行再资本化和建立资产管理公司等等,无非只是开辟了多种渠道和挖掘出多方面的资金来处理银行不良资产,其自身并不能“创造”任何新的资金来吸收银行不良资产。而且在全部“处置”过程结束时,一部分“净”损失无可避免,只能由政府用公共资金来弥补。此外,国外的实践还证明,处理金融机构不良债权的主要财源来自政府债券,这是作为特殊时期的一项应急举措,也是政府迫不得已的一种选择。因此,对金融机构不良债权的处理,无论采取何种方式,最终都将通过不同的渠道增加政府的财政负担。有关研究资料表明,美国1989~1991年财政赤字的增长和日本政府1999年度加大赤字国债的发行,都与其处理金融机构的不良债权有很大关系。

“理论上是应该由财政为不良资产的损失买单,但在现实操作上有难度。”北京师范大学金融研究中心主任钟伟说,“近几年来国家一直实行积极的财政政策,每年大约发行1500亿国债。如果财政进一步向金融机构注资,对财政本身的负债能力是个考验。就目前每年财政增收的情况看,也似乎没有给不良资产买单的能力。目前每年财政增收也不过2000多亿。我们知道2003年银行贷款增加了上万亿,这其中哪怕只有10%成为不良资产,都不是一个小数目。”

因此,在处理不良资产的过程中,必须充分估计资产损失的程度以及政府(在一定时期中)可能拿出的资源规模。由于在一定时期内政府资源是有限的,所以,处理不良资产的过程及其时间长短,必须根据政府财政的承受能力来确定。“除非未来财政支出有某种重大改变,否则不良资产的处置将一直这么‘不温不火’地进行下去。”钟伟说。

“如果资产管理公司或国有商业银行的资本金出现了缺口,那必须由财政买单,财政也有向上转嫁的可能和渠道。转嫁的渠道有两个,一是由其他国民财富承担,比如存量国有资产、森林、矿藏、土地等国家资源;另一个就是多发货币。而这两个渠道实际上都是在耗用国家可持续发展的资源和能力。”钟伟说,“所以不良资产处置最后不是一个财政买单的问题,是国民整体要为此付出多大代价的问题。”

但钟伟指出,目前还不存在明显的不良资产处置占用财政支出的情况。财政已经为处置不良资产付出的主要有两部分:一块是四大资产管理公司成立时的资本金,一共400亿人民币;另一块就是发行特种国债2700亿人民币,以补充四大国有商业银行的资本金。到目前为止,这两块都没有构成直接的财政支出。

中国财政部部长金人庆在2003年国家财政工作会议召开之后对外界表示:“目前,中国的财政情况是正常的、良好的。中国有一定的赤字,但随着经济不断发展,财政税收不断增长,加上原先的固定资产,中国能化解和处理好这些不良资产。”

杨凯生(右)

不良资产市场的垄断与竞争——专访中国华融资产管理公司总裁杨凯生

三联生活周刊:华融4年来累计处理不良资产进度如何?财政部拟要求资产管理公司在未来三年内处置完所有不良资产,您是否有信心完成这个任务?

杨凯生:我们所接收的4000亿元不良资产中,近900亿元是债转股资产。如果把实施债转股也看作一种特殊处理手段,我们已处置的不良资产比例已高达52.5%,因为债转股工作已经基本完成了。仅就债权资产而言,我们已处理的债权达37.6%。如果把4000多亿元收购资产当作分母,同时把债转股金额从分子中剔除,则处置率是29.8%。我们处置这些资产也就用了3年或者3年多一点的时间。现在我们的经验更丰富了,处置的手段比过去更多样化,再用三年时间把剩余的资产处置完并不是做不到的事情。我们希望有关主管部门能出台相应的配套政策和措施,要赋予资产管理公司更多的商业化、市场化的运作手段和方法。

三联生活周刊:央行行长周小川表示,将对国有商业银行进行二次解困。在您看来,国有商业银行现有的不良资产是否有可能二次剥离给四大资产管理公司?

杨凯生:这个问题现在说好像不太合适。如果再次收购金融机构的不良资产,应该通过市场化的方式,按照市场公允价格进行收购,而非账面价格。所谓市场公允价格,就是由投资者在竞争中形成,而非人为定价。银行不良资产第一次剥离的不足主要在于当时是按照账面值等价剥离的,账面值等价剥离带来的主要问题还不是像有些人说的一下子免了银行的责任,容易产生道德风险。真正的弊端在于难以锁定最终损失,这使得有关部门不能及早地安排损失的弥补方法。

同时,由于难以锁定最终损失,使得对不良资产处置的最终效果评判、考核也发生了困难。今后处置银行的不良贷款必须按照市场定价剥离不良贷款,这样做的好处是:银行可以立即收回部分现金,有效地提高赢利能力;充分发挥了市场的不良资产价格的发现功能和决定功能,防止了在剥离过程中的任何道德风险。由于锁定了损失,可以有效减轻财政部门的后顾之忧,在必要时候财政部门可以出来说话,承诺这些最终损失的处置办法。

三联生活周刊:但是我们看到现在四大国有商业银行对不良资产的处置都是直接寻求和国际投资者的合作,而没有通过资产管理公司进行处置,未来是否会出现你们和其他投资者竞争银行的不良贷款处置权的情况?

杨凯生:我相信这是中国不良资产市场日趋活跃的一种表现。通过多种渠道处置不良资产是必须的。我希望商业银行和外资的合作能够取得成功。按照现行的财务制度规定,银行有权自行处置以物抵债的资产,这种处置行为与资产管理公司的资产处置行为并不直接形成什么竞争。因为资产管理公司手中的资产主要是债权和股权,抵押品不是主要的。未来是不是会修改相关会计制度,目前还不清楚。

今后随着市场的发展,很可能出现资产管理公司和其他投资者一同竞争购买某商业银行不良资产的情况。不良资产市场是开放的,而不是排他性的,无论是华融还是其他资产管理公司都不可能垄断这个市场。

三联生活周刊:为什么四大资产管理公司处置不良资产时间都过半了,财政才要求锁定最终损失率?

杨凯生:四大国有商业银行剥离不良资产,是在亚洲金融风波刚刚发生不久以后。亚洲国家的教训,引起了我国政府对银行部门不良贷款的高度重视,借鉴国际通行做法,成立了资产管理公司。但我国和其他国家不太一样,中国的银行是国有独资银行,资产管理公司也是国有独资资产管理公司,所以以什么样的价格剥离不良贷款,只不过是损失体现在这一方或者那一方的问题,而国外私人银行的不良资产是不可能等价转移给资产管理公司的。我们都是国有的,政府完全有权决定不良资产的损失体现在哪一方,怎么选择完全取决于怎么操作方便。当时如果对不良贷款进行评估,一是没有定价经验;二是过程会很长,最终就将造成无法剥离。所以只能是等价剥离。这是历史原因。

今天我们承认这么做有它的弊端。比如说,等价剥离没能把不良资产的损失及时体现出来,使有关部门难以早作准备预先安排,不知道最终到底会损失多少。另外,对资产处置结果评判的考核,也非常困难。资产管理公司承担了很多道义上的压力。致使外界认为,这些损失都是资产管理公司造成的。

不良资产处置,应该按照市场化机制运营。核定确保的回收率,锁定最终损失率后,多收回来了就是资产管理公司的利润,少收回来了就是公司的亏损。这样的运作就比较正常了。

三联生活周刊:华融目前处理不良资产有哪几种方式?每种方式的回收率有多高?

杨凯生:处理不良资产方式很多,例如债务重组、协议转让、资产拍卖、招标、破产清算、债权转股权、以物抵债等等。至于回收率,主要取决于资产的“质量”和我们工作的力度,与处置方式并无多少直接联系。到目前,我们的资产回收率约为30%,现金回收率约为22%。