不能要求大家读现代派

作者:苗炜(文 / 苗炜)

海明威

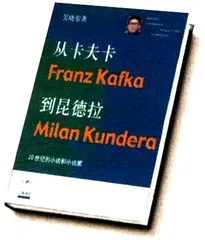

《从卡夫卡到昆德拉》(三联书店2003年8月第一版),是北京大学中文系吴晓东教授在校园中所开选修课的讲稿,这门课完整的题目是“20世纪外国现代主义小说选讲”,选择了9位小说家的9部作品作较为详细的讲解。这9部作品是卡夫卡的《城堡》、普鲁斯特的《追忆似水年华》、乔伊斯的《尤利西斯》、海明威的《白象似的群山》、福克纳《喧哗与骚动》、博尔赫斯的《交叉小径的花园》、罗伯·格里耶的《嫉妒》、马尔克斯的《百年孤独》、昆德拉的《生命中不能承受之轻》。

吴晓东教授在这本书后记中说:“想要了解20世纪人类的生存世界,认识20世纪人类的心灵境况,读20世纪的现代主义文学是最为可行的途径。”在此书封面上,写着这样的话——阅读不再是一种消遣和享受;阅读已成为严肃的甚至痛苦的仪式。事实上,把这句话颠倒过来可能更符合实际,现在的阅读不再严肃痛苦,只是消遣。

记者:现在谁还读那些晦涩难懂的现代派小说呢?读不读有什么关系呢?

吴晓东:是,不读这些小说没什么,人们没有这些东西也能活,但全社会的人如果都不读经典作品,精神就会没有着落。上世纪80年代,文学承担着思想启蒙的作用,今天我们不可能要求大家都看文学。

我上大学的时候是1984年,正是现代派文学影响中国的时候,不过阅读者还是集中在高校中,学校里形成一种风气,甚至是阅读歧视,大家不看19世纪那些作家——像托尔斯泰、巴尔扎克这些人的作品。正是在阅读20世纪现代主义作品的过程中,我们的文学观念被改变了。不过当时的阅读也只是局限在学院、作家群体和文学青年之中。

记者:那时候中文系的学生好像比外语系的学生更爱看外国小说?

吴晓东:是这样。中文系的学生借助译文可以无所不看,而外语系的学生要先过语言关。中文系的学生更愿意去思考文学的本质,这里面也包含着对本国文学的不满意——不管是对20世纪的现代文学还是当代文学。但这种阅读风气在90年代以后就逐渐减弱了,这主要因为在80年代中后期,对现代主义文学的译介达到高峰,先锋文学后来慢慢变得常规,它们已经在那里,就成为常规化的东西,就像中国作家余华、苏童,他们也曾经是先锋的,但他们的作品在被改编成电影后,就更显得常规化了,大家都知道你,但并不意味着大家都看懂了。现代主义文学不再成为阅读热点,另一个原因可能是读不懂,文学也是需要教育的,晦涩难懂的东西让人对它们疏远。我这本《从卡夫卡到昆德拉》希望能起到一点普及作用,原来在北大里讲课,可能只有一两百人听到,现在则有成千上万的人看到。

记者:为什么您要强调阅读是严肃和痛苦的?

吴晓东:20世纪现代主义派文学,对人类的生存困境、对人们的焦虑和梦想做出了描述,在形式的探索性、可能性方面也做了贡献。我至今还记得我阅读《百年孤独》等作品的时候感到的激动,伟大作品是有底蕴的,背后是沉重的东西。现代主义不是只有语言只有形式,但如果不在形式上做出解释,我们读起来就会隔,就会对那种精神层面的东西有隔阂。

90年代的阅读潮流是时尚的、小资的,更注重娱乐性。严肃的阅读已经少见了。我觉得,阅读应该是痛苦的,如同卡夫卡所说,真正的阅读是劈开心中冰山的利斧,但是现在,关乎我们精神的阅读越来越少。

记者:昆德拉的作品不是很流行吗?是什么因素使他那样畅销呢?

吴晓东:昆德拉在中国的走红并不只是纯文学的原因,他的小说中包括流亡的主题、反抗的主题,将诗学、政治与性融合在一起。许多人在他的小说中看到的是意识形态问题。他的小说开始流行是在上个世纪80年代末,我想其中包含了很多因素。比如,小说主人公托马斯的生活形态也是很吸引人的,他是个精神偶像,包含了今日小资萌芽的一些东西。

记者:你好像很喜欢用小资这个词?

吴晓东:我觉得小资在90年代占主导形态,小资与商品时代是最适应的,他们有文化品位,是大众文化和消费文化的主力,他们的阅读讲究格调,有趣味,有内涵。他们喜欢的作家,像杜拉和塞林格,更容易被读懂,但在我看来还不算是一流作家。还有村上春树,他的作品和后现代的潮流很吻合。

记者:除了这本书里提到的9位作家,还有哪些人是你认为很重要的?

吴晓东:我很喜欢帕斯捷尔纳克的《日瓦格医生》,那种苏联视野、那种俄罗斯的文化精神都值得好好研究,故事性也强。此外还有毛姆、托马斯·曼和川端康成等等,之所以选择现在书中的9位作家,很大的原因是他们的小说不好懂,我要介绍那些读起来困难的。

记者:如果让你向一个公司白领推荐三本现代主义小说,你会选哪三本?

吴晓东:一本是卡尔维诺的《我们的祖先》,好看,故事性强;一本是《生命中不能承受之轻》,一本是《日瓦格医生》。