《哥本哈根》的罗生门

作者:三联生活周刊(文 / 施武)

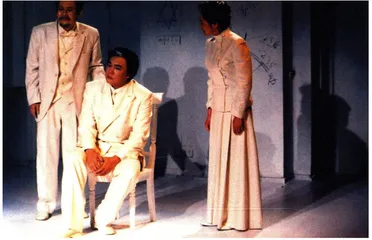

在人艺小剧场演出的《哥本哈根》剧照

关于海森堡,人们只记住两件事,一是测不准原理,二是1941年在哥本哈根与波尔的会面。前者使他被记忆为一位伟大的物理学家,后者成了一个历史之谜:海森堡和波尔在那次会面中到底说了些什么?

1941年,海森堡来到哥本哈根,访问他当年的导师波尔,他们不仅是师生,而且是共同创立量子理论的合作者。会面之时,他们各自的国家是战争中敌对的双方,波尔则是被占领国的一个被监视的敏感人物,不仅因为他是犹太人,还有可能被拉入到同盟国的原子能研究中。海森堡也同样受监视,虽然他在德国被委以原子能研究的重任,但他也是犹太人。所以,为了躲避监听他们这次谈话是在散步中进行的,谈话之后他们的交情完了,而后是海森堡在德国继续核研究,波尔逃到美国后参加了美国制造原子弹的“曼哈顿计划”。

之所以这次会面被认为是一个历史之谜,一是因为他们两个人后来的工作都跟战争的最后结局有重大关系,那就是原子弹的制造。美国制造了原子弹,波尔参加了研制。德国没有及时造出,与海森堡是怎样的关系,是他的计算失误,还是他在良心制约下故意拖延,但无论如何他参与并主持了德国的原子弹计划。

战后海森堡一直在不断地向情报局的官员、向波尔、向记者、向历史学家、向各种询问解释这次会面的内容,然而却越解释越费解,越解释越像个谜,越像个谜人们就越要他来解释。最后连他自己似乎也不真的知道他到底是为了什么去找波尔,以及他到底跟波尔说了些什么,甚至他到底想跟波尔说什么。这个解释的怪圈从战后一直纠缠着海森堡直到他去世,持续了30年。而波尔到底跟他说了什么,波尔听到了什么,波尔自己也不能自圆其说了。这样一个多重结构的《罗生门》终于成了个谜。

英国剧作家迈克·弗雷恩以个事件为蓝本所作的《哥本哈根》一剧在伦敦和纽约公演后,好评如潮,紧接着就获得了外百老汇戏剧评论家最佳戏剧奖、英国奥立弗最佳戏剧奖、2000年获英国托尼最佳戏剧奖等一系列奖项。近日,国家话剧院在北京人艺小剧场演出了《哥本哈根》。

戏一开场,海森堡、波尔和旁观了这次会面的波尔夫人,都已经是死后的天堂之人,他们在那里仍然放不下这件事,好像生前的解释绕成怪圈之后,这件事对于当事的两位思维缜密之人,也成了个谜。

海森堡问了“有良知的科学家是否可以制造原子弹?”这个问题是想让波尔给他回答和指导?或者是有意透露德国正在进行原子弹研究,还是打探盟军的相关情况?是想暗示自己正在设法拖延计划,还是想让波尔阻止盟军的研究?是想暗示波尔他们可以共同拖延原子弹的研制,不让它在世界上出现,这样既不违背自己的良心,又让自己的祖国免遭灾难?

导演似乎把戏剧展开重点放在了解谜或科学家的良知和困惑上,难怪在演出之后,一些议论围绕着科学与道德的关系,或为海森堡翻案之类的科普问题上,当然最后的结果如同在他们生前那样,还是没有揭开谜底。

如果你能不注意三位演员的表演,只跟随剧作的进展,尤其是戏后来看剧本,所以为“谜”的原因是因为哥本哈根会面的本质就在其不确定性,由此展示了在这个亲爱而耻辱的世界上人的不确定性。它让三个主人公在没有任何俗世利害的干扰下重新复原当时的情景,因为离开利害现场,他们可以在解释上再加旁白和说明,把含混犹豫的猜测都充分坦白。但问题并没有因此而变得清晰,每一种重新复原都开发出新的变量、新的情绪、新的内容,甚至海森堡来到哥本哈根的心情都不确定,他是带着传递噩耗的人的那种荒诞而可怕的自豪感而来?是犹豫的担心?或是来炫耀的?他为什么主持着德国核反应堆的研究?他为什么承诺他能造原子弹?他为什么又向纳粹夸大了制造的难度?是因为他如果放手,会有人接手迅速造出?还是计算失误?又或是害怕做不出来而名声受损?是什么促使双方都想制造原子弹,是恐惧?海森堡以剧中人的角度提出,人们会认为弱小的民族或不正义一方的人民不那么热爱自己的祖国,为什么?

由此这个戏的开放解构一层层展示,像一个原子裂变的模样。每次裂变的结果都归于沉默,因为每个人都是自己观察世界的盲点。但是,故事在裂变,演员却用很明确的“困惑”、“良知”等很确切的情绪来封闭它,于是这么一个展示不确定性的开放故事,被那种注定要说出定论的声调讲出,看起来就有点让人无所适从,甚至难受。