解释库哈斯:男性般的、有点嚣张

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

定义库哈斯及其央视新楼

◎库哈斯的设计,就是现今中国的缩影:大胆、创新、不怕,甚至有点嚣张。 严迅奇

◎库哈斯的提案似乎可以用下述的词汇来表述:西方式的、男性般的、雕塑感的、象征性的、震撼力的地标。 吴耀东

◎体现了当今世界建筑思潮中一种新认识,它跟20世纪现代主义以功能和理性为基础的设计思想指导下的设计有别,这是由于这个方案超越了现代主义的范式(paradigm),是一种新的探索创造。 刘开济

◎在新城区里一个恰如其分的、有创意的方案,是“凤立鹤群”。 张锦秋

◎体量巨大、造型奇特、极具震撼力和挑战性。 柯焕章

严迅奇:感性的建筑

国家大剧院等一系列重大事件的发生,使北京成为建筑界关注的焦点

库哈斯的作品,简单地看,最直接的印象是:大,有震撼力,以雕塑造型为主,不是理性建筑,是感性的建筑。他不是从功能的合理性、结构的经济性方面考虑的,他的目的追求视觉上的震撼性。

这也是我不把它排第一位的原因?他太以外形来引起注意了,除了外形之外,能够讨论的内容似乎不多。这也意味着它的内涵不够。不过,这个印象在他做设计阐述后,有了改变。第一,他的两件建筑,从不同角度看,有不同的造型,显然这不同的造型,把趣味提升了起来;第二,他的设计不仅是一个外形,也不单以视觉取胜,他在结构与外形关系上有很密切的联系,在结构上也有他的逻辑。

如果说事先对这一建筑有所想象的话,那么我的意见是,这个建筑无论如何,应当有媒体形象。也就是说,要有跟公众沟通的意识在里面。但客观看,所有的竞标作品,都没有太强的沟通意念。以库哈斯的方案来分析,其实它可以是央视,也可以是图书馆,还可以是其他什么建筑物,因为它没有与电视这个特征发生密切的关系。

库哈斯说中国现在就需要这样的建筑,也对也不对。对的方面是,在北京,一般的看法是建筑都比较保守,水平一般,在这时候有这样的建筑,有启发性,能够对建筑观念带来冲击。但是未必正确的在于,北京从国家大剧院开始,已经出现这种对观念带来冲击的作品了,因此,库哈斯的作品不是惟一的。更重要的是,这样的建筑未来做得好不好,是关键。示范的效果,不能只是图纸上体现的。

我也注意到有关注库哈斯建筑的结构问题的,现在讨论他的结构是否有问题,为时过早,我相信他和合作者能够找到答案。更重要的问题在于,它对城市的环境有没有贡献,能不能给一般人带来享受?能不能对个人的感觉给予适度的关心?它与北京CBD的关系,可不可以不局限于视觉构图方面,而是能提升空间及公共领域方面的互动,以使完成的建筑是活的有机体,而不是静止的陈列品。

吴耀东:英雄般的单体建筑

中央电视台有多大?55万平方米,不是一幢房子的问题,差不多是一座立体城市了。人民大会堂大吧,也才17万平方米。这样大的规模,也只有中国能建这样的房子。大,同时表明它的复杂性,非常复杂。

库哈斯的建筑理念之一,是他认为过去的建筑规模没有现在这么庞大,所以现在的城市不可以用过去的概念来讨论。这相当于蚂蚁与大象的分别,库哈斯要做的就是还原大象。同时,库哈斯试图改变的是超高层建筑的传统结构形态。他的建筑本身形象是跃动性、不稳定的空间形态,需要结构技术来真正实现其稳定性。

对库哈斯雕塑式的建筑,不同人有不同的联想,但一般倾向是我们喜欢用具像来形容建筑,这固然便于传播,但同时却使复杂问题简单化。对于媒体与公众,更关心的是建筑的形象问题,而对于建筑师而言,更关注的是这幢建筑能否成为真正的生命体。在我看来,我们现在可以称其为英雄般的单体建筑,但方案确定,真正的工作才刚刚开始,未来的努力是使梦想变成现实,这个过程是最重要的。

刘开济:重组环境

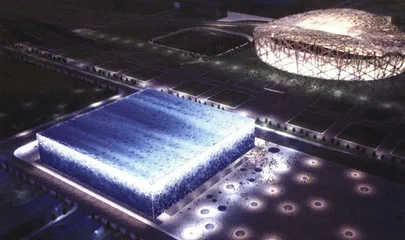

“水立方”与“鸟笼”:国家游泳中心与奥运主体育场

库哈斯是在分析与理解使用功能的基础上把新闻制作、节目制作、节目播放综合业务和行政功能等电视制作相互衔接空间在水平和垂直方面联系起来,他们串起来成为一个环形。我不同意有人说是两个Z,其实是一个环,是一个LOOP,只是下面的部分埋在了地下。环形的优点是,电视技术日新月异,我们只说数码化一项,数码化一下子就会使很多东西都发生改变,这个环形比较灵活,优于老的那些按任务书的四部分的操作。一旦有新的变化发生,后者没有可变性的优点。我开始没有把库哈斯的作品排在第一位,后来对他的作品印象愈来愈好,这是一个雕塑性的建筑,简洁突出,而且电视剧场等更加向群众开放的项目与前一个形成两个巨大的雕塑。将来其他的地方再有钱,也不可能建成这个样子。因为它周围多是公司,公司做一个塔楼是最合适的,所以说我更了解这个作品了。它的功能很好,结构实际也非常好,是很自然地形成的两栋雕塑,顺理成章。这个作品的特殊性是解决了一个长远的功能问题。从现在再回顾起来,我还是有点保守,库哈斯的方案我是有顾虑的,我觉得大众并不一定会接受。

每个设计人都有自己的想法,我认为库哈斯的作品是以自身的强烈形象,既与环境对比,又重组环境。比如在CBD,众多公司众多建筑,可能会比较乱,有了库哈斯这个作品,又创造了一个新的场所,把环境重新组织起来。我们现在都很重视“场所”的概念,就是要有一个特定的地方。比如说巴黎的那个新凯旋门,其实拉·德方斯那个地方有点像北京的CBD,也是因为它的出现进行了环境重组。

我们建筑专业分为两类人,一类是评论家,一类是建筑师。评论家一般不做工程,而国际上建筑师从来不评论别人的建筑作品,在同行间这是比较忌讳的,有一个职业道德在里面。在我国没有这种严格区分,但是我是建筑师,我不想去说别人的作品,我认为一个个作品从方案到构思到实施到完成,有很大的变化,我估计库哈斯现在做的可能已经有很大的改变了。这些作品通过使用才能证明其优劣,有些要通过历史来鉴定。其实悉尼歌剧院建成时也有一大堆意见,贝聿铭设计的罗浮宫的金字塔当时让专业人员骂得没有办法,贝聿铭当时带了一个女翻译,那个翻译翻着翻着就哭起来了,因为他们骂得实在太厉害了,现在美术馆入口的玻璃金字塔已经成为巴黎最具标志性的建筑物。艾菲尔铁塔也是这样,我记得有一位法国文坛大师当时坐着一定要背冲着它,因为它太丑了,所以我个人不想妄加评论。

张锦秋:石头与雕塑

我很坚决,我从头到尾就是那三个方案,库哈斯的、日本的和上海的。库哈斯的门是我的首推方案,他的创意确实很高,有雕塑感,我记得雕塑大师摩尔的一个作品也是“门”,那是一个很拙的造型,看了库哈斯的设计我就马上联想到了它。库哈斯的作品很有空间感,会造成空间层次。自己是近景把别人作为远景。

在高楼混凝土的森林中,有一个特殊的库哈斯这样的建筑,我想中国人会欣赏抽象艺术的,我只是担心造价会高一些。

当时我就对这个作品提出的疑问,主要问题是在结构上建造费用会比较高,看起来头重脚轻,肯定要做很多处理,是会有一些措施来满足其本身的抗震等方面的需要,但是要花代价,代价要高多少我也不清楚。当时库哈斯请了国际上很有名的结构大师回答我的问题,说这两条腿下面没有断开,而是一个圈,是连起来的,我当时说,建筑单位一定要进一步落实,我们是不是准备承担这多出来的费用。后来我们在做奥运会的游泳馆评审时,库哈斯以评委的身份参加,他还说,在中央电视台那个方案评选时,你当时的提问提得真是很严厉,我都很难回答。

柯焕章:造型就是造型

从建筑的角度我不赞成非要说建筑物像什么,有人说库哈斯的作品像把CCTV几个字母拼起来。其实造型就是造型,有的建筑师喜欢做具象性的东西,有的不喜欢。我评选过很多方案,评委作为专家的选择,但也会考虑领导、百姓能不能接受?我当时倾向相当一部分人会接受,从国家大剧院的设计上已经看出这个倾向,我觉得国家大剧院都能接受,这个也不成问题。而且北京的建筑物,包括许多专业人士和非专业人士都说,北京不如上海的建筑丰富有特点,北京的太平淡,尤其在CBD我也希望中央电视台的这个新建筑会打破一下这个局面。

当时在评审时我是比较担心的,猛一看结构上复杂有一些不合理性,用钢量肯定要增加,造价会随之提高,现在看来在技术上肯定能解决。这是个巨型建筑,巴黎的新凯旋门看起来已经相当大了,但这个几乎还是可以把它装进去!还有一个问题是这个建筑把本来规划的城市道路作为自己内部的道路了,但这主要不是设计师的问题。