生活圆桌(227)

作者:三联生活周刊(文 / 石头 曹亮 杨不过 色拉 符郁 贺子 陈谦 包包)

看那些幸福的日子

石头 图 谢峰

我找着一个软件,名叫“人体生物周期速查工具”。各用一条曲线,来显示你某天的智力、体力和情绪状态。1月12日,我的三个指数都在平均线下边很远。就是说今天我又笨,又郁闷,又不健康。如果你输入两个人的生辰,它就能算出来,某一个时间段中,究竟在哪些天里,两人能同时达到幸福的高潮。

我就输入了亲爱的和我的生日。软件默认的时间段是从当天(2003年1月12日)到2050年12月31日。软件说:哈,找到556个幸福日子!下边就列出很多日期来:有今年“5·19”,有明年我的生日,有“9·11”的12周年纪念日,有2050年圣诞节……500多个日子,长长久久地排列下去。一生的幸福,烁烁闪光的日子!在这些日子里,亲爱的和我将一个比一个聪明盖世、力拔山,满脸幸福,春暖花开。

从今天到2050年12月31日,零头抹去,径算48年整。48年,556个幸福日子,平均每年11.58个,平均每月0.96个,平均每31.52天轮一个。看起来生活还不是那么无望呵?可是以后的事情谁知道,往回算,发现最近一个幸福日子是1月4日。且追忆一下那天的幸福,那天礼拜六。早晨起来,发现马桶有些堵,多多地冲了几次水,越堵越厉害,根本不通了。但是亲爱的感觉要行动,大衣围巾帽子手套,亲爱的和我出去步行。离家不远,有个麦当劳,顶好的公厕。寒风凛冽,来到麦当劳。发现它分上下两层,厕所当然在上层,但是楼梯口立个牌子说上层现在不开张。亲爱的和我开始遛马路,围着家四面探看,顺便在各个店里进进出出,终于找到一家仁义的超市。

下午,快打电话,找人修马桶。折腾到天黑,终于好了。《新约·路加福音》15章,一个坏儿子,败尽家财以后,忽然浪子回头。父亲不但不怪罪他,反而烹羊宰牛且为乐。家里的好儿子很生气,对父亲说:我服侍你这多年,从来没有违背过你的命令,你并没有给我一只山羊羔,叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞尽了你的产业,他一来了,你倒为他宰了肥牛犊。父亲对他说:儿阿!你常和我同在,我一切所有的都是你的;只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的,所以我们理当欢喜快乐。亲爱的和我虽然不是基督徒,但是事同此理,人同此心,面对焕然一新的马桶,露出欣慰的笑容。平均31.52天一次的幸福日子,就这么过去了。根据曲线,下一次幸福还要等好几个月。

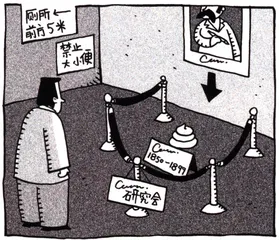

清史教育

曹亮

前些日子,朋友送我一张故宫的门票,说是可以看全馆的,但只在2002年内有效,这意味着我得在寒风呼号之中去接受中国文化遗产的熏陶,不能等到春暖花开了。于是我穿上羽绒服,拎着一罐永和豆浆和一条大面包几块巧克力,站在白雪皑皑的大殿前,看着身边流清鼻涕的金发美少年们,用哆嗦的手擎着数码相机东晃西晃。

我先去了绘画馆,那里人太少了,冷清得都让俺心下发毛。长长的幽暗的走廊,为了保护古画,设置了感应式照明,无人时候没有灯光,人一走近玻璃橱,就会在脚旁亮起小灯,刚够看清眼前的画儿。此情此景,让我不由自主地想起苏菲·玛索演的《卢浮魅影》。

乾隆收藏的一些大臣的画儿虽然不错,可是乾隆不会拿臣子的画儿当回事儿的,肯定有大量前朝珍本,不说汉唐魏晋的,怎么着也该有明朝的作品,可惜没有展出一帧,让我失望。这时,听到有人在问管理员,纪晓岚的画儿放哪儿了,管理员说没有,那边厢大惊,“怎么会没有呢,皇上很欣赏他!”我回头去看,只见管理员一撇嘴儿:“昨儿个还有人来问刘罗锅的画儿呢,皇上也喜欢他不是?没有没有!”那是一位外地的汉子,耿直的样子,愤愤地从侧门走了,幸好这个绘画馆是不要另外买票的。

我灌下豆浆以后,继续去珍宝馆。这个馆票价10元,我以为人应该比绘画馆更少,没想到人气极旺!一位上岁数的大婶,高声招唤另一位:“姐,来看,小燕子戴的就是这个。”我伸过头去看,原来是个叫“点翠镶蓝宝石簪”的头饰,灰扑扑的几块宝啊珠啊的,伧俗不堪地挤作一堆,比起小燕子头上顶的光鲜玩意儿,真差点儿意思。可是两位大婶还是像见了亲闺女一样地趴在玻璃上,一再地端详,互相激动地交流记忆中的场景。

在破烂龙袍边,在镶玉缠金的腰刀边,四处都可以见到被唤起美好回忆的游人们,他们兴奋地指点着,用祖国各地的方言提起同样的几部电视连续剧,我几乎要怀疑这些可爱的外地游客千里迢迢来到首都,只是为了看一眼皇帝爸爸的袍子,公主女儿的珠钗。

在两盏像黄铜一样的金提笼前,一对花白了头发的夫妻在低声说:“你看,这就是张铁林前面走的人提着的那个东西。”惭愧惭愧,要不是听他们讲,我还真不清楚那劳什子是用来做啥的。

大师的八卦往事

杨不过 图 谢峰

一度我非常非常想出名,倒不是因为虚荣心作祟或者贪图随之而来的各种便利,只是羡慕人一旦出了名,做过的再愚蠢的事都会被赋予全新意义,至少不会再遭到耻笑。

波德莱尔高中毕业后就混迹在巴黎的拉丁区——就是忽然在中国热起来的左岸,过着极度腐化堕落的生活。其实我们身边不乏这样的孩子,中学时每个学校门口都徘徊着让人又恨又怕又羡慕的混混,不过最后好像都改邪归正,去了灯泡厂啤酒厂之类的地方工作。

而波德莱尔之所以没去某个面包店打工,是因为他得到了75000法郎的遗产。伟大如雨果也不过做梦的时候才敢说:“我希望自己每年能挣15000法郎并且把它统统花掉。”他靠这笔钱过着放荡的生活——抽鸦片,跟妓女鬼混并被染上梅毒,最后还把所有的财产都留给了她,同时还留下了一句著名的胡话:做一个有用的人对我来说是件可耻的事情。

这种话要是被我那积极向上的老爸听到肯定会气坏了,他从小教导我要五讲四美三热爱,但这种毫无道理的话在名人说出来竟是那么深邃动人。和妓女鬼混是放浪形骸的潇洒,即使得上梅毒也不会影响形象。

还有斯汤达,虽说长得很丑但丝毫不影响他四处留情,他爱上过女演员、同僚的情妇、自己的表嫂,一边和伯父的表妹同居,一边觊觎着情人15岁的女儿,跟一个商人的妻子睡觉的时候勾搭她的女仆。然后在后世的传记里,还获得了风流倜傥之类的评价。

知道了这些八卦往事,这些曾经在我眼里掌握如椽巨笔的大师的形象一下子就坍塌了。从一个女人的小心眼来看,他们在我眼里就是一帮混球。我向自己发誓,在我还可能谈起恋爱来的余生里,我再也不会被这个假象蒙蔽了,我不会因为爱上文学或者其他的玩意儿就把一个半秃顶或者苍白得麻杆儿似的文学大龄青年看作文学本身顶礼膜拜。

我必须找一个精神健康的人,哪怕稍稍愚钝点也无妨,但一定要会修理电器换灯泡,并且必须没有贾宝玉似的多情的心。如果有过越轨行为,也不要用伟大动人的借口让我反而哑口无言。

这种大男人主义沙猪,就是好女人惯出来的。

因为爱,所以吃

色拉

有本《情欲料理之食物恋》,是写给那些略带花痴的女子看的。对于男人的用处,是教了他们情人节送礼一招:千篇一律的玫瑰可以免了。去菜场买一颗气血两旺的花菜,最好挑长得标致而性感的那种,用红绒纸金缎带豪华包装,交EMS或者小红马快递。实在嫌花钱太少而过意不去的,可以在四周点缀一圈金帝巧克力。这样,她收到的不仅是你的创意,还可以在看饱之后,将你的礼物现煮现吃,让情人的爱意到达她身体的最深处,有机而永久地存在。比起大岛渚《感官世界》里男主人公吞下的那枚鸡蛋,花菜吃起来没有那么震撼,多了些感官以外的浪漫,“不到顶点”之美。大多数女人还是喜欢这种绵长的爱,疾风暴雨也要,但希望过后还能细水长流下去。

可男人与女人就是不同。我甚至犯傻地想,世上所有男人之爱,加起来,能够满足世上的女人春心与需求的总和吗?科学家们从生理学角度得出来的结论似乎让人失望;男人受性的支配多一些,而女人更在乎感情。更确切地说,女人要的是情与欲两者的结合。所以,真正的情欲料理高手,应当是女人。像食物与性之间的关系,类似于前戏与后戏,也往往是女人更加有心。智利著名政治家阿连德的侄女伊莎贝拉·阿连德在《春膳》一书中就有精彩的发挥:“男人煮饭极为性感……我们无法抗拒懂得烹饪的男人……看着他清洗、调味、烹煮虾子,就想象他在情欲爱抚时,会是多么耐心而灵巧……”《情欲料理之食物恋》的作者也比较花痴。她认为没有什么比男人下厨这件事更容易点燃女人的情欲,让她们比靠近厨房炉火更燥热,更坐立难安。虽然她的烹饪技艺几乎是零,甚至连电饭锅煮饭都不会,但对食物如何传染爱却颇有心得。她说吃饭是恋爱的催化剂。其实,所谓“茶为花博士,酒是色媒人”也是这个道理,只不过咱们的先人说话风雅惯了,生怕一具体就显得俗。西方人不管这一套,要情调,也要具体热烈的美味。朱迪·摩尔就觉得男女之间烹调是比做爱还要亲密的肉体关系。要不,人怎么会放心地吃下陌生人为自己做的东西?“试想,赤裸的双手和手指在甘蓝菜、红萝卜和生肉间磨擦,不知不觉,掌心的微汗已渗入食物,你身体中的盐分和其他废物也一起搅和进去了,食物接着从食道溜到胃部、十二指肠,小肠之后是结肠……一路深入客人的深处,共筑一个新家……”看到这里,忽然佩服起电视剧《水浒》来。因为在潘金莲向武松发动攻势的几个战役里,不但有酒肉饭菜,还有揉面蒸馒头。

点一支520

符郁 图 谢峰

朋友去北京,从三里屯酒吧街给我捎了一盒烟。台湾产的,叫“520”。镂空的烟嘴里藏着一点桃红色,心的形状。深深吸一口,再徐徐呼出——浓烈的香气似花非花,带着一股甜腥,又像胭脂,沾着口唇便叫人忍不住想舔一舔。点一支这样的烟,把心口上那颗朱砂痣轻轻衔在唇间,看袅袅上升的烟雾在吊灯下湮开,奇香异气弥漫整个房间。520,520,像是谁在耳鬓边呢喃“我爱你”。这样精致的香烟,该是为女人特制的。

《红玫瑰与白玫瑰》里的王娇蕊应该吸这样的烟。她痴心地坐在振保的大衣之旁,让衣服上的香烟味来笼罩着她,还不够,索性点起他吸剩的香烟……“原来娇蕊并不在抽烟,沙发的扶手上放着只烟灰盘子,她擦亮了火柴,点上一段吸残的烟,看着它烧,缓缓烧到她手指上,烫着了手,她抛掉了,把手送到嘴跟前吹一吹,仿佛很满意似的。他认得那景泰蓝的烟灰盘子就是他屋里那只。”心事都藏在烟里,心呢,悠悠荡荡地系在一个男人的身上——女人抽烟的时候大多如此。想念他指尖淡淡的烟草味道,为分手的情人爱抽的烟找遍街上的小店。女人就是这样不争气,为男人牵肠挂肚直至上瘾,连抽支烟都成为一种欲罢不能的磨难。

电影《白玫瑰》里的张曼玉,是只要有烟在手,心就会安定下来的女子,她在镜头下手势轻柔地拈起一支烟,手指滑过洁白修长的烟身,温柔得就像抚摸情人的身体。这是真正对香烟有了感情的女人,不再把它假定为爱情的符号。比起风一吹就散的烟圈来,爱情是更为短暂、更接近虚无的东西。爱情来了又走,给人留下靠不住的回忆。情人节的玫瑰花束,哈根达斯的冰淇淋,当时的月亮……这些都会随时过境迁,不留痕迹。可是,20年的烟龄决不可能轻易被一笔抹煞。渍黄的指节、牙齿的烟斑、让人掩鼻的体味乃至肺癌,这一切都在明白无误地昭示着你拥有过什么。是的,你吸烟吸了整20年,除了香烟,还有什么能忠实不变陪你如此长久?

真的,我已经不记得14岁那年喜欢的男生长什么模样了,但想起当时吸的第一支万宝路,舌间却分明还是辣辣的。再点一支“520”吧,好的香烟比好男人更加可贵。男人可以做的,不过是掏出打火机来,等着为女人点下一支烟。

风景

贺子

我一直很神往于诸多电影中频频出现的露天晚餐。如茵芳草上摆着铺了洁白桌布的餐台,凉风习习暮色低垂,白蜡烛顶儿上跳着红艳艳的火苗儿,背景音乐安静而轻柔。我白衣胜雪,隔着锃亮的餐具、剔透殷红的葡萄酒和冒着热气香气的美食看着那端气宇轩昂的他,时不时眉目传情一把。

有一年我在泰国苏梅岛吃了一次露天晚餐。那晚的餐台被安放在海湾边山坡一隅搭建起的木制平台上,远有澄蓝的海水,近有葱碧的植物,天光未暗余晖绚染,餐台上的桌布器皿和食物完全合乎我的理想,对坐的也是知情知趣的人。

从屋内到桌边的几步路是我最接近风景的时候。但我的理想在我坐下之后很快破灭。不坐在黄昏多植物的环境里你不会知道,泰国的蚊子是多么的生猛!它们动作矫健,迅速地向你袭击后迅速撤退,等到你觉得痒时,一个硕大的鼓包已经跳跃着成长起来了。

我当然不可能安心吃饭,事实上我是一直忙碌的挥舞着餐巾和那些蚊子较劲,但蚊子们似乎深谙游击战术,我进它退,我退它追,我驻它扰,我疲它叮。一顿饭没吃完,我收获了大大小小好几个疙瘩,看蚊子们没有鸣金收兵的意思,我只好先行逃走。暮色悠远时,我从风景中离开,无比轻松。

我曾见有人写的生活理想是在冬天的亚龙湾晒太阳。去年春节时分我深刻理解到饥饿是一件让人多么惶恐的事儿就是在那儿。方圆十几公里,除了七家度假酒店之外,海南人民把亚龙湾治理的没有一家大排挡没有一家超市。趁着春节,那些酒店的餐厅和商店都摆出磨刀霍霍向猪羊的架势,放肆合法地宰客。我在天域住了十天,头两天我的主要工作是晒太阳和吃饭,后来演变成晒着太阳想吃饭,再后来是想着吃饭晒太阳。当然我每天都吃饱了,但是餐厅里每道菜的价格和商店里每种零食的价格贵得令人灰心,一想到我逐渐消瘦的钱包我就觉得饿。这就像夏天背着半壶水走在大太阳底下一样,越想着水壶今天没灌满就越觉得渴。

年三十儿那天,我坐了几十公里的车到三亚买吃的,走在农贸市场里看着一筐筐的柑橘苹果山竹芒果,我由衷地感到幸福。我郑重考虑了搬到三亚度过假期剩下4天的可行性,和风景相比,我选择生活。后来还是没有搬,因为入住时拿到了比较低的折扣,有点儿舍不得。

女人的年龄

陈谦

感恩节前夕,忽然在报纸上瞟到一个专栏的标题:《年龄的筵席》。文章题头上配发了女作家的小照。那是在超市里随时可能迎面相遇的邻家女人模样,目光里带着完全成熟、但还未上年纪的知识女人的警醒和淡定——的确是谈年龄的时候。女人年少时候,每一寸发肤都散发着青春的芬芳,夜以继日地挥霍享用还嫌不及。等熬到了坐在秋阳下、品尝人生下午茶的光景,才会通过声音来给自己以安慰。

文章作者告诉我,不久前的一个周末,她和许多朋友们一起,从四面八方专程赶去参加一个大学死党的生日派对。那是她们一帮铁姐儿们中最小的一位、也是最后一位跨进不惑之门的小妹的生日。终于!——专栏女作家很响地叹了一声:那一票死党终于全部跨入了中年的门槛。中年,正是年龄筵席上消化的时光——女作家忍不住又叫了一声。她描述,到了这个年龄,再也不用为担心落伍于同龄人的时尚而紧张焦虑;再也不用盲目地奔波,再也不会总不知道自己想要什么,也不再总害怕自己可能会错过什么。生活的真相就是这样了,摆在眼前,一清二楚。这样的心态,使得如今去商店里寻买瘦身腹带时,不再像过去那么躲躲闪闪;而向店员报自己的腰围尺寸时,也不再会故意压低声音;再也不会像20多岁推着婴儿车的年轻母亲,为了规划孩子的明天,总是那么执著,那么焦虑。

这是一篇不错的文章,放下报纸的时候,我似乎想轻松一笑,却没有笑出来。

很多年前,在中国学习美国文化ABC时,几乎是在第一时间里,我就知道了年龄是美国人、特别是美国女人最讳莫如深的话题之一。转眼间,在美国已经住了好多年。我已经很自觉地习惯于不问别人的年龄了,现在这习惯都成了自然:连自己也开始讨厌被人追问年龄。值得美国女人庆幸的是,她们所在社会的良知对她们的境遇能够感同身受,出于尊重,它甚至采取了一种消极的积极:将女人的年龄高高挂起,以反对年龄歧视。正是这样的人人尊重的环境下,才有一种中年的明亮心态。而在国内,近来越来越频繁地听到一个词就是“老女人”,其年龄低线段,竟划在了二十大几那儿。国内那些青春貌美的年轻小姐,如今对着只比她们长几岁的同类,已是自自然然一口一个“老女人”、“老女人”地叫起来;而那些年龄稍长的女子,也以之自谓,大概心里明白,跟自然规律抗争不过的,还不如自己投降,免得被人骂“装嫩”。

女人的年龄,拿来开玩笑,就是好笑,也只能笑在几秒之间。太快了,二十二三到二十七八,比弹指还短。忽然的,就老了。

下得了厨房

包包 图 谢峰

我老公始终认定我是个虚荣的女人。在他眼里,我热衷于在家里大宴宾客就是极度虚荣的表现。

是否极度虚荣不好说,热衷于大宴宾客倒是由来已久。我从小就开始喜欢呼朋唤友到家里来吃饭。到个子长得差不多了,就巴望着大人不在家,有同学来的时候,可以自己掌勺。我喜欢看到我的朋友们从不相信到半信半疑再到折服的样子。后来父母也就顺手推舟将计就计,我过生日(刚好春节)的时候他们就备好原材料,到亲戚家去拜年,躲开了。从14岁开始,我的生日都是我给朋友们做东西吃。这种自虐行为一直持续到我大学毕业留在杭州,春节回不了温州老家。

读高中的时候,我们很热爱聚餐。每次聚餐的时候,我很热爱下厨房。十几岁的人,大多好吃懒做,不喜欢弄得自己油腻腻。所以,每次我的自告奋勇,总是得到极大的支持。无论东西好不好吃,一大堆人马在抢,光是那种气氛就让人兴奋,好吃与否倒真的无关紧要了。我记得有一年我炖的一个老鸭煲,内脏忘了拉出来,还是被大家抢了个精光。好不容易抢到整个鸭肫的那位同学后来连苦胆水都吐出来了,据说自此再也没有碰过鸭子。

我工作的头一年住在单位的大学生宿舍。楼下一位男同事与我有一样的爱好,比我还夸张的是,他在毕业留言本上写的兴趣爱好居然是“为朋友们烧菜做饭”。那时候的周末,便是单身汉们最愉快的时刻。男女擂台赛一展开,便宜的是七八张饥饿了一周的嘴巴。所以,只要是菜,上得桌来,没有说不好的。比了很多次,始终没有结果。如今那男同事已做起了专职美食记者,到处吃香的喝辣的,有时候在某个餐厅遇见了,打个哈哈说,哪天再比试比试?

基本上我的朋友都做过我的座上客。许多朋友到一定时间就会想到我家里来蹭一顿。只是如今越来越忙,人也越来越懒,下厨房的机会越来越少。欠部门里的同事一顿饭已经很久,终于在年前的一个周末兑现。