晴雨表VS后视镜

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

七八月间正是美国股市的小阳春,连续五周的上扬使阴沉的夏日里又有了欢乐的声音。此时,我正经历着一次历时十余日的横穿大陆的大转移,先是开车去亚特兰大,接下来再往印地安纳进发。一次本来用不了一天的旅行被这样无节制地拖长,一大好处是可以远离日常生活的喧哗。果然,一旦安定下来,华尔街已经充满了熊市将尽的气氛。

这个时候,很有一派人认为历时两年半的熊市已经在这样的悄然上涨中结束。持这种观点的投资者依据的是市场表现,连续五周的上扬是两年中惟一的一次。不过,他们忽略的事实是这也是惟一一次市场跌得如此之深后的反弹。他们认为,尽管市场整体上市盈率还处于33倍的高水平,但未来公司盈利能力的提升很快将把这一缺陷弥合,一年后的市盈率将达到18倍,成为颇有吸引力的价格。

华尔街当然也有很多谨慎看淡的观点,关于连续五周的反弹,有人就给出了颇为具体的解释,其中之一是养老和互助基金的补仓行为,这些基金规定了持股比例,比如60%,股价市值减少,低于了这个比例,仅从基金管理的要求上就要买入。反弹的另一个动力是卖空者的平仓行为,他们从一万点做下来,一旦没有了向下的空间,就要买入股票,偿还借他们股票的机构。反弹还得益于低利率,华尔街近来债券利率下滑,抵押贷款利率也相随下降,消费者于是还旧账借新账,把节省出的差价用于消费,刺激了新的一轮繁荣。但这只是技术性的,债券利率随后的回升很快结束了这样一场小规模的消费冲动。

技术派这样详尽的分析让人茅塞顿开,随后华尔街又一次进入下跌过程也就不令人感到惊奇。但除了《华尔街日报》,我还喜爱《财富》,那上边的文字不再是街谈巷议式的市声,而是巴菲特用上百年的历史资料解读市场,这样一来,才能把市场真正的走向看出个大概。巴菲特列举的数字非但彻底动摇了股票市场乃是经济晴雨表这一我们根深蒂固的概念,而且证实了我的实物经济和资本市场经常分离的预感。

巴菲特把过去的三十余年分成了两个阶段,两个对等的17年,前17年,从1965年到1981年,道-琼斯始于874点,止于875点,整整17年几乎没有什么变化,与之对应的是,这个阶段美国的国民产值上涨了373%,下一个17年,从1982到1998,道-琼斯从875点上升到9181点,上涨了十余倍,而同期的GNP只上涨了177%。向前翻检历史,同样的数字对比更是一再重复,比如上个世纪的前20年,美国经济经历了一场实物经济的大发展,电、汽车和电话等影响深远的产品都是在那个时候开始普及的,而这一时期,市场只以0.4%的年增幅爬升,和70年代沉闷的市况类似。接下来的20年代是美国市场上少有的投机高潮,但实物经济只增长了1%。历史上经济增长最快的十年出现在“二战”的40年代,人均GDP增长了50%,但股市的反应却发生在战后的五六十年代,道-琼斯统共上涨了将近五倍。

左右市场升降的力量似乎不在于整体经济的走向,而只在于利率。自1965年到1981年,利率从4%上升到将近14%,而后一个17年,利率一直下降到5%的水平。利率几乎就是经济生活中一切定价的基准,如果利率是14%,投资者希望从企业那里得到的回报就要远高于利率是4%时的情况,这时的股票定价就只能选择一个低基准。

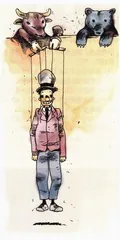

左右市场价格的更重要的因素似乎还不是实际的利益计算,而是群众的贪婪与恐惧。而恐惧的源泉,则是一种被称之为“后视镜”的现象,投资者对过去的市场总是记忆深刻,以至长期生活在大熊市的阴影里,不敢轻易投资。上一个世纪的美国市场可以简单地分为三大牛市三大熊市,三大牛市历时44年,指数累加11000点,剩下的三大熊市占据了56年的时间,指数上共损失了200余点。最初,股票的收益率甚至可以达到债券的两倍,如此便宜,投资者仍然心有余悸,因为股票除意味着拥有公司资产,还意味着可能在经营中损失掉这笔资产,除非有折扣,没有人愿意承担这种风险。接下来20年代的投机围绕的就是发现股票的增值能力,因为不是将利润全部分红,扩大再生产使股票的获利能力远优于债券。这是第一轮恐惧和贪婪引导的牛熊交替,随后二十余年,投资者生活在大萧条的阴影里,直到实物经济的发展使股票的价值两倍于债券。专业投资者犯的是和普通投资者一样的错误,在投机的高峰期,他们将所有的资金都投入股票,而在股票价值真正有利可图的时候却畏惧不前。现在市场又重回恐惧的控制之下,消化这样大的创伤需要的恐怕也是十年以上的时间。