生活圆桌(173)

作者:三联生活周刊(文 / 田川 南西 无忌 小昭)

养乌鸦

田川 图 谢峰

乌鸦聪明。小时候就知道乌鸦要喝瓶子里的水够不着就衔进石头让水涨起来再喝的故事。不过是故事,没见过。在东京倒亲眼见了乌鸦调戏女孩。在中野的大和町,一只乌鸦不呆在树上,大白天在路边闲转,看见踩着高跷(日本当年流行的超高底女凉鞋)一颠一颠路过的少女,就扑过去吓唬。女子吱哇乱叫地躲开,修长两腿拖着笨重的鞋,看得过路的男人和树上的乌鸦都高兴地大笑。

又有报载,说某町老翁门前树上日日有鸦鼓噪,不胜其烦,某日愤而以物击之,鸦飞。次日,鸦伏于老翁每日出入路边之树梢,待翁出行,从后掠而啄其脑,老翁几毙。

像老翁这样厌恶乌鸦的人在日本确实不多。乌鸦不是国宝,也是日本神的象征。看日本足球队的队徽,一只黑鸟,以为和德国一样是鹰呢,却被一起打工的日本孩子纠正说:“是乌鸦。”

东京皇宫护城河周围围栏上,停在那儿歇息、探头探脑的乌鸦像树枝一般密集。骑车从那儿过,每每看见有人以面包、肉肠喂食。第一次近距离地观察乌鸦,不免心惊:黑得一塌糊涂,眼睛发出夜一样的亮光,一副贪婪嘴脸,怎么也看不出吉祥。当时就想,稍有良知的人类都不会热爱乌鸦。文化的鸿沟真是难以逾越。

东京的乌鸦多,多到一定程度就会对人类的正常生活构成威胁,鸟袭击人的事件时有发生。但要解决乌鸦问题,不是“消灭”两个字能解决的。像北京50年代,全民出动敲锣打鼓消灭麻雀,东京人没那个时间,动物保护组织也不干。何况乌鸦在日本民间的特殊地位。很多人指出,乌鸦问题实际上是环境问题。

在24小时超市,鱼呀、肉呀,很多保鲜食品24小时后就要扔掉。对现代人,什么都是新的好,不新鲜的只有留给流浪汉和乌鸦。我总在夜里用半价买1/4新鲜的食品,也算是从乌鸦嘴里夺食了,但不像流浪汉,直接要和乌鸦抢。乌鸦越来越多是因为垃圾越来越多,大多数乌鸦都有自己固定的活动地区,知道哪家超市、几点会清倒垃圾。它们每天早晨吃着丰盛的的美食,从来不用像那些留在乡间的乌鸦们,还要为生存四处求索。大概,一只乡下乌鸦绝不会无聊到去袭击女人。

回到北京,又是另一种情景。在花鸟鱼虫市场里,那些漂亮的鹩哥儿在漂亮的笼子里学着各种北京粗话,甚至学着手机的呼叫声。现代社会就像是一只怪兽,长着满身毒疮,到处走,到处炫耀。

西餐厅

南西

四年前我辞了教职,一天无事到熟悉的西餐厅闲坐,跟老板聊起来,他突发奇想,邀请我到餐厅做经理。不是每一天都会有人把一个餐厅交给你打理的,我几乎没怎么考虑就答应了。

餐厅坐落在使馆区,走的是中高档路子,所以客人绝大部分是附近使馆的外交官,最多的是澳大利亚人和加拿大人。澳大利亚人非常纯朴,这是他们给我的最深印象,他们生活得平实简单,口音一点也不花哨。听惯了觉得跟做作的英音和圆滑的美音相比,简直是字正腔圆。他们吃得很简单,很少点很复杂很贵的菜,也从来不给小费。非常能喝啤酒,像喝水一样。

加拿大人都有点骨子里莫名其妙的傲气。女士都比较挑剔,而男士,年轻一些的比较随和热情,也有人比较高傲冷漠。但我一直记得加拿大使馆的商务参赞,永远笑容可掬,彬彬有礼,带妻子来的时候很正式地向我们介绍,碰到我的家人也很热情地打招呼,人的教养从小事上能看得很清楚。

我们也有一些非洲客人。他们分成两类,一种比较乡土,有两个东非国家的外交官,每天中午一点钟时候都会到我们餐厅慢条斯理地吃饭。他们的工作似乎很悠闲,因为他们跟我说我可以到他们使馆工作,钱虽然不多,但没有什么事做。我问他们:你们离任以后做什么?一个说:回家经营我的农庄。另一个说:娶个中国太太,再买一台中国拖拉机回国。还有一些,非常体面,很有些贵族风范。我听说,这些国家,出来做外交官的,都是出身名门,非富即贵。他们很少带太太出来吃饭,但有时候会带儿子,非常自豪地向我介绍,看得出来,重男轻女不是什么中国特色。

有一个美国使馆的客人,非常喜欢唐诗宋词,最喜欢的是“生当作人杰,死亦为鬼雄”,经常在钱包里放很多小纸条,兴致上来就拿出来吟诵。我们美国客人比较少,但他们一般都会给很好的小费。虽然我们的小费都是要上交的,但小费的多少直接反映客人的满意程度,使我们当作一项荣誉。我接到的最多的小费就是美国客人给的,一般人给15%,他给了100%。

菲律宾大使也偶尔会到我们这里来坐坐,带家人来吃饭。大使的样子非常儒雅,有点像不戴眼镜的金庸。新年时候,大使全家请他的司机一家吃饭,司机五十多岁了。大使每次来都会留下小费。有时候看我忙,他就把小费压在咖啡碟下面,走前示意我,怕我拿不到。那次新年吃完饭,走时我送他出去,他主动跟我握手,原来他把小费折成小方块,藏在手心里趁机给我。让我又感动又好笑。

所谓沧海桑田

无忌

上周六晚上,一个人在家,比较无聊。朋友打电话来推荐了一只股票,我才忙开了,坐在电脑前上天入地寻找一切和它有关的信息。

电话又响了,是朋友。讲话有些吞吞吐吐字斟句酌,大意是叫我11点看中央四台的某栏目,一个访谈,对象是我的十数年前的恋爱对象——当年一位愤世嫉俗但是才华横溢的“艺青”加“愤青”,现在一家全国知名服装品牌的主要设计师兼合伙人。

十几年没见过面的前男友,就要在电视里夸夸其谈,不看白不看!还有一会儿才开始呢,我想再查一下股票资料,可是那些图表在我眼里晃来晃去,却怎么也看不明白了,有些往事硬生生闯进了心里。

那时我们年轻得一塌糊涂,是两个对艺术和文学有天然亲近感的青年,孤芳自赏的同时也觉着对方不错。于是惺惺相爱,只是我在重庆工作,他在杭州念书,爱情主要是由那些在天空中飘来飘去的航空信来凭藉。记得某年暑假快结束时候,他怀抱吉他,说唱一首新歌给我听,是齐秦的《大约在冬季》:“轻轻地我将离开你,……”我立马泪飞顿作倾盆雨,他怔怔地看着我,吓得不知所措。有一次我去武汉出差,在火车站买回程票,无意中抬头,看见一个窗口写着“上海方向”,我心念一动:重庆到杭州,我都走了一半了,为什么不去看他?20小时之后,我尘满面鬓如霜地出现在他宿舍门口。去年去绍兴,在“咸亨酒店”吃了一顿饭,出来时候,想起多年前他在这里的某张桌子上给我写过信,说太喜欢这样的江南小镇,一定要携我重游,共饮善酿酒……云云。

俱往矣。关于这场恋爱,我办公室的抽屉里有一大堆“发黄的相片古老的信以及褪色的圣诞卡”,他为我写的那些歌还真让我给忘了。而那个写歌的年轻人现在变成什么模样了呢?英俊少年变成中年人不可怕,可怕的是如果他腆着个啤酒肚,秃了顶,外加一副张狂表情。

快到11点,很后现代的事情发生了。朋友又打来电话,说实在对不起,她把时间弄错了,那档节目应该是8点多钟的时候播出,早就完了。回到电脑桌前,我伤感地想:我真的曾经是那个敢爱敢恨至情至性的女孩吗?我很久没有哭过了,这世上已经没有人可以叫我伤心或者心碎了,好久没有静静地听完一首歌了。看见身边有人陷入爱情,我会悲悯地想:所谓山盟海誓,都是年少无知。如果不是朋友的电话,我甚至也不会有心思和时间来回想一个故人或者一件往事。

爱读诗的女孩子,变成热衷于研究K 线图的中年妇女,算不算沧海桑田?

27岁

小昭 图 谢峰

听说朋友正在搞个新杂志,叫做《十七岁》。我就建议说,不如叫《二十七》。27岁要比17岁来得有魅力些。去年冬天,我天天半夜爬起来看电视,为的就是个“长谷川天,27岁,身心俱疲”。不知道编剧是不是成心:长谷川天是个作曲家,早年间还是个摇滚乐队的领袖。而27岁对于摇滚爱好者来说,带有特别躁郁的黑色。这个数字意味着,“三个早死的天才”、伍德斯托克、迷幻摇滚、60年代的美国。然后还要加上死在清明的柯本科特。

1994年柯本科特死的时候我还不知道他是谁。那时候我一心迷恋着张楚,等着他出新专集。他出新专集的时候已经是夏天了,但是被叫做“新音乐的春天”。因为喜欢张楚,我顺带着也听了听窦唯跟何勇——他们叫做“魔岩三杰”,不知道是不是还有人记得。可能是我当时对流行音乐特别有兴趣,或者那年确实很热闹。至少有三个或者四个人成名:张楚、郑钧、高晓松跟老狼。他们跟柯本科特一样,出生在60年代末——莫里斯们死的那会儿。27岁,成功成仁。

7年过去了,想想真可怕。我还在听“我总有一种想要为你而死的冲动……”因为我带来的歌实在太少了。所以有一天,我在街上走着,就进了一家CD店。店很小,店主人是个老女人。

我进去时候没有别人,惟一的一副试听器空着。我戴上,放的不知道是什么歌。一个女人的烟酒嗓子,低沉平稳地铺垫了几句,接一个悲情的高潮。不听歌词也知道,这种嗓音的女人总是唱着失恋,不过挺好听的。街上的汽车行人,在视窗里匆匆划过,全都没了声音。整个世界都像假的一样。

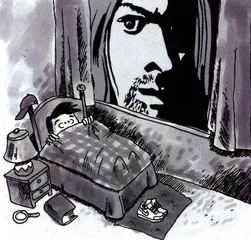

店里贴着很多海报,美腿香唇,呼之欲出。正正正中间儿,店主的身后,贴着好大的一个柯本科特,一张严肃的脸。想是她的爱好。我把目光从街上转进屋里来,正和他对视。他的目光不会拐弯,直直的见什么都要戳破。像梦游的夜晚遭遇闪电,我忽地就醒过来了,摘下耳机,扭过头去,不敢多想。没有人能理解另一个人的悲伤跟绝望。

视窗系统自带的桌面和屏保里,有一套叫做“60年代的美国”。桌面是鲜艳的爆炸的泼色的那么一幅,屏幕保护是把停滞的窗口波浪似地变形。不知道为什么叫“60年代的美国”。因为我根本就不知道60年代的美国到底意味着什么。那天在音像店里,我最终买了一张鲍勃·迪伦。为了他那首《永远年轻》,为了他从60年代挺了过来。挺过来了还说:“我曾经苍老,但我现在风华正茂。”