这世界再也没有了理想国的思想

作者:舒可文 ( 1934年, 英国剑桥郡一家食品加工厂的女工在工作中 )

( 1934年, 英国剑桥郡一家食品加工厂的女工在工作中 )

工业革命经过一个世纪的积累和发展后,以世博会的方式确立了它的政治和文化地位。第一次有人相信贫穷、疾病是可以被征服的,圣西门、傅立叶、浦鲁东等哲学家都从中看到了社会和平、全民富足,机会平等,科学技术似乎可以改变以前不可改变的一切。

工业革命带来的观念中,再没有比“进步”、“发展”更深入人心的了,这也是现代思想最核心的基本价值。在现代初期,所有伟大的思想家早如康德、黑格尔,以及后来的达尔文、马克思,无论他们的区别是什么,对于人的进步之路是一致乐观的。几乎与世博会同时分出了两种不同的社会方案,在华勒斯坦看来,无论是鼓吹资本主义,还是倡导社会主义,“它们的区别不在于发展经济与否,而在于谁的方针能给此目标的实现带来更大的希望”。虽然经济发展是1945年后的概念,只是“自1945年以来,作为信条教义,这个概念比以往任何时候都更广泛地运用,带有更大的社会合法性”。

“每一届世博会,不论规模大小,都使人类迈上了一个新台阶。”这是1901年世博会在美国举办的时候,美国总统威廉·麦金莱的话,它指明了世博会上展示的技术产品与人类“进步”的关系。对进步的定义有了一套明确的硬指标,火车、流水线、高楼、光缆、劳动力⋯⋯无一物不是以效率的硬指标来衡量其优劣。对效率的统计工具是GDP,在GDP中,粮食、酒、医疗和军备都没有区别,工人来拆房子和建房子都提高GDP,所以鲍德里亚说,在会计眼中,“所有的危害都成了积极因素、持续发展的因素”。所以他说,这个靠掩盖瑕疵、危害以及罪恶的社会秩序和生产秩序是厚颜无耻的。

发展,在有机体上是一个生长过程,它的循环性质在于它会繁殖。但华勒斯坦发现,发展以后会怎么样,这是没人也没法讨论的问题。在发展的逻辑中,总可以想象发展,它可以是无限的,但“无限也颇使人害怕。无限实质上是虚无”。

就这样,现代社会在“进步”的观念中,根据自己的预言模式自我表达着,发展到现在,它已经不像早期现代那样以一种丰盛、和平、自由的理想国作为实体,而是以自身逻辑为对象不断地自我证明,反复叙事。此外,没有一种文明曾这样自恋。

( 1935年,卓别林拍摄影片《摩登时代》 )

( 1935年,卓别林拍摄影片《摩登时代》 )

没有兑现的自由

如果把技术发展与商业利益加以参照,就会看到重商政策总是谋求优势,甚至垄断,华勒斯坦说:“技术发展,不过是寻求新的垄断优势而已。”世博会只展示技术的发明,其实,公司也被看做是现代社会的一大发明,商业史家亚瑟·杜威说,工业革命后的技术极大地扩大了生产规模,工厂需要大量的资本。“为了鼓励投资,产生了有限责任的观念,开启了投资的水闸。公司在法律上比投资人活得更长,甚至可以不朽,所以可以制定长远规划,进行更大规模的工程。1901年,资产达到10亿美元的联邦钢铁公司出现,大公司从此成为所有工业国家的经济活动的特征,即使在社会主义国家也是如此。”

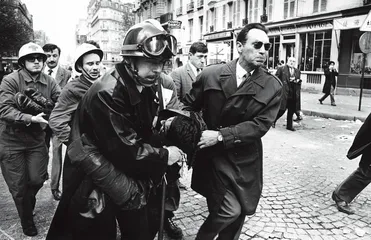

( 1968年5月14日,巴黎的抗议者和警察发生冲突 )

( 1968年5月14日,巴黎的抗议者和警察发生冲突 )

公司也成为现代社会的主要组织形态,每个人几乎都是在核心家庭长大,进入学制统一的学校受教育,然后进入一个机构,政府部门或大公司服务。现代社会制度于是控制了人一生的每个阶段和基本内容。

工业革命中最为人熟知的原则是标准化,《第三次浪潮》的作者托夫勒说:“一旦市场变得重要,工厂不仅可以把电灯泡、汽车予以标准化,还可以把同样的原则应用到其他事情上。”比如,“伟大的标准化者”维尔,在担任铁路邮政职员时发现,没有一封信是从同一条路线送达的,他首先提出了标准化路线的观念,所有前往同一地点的信件都经由同一路线发送,这不仅革新了邮局的作业,也为他后来建立美国电话电报公司提供了样板。1908年,他在吞并小公司时,为自己辩护的理由也是为了——设备、线路、管线工程、作业方式、会计系统的统一——从硬件到软件的“全盘标准化”。

( 1965年,美国诗人艾伦·金斯堡在英国阿尔伯特纪念碑前 )

( 1965年,美国诗人艾伦·金斯堡在英国阿尔伯特纪念碑前 )

以“管理大师”闻名于世的弗里德里克·泰勒的标准化改革是通过使每个工人的每个工作步骤标准化,达到最好的执行方法、最明确的完成时间。企业雇主们都因此佩服泰勒,列宁也曾鼓励工厂实施泰勒方法。

亚当·斯密在1776年写下过一则别针生产作坊的见闻,在这个作坊里,生产一个别针由10个工人在18个作业程序中完成,效率是一个工人独立完成的240倍,这让他意识到生产力的最大的改进来自各司其位的细致分工。到了1908年,福特生产线上完成一个单位的作业程序已经可以细分为7882个,福特在他的自传里说,他发现,在这7882种工作中,“有670个工作可以由无腿的人做,2637个可以让有一条腿的人做,有2个工作可以由没手臂的人做,715个可以让一条手臂的人做,10个由盲人来做”。这样的分工中,人的完整性其实已经被现实意义残酷地肢解。

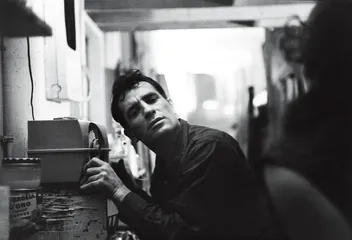

( 美国作家凯鲁亚克的小说《在路上》被无数青年奉为“生活教科书” )

( 美国作家凯鲁亚克的小说《在路上》被无数青年奉为“生活教科书” )

流水线上如果一个工序没有按规定时间完成,整个工厂都会受影响。它第一次使钟表上的时间成为工作中的一个精细维度,当整个生活都被编入一个大的流水程序中,统一的上班时间、入学时间、乘车时间、休息时间,连带着广播娱乐的黄金时间⋯⋯人的整个生活秩序也必须在以此为规划的时间结构中进行。钟表的普及,因此不仅是机械技术的提高,也是因为它成了生活的必要装备。个体的生命节奏和自然节奏不再是生活引导,守时成了文明的标志。

如果这还只是生活问题的话,现代思想家还发现,技术支持下的现代化也没有兑现自由的想象。

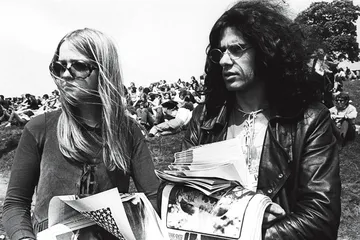

( 上世纪70年代,英国摇滚音乐节上的嬉皮士 )

( 上世纪70年代,英国摇滚音乐节上的嬉皮士 )

最初去美洲寻求自由的乡村团体曾极力反对英国政府的集权作风,由此美国独立后,为了避免中央权力过大,宪法中规定了三权分立。但在英国、法国、日本的发展对比中,汉密尔顿领导的商团强调,强有力的政府对于军事和外交,尤其是对经济的发展,是必不可少的。于是在工业化经济需求的推动下,美国中央政府以另一种途径取得了大量的权力和责任:成立中央银行。事实上,1694年英国已经成立了英格兰银行,正是这个机构为英国的工业革命提供了强有力的支持,也成为工业化时代“集权机构的模范”。美国在经过了与拓荒者和农场主的争论后,于1791年成立了美国第一银行,它就是今日美联储的前身。事实证明,以经济为主导的社会,中央银行行使着更深刻的权力,这意味着对经济发展有利的事务才可以获得更多的自由。所以,马尔库塞会说:“发达工业文明社会舒适、平稳、合理、民主但不自由。”

对于非现代国家,这种权力依然行之有效。华勒斯坦说,发展的观念推动着世界经济的边界不断扩大,其他地区以提供原材料、劳动力、市场等方式被动进入了这个并入的过程,无论是哪一种社会政治构架都被重组成资本主义世界体系内的国家。这种扩展从17世纪开始,到19世纪末,地球上已经没有一个地区置身其外了。

这个体系的扩张在“二战”后更加快了步伐,1944年,由美国主导的“布雷顿森林会议”上,44个国家同意设立国际货币基金组织和世界银行。国际货币基金组织要求会员国将本国货币与美元和黄金挂钩,由此固定了世界通货的基本关系。随后,关贸总协定出台,他们的关系加固了由发达国家主导的世界经济体系。只要体系还在扩展,反体系就一定劣势,世界银行不会贷款给拒绝关贸总协定的国家。

李嘉图曾设想的世界市场里,可以通过国际分工,使人人获利,这种信念甚至至今不衰。但托夫勒提醒这个完备的理论忽视了一个现实:交易的谈判桌两边是不对等的。一边有强大的技术力量、大公司、完备的金融网络、稳固的国家政权,甚至可以用军事力量显示他们的优越,另一边则事事相反。世界市场的利益分配并没有实现李嘉图的梦想,鼓吹自由贸易和自由竞争的集团,却大大得益于不完全竞争,交易的另一方人民不仅感受到征服的屈辱,还从此落下了病根,在心理上自觉低人一等。

关于进步的观念改变了人类原有的各种不同历史观,时间和历史都在一个线性的方向中被解释,于是历史、文化、社会都由进步或落后来规定其价值和优劣。与被征服者的低人一等心理相对应的是征服者文化上的优越感,不仅“适者生存”,“物竞天择”具有了道德感和政治意味,现代文明也因此具有了普适性。

马尔库塞从中分析的政治意味是:“技术的进步创造了各种生活和权力方式,以从苦难和统治中解放出来为借口,击败一切抗争。”因此,技术不仅是生产领域,而且也是一个政治领域。技术甚至还塑造了言论和文化,以技术为中介,经济、文化和政治合成一个全面支配的体系,“技术的合理性变成了政治的合理性”。由工业化所导致的所有社会程序促成了一个强大的官僚系统,同时造就了成千上万的卡夫卡。

人的被缚

维特根斯坦的问题是,假设科学可以解决所有问题,真的能通过产品的巨量生产使人人收益,但生活问题从未被涉及。

在工业国家的乐观气氛中,1932年《美丽新世界》出版,小说中的未来社会是一个“共有、划一、安定”的孵化室,所有人都由试管统一孵化,一样的面孔,一样的灵魂。唯一的恶魔是美国汽车大亨福特,福特发明了汽车的流水线,使生产飞速发展,这种生产方法终于统治了整个世界,他因此代替了上帝。作者阿道斯·赫胥黎是《天演论》作者老赫胥黎的孙子,这两部作品出自一家两代人,真有深意。

卓别林的电影也是同一阶段对工业社会的批判,因为前卫,它的严重性被低估,“二战”又中断了卓别林式的批判。

20世纪60年代之后开始了资本主义新一轮的经济起飞,联合国因此把70年代宣布为“发展的十年”,同时工业化制度的价值体系陷入了危机,神学教授大卫·格里芬认为,现代世界的病态不仅表现为对环境的破坏,更阴险更深层的罪恶是对人的陷害。自然被破坏,空气河流被污染,现代人格危机,引起了对现代化弊病的大规模反思。

法兰克福学派继承了马克思的社会批判精神,继续深化了异化的概念。现代技术和经济制度对人类一切经验的全面控制和支配,使人失去了反思生活和社会的能力,被体制化为与体制和技术意识形态相吻合的人。马尔库塞把这种人叫做“单向度的人”。由技术造就的生产设备“不仅决定着社会需要的职业、技艺和态度,也决定人的需要和欲望,它就倾向于成为极权主义”。现代资本主义正是一种“非恐怖主义的经济-技术协同统治的极权主义”。

体制化完成的过程在他的分析中一目了然:工厂把划一的产品卖到无数家庭的同时,电话迅速传递着消息,邮政服务比电话速度慢一些,但它可以把同样的消息传给数百万人,两者间的速度和范围差异可以在大众传播工具报纸、杂志、广播中得到弥补。印刷机可以在几小时内印出千百万份副本,火车在一天内把报纸送达整个欧洲,教育已经使得人人可以阅读这些消息。在大众传播工具中再度体现着工厂的基本原则,由形象工厂制作的标准化的“真理”、“真相”夹带着广告印入无数人的脑海。传播业是工业文明有效运作的助力系统,它能使个人行为与经济生产的步调协调一致。

标准化进入教育由教育专家设计出标准化课程、评分制度、教学方式,考试中盛行的选择题型则是标准化的对智力活动的最典型的控制。

而这一切都是在“自由”的名下进行的,自由在这个形式中成为一种支配人的统治方式,对人所开放的那些自由选择隐秘地“决定了人能够选择什么和实际上将选择什么”。被现代技术和体制意识形态所洗脑的人们享受着“被骗的自由”,马尔库塞把这种自由叫做自觉地自行着审查的出版自由,自觉地跟传媒学舌的自由,自觉地选择广告产品的自由。

现代社会通过消费对人的统治范围,在鲍德里亚的描述中更是无微不至。

《资本之城》里详述了百货商店的现代意义。自从1846年斯图尔特开了一家五层楼的百货商店,零售业彻底改观,更深刻的结果是彻底改变了顾客购物的理由。世界上第一家百货商店是哪一家无法确定,但斯图尔特的百货商店是真正现代意义上勾引人梦想的商店:沿街的巨大橱窗陈列着来自世界各地的最新样式的物品,吸引行人走进这个汇集了60万种商品的大楼,大楼里的装饰如同宫殿,有富丽的大厅、堂皇的墙面、优雅的壁画,它激发顾客在商品间萌生梦想,激发欲望。它的开创意义不在于商品,而是把购物的场所变成了学习场所,顾客到这里来了解新的潮流、学习消费方式。这个百货大楼发展出了美国式的现代消费文化。

在成熟的消费社会,鲍德里亚说:“消费就发展成了消耗。”并且它是具有特别的社会功能的,其核心功能体现为,支出的增加正是表现价值和意义的地方,于是,消费就变成了生产性的消费。

100年前,各种各样的创始人、先驱者、银行大亨,他们还是大众传媒的主角,比如被描述为大亨代表的华尔街银行家摩根,当时的报纸上说:“在他的权势面前,君王也要顺从,他就是资本主义的化身。”到了消费时代,这种财富大亨已经让位于大消费者,各路明星、浪荡公子、异国酋长的生活成了电视报纸的中心人物,他们的豪华消费以各种方式展示在台前,向公众展示着每一季的最新时尚,上一季的物品一定像污点一样被扔掉了。“产品,不是根据其使用价值或可能的使用价值而存在,而是根据其死亡”,易碎、陈旧、昙花一现是它们的命运。而人,作为大消费者的人,只能在对物品的毁坏和侮辱中确定其身价,并被广告崇高化。而人民模仿他们穿衣,模仿他们的发型,尝试着变得与他们相像,甚至不惜整容。上当的是,其实真正使其崇高化的是模仿者的模仿,“人民照镜子”,所以鲍德里亚说,其实人民在模仿自己,并在模仿中恶化和否定了自己。

甚至知识也被作为消费品,而刺激着文化读物的增多。在大众读物中,人们读的是什么呢?鲍德里亚问:他们追求的是一种入门、一种文化培训或晋升的符号?寻找的是财富或知识?他的结论是,出版物满足的是那种“有晋升希望的阶层”的需要,对这类读物的阅读是一种妥协的结果,既期待一种有特殊利益的文化,同时又带着一种防范特权的动机,既向往更高的阶层,又要对自己的阶层立场有所肯定。这种阅读也充当着一种联络符号,跟那些有着同样状态的人构成一个抽象的共同体,通过这种阅读抽象地参与一个共同体。大众传媒出版业既提供畅销读物也精心体谅着读者,既要制作足够新鲜刺激的内容,又要阻止那些令读者难以快速领会或少有快感的知识,这种文化把自修式的读者排斥到边缘,它本不是为了满足那些自主的需求,而是满足一种修辞,文化内容只是搭配的作料。一本小说,一则新闻,一双鞋,一幅画,一次旅行都可以成为一种修辞,在修辞中所有这一切都成为同质的物品。而这一切又要以模式更新为约束,对于阅读当然无需也没时间缜密研读,只要浏览,最重要的是与更新模式相呼应的连续浏览。它带给人的是文化的再循环,而不是文化。

“毫无疑问,这是一种市场手段。”这种文化培训出的读者,像被设计出来的物品一样,与时代更具兼容性,更能融入社会职业,同时他们也就被开发为合格的“人力资源”,以一种更体面的姿态成为物品。这种新的异化了的人再难具有自身的视角,以及自己的目标。

当人成为这类单向度的人,人就无从认识自己,“只能在他们的商品中识别自己的身份,在他们的汽车、高保真音响、错层房屋、厨房设备中去寻找自己的灵魂”。“当他们彼此描述各自爱与恨、柔情与不满,汽车、食品、家具、同事和竞争对手时,除了使用广告、电影、政客、推销商的用语,别无他词。其实描述的不是自己而是‘他们’的东西。”马尔库塞说,“假如一切灌输性的信息和娱乐媒介都不存在,人将会陷入一种外伤性的空虚中。”

反抗的悖论

“5月风暴”的方式与中老年知识分子分析批判不同,但出发点不出其二。现代教育制度与资本主义经济的沆瀣一气由来已久,在资本主义生产着毫无人性的商品时,教育也在生产着毫无人性的、机械的、标准化的产品人,也被作为资本主义的一个生产车间。完成了对一代代学生的生产加工后,现代标准已经成为全方位的控制,当“5月风暴”的一代学生不愿再成为产品的时候,他们已经找不到逃脱的途径。戴高乐的态度说明了这一点:闹够了就回去上学吧,生活不是靠一辈子胡闹构成的。

“5月风暴”的反抗似乎有一些在政治目标,它根本无力反抗资本主义庞大细密的体系,他们只好扔掉红旗,回去上学,然后打上领带到一个人力资源部求职。似乎一切秩序又恢复了,但美国的制度反抗者宣称自己是“没有目标的反叛者,没有口号的鼓动者,没有纲领的革命者”,他们的气数延长得反而更久一些。他们以弃学反抗教育体制,以四处游荡反抗商业社会,以奇装异服蔑视资产阶级观念,以“自暴自弃”逃避社会规范。金斯堡长诗《嚎叫》中的冲天怨气申诉了“莫洛克”神统治下的军事化的商业社会。1956年,他的诗集出版后引出的共鸣可能是全社会范围的。1957年,凯鲁亚克的长篇小说《在路上》出版,它描写的流浪的生活,被无数青年奉为“生活教科书”,发现了“垮掉”的生活方式。标准化原则消灭一切差异,不合标准的人会感受到失败的精神压力。他们不想再像上一代人那样读同样的新闻、同样的小说,穿同样的衣服,听同样的曲调,他们宁可听黑人的爵士乐、跳摇摆舞、吸大麻、性放纵,参禅念佛,四处漫游旅行,号称“垮掉一代”发起了一场反抗虚无感和绝望感的战争。

如果说《麦田守望者》已经在书本中发起了这场战争,“垮掉一代”则超越了文本,以身试法。20世纪60年代它蔓延到更多的美国青年中,他们蓄长发,穿破衣,吸毒,玩摇滚,以纯粹的精神对抗统治社会的价值观念。《旧金山纪事》的记者赫柏·凯恩普称这群人为嬉皮士。1976年7月《时代》周刊杂志以嬉皮士运动为封面故事,称之为《一个次文化的哲学》。

嬉皮士的本质所在是,想“成为人类的朋友”,“尝试用非等级化的目光看待世界”,“做一个有真实准则的人”。鲍德里亚说,嬉皮士所有行为的一个共同出发点,就是拒绝被名誉地位所社会化,拒绝现代社会的整个仪式,不管这种拒绝以暴力的或非暴力的形式表现,所拒绝的终归是新型的压制性的社会秩序。而实际上他们仍然受到这个社会的制约,这也对比出他们的幼稚和向古老文化寻求灵感的消极,但正因此造就了嬉皮士高尚纯洁的热情。嬉皮士以他们的生活替那些在现代社会压迫下的人类发动了一场“情感暴动”。

以身试法的终究是少数,但嬉皮士精神深入人心,甲壳虫乐队正当其时地在他们的音乐中流露了明显的嬉皮士态度和迷幻色彩,表达了当时更多青年的适度嬉皮精神,在无孔不入的商业体制的协助下,他扮演着青年先锋的角色。

现代社会在与这场情感暴力的对抗中,再次显示了如来佛手掌的优势,它迅速地把所有的反抗者收编进消费秩序中,甲壳虫乐队、垮掉派作品、嬉皮士服饰无不被规划为消费社会的新的奢侈品,反社会品质成为大众生活的一种消费方式。而反抗者在他们所拒绝的这个社会里,作为补充性倒影,或变体安置下来。这不是反抗的成功,本质上依然是资本主义的成功。

如此,所有的个人角色都感受着卡夫卡式的荒谬,或崩溃,或投降。不愁温饱的中产阶级可以去学梭罗,去当农夫或找个滑雪教练的活,敏锐的出版商为更多的人提供的是各种类型的励志书,生活再次步入社会正轨。马尔库塞说,技术和资本主义同化了批判者,依靠技术和商业方式而非恐怖来征服社会的离心力量,“生活变成了一场没有赢家的游戏”。

如《麦田守望者》和《嚎叫》所感受的,悲观成为生活的基调。这是工业革命的鼓吹者所没有料到的。

80年代,积累了30年之后,技术的概念改变了,新经济获得了新的经济和社会活力,在以个人电脑为手段的技术中,人曾经感受被支配的不适好像不再明显,注意力转向如何在新的技术中展开“自主”的生活,反倒形成了一种自由的幻觉。反抗也可以技术领先为表达途径,也似乎是唯一的途径了。

这里形成了一个新的悖论,新技术成为反抗支配的技术,于是反抗支配的本身,就是在强化它的支配,成为这种技术支配的急先锋。它酷似水手结,越挣脱越紧——越是要反抗它,就必须越是依附它。

望乡之思

在所有被揭示的现代弊病中,最根本的症结所在是,以技术为标志的现代生活使人与“存在”隔膜了,人之本性流离失所,人失去了故乡(根本)。这是海德格尔的形而上总结。

“印第安人拒绝使用钢犁,因为它会伤害大地母亲的胸脯。在春天耕作时要摘下马掌,免得伤害怀孕的大地。”人与自然的关系曾经是这样诗性的,以现代技术为形式的手段重新规定了人与自然的关系,“大地不再是大地,不再是某种生气勃勃的东西”,动物、植物和大地的物性被技术彻底破坏。事物只由技术所建构,不再有独立性和尊严。在《林中路》中,海德格尔说:“由于技术的意志,一切东西在事先也在事后都不可阻挡地变成实现生产的物质。地球及其环境变成原料,人变成人力物质,一切都被用于预谋的目的。”“当自然不合人的想法时,人就整理自然,当人缺乏事物时,就生产出新事物,当事物干扰人时,就改造事物。当人为了获利而吹嘘事物时,就展示事物。”一切事物变成材料,就意味着一切事物的齐一化,万千存在变成了千篇一律,所有独特的意义都被否决。在这个事变中,钱是抽象的手段,通过钱,牛、鸡、大麦、黑麦都由等价物而齐一化了。于是,“人就是商人,他经常在秤分量和权衡,却不认识事物自身的价值”。马克思曾在商店中发现,所有的物品正面都挂着冷冰冰的价签,它成了所有物品的正面形象。如同眼下我们对房屋的感受,在所有饭桌边的议论中,很少再听到人们对家的描述,取而代之的是他的房子现在的市值是多少。

一切东西失去了它所享有的本质,成为不足挂齿的东西,单纯的消耗取代了对享有尊严的事物的使用,对自然单纯的剥削取代了对自然礼物的接受。“事物是为了被耗尽而被生产出来的。它们越容易被耗尽,就越轻易被替代。”因此,现代技术生产是一个“贫乏组织”。

新科技和新经济带来了更丰盛的物质,人根据物的节奏和不断替换的现实生活着。在过去的文明中,有文明物一代代留存给人,而现在是人眼看着物的产生和消亡。鲍德里亚形容它们:“虽然不是动物也不是植物,却像热带雨林一样疯狂繁衍,人则成为深陷其中的新野人。”

人的存在失去了人性之所,人就不是存在意义上的人了,自然也被祛魅,诗歌被终结。如果还有诗,只能是对存在之乡的怀念,人的真实存在成为怀念的对象。

所以海德格尔说,只有回忆和怀念。■

(依据:鲍德里亚《消费社会》,托马斯·科斯纳《资本之城》,华勒斯坦等《发展的幻象》,马尔库塞《单向度的人》,海德格尔《林中路》、《哥本哈根社会发展论坛论文选之一,与地球重新签约》,罗斯托《这一切是怎么开始的》,拉塞尔·雅各比《不完美的图像》,大卫·格里芬《后现代科学》)(文 / 舒可文) 再也思想世界理想国没有