摩天楼:通天塔和城市梦想

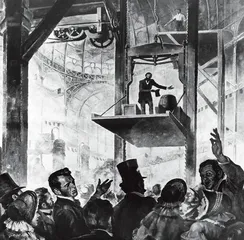

作者:王星 ( 1853年,奥的斯在纽约世博会中演示他的安全升降机 )

( 1853年,奥的斯在纽约世博会中演示他的安全升降机 )

“自行屋”和“炫奇会”

事实是,19世纪末在美国已经出现了超过20层的民用建筑,这显然暗示着某种新技术乃至新材料的存在。1896年,李鸿章访问美国,入住刚揭幕不久的华尔道夫饭店。离开纽约前,李鸿章在饭店接受《纽约时报》记者采访,其间曾有这样一段问答。美国记者问:“在这个国家的所见所闻中什么最使您感兴趣?”李鸿章回答:“我对我在美国见到的一切都很喜欢,所有事情都让我高兴。最使我感到惊讶的是20层或更高一些的摩天大楼,我在中国和欧洲从没见过这种高楼。这些楼看起来建得很牢固,能抗任何狂风吧?但中国不能建这么高的楼房,因台风会很快把它吹倒,而且高层建筑若没有你们这样好的电梯配套也很不方便。”

华尔道夫饭店后来以招待名流显要著称,1893年刚落成时只有13层高,此后经过几次重建才自1931年起达到目前47层、191米的高度,故而李鸿章入住时他本人还无缘体验居住在超过20层的高层建筑中的感受。在李鸿章这篇颇有些名气的访谈里,有关摩天大楼的一段并不算最精彩之处,但仍有两处细节甚至能令专业建筑师也佩服这位清朝老臣目光的锐利。虽然是首次住进高楼,李鸿章已经敏锐地觉察到高层建筑必须解决的两个问题:抗风性,电梯。

电梯的必要性显然更容易被一般人意识到。在李鸿章访美之前30年,一位名叫张德彝的清朝外交官已经在他的《航海述奇》中记录下这种“自行屋”:“梯旁有一门,内有自行屋一间,可容四五人。内有消息,按则此屋自上,抬则自下;欲上第几层楼时,自能止住。”张德彝出使时年仅19岁,与阅历丰富的李鸿章相比,他对于诸种新鲜事物的反应好奇多于审视。当时欧美的很多事物还没有通行的中文译名,张德彝便拥有了伊甸园中的亚当一般随意命名的权利:缝纫机成了“铁裁缝”,橡皮成了“印度擦物宝”。在众多古怪命名中,张德彝创造了“炫奇会”。

“炫奇会”就是现在的“世界博览会”。然而,张德彝从未意识到,让他感到新奇无比的“自行屋”的首次出现正是在“炫奇会”上,而且电梯的每一步新发展也都会随即在这一展会上呈现:1851年伦敦世博会上出现了水力升降机,1854年美国纽约世博会上出现了由美国人奥的斯设计的带有自动制动器的蒸汽动力升降机;1889年的巴黎世博会上,真正意义上的“电梯”出现,它的制造者的名字“奥的斯”也自此成为电梯的代名词,一直传到今天。当年张德彝将“自行屋”的用途只解释为“如人懒上此四百八十余步石梯”,如今据说全世界的电梯每72小时运送的乘客人次已经相当于世界人口的总数。恰如吴焕加教授所言:“电梯促成了楼房向上增高,没有电梯就没有数十层的摩天楼。”

( 1896年,李鸿章访美时入住的华尔道夫饭店(摄于1903年) )

( 1896年,李鸿章访美时入住的华尔道夫饭店(摄于1903年) )

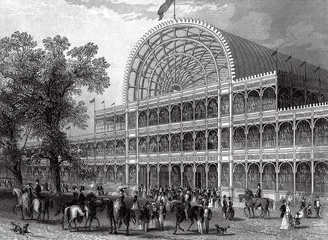

在张德彝的另一本游记《欧美环游记》中又有这样的记述:“乘火轮车游水晶宫⋯⋯一片晶莹,精彩炫目,高华名贵,璀璨可观。”其中提到的水晶宫正是世界博览会首次于1851年在伦敦举行时的展示馆。水晶宫占地7.18万平方米,长564米、宽124米;三层,由底向上逐层缩退;正中有凸起的圆拱顶,其下的中央大厅宽22米,最高点33米,左右两翼高20米,各设有三层展廊。整个建筑以玻璃为主要建材,以铸铁为骨架,其中玻璃30万块,铸铁柱子3300根,铸铁和锻铁制造的桁架梁2224根,柱与梁的连接处有特别设计的连接体,可迅速而牢固地将构件联为一体。世博会结束后,水晶宫按事先的合约在1852年拆除。1852〜1854年,水晶宫移至伦敦南部的锡德纳姆山重建而且规模有所扩大。在此后的80多年间,作为世界各地艺术品的博物馆,水晶宫曾举办过各种演出、展览会,并因其焰火表演而享有盛名。张德彝也曾记录自己观看水晶宫焰火时的兴奋:“往水晶宫看烟火⋯⋯灯火烛天,以千万计。奇货堆积如云,游客往来如蚁,别开光明之界,恍游锦绣之城,洵大观也。”

固然是兴奋,但在见惯了中国式木结构建筑的张德彝看来,“一片晶莹”的水晶宫和他在马赛所住“四面石楼七层”的旅馆的“视觉效果”新奇程度是一样的,他很难察觉出“高华名贵”的水晶宫在当时英国的保守派建筑师眼中是何等的异类。张德彝听说了“炫奇会”或言世博会的存在,知道水晶宫与这场世博会的关联,但他的眼光还不足以敏锐到看出:璀璨之间的铁架其实才是1851年伦敦世博会最大的展品。与“自行屋”一样,这些铁架的历年发展此后也都将在历届世博会上呈现。未来将被李鸿章大加夸奖的电梯的雏形已经在首届世博会上展示,而李鸿章担心的“高层建筑抗风性”问题也将在38年后的另一届世博会上由比水晶宫更进一步的材料与结构设计解决。对于现代高层建筑来说,最初的这几届世博会堪称它们的孕育之地,而这也奠定了未来诸届世博会都会成为最新建筑技术展示地的常规。

拖延已久的材料革命

提到20世纪的现代建筑,很难避“开蓬皮杜中心”。关于这个暴露着钢结构和各种管道、令人联想起“炼油厂和宇宙飞船发射台”的花花绿绿的建筑,各种建筑史读物都津津乐道于当时各界的反应:高调如法国《世界报》:“这是一个纪念物,是表现法兰西伟大精神的纪念堂和象征物之一”,或美国《纽约时报》:“它是对保守派的诅咒”,刻薄如法国《分钟报》:“一个文化猴戏”,或英国《建筑评论》:“谨向建筑师和法兰西致以恐惧的祝贺”,所有这些纷乱而对立的看法都构成了蓬皮杜中心的传奇的一部分。然而,诸如美国《进步建筑》这样的评论却经常为人们所忽视:“法国报刊认为蓬皮杜中心是向未来的祝酒,其实它不过是对昔日建筑技术成就的致敬。与其说它在技术上预示着21世纪,不如说它表现了19世纪;与其说它是未来博物馆设计的先型,不如说它是19世纪展览会建筑盛期的摹本。”

吴焕加教授对这种说法的评价是:“话说得挖苦,但实际情况确实如此。蓬皮杜中心本身在运用材料和结构方面并没有多少创造性,袒露金属结构的做法在19世纪就有,比如水晶宫。”虽然已经在1936年11月30日晚毁于一场大火,但水晶宫已经作为现代建筑史里程碑式的建筑而被人们铭记。第一届世博会的官方名称实际上是“伦敦万国工业博览会”,其宗旨很大程度上是向各国展示英国的工业成就。尽管建造前后始终存在争议,事实证明造型工业感十足的水晶宫贴切地吻合展会的主题,而且在相当长时间里影响了后来历届世博会展馆建筑的结构与风格。就这些意义而言,将水晶宫誉为“19世纪的英国建筑奇观之一”,并将之视为工业革命时代的重要象征物也并不为过。

水晶宫的铁架外形也使它看起来仿佛是预示未来钢结构建筑时代来临的先知。但是,正如美国建筑史学家及评论家弗兰姆普顿在其名著《现代建筑:一部批判的历史》的前言中所感慨的:“在试图编写一部现代建筑史时,首先要确定其起始的时间。然而,你越是寻根求源,它越显得存在于遥远的过去,即使不追溯到文艺复兴时期,也至少要回顾到18世纪中叶。”钢铁、玻璃乃至混凝土,这些材料似乎只与现代建筑紧密相连,然而,事实上,它们在建筑中的应用史远比人们想象的早许多。水晶宫原本只是一座临时性的展会建筑,在世博会结束后却获准易地重建,这一事实本身或许就足以证明后人的想象有误:维多利亚时代的人们并非与钢铁、玻璃完全隔膜。

铁在建筑中的应用经历了铸铁、熟铁、钢乃至钢筋混凝土几个阶段。它作为主要构架材料的历史可以上溯至18世纪,最早的范例据记载是葡萄牙一座小镇上以几根铁柱支撑的一个烟囱,建造于1752年。19世纪到来前,卢浮宫已经有了铁造楼梯扶手,圣彼得堡的欧洛夫宫也使用了铁梁柱。英国早期的标志性范例有1824年大英博物馆皇家图书馆的铁制屋架梁,但更具有深远影响力的却是德比郡现在已不存在的一所厂房。这座厂房建造于1792〜1793年,6层楼高,内部支撑系统全部为铸铁支撑,使用铸铁梁与支柱,而且全部构架裸露在外,完全不使用木料。这对于工厂而言,显然是一个极大的优点,现代工厂建筑的铁制框架结构正由此奠定。

这些动辄八九层高、墙身单薄、全靠铁柱铁梁支撑的厂房曾经使前来考察的德国建筑师印象颇深,但铁件当时在英国的运用还只限于建筑内部。前往美国纽约考察的一位德国建筑师则在报告中留下了这样的记载:“整个立面采用铸铁进行全面而丰富的装饰的建筑司空见惯。”1854年,纽约街头出现完全暴露着铸铁框架的哈波公司大厦。铁构件得以穿越墙面突出于建筑立面之外,这的确要归功于美国。而就铁构架与玻璃的结合而言,法国更早显露出创造力:巴黎小麦市场于1811年建成,这是在圆形屋顶中将铁架与玻璃结合在一起的最早范例。

( 水晶宫被称为第一个应用亚当·斯密劳动分配法则的建筑,这一法则在很大程度上调整了人工、材料和机械的比例 )

( 水晶宫被称为第一个应用亚当·斯密劳动分配法则的建筑,这一法则在很大程度上调整了人工、材料和机械的比例 )

最早可以被称作为玻璃的东西出现在中东地区,它们实际上大多并不透明,只是用来模仿宝石。首先认识到玻璃的透明性特质的据说是古罗马人,理由是古罗马人恋酒,所以需要透明的酒具。有证据表明罗马人能制造不错的玻璃窗,但显然他们不曾在这方面多费心思。玻璃最初的开发和生产一直以意大利和德国为中心。16世纪以后,玻璃的生产地开始北移,时至17世纪末,英国成为世界上最先进的玻璃产地,并且发明了铅玻璃,其间的关键因素是当时英国毫不忌惮大量开采煤矿并以之为燃料制造玻璃。

向天空延伸的铁轨与钢桥

当年负责水晶宫部件运送工作的是火车。世界上最早可行驶蒸汽机车的铁路是1830年在英国开通的利物浦至曼彻斯特线路,其次就是1837年开通的从水晶宫的主要部件产地伯明翰到伦敦的线路。以火车运输自然更多是从经济上考虑,不过也在无形中凸现出水晶宫与铁路在本质上的亲缘联系。勒古耶认为:“铁路设计被作为一种不确定的、广泛无限的抽象形式来进行构思,由此为钢铁在建筑建造上的发展奠定了基础。利用这些原则的最显著建筑是水晶宫。”著名思想家本雅明也在1930年的《巴黎:19世纪的首都》一书中指出:“铁是建筑史上首次出现的人造建筑材料,在19世纪,它的发展步伐不断加快。20年代末,机车经过试验证明只能在铁轨上使用,这个事实给铁的使用以决定性的推动。铁轨是最早的建造部件,也是大梁的先驱。”

火车的高速发展起始于1825年。在英国,不到20年间铁轨就超过了3200公里,作为铁轨材料的铸铁与熟铁也逐渐进入大宗建材范畴。铁轨材料的时代划分形象地体现在铁轨的断面上。1820年,熟铁“T”形轨取代了1789年的铸铁铁轨,随后又发展成1831年首次应用的下宽上窄、“工”字形断面的轧制美国轨,“工”字形逐渐定型成为铁轨断面的标准形状。建筑用铁梁的断面与形状原本五花八门,因为当时很多工程师还在想方设法利用普通船用角铁和板材来做成组合构件以增加铁梁的跨度能力。1854年,17.8厘米高的熟铁梁轧制成功,跨度力再也不成其为问题,以往琐碎的组合梁再无必要,铁梁的断面才自此统一为“工”字形,彻底与铁轨成了一家人。

火车要穿山过水,于是铸铁桥乃至后来的钢架桥成了铁路修建过程中必不可少的工程。世界上第一座铸铁桥诞生于1779年,跨度为30.5米。近20年后,建筑史上第一位真正意义上的“道路桥梁家”特尔福德出现,他建造了一座跨度39.5米的铸铁桥。与历史上第一座铸铁桥耗铁378吨相比,此时特尔福德这座跨度更大的铸铁桥只用了173吨铁。法国的第一座铸铁桥诞生于1823年。19世纪后半期,法国中央高原发现大量矿藏,以致有必要为此耗费巨资修建铁路网。一位名叫埃菲尔的桥梁工程师在此期间大显身手,而也正是这位工程师即将在1889年为巴黎世博会建造著名的“埃菲尔铁塔”。

弗兰姆普顿在《现代建筑:一部批判的历史》中明确指出:“就像水晶宫是铁路的副产品一样,埃菲尔铁塔实际上是一座高300米的铁架桥的立柱,其类型、形式来自对风、重力、水河材料抗力的综合考虑。当时它是一个不可思议的结构,只有穿越铁架登上铁塔才能得到切身体验。”弗兰姆普顿在同一本书的前言中曾感慨“现代建筑史的起始时间难以确定”,但随即也提出:“对于现代建筑而言,其必不可少的条件出现于17世纪末期(即医师兼建筑师佩劳向维特鲁威的比例关系学的普遍可行性提出挑战时)以及工程学与建筑学明显分离的两个时刻之间。后者有时被人们确定于第一所工程学校:巴黎道路工程桥梁学校1747年创立之时。”

( 水晶宫的建造者:园艺师出身的派克斯顿 )

( 水晶宫的建造者:园艺师出身的派克斯顿 )

维特鲁威生于公元前约70年,卒于公元前约25年。有关维特鲁威的生平,后人只知道他是古罗马建筑家,曾在恺撒大帝驻非洲的军队里负责建筑工程。但他留下的一部《建筑十书》却影响了西方随后各世纪的建筑思想,他那句“人是万物的尺度”更是家喻户晓。维特鲁威式的比例关系学可以从文艺复兴时期建筑家阿尔贝蒂的论述中略见一斑:“拱券净跨应大于桥墩宽度的4倍,小于其6倍,而桥墩的宽度应为桥高的1/4。石拱券的厚度应不小于跨度的1/10。”

可以与维特鲁威式的比例关系学相呼应的是中国古时流传下来的各种建筑法式与则例,诸如规定一般房屋屋檐下木柱的高度等于两根柱子间距离的4/5,柱径为柱高的1/11,第二排木柱的直径为檐柱直径加一寸,最粗的柱子为檐柱直径加二寸等等。有关古今建筑结构设计理念的差异,吴焕加教授对本刊的解释是:“差别在于古代的房屋类型不多,变化少而慢。只有宫殿、坛庙、陵墓等少数重要建筑物,建造时可以不计工本和时间。匠师们都是凭着先辈传下来的知识与技能,照老章程办事。前人的知识基本都是从宏观经验得来的,是对某种结构形式的感性认识而非科学分析的产物。如果遇到新的问题,就试试改改,始终不知其所以然。”

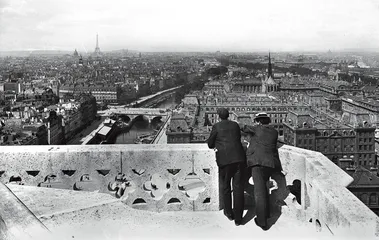

( 19世纪后期,奥斯曼成功地将巴黎从一个围绕传统的行政区组织起来的城市转化为由“资本主义高烧”所统一的大都会(摄于1900年) )

( 19世纪后期,奥斯曼成功地将巴黎从一个围绕传统的行政区组织起来的城市转化为由“资本主义高烧”所统一的大都会(摄于1900年) )

吴焕加教授还指出:这一类笼统的法则和规定可能合乎力学原理,但并不是依据具体环境、具体条件精确分析计算出的结果。以今天的标准看,中国古代留下来的建筑物的结构尺寸普遍偏大、用料偏多,以“很大的强度储备”来确保其安全系数。与保守相伴的还有固执,著名建筑家梁思成在《清式营造则例》的序中就曾写道:“清式至为严酷,每部有一定的权衡大小,虽极小、极不重要的部分,也得按照则例,不能随意。”

犯固执的不止是东方人。早在17世纪初,由于造船业的需要,伽利略就已经开始对材料和结构进行力学研究。1678年,虎克总结出虎克定律,明确提出梁应呈弯曲状的概念。关于这根“弯曲的梁”,近10代的科学家又陆续研究了200多年,至19世纪中期,西方已逐渐建立了相对成熟的关于梁的理论和计算方法。然而,即便是在19世纪这样一个钢铁世纪,1805年时巴黎公共工程委员会一名建筑师还曾公开宣称:“在建筑领域中,对于确定房屋的坚固性来说,那些复杂的计算与符号全无必要。”

曾参与组织1851年伦敦世博会的艺术评论家科尔在1851年的《设计学报》中感慨:“越来越难以判断工程在哪里结束,建筑在哪里开始。”这种将“工程”与“建筑”对立的看法对于现代人来说有些荒唐,对于19世纪的建筑师来说却是至关原则的问题。巴黎道路工程桥梁学校于1747年成立,学校中将建筑师与工程师的分工完全制度化。1795年法国又创办了巴黎理工学校,其目的是“致力于建设与拿破仑王朝的宏伟业绩相适应的技术优势”,学校强调应用技术的做法进一步促进了建筑师和工程师之间日益明确的专业化分工。

1808年,法国建筑师贝兰热和工程师布律内合作设计了一个铁肋圆顶来替代皇宫中被火烧毁的布雷厅的屋顶,这是建筑史上有记载的建筑师和工程师之间明确分工合作的首批例证之一。在19世纪,终日与钢铁打交道的工程师们可以独自负责建造的还只有桥梁、火车站等“非居住建筑”,但正如勒古耶在《超越钢结构》中所说:“钢的运用是非常重要的,不仅因为它能在生产过程中塑形,还因为它固有的材料属性。人类第一次处理这种具有强大受压能力的强劲材料。这种材料将显著改变形式和空间的本性,促进高层和大跨度建筑的发展,把围合建筑从承担一定荷载的束缚中解放出来,迎接机械时代的到来。”

混凝土与石材的时装

混凝土的诞生也远比现代人料想得早出很多。早在18世纪中期,英国就有人用生石灰、黏土、沙、碎铁渣混合制成一种混凝土,类似的混凝土配料在英国的桥梁、港口工程中广泛应用。然而,随后逐渐占据了混凝土研究领先地位的却是法国。1861年,法国工程师科瓦内在里昂地区的传统夯土技术上发明了一种用金属网增强混凝土的新技术,并成立了世界上第一个专门建造钢筋混凝土的公司,巴黎著名的下水道工程便是由他营建的。

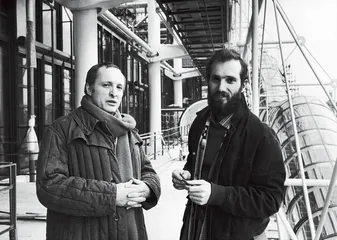

( 蓬皮杜中心的设计师:理查德·罗杰斯(左)、伦佐·皮亚诺 )

( 蓬皮杜中心的设计师:理查德·罗杰斯(左)、伦佐·皮亚诺 )

首次对混凝土这种材料进行系统研究的则是自学成才的法国发明家埃纳比克。钢筋混凝土曾经面临的最大问题是如何形成一个整体组合,埃纳比克最终采用可以弯曲并设钩的圆截面钢筋克服了这个难题。整体式框架结构随之应运而生。1896年,埃纳比克首先将这种新的材料和结构应用于法国北部三座大型纺织厂的建造。在1900年法国世博会的展馆中,埃纳比克的混凝土体系实际上已经得到广泛应用。他的儿子还以钢筋混凝土建造了展会建筑之一“水堡”。

但是,“水堡”的混凝土结构却不得不隐藏在虚假的立面之下,这种待遇几乎与钢铁最初用于建筑时相当。钢铁当年的命运恰如佩夫斯纳所说,只能“用于房屋内部”,因为只有这样它们才可以为“19世纪这一代如此关心立面装饰的建筑师”所容忍。在佩夫斯纳看来,19世纪是一个典型的将建筑面饰与建筑混为一谈的年代,诸如弗格生1862年撰写的《现代建筑风格史》中这样的描述比比皆是:该建筑因为“它更高品质的装饰而成为一件真正的建筑艺术品”。

在英国建筑学家梅尔文编写的工具书《流派(建筑卷)》中,1851年的水晶宫被归于“材料主义”条目下。梅尔文对“材料主义”的简述是:“铸铁和玻璃可否作为适宜的建筑材料,这个问题困扰着19世纪中叶的建筑师们。而且由于一些新建筑类型(如火车站)必须用到这些材料,这个问题变得不可忽略。核心就是,这些新材料是否能适用于上千年来基于石头与木材的经典建筑,或者说,它们的建造能力是否能在不需要借鉴传统的情况下发展。”

“材料主义”条目的附属标签是“RAL”,根据梅尔文的编纂体例,“RAL”代表“广泛的文化潮流”,与“艺术家定义的运动”相对应,表示“一般文化运动在建筑学中的沿袭”。大名鼎鼎的拉斯金该算是当时文化运动的代表人物,他曾经断言:铁这种东西要创造更高的美是“永远不可能的”。然而,也正是他在水晶宫落成之前的1849年预言:“一个时代即将到来,一个适应钢铁建筑的新的建筑定律体系即将产生。”如此的自相矛盾似乎呼应了梅尔文对“材料主义”的叙述中所提到的“困扰”,也带有19世纪中叶艺术评论所特有的思维混乱,佩夫斯纳在《现代设计的先驱者》中将这种混乱归结为“从社会的与从艺术的不同角度考虑问题”所致。

对于非建筑行业的旁观者来说,一时很难理解建筑学家们在古希腊神庙的三陇板(Triglyph)起源问题上的纠缠。三陇板是多立克式古希腊建筑在梁以上的部分,有垂直的凹槽及齿状物。古罗马建筑家维特鲁威认为三陇板起源于一种典型的以石材来模仿木构架的做法,并且认为这是建造者富有创造性的表现。然而,这一说法几乎遭到所有后世建筑或艺术史学家的攻击,而这其中尤以19世纪为甚。德国艺术史学家博迪舍在他1852年出版的《希腊人的建筑》中就坚持:“古希腊的建筑样式是原创性的”,“这种样式是专为石构建筑而创造的”。从建筑结构学来分析这桩公案到底孰是孰非,或者上升到美学高度探讨建筑材料“本性”中的模仿性与应用中的“真实性”问题,以这些方法来解释这场石材之争都嫌繁琐冗长。对于隔岸看风景的人来说,能由此明白为什么最初的钢架高层建筑都以石材为外墙立面就已经足够:在19世纪的很多建筑家看来,与古希腊建筑相关的石材是最正统也最具品位的建筑材料;石材不会“屈尊”模仿比它“低劣”的木材,而其他“低等级”的材料也应谦恭地躲在石材立面背后。

由于缺乏其他建筑材料,文艺复兴时代的建筑师显然会比19世纪的建筑师更真切地了解石材的种种秉性。阿尔贝蒂在《建筑十书》中将墙体分为三个部分:结构体、填充物和覆面层,并提出墙体的不同部位应该使用不同种类的石材。这样的墙体结构同样适用于现代高层建筑,只是钢铁与混凝土代替了石材原先占据的结构体与填充物地位。

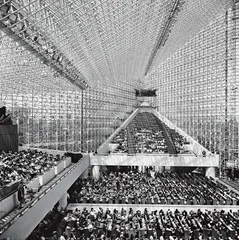

( 水晶大教堂在美国加州落成。教堂主持人说:“上帝喜欢水晶教堂胜过石头建造的教堂”(摄于1980年) )

( 水晶大教堂在美国加州落成。教堂主持人说:“上帝喜欢水晶教堂胜过石头建造的教堂”(摄于1980年) )

阿尔贝蒂将覆面层独立出来作为墙体构造的一个要素,这是一种具有划时代意义的做法,也预示了19世纪德国建筑学家森佩尔提出的“面饰”概念。覆面层的独立意味着它有权利独立于结构体之外,拥有自己的个性并因其“显露在外”这一优势条件进而改变整个建筑的个性。这种“个性”的具体体现方式之一就是建筑材料。随着结构体建造技术与材料的发展,外墙日益丧失实际的承重作用,逐渐成为一种挂在建筑之外、不同材料制作的“服装”。

在19世纪末的美国,复古潮流的偏执曾使石材立面与顶部的仿古拱顶成为每座摩天大楼必备的“制服”。1952年,全玻璃幕墙的利华大厦落成,摩天大楼外墙砖石表层的最后一点遮掩被彻底撕去。此后各种匪夷所思的外墙材料纷纷披挂上阵:1953年,匹兹堡的美国铝公司建造了外墙皮全部使用铝板的30层总部大楼;1958年,芝加哥内陆钢铁公司外墙皮全部使用不锈钢的总部大楼建成。此时的建筑覆面层已经令人眼花缭乱得宛如时装,事实上芝加哥内陆钢铁公司当时对建筑公司的要求就是:要把大楼做得像不锈钢料子的“英国裁制的极考究的服装”。

“隐匿”与“显现”

早在150年前,森佩尔就在《建筑四要素》中归纳出对待建筑材料的三种取向:“1.材料决定论者——认为由材料的性能自然可以得出理所当然的形式来;2.历史主义者——常常以一种(新)材料去模仿历史上基于一种独特材料和工艺而来的建筑形式;3.思辨主义者——材料的应用成了一种完全依赖于智力思辨而排除直觉与知觉的活动。”森佩尔的分类或许有生硬之嫌,但仍准确预示了这150年间对待建筑材料处理的不同流派。自钢架与混凝土结构成熟后,建筑外墙装饰的风格与尺度问题在相当长一段时间里甚至压过了结构改进问题,成为各个建筑师首要考虑的问题。从建筑学意味上说,有无装饰实际上意味着对建筑材料的“隐匿”与“显现”。在史永高撰写的《材料呈现》一书中,这两种态度被具体描述为:“一种是要压抑甚至是去除建筑中的材料因素,把建筑的创造视作一个纯粹的形式和空间过程;另一种则是突出材料之于建筑的根本意义,并在建筑的整个过程中表现材料之于建筑的根本意义。”

当对材料的选择逐渐上升成为美学问题,每座建筑的外表也就具备了如同每一季时装裙子长短一样严肃但也实际的观赏性,而与“成衣”裁缝相对的那些“高级定制”设计者们也成为地位足以令历代建筑师咋舌的明星建筑师。混凝土几代发明者的目标都是创造一种可以为大众服务的廉价而高效的建筑材料,当这种谦逊的代表作——混凝土,终于有机会展现自己的表现力时,它的代表流派却是并不太流行的“粗野主义”,它的代表作则是著名美国建筑师赖特为匹兹堡富商考夫曼设计的“流水别墅”——该别墅耗资12.5万美元,花费3年建成。尽管这座瀑布上的别墅得以建造完全凭借钢筋混凝土特有的悬臂结构,但在赖特看来,混凝土仍是一种“不合法的材料”,一种本身“没有多少质量的集合物”。最初赖特甚至打算将别墅的混凝土表面贴上金叶,在业主老考夫曼的劝说下才放弃了这种做法。事实证明,对于鼎鼎大名的流水别墅来说,老考夫曼堪称救星。赖特的工程图完成后,老考夫曼曾邀请结构工程师审图,结果工程师们对结构的安全性提出了质疑。赖特听闻自然大发脾气。老考夫曼最终充当和事老,驳斥了工程师们,维护了赖特的尊严,但同时又让工人偷偷在钢筋混凝土中放入比赖特规定数量更多的钢筋。1937年流水别墅建成后顿时声名远扬,但尴尬的是不久就频繁出现平台下塌等结构问题现象。后世的工程专家普遍认为:如果当年老考夫曼没有让工人多塞钢筋,别墅的问题恐怕会更加严重。

流水别墅的例子似乎证明,初看只属于19世纪初的建筑师与工程师之间的对立或许并没有我们想象得那么遥远。就在外墙材料花样翻新的同时,20世纪末计算机的应用使建筑结构设计手法从古代的“经验技能型”经由近现代的“科学技术型”进入当代的“复杂系统科学型”。西班牙毕尔巴鄂的古根海姆美术馆1997年建成,这个钛合金外表的怪诞建筑物据说内部的钢构件没有两件长度是一样的,没有计算机辅助设计,即便是天才与机智如19世纪的那些桥梁设计师恐怕也要知难而退。具体到结构类型,曾经被视为“现代”的金属框架结构、钢筋混凝土框架结构以及大跨度结构等如今已经成为常规,新一代的“现代”结构是网架结构、悬索结构、张拉膜结构等。

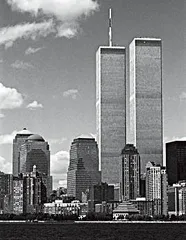

( 1931年建成的纽约帝国大厦高381米,超过埃菲尔铁塔成为当时世界上最高的建筑(摄于1938年) )

( 1931年建成的纽约帝国大厦高381米,超过埃菲尔铁塔成为当时世界上最高的建筑(摄于1938年) )

膜结构建筑是指利用膜材特性而建起来的建筑。支承膜结构的可以是框架,也可以是索,膜材则从最初的PVC逐渐过渡发展到涂覆PTFE的玻璃纤维。时至今日,“覆面层”与“面饰”已经演变成更时髦的“表皮”,它的涵义进一步扩展,而它的材料也越发空若无物。从另一方面说,膜结构的出现或许肯定了未来“结构与建筑一体化”的趋势,但看到“人们害怕膜结构形态仅由力学来确定而缺乏美学的考虑”这样的说法,以及膜结构目前还只用于展馆、体育场等人流集散的建筑而不是居住建筑这样的事实,或许我们该承认自己也并不比19世纪时面对水晶宫的伦敦人更先知先觉。

铁轨划分的都市

诸如“城市皇冠”之类光怪陆离的城市设想其实并不算新鲜,类似的构思早在19世纪就有傅立叶、欧文等人提出。相对于陶特赋予玻璃的乌托邦含义,对于现实中的城市来说更具实际意义的还是钢铁。18世纪末的工业革命使在欧洲已经有500多年历史的传统城市概念在一个世纪内完全改观,工厂对劳动力的需要以及铁路的延伸促使“有限城市”向郊区延伸,而因医疗水平提高以及移民速度加快导致的爆发性人口增长也迫使老城市进行新的规划。19世纪伦敦与巴黎对各自老城区的改造被后世分别称为“画意派”与“理性派”,其间的差异恰似英国式花园的玲珑与法国式庭院的规整之间的对比。英国园艺师雷普敦倡导了“英国公园运动”,试图将农村的风景引入城市,将一片起展览作用的建筑立面与现行的城市结构融合在一起。法国方面负责的则是塞纳河地区行政长官奥斯曼,他的宗旨是“形成统一,把巴黎巨大的消费市场和生产基地改造成有效的整体”,以大规模拆除、取直和开辟全新道路的方法“把一个围绕传统的行政区组织起来的城市转化为由‘资本主义’高烧所统一的大都会”。真正发明“都市化”这一术语的是西班牙工程师舍尔达,他在1859年对巴塞罗那进行了格子式扩建。在1867年出版的《都市化的一般理论》一书中,舍尔达特别强调了交通运输尤其是轨道运输对于城市的重要作用,认为从各方面来看运输都是科学的城市结构的出发点。

伦敦的模式逐渐演变成为后来自给自足的放射性城市,巴塞罗那的模式则成为动态的线型城市。根据霍华德的《明天:一条通向改革的和平之路》一书,这两种城市模式的区别的基本点在于它们对铁路运输的不同态度:放射性城市中铁路的存在仅仅是为了物而不是人,而在线型城市中则突出物与人的“促进”与“交互”。奥斯曼式的“焦点结构转换”以及城市基础设施改造渗透在随后中欧一些主要城市的改造中,对于20世纪建筑而言,更重要的则是对火灾后重建芝加哥市时格网式规划的影响。1909年,在芝加哥市的规划书中,美国建筑师博纳姆这样写道:“奥斯曼在巴黎的业绩也是芝加哥必须完成的任务,必须以此克服人口迅速增长而注定要出现的不可忍受的状况。”根据弗兰姆普顿的《现代建筑:一部批判的历史》,19世纪末,电梯以及钢结构这两个对于高层建筑而言的重要因素已经完善,城市中心因而有可能以摩天大楼的方式进行集中开拓;地铁(1863年)、电车(1884年)和轻轨铁路运输(1890年)的问世则使作为城市未来发展的“自然”后备的“花园式郊区”的存在成为可能。这种“高层的市中心和低层的花园式郊区”的模式在芝加哥的重建过程中明显体现出来,而且也将成为日后美国式城市发展的模式。

无论这几种城市规划的优劣如何,诸如奥斯曼这样曾经操管了整座城市建筑风格的人物都必定令日后的建筑师艳羡不已。陶特的“天堂之家”在现实中显然不会有太多实现的可能,在20世纪初的魏玛共和国,经济与政治两方面的严酷形势都注定社会需求只能趋向实用主义,这样的城市中只能为陶特心目中的玻璃天堂提供极少的真实领地。当1923年陶特不得不接受政府委托进行低造价住宅方案设计时,这一现实已经显现得完全清楚。

玻璃高楼翅膀下的钢铁城市

即便是存在一定程度的合理性,完全符合柯布西耶设想的“光辉城市”也从未建成。1928至1930年,柯布西耶曾参与苏联的部分建筑设计乃至整个城市规划,他试图将玻璃幕墙作为“技术进步”的一部分引入苏联,然而却引来了一系列麻烦,因为当时的那种双层玻璃墙体无法抵御苏联冬季的严寒气候。

抛开具体技术问题不论,不同时代与流派的建筑师对于玻璃这种材料的着魔确实令人印象深刻。在柯布西耶的“光辉城市”中,玻璃幕墙罩被视为“对于提供阳光、空间、绿地等必不可少的欢乐的至关重要的保障”;自30年代起突然认可成批使用成批生产的人造材料来组合整个建筑结构的赖特一瞬间被玻璃的魅力俘虏,在演讲中将玻璃誉为卓绝无比的现代建筑材料,认为这种水晶式的透明性与建筑无柱表面的自由性最为相宜。20世纪30〜60年代在美国建造了大量玻璃幕墙摩天大楼的著名美国建筑师密斯(L.Mies)也曾提出:“假如没有玻璃,混凝土将会是什么样子?钢铁又将是什么样子?”他本人的回答是:“二者创造新的空间的能力将受到极大的限制,甚至于完全消失,它们的承诺将永远止于虚幻,而不会成真。”

对现代工业设计起了决定性影响的包豪斯在其1919年的宣言中说:“让我们共同创立新的未来大厦⋯⋯有朝一日它将从成百万工人手中矗立起来,犹如一个新的信仰的晶莹的象征物伸向天国。”这几乎就是通天塔传说的现代版本。所有这些似乎都在某种程度上呼应着西尔巴特与陶特的玻璃天堂。

《现代建筑:一部批判的历史》有一章论述1962年以来建筑领域中各种国际理论与实践,弗兰姆普顿自认为此章为全书精髓所在,而他对这一时期建筑理论与实践的态度可以从章节标题的命名看出:场所、生产与布景术。其中“布景术”(sceno-graphy)一词是在1992年出版第三版时用来替代原先的“建筑”的。

在《材料呈现》一书中,弗兰姆普顿的理论被作为“抵抗建筑学”的一种而描述为:在后现代“以短暂性为特征的无根文化中,建筑以其物质性以及相对的恒久性被寄予厚望,希望它能作为一种抵抗力量,在纷繁瞬变的图像时代成为人们实在的、可以依托的处所”。弗兰姆普顿提出建筑学在现代扮演的模棱两可的角色:“它在公开场合宣称要为公众利益服务时,却往往不加批判地帮助了一种‘最佳工艺学’统治领域的扩大。”同时将以陶特为代表的“玻璃链”幻想形容为:当人们沉溺于把建筑学设想为纯艺术形式时“某种乌托邦理想的自我内部爆发”。

当惯于建造玻璃高塔的建筑师开始构思城市时,产生的想法难免会有些乌托邦。将自己的城市梦想付诸实际的奥斯曼与舍尔达实际上都将思路集中于在平面上纵贯的混凝土地下管道以及地上钢铁交通轨道。面对当年的哥特式大教堂,罗丹在《法国大教堂》中写道:“大教堂屹然直立,是为了俯览围绕在它身边或者仿佛躲在它翅膀底下的城市。”当年人们建造通天塔时,或许也曾幻想到俯览塔下的城市。如今我们站在摩天大楼上,俯览玻璃幕墙翅膀下沿着公路与铁轨向外延伸的城市。弗兰姆普顿说:“由于它的相对永久性,建筑物别无选择地存在于它所产生的历史时刻中。它的任务是建成于此时此地。”这句话原本是对于现代建筑的某种批判,但当想起传说中人类建造通天塔与城市的初衷是为了“免得我们分散在全地上”,再回想弗兰姆普顿的这句话,也算是一种自我安慰。■

摩天楼大事记

1854年,美国纽约的哈帕兄弟大楼建成。这是世界上第一座铸铁框架结构的多层建筑,虽然只有5层高,却为钢框架结构的高层建筑大量出现奠定了基础。

1889年,埃菲尔铁塔出现在巴黎世界博览会上。铁塔全部以钢铁建造,高达328米,是当时人类建造的最高建筑。以当时的经济情况、现实需求和建筑技术,要建造这样高大的建筑物还只能选择“塔”这种形式。但由于采用了全新的建筑材料和建造技术,埃菲尔铁塔实际上预示了今后建造具有实用价值的摩天大楼的可能性 。

1891年,美国芝加哥的蒙纳诺克大楼建成。由于业主不相信金属框架的安全性,这座16层的建筑成为采用砖墙承重的最后一幢高层建筑,其底部外墙厚近2米。

1885年,美国芝加哥的家庭保险公司大楼建成。高55米,10层,是世界上第一座采用钢框架的高层建筑。

1909年,美国纽约的大都会人寿保险公司大楼建成。高206米,50 层,是世界上第一幢高度超过200米的摩天大楼,也是人类有史以来,第一座超过古代埃及金字塔和中世纪乌尔姆教堂塔楼的实用性建筑物。

1913年,美国的渥尔华斯大楼建成,以241米、52层的高度打破了大都会人寿保险公司大楼仅仅保持了4年的高度纪录。

1929年,美国克莱斯勒大楼建成。高319米,77层,再度打破高层建筑的高度纪录,同时成为第一座高度超过300米的建筑。

1929年,沙逊大厦在上海外滩落成。高77米,13层,由公和洋行设计,是中国第一座超过 10 层的高层建筑。 就在世界上大多数国家都对高层建筑加以限制的时候,中国却成为继美国之后又一个积极探索高层建筑建设的地区。当时中国的上海、天津、广州等地,利用西方的技术、材料甚至直接聘请欧美建筑师进行设计,建造了一批接近当时世界水准的高层建筑。特别是上海,第二次世界大战之前已建有 10层以上的建筑 28 座。

1931年,美国帝国大厦建成。高381米,120层。帝国大厦终于超过埃菲尔铁塔成为世界上最高的建筑,美国也成为继欧洲之后世界建筑高度纪录的保持者,并将这一地位保持了40余年。

1934年,四行储蓄会大厦(现上海国际饭店)建成。高86米,23层,是第二次世界大战之前中国乃至整个远东地区最高的建筑。

1937年,上海外滩的中国银行大楼建成。高76米,17层,主设计师陆谦受。这是最初由中国建筑师自主负责设计的高层建筑之一。

1952年,美国纽约的利华大厦建成。这座24层的办公大厦是世界上第一座玻璃幕墙高层建筑,它开创了全玻璃幕墙板式高层建筑的新手法,成为风行一时的样板。美国著名建筑师密斯在20世纪20年代设想的玻璃摩天大楼方案到此时终于得以实现。

1952年,联合国秘书处大厦建成,虽然这座39层的板式建筑在高度上并不显著,但它的出现标志着以摩天大楼为代表的现代建筑风格已经获得世界各地的广泛认同。

1952年,德国杜塞尔多夫的塞森·阿德姆大楼建成。高160米,30层,是欧洲第一座高度超过100米的现代高层建筑。

1973年,美国纽约世界贸易中心建成。高417米,110层,一时成为世界上最高的建筑。

1973年,法国巴黎的蒙特巴赫玛大楼建成。高229米,64层,是欧洲第一幢高度突破200米的建筑。

1974年,美国芝加哥的西尔斯大厦建成,以443米、110层的高度一举打破前一年纽约世界贸易中心刚刚创下的纪录,成为世界最高的建筑并称雄22年。

1968年,日本的霞关大楼建成。高147米,36层,是日本废除自1920年颁布的有关“建筑物的高度最高不得超过31 米”的法规后建造的第一座高楼。此后仅仅6年,日本的建筑高度已经超过了200米,其发展速度之快超过了欧洲各国。

1978年,日本的阳光大厦建成。高226.3米,60 层,成为亚洲第一高楼。就100米以上高楼的建设数量而论,到70年代末,日本已建成40余座,位居世界第三,仅次于美国和加拿大。

1985年,马来西亚的拉扎克大厦建成,以245米的高度打破了日本保持7年的亚洲第一纪录。

1986年,新加坡的海外联合银行中心建成,以280米、66层的高度再破亚洲纪录。

1989年,中国香港的中银大厦建成,成为亚洲首座超过300米的建筑。

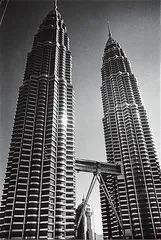

1996年,吉隆坡国家石油公司“双子星”大楼建成,以452米、88层的高度超过美国的西尔斯大厦,成为世界上最高的建筑。

2001年,纽约世界贸易中心的两幢110层高的大楼在遭受恐怖分子劫持的民航客机撞击后相继倒塌。有很多建筑学家认为大楼的倒塌并不是因为飞机的直接冲撞,而是飞机内满载的航空煤油倾泻进入大楼、引起大火并释放出巨大热量,高温软化了支撑大楼的钢筋骨架,最终导致大楼在自身重力的作用下坍塌。世贸中心倒塌后,建筑界要求在高层建筑的钢结构间添加混凝土,这是自19世纪70年代芝加哥大火造成高层建筑倒塌后对于钢架结构隔热提出的又一改进方案。

2001年,中国台北的“101大楼”建成。含塔尖高509米,地上101层,取代吉隆坡“双子星”大厦成为世界最高建筑。

2008年,中国上海的环球金融中心建成。高492米,地上101层,是目前中国第一高楼,同时号称“世界最高的平顶式大楼”。

2010年1月4日,阿拉伯联合酋长国的迪拜塔建成。总高828米,160层。这是目前世界上最高的建筑。■(文 / 王星) 梦想城市摩天楼通天塔