从水晶宫到光辉城市

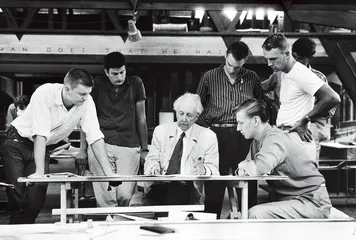

作者:三联生活周刊 ( 赖特(中)是20世纪最具争议的建筑师,他以平民化的混凝士建造了历史上最昂贵的别野之一(摄1958年) )

( 赖特(中)是20世纪最具争议的建筑师,他以平民化的混凝士建造了历史上最昂贵的别野之一(摄1958年) )

砖石结构的极限

传说中的通天塔实际上能建多高?《圣经》的记载中显示得很清楚,这座通天塔应该是一座典型的砖石建筑。关于以砖石建造高层建筑时可能遇到的问题,著名建筑学家吴焕加教授做过这样的描述:“增加层数,在技术上首先要看房屋结构使用的是什么材料。房屋结构除了支承房屋自身和里面的人与物的重量外,还要承受风力、振动、温度变化等加在房屋上的荷载。用土和竹木做结构材料的房子显然高不上去,就是用砖石做墙的房屋也很难超过六七层,因为砖墙高度增加,墙厚也得相应增加。”

乌尔姆教堂始建于1337年。不同于常见的双塔楼教堂,它的建造者固执地将所有精力与建筑材料都“堆砌”在单一的主塔楼上。主塔楼设计高度156米,经当地著名建筑师恩辛格祖孙三代接力都没建造完成。15世纪末以后,该教堂的建造断断续续、几经反复,一代又一代建筑师和难以计数的石匠参与垒建教堂主塔,直到1890年在建筑师拜尔的主持下才终于实现恩辛格的设想,最终塔高161.6米,超出科隆大教堂4.6米。可惜的是,此时乌尔姆教堂只能自诩为“最高的哥特式教堂”,因为始建于1863年的意大利都灵的安东尼针塔已经以164米的高度打破了乌尔姆教堂太迟实现的纪录,成为世界上最高的砖石结构建筑。

现代建筑学将高层建筑分为三类:第一类9〜16层(高度至50米),第二类17〜25层(高度至75米),第三类26〜40层(最高至100米)。高度超过100米、层数超过40层的则被称为“超高层建筑”。高度超过100米的砖石结构建筑事实上已经将这种材料特性和建造技术推向了极致。安东尼针塔名如其形,除了让人看出它追求世界纪录的决心,从穹顶外高耸出的这段纤细的针刺式尖塔实在看不出有什么实用价值。即便是考虑到实用性而大幅度降低高度,砖石结构在建造高层建筑时也有难以克服的困难。1891年,美国芝加哥建造蒙纳诺克大楼,大楼高16层,由砖墙承重。当时通行的施工标准是:单层砖房墙厚12英寸,每加一层底部墙厚要增加4英寸。结果完工后的大楼底层外墙厚近2米。底墙厚度超过2米的大楼费地费料,自然算不上实用,更高的高楼似乎可望而不可即。

水晶宫的革命性

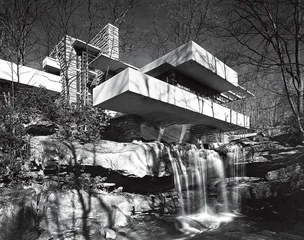

( 流水别墅也许是赖特将建筑和自然完美结合的最成功实例 )

( 流水别墅也许是赖特将建筑和自然完美结合的最成功实例 )

在当年针对水晶宫的各种攻击中,英国艺术评论家拉斯金的那句讥讽颇为出名,他说水晶宫“不过是一座比过去已建的温室更大的温室”。倘若把“温室”看待为在建筑意义上与纪念堂同等严肃的建筑,那么,公允地说,拉斯金这句话并没有什么错。玻璃所带来的良好照明效果很快被人们体验到,法国人给小麦市场安装了敞亮的玻璃屋顶以确保自己的温饱问题,但热爱园艺的英国人想得更远。

1815年,英国园艺家麦金齐在伦敦园艺学会宣读的一篇论文中就提出了“曲线玻璃屋顶”。1817年鲁顿撰写的《论温室》一书中进一步对全玻璃结构的环境特性进行了详尽的讨论,并设想了几种不同的屋顶样式。1836年,巴黎植物园的温室建成,这是历史上第一个完全以铁架和玻璃构成的大型建筑,但此时英国已经拥有数量相当可观的带有曲线玻璃屋顶的温室,由此一些英国的建筑史学家提出:巴黎植物园温室在建筑史上的重要性被人们高估了。

当派克斯顿投标伦敦世博会的场馆建造工程时,他的“官方”头衔实际上是“园艺师”而不是“建筑师”。派克斯顿出身农民之家,23岁起在泰奉郡公爵家做园丁,后升职为花园主管。建造水晶宫之前,派克斯顿建造过的最大工程是泰奉郡公爵的百合花温室,这个温室全部由铁架和玻璃构成,长84米,宽40米,高20米。在后世的建筑或美术史学家看来,水晶宫之所以成为建筑史上的里程碑,并非因为独到的设计或精巧的构思,而是因为它炫富般的庞大形体与近乎笨拙的结构反复。典型的评论诸如艺术史学家佩夫斯纳在《现代设计的先驱者》一书中所言:“使得派克斯顿的这座大厦成为19世纪中叶铁与玻璃建筑中最为突出的事例的原因就在于它的规模巨大——全长564米,比凡尔赛宫还长得多——和不用任何其他材料,而且所有的铁与玻璃部件都附着在以7米网格为基础的预制结构系统上。”

如果要明白水晶宫作为建筑的革命性所在,“预制”恐怕是最关键的词。弗兰姆普顿就指出:“水晶宫与其说是一个特殊形式,不如说它是从设计构思、制作、运输到最后建造和拆除的一个完整的建筑过程的整体体系。”建筑史学家麦金也在《水晶宫史》中提醒读者:在19世纪,“与当代的建筑风气相比,建筑物不是作为形式而是作为过程被构思”。同时麦金宣布水晶宫的设计和建造是“应用亚当·斯密劳动分配法则的第一个建筑,这个法则在很大程度上调整了人工、材料和机械的比例”。

水晶宫的实际建造工期为17周,在当时属于前所未有的高速度。按建筑体积计算,水晶宫每立方英尺的造价只相当于当时的一便士,堪称低廉之至。能够实现这两个令人瞠目的指标,最关键的因素是全部使用了标准化的预制构件与部件。水晶宫使用的部件与派克斯顿此前建造泰奉郡公爵的百合花温室使用的部件基本一致,倘若不是应公众要求为保护几棵大树而增加了一个有很高的曲面屋顶的中央袖廊,派克斯顿原本可以在8天之内就建成一座巨大的三层矩形玻璃建筑物。派克斯顿使用的铁构件以2.44米为基本模数,可以组成从7.31米到21米、95米的一系列不同跨度的结构。

玻璃是建造水晶宫大量需要的另一部件,玻璃总面积达8.36万平方米,重400吨,相当于1840年英国玻璃总产量的1/3。建筑师瓦赫斯曼在他1961年撰写的《建筑的转折点》一书中总结道:“对生产条件进行研究后表明,为了便于运作,每一部件的重量均不能超过1吨,使用的玻璃应尽可能大,以取得最大的经济效益。”使用大面积玻璃以降低成本,这显然是考虑到1845年起英国废除了对玻璃征收消费税。水晶宫的屋顶和墙面都使用了30万块同等规格的玻璃。

整个工程需要的铁构件和玻璃板由伦敦附近伯明翰的几家工厂生产,然后运到工地加以组装。虽然已经事隔150年,如今看来建造水晶宫的这套生产标准预制件的程式也未见落伍。正如美国建筑师勒古耶在《超越钢结构》一书中所说:“水晶宫的建造见证了经济性钢铁冶炼方法的发展,创造了钢框架形成的条件:标准部件由广泛分散设置的工厂大量制造并在现场迅速装配,这成为即将在20世纪盛行的体系建筑物的范例。”

埃菲尔铁塔的象征性

就“显著改变形式和空间的本性”而言,埃菲尔铁塔显然是做到了。尽管经后人考证埃菲尔铁塔的最初创意并非来自埃菲尔本人,而是他公司中的两个下属,后来经一纸协议才将命名权出让给埃菲尔,但如果没有埃菲尔本人精深的桥梁设计知识,这样一座铁塔还只能停留在通天塔的梦想中。钢的使用出现在19世纪的后半期。1870年以后,廉价钢材的运用使得大跨度问题更容易解决,对高架桥的需求也日益增多。自1869至1884年,埃菲尔在法国中央高地设计建造的一系列铁路高架桥逐渐成为新一代建造方法与美学的范例。埃菲尔为这些高架桥特别设计了船形基座和竖向为抛物线剖面的圆管铁塔,这尤其能显示出他为解决水与风的相互动态作用而做的努力,而所有这些技术都将体现在未来的埃菲尔铁塔中。

倘若将埃菲尔铁塔与大跨度铁桥相联系还比较难于想象,那么1889年同届巴黎世博会上康塔明与杜特尔设计建造的机械馆则是大跨度桥梁技术运用于建筑更直观的展示。该展馆以跨度115米的钢架为主结构,长420米,其结构设计以埃菲尔19世纪80年代在设计铰接高架桥时完善了的静力理论为基础,也是建筑史上首先使用三铰拱的大跨度结构。如今人们想起法国更多的是香水、时装、奢侈品,在1855至1900年法国举办的5次世博会上,“机械馆”却是最被重视的场馆。由于这5次世博会是在英国不愿继续举办世博会的背景下由法国接办的,因此有史学家相信:法国刻意突出机械展品乃至机械馆本身,这一做法可以视为法国向英国工业产品和贸易统治地位的挑战。

1889年巴黎世博会的机械馆是当时世界上跨度最大的建筑,可惜在世博会结束不久就被拆除。对于建筑史来讲这固然是个损失,但这也是多数世博会建筑难以避免的命运。埃菲尔铁塔能得以幸存,这其中有埃菲尔本人的努力。1889年巴黎世博会结束后,埃菲尔在铁塔顶部安置了气象仪器并建立起气象研究室,后来铁塔还用于无线电通讯。这些后来添加的实际用途对于保护铁塔免遭拆除确实起到了作用,但真正确保铁塔长久矗立的应该是铁塔建造时就赋予它的某种特别含义。

1889年的世博会对于法国人来说也具有特别的含义。尽管自1855年起就举办世博会,但前四届相形之下更像是为1889年这一届进行的热身运动。1889年是法国大革命100周年,法国在此前5年就决定以一场集技术革命成果之大成的世界博览会来纪念法国历史上的这场社会革命,并决定要在展会期间树立一个“前所未见的、能够激发公众热情的”大型纪念物。作为工业革命的标志性产物,钢铁几乎从一开始就成了现代革命的象征物。早在1786年,铸铁桥诞生不久,英籍美国革命者潘恩就设计了一座铸铁桥作为美国革命的纪念碑,如今为法国革命建造纪念物的工作又落到一位桥梁工程师身上,或许不只是巧合。

埃菲尔本人对纪念性建筑的建造并不陌生,当年法国赠送美国的自由女神像的内部骨架就是由他设计的。从埃菲尔留下的一张草图上,人们可以隐约看出他对这座铁塔所抱的希望:草图左侧是埃菲尔铁塔,右侧是叠罗汉般堆垒着的巴黎圣母院、自由女神像、凯旋门、意大利文艺复兴风格府邸和三座方尖碑式纪念碑。右侧7座建筑的总高度与左侧铁塔齐平,但将铁塔与这7座在建筑史上各具特别意味的建筑物类比,其含义自然绝非简单的高度叠加。

19世纪将“建筑物不是作为形式而是作为过程被构思”的风气再次渗透在铁塔的建造过程中,铁塔在不同施工阶段的形态都被以照片详细记录,俨然一部现代建造技术的史诗。根据当时一位法国作家的回忆:“当脚手架拆除,当国旗飘扬在埃菲尔铁塔顶上,花坛鲜花怒放,晶莹的水花从喷泉射出,巴黎人的感觉是:现实超过了梦想。”埃菲尔铁塔总高328米,是当时世界上最高的建筑物。在弗兰姆普顿等建筑史学家看来,30年后苏联建筑师塔特林设计的钢铁构架的第三世界纪念碑显然是对埃菲尔铁塔的某种致敬,将铁塔认同为“新的社会和技术秩序的象征”。埃菲尔铁塔承担的象征含义还不止如此。1901年,飞行员杜蒙驾驶飞机绕铁塔飞行,以此歌颂铁塔与未来航空间的紧密关系。造型仿佛无限延伸向上的铁轨的埃菲尔铁塔俨然成了引导人们再次瞩目天空的通天塔。

对于建筑史来说,埃菲尔铁塔的最实际意义却在于它预示了建造具有实用价值的摩天大楼的可能性。据计算,当风速达到每小时180公里时,铁塔塔尖摆幅仅为12厘米,这一无懈可击的抗风能力证实了钢架结构用于高层建筑时的可靠性,而负责运送游客的电梯与铁塔建筑本身的完美配合也验证了高层建筑的内部交通解决方案。就这层意义而言,埃菲尔铁塔实际上成了古代象征性高塔和现代实用性高层建筑间的分水岭。

玻璃建筑的乌托邦

从砖石时代的顶峰建筑乌尔姆教堂到如今各有千秋的摩天大楼,结构材料已经发生质变,然而有一种建材却是相同的:玻璃。依据人类学家麦克法兰的《玻璃的世界》一书:“玻璃最早是制造来满足人们的美感的,然后用于巫术。”最早可以被称作玻璃的东西实际上大多并不透明,只是用来模仿宝石。麦克法兰将玻璃在世界不同文化地域的用途归结为五类:镜子、透镜、玩具或首饰、实用器皿、玻璃窗,随后总结出只有西欧以“镜子”、“透镜”的方式应用了玻璃除装饰以外的实用功能,而且自13世纪开始在西北欧出现了玻璃窗,至此欧洲人充分运用了玻璃的全部五项功能。根据麦克法兰的研究,在13世纪之前,西方还更依存于听觉和文本的文化;13世纪起,由于玻璃透镜的发展,西方人转而更依赖于视觉的感知方式,形成一种视觉主导的文化:“玻璃改造了人类与自然世界的关系,它改变了人类对现实的感悟,将视觉的地位提升到记忆之上。”然而,正如本雅明观察到的:在19世纪20年代钢铁被大量运用的同时,“玻璃在建筑中的应用范围扩大了,但作为建筑材料而大量使用的社会条件是在100年后才具备的。在西尔巴特1914年的《玻璃建筑》中,它仍然在一种乌托邦的文脉中出现。”

西尔巴特不是一名建筑师,而是一位诗人。不过,在他早年那些带有科学幻想性质的小说里,常以一位专事玻璃建筑的建筑师为主角。《玻璃建筑》也不是一部理论著作,而是一部长诗,西尔巴特将它题献给他的“兄弟”陶特,一位德国表现主义建筑师。《玻璃建筑》中最著名的词句是:“人们更多地生活于封闭的房间中,它们构成了我们的环境,而我们的文化正是孕育于这一环节。从某种程度,文化正是建筑的产物。要想我们的文化提升到一个新的水平,那么无论愿意与否,我们的建筑都必须改变。这一点只有在去除了作为生活居所的房间的封闭性特质时方才可能。引入玻璃建筑是唯一的办法,因为玻璃建筑不是通过一个个独立的窗户,而是通过每一片可能的墙,一种完全由玻璃——彩色的玻璃——做成的墙来引入阳光,月光和星光。经由这一方式创造的环境,必将给我们带来一种新的文化。”

陶特的回礼则是1914年他为德意志制造联盟展览会设计的玻璃展馆,展馆题上了西尔巴特的格言“没有玻璃宫殿,生活将成为负担”。史永高的《材料呈现》在探讨玻璃“透明性”的寓意时提出:“它似乎与早期现代建筑中的白墙有着某种相似的意识形态的追求。它们共同暗含了对于政治民主的渴望,对于专制体制的憎恶;对于真实与诚实的颂扬,对于虚假与伪善的道德摒弃;对于清洁与透明的热爱,对于肮脏与遮蔽的憎恶⋯⋯如果说白墙仅仅是以一种隐喻的方式表达了这一理想,玻璃的透明性则以一种最为直接的方式传达了新社会嘹亮的诉求。”

尽管以陶特为主力的这场以“玻璃链”之名留存于建筑史的运动在1920年就已临近瓦解,陶特仍在当年出版了他的名著《城市的瓦解》,主张将城市解散,城市人口返回土地。弗兰姆普顿将陶特的观念总结为:“在他最讲实际的时刻,他试图制定以农业及手工业为基础的社区模式;在他最富想象力的时刻,他为阿尔卑斯山区规划了一些玻璃庙宇建筑物。”典型的陶特式方案是“城市皇冠”,这是一个圆形的、辐射状分割的农业居住点模型,在核心地区有三个互不干扰的居住区,每一区为一个市民阶层设置,每一个居住区围绕着菱形庭院形成组合,这三部分各自轴向地引向中间晶体般的“天堂之家”,社区的统治者则在那里集会。

广亩城市和光辉城市

相形之下,美国式后备“花园式郊区”的存在带来的附属作用倒是为建筑师提供了“实验设计”的场所。19世纪末至20世纪初,有轨电车的运用促使了芝加哥“橡树园”郊区的建立,此处后来便成了美国著名建筑师赖特早期住宅设计建造的试验场,而这些造价不菲的私人宅邸日后在建筑史上将以“草原神话”风格留名。赖特事业的第二阶段却回到了“高层的市中心”。弗兰姆普顿将这一转变的缘起归结为“亨利·福特成批生产小汽车的经济性以及大衰退的冲击似乎把赖特从他的黄金梦境中惊醒,同时也使他摆脱了在青翠山谷中放错位置的美学:为富翁们建造玛雅式住宅的‘瞬间文化’”。1928年赖特创造“尤索尼亚”(Usonia)一词,用来表示一种即将自发地出现在美国的“平均主义文化”以及为这一文化而设计的“方便、经济而舒适的小型住宅”。1932年,赖特出版第一本关于城市规划的书《消失中的城市》。他在书中把自己此前那种将集中的城市重新分布在一个地区性农业方格网络上的方案“广亩城市”(Broadacre City)延伸为:“未来城市应当是无所不在又无所在的”,人们“不需要有人帮助建造广亩城市,它将建造自己,并且完全是随意性的”。赖特是首先提出“有机建筑”的人,按照他本人的定义,有机建筑最终的意义在于“采用钢筋混凝土结构时要遵照潜在的自然原则,经济地创缔、建造形式和空间”。赖特的尤索尼亚住宅的核心是与起居室脱离的闭合厨房区。多位建筑史学家都曾指出,这是对现代家庭居室规划的一个重要贡献。然而,倘若想到赖特心目中尤索尼亚住宅的代表作是那座耗资12.5万美元的流水别墅,人们也不得不认同社会学家夏皮罗早在1938年就指出的赖特式城市梦想中的自相矛盾之处:“赖特基本上忽视了决定人们得以自由和像样地生活的经济条件。当他提出工人们按照自己的经济能力一步步建造自己的工厂预制的住房——先是厨房厕所,再随着自己在工厂中挣到的钱的多少建造其他的房间时,他已经预见到这些新的封建聚居点的贫困。”

与“广亩城市”比,和21世纪的城市更密切相关的是另一著名建筑师柯布西耶的“光辉城市”。在弗兰姆普顿看来,“柯布西耶在20世纪建筑学的发展中起到绝对的中心和种子作用”。在他1923年撰写的那本已成经典的《走向新建筑》中,柯布西耶明确宣告:“社会机器已大大脱节,它摇摆于一种有历史意义的改善和一场大灾难之间;每个人的原始本能都要保证自己有个掩蔽物,而今日社会之各级工人却不再享有适合自己生活需要的住房,艺术家和知识分子也是如此。现今社会动荡的根子就在于建筑:不是建筑,就是革命。”柯布西耶对一般性普及住宅的解决方案是“光辉城市”,这是一种几乎可以用固定模板、以流水线样式大批生产的住宅。与柯布西耶此前提出的“不动产别墅”方案相比,“光辉城市”的房屋类型更以经济性为准则,强调系列生产的定量化标准。“不动产别墅”包括一个宽敞的花园平台和双层生活空间,并且不论家庭大小都规定了固定尺寸。“光辉城市”则是一种规模灵活可变的单层公寓,它将空间中每一平方厘米都进行优化设计,隔墙减薄到隔声允许的极限,厨厕等服务类空间也减到最小。经过这些处理,“光辉城市”的公寓事实上成为某种火车卧铺车厢一样的人体工程学高效产品。尽管这样的公寓在当代人看来并不陌生,但它们在当年却曾被批评为“离开了传统意义的建筑学而更接近产品设计”。■(文 / 三联生活周刊) 光辉水晶宫城市