电报与信息革命

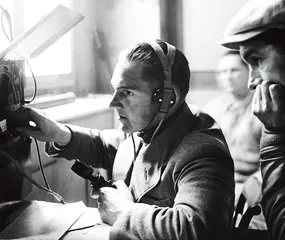

作者:三联生活周刊 ( 20世纪40年代广播站的电报员 )

( 20世纪40年代广播站的电报员 )

1746年,法国科学家诺莱在巴黎的一个天主教修道院做了一个相当壮观的试验。他让200多名修道士排成一条长线,每人手中各自握着一根25英寸的铁线,与左右相邻的人首尾相连,队伍大概排出1英里长。然后他将一个很原始的电池(一个储存了电荷的容器)接到第一个人的铁线上,结果200个修道士都遭到了剧烈的电击。

这个试验不是为了好玩,而是出于很严肃的科学目的。和当时的许多科学家一样,诺莱想知道,电能沿着一根电线走多远,多快?电能走多远,它就能带着信号走多远。

从传播的角度,1746年的世界和746年没有什么变化:世界大得深不可测,把消息传递到远方只能靠马匹或者船只。更快的传播手段一直都在,比如声音,教堂的钟声、战鼓;比如光,城楼的烽火、海面的旗语。但它们都不像电,可以沿着电线传播到任何一个角落,没有时间和气候条件的限制。它唯一的缺陷似乎是不能像信使那样开口说话。

尽管诺莱已经在理论上证实了电传递信息的即时性,但他的时代既没有能力享受远距离传递信息的好处,也没有一个能支持建构持久网络的社会结构,所以试验只是试验而已。直到半个世纪后,法国大革命爆发,伴随着现代国家的建立,发展远程通信技术的社会原动力才真正出现。

克洛德·沙普(Claude Chappe)出生于一个富裕的家庭。他本来打算成为一名牧师,但因为法国大革命的爆发而搁浅,转而从事物理研究。1790年,他制定了一个计划:“使政府处于在远距离以最短的时间传递命令的状态”。他试了好几种办法,包括电、声,还借助了望远镜观测信号,但都没有成功。直到1791年3月,他在家乡Brulon和法国北部城市Parce之间,相隔10英里的两地成功传递了光学信号,总共花了4分钟。他本来想给自己的发明取名叫“Tachygraphe”(快写),但他的朋友建议他改成“Telegraphy”(远写)。电报由此诞生。

( 丹麦物理学家汉斯·克里斯蒂安·奥斯特 )

( 丹麦物理学家汉斯·克里斯蒂安·奥斯特 )

1794年,法国政府在巴黎和里尔之间搭建了第一个固定的光学电报系统。这样的系统每隔10到30公里就要搭建一个电报塔,费用极其高昂,只有政府才能负担得起。因此早期电报基本上用于军事目的,成为权力和秩序的一个要素。沙普想将他的发明普及到商业用途,比如传递商品价格信息,预报船舶到达港口的情况等,但都被政府拒绝。

沙普晚年患有严重的抑郁症,他的许多竞争对手宣称比他发明了更高级的电报,或者比他更早发明了电报,连好友宝玑,曾经帮他一起设计电报系统的瑞士钟表大师也与他反目。1805年,他在巴黎电报大厦附近跳井自杀,死后被葬在一个电报塔形状的墓碑下,上面刻着“安息”二字。而他的发明在欧洲大陆继续蔓延,到了19世纪30年代,西欧大部分地方都建起了电报塔,传递新闻与官方信息,从巴黎到威尼斯、阿姆斯特丹、芬兰、瑞典、俄罗斯,合计1000多座。

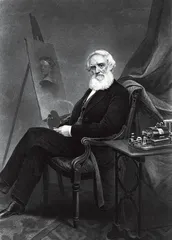

( 美国发明家、莫尔斯电码创立者萨缪尔·莫尔斯 )

( 美国发明家、莫尔斯电码创立者萨缪尔·莫尔斯 )

今天,一个小孩子都能学会怎么搭建一个电子电报。只要有一个电池、一个灯泡,中间用电线连接,然后轻轻一摁开关就行。你可以利用灯泡的明灭为信息编码,比如亮一下是A,亮两下是B。但是,19世纪初既没有电池也没有灯泡,人们无法探测一根电线里是否有电,直到1820年,丹麦物理学家汉斯·克里斯蒂安·奥斯特发现电磁学效应。很快,电流计和电磁石也被发明出来,为电子电报的发明奠定了技术基础。

萨缪尔·莫尔斯1791年出生于美国麻省的查尔斯小镇。那一年,法国人沙普第一次演示了光学电报。如果莫尔斯早几年发明电子电报机,也许他能赶得上回去见妻子最后一面。

( 1790年,克洛德·沙普在法国发明了“光学电报” )

( 1790年,克洛德·沙普在法国发明了“光学电报” )

1825年2月7日,莫尔斯的妻子在纽黑文的家中突然染病去世,当时莫尔斯正在华盛顿谈生意。他是一个画家,刚刚得到一个不错的机会,给一个军人画一幅肖像。他高兴地给妻子写信,却不知道她已经去世。

2月11日他收到父亲的来信,得知噩耗,立刻启程回家,希望赶上她的葬礼。当时从华盛顿到纽黑文需要4天行程,尽管快马加鞭,一刻不歇,但等他到家时,妻子已经入葬。1825年的美国,信息流动最快的速度不过如此。

此后几年,失意落魄的莫尔斯前往欧洲,在意大利、法国、瑞士度过了几年安静的时光,苦心学习绘画技巧。1832年,他坐一艘游轮回国,途中一直在画卢浮宫珍品的微缩版,准备回国办一个展览。莫尔斯一向有这种“机械复制时代”的癖好,他发明过一种能切割大理石的设备,想着能复制大批伟大的雕塑,卖给公众。一次午餐时,他与几个游客聊天,谈到了电磁学的知识,以及那个古老的问题:电到底能传多远多快?

也许是因为妻子的悲剧,这个问题让他如遭电击,既然电能将信号即时传播到任何一个地方,为什么不能将思想传播到任何一个点?其实,他不是第一个思考这个问题的人,但之前的科学家们都将重心放在了“怎么传递”上,尤其是电在远距离传递时信号衰减的问题,而莫尔斯的所有念头都集中在“思想怎么转换成信号”上。

在海上航行的6个星期里,被后人称为莫尔斯密码的构想在他的脑海中大致成形。他设想用一系列长短信号(分别由“—”和“·”组成)代表0〜9的数字、26个英文字母以及标点符号。编码的原则之一是越常用的字母用越简单的信号来代表,比如最常用的E是“·”,T是“—”。他还设想利用电磁石控制铅笔或者墨水,把这些信号记录下来。

1838年,莫尔斯向美国国会提交了电报机的模型。他说,这个机器能在瞬息之内在国家之间,甚至大陆之间传递信息。

6年后,经过无数次实验,他的设想终于实现,在1844年5月,莫尔斯将相隔60多公里的华盛顿国会大厦联邦最高法院会议厅和巴尔的摩城用电线连接,当他操纵华盛顿这边的发报机上的开关时,电路中时断时续地产生着电流,在巴尔的摩城的收报机中的电磁铁也因电流的变化而不停地接通和断开,持续产生着“嘀”、“嗒”声。他输入的第一条信息是:What Hath God Wrought(上帝啊,你带来了什么)。

到1852年,美国已经铺设了2.3万英里的电报线,整个通信工业开始起飞。到了1880年,10万英里的海底电缆通向大西洋北部,穿越红海、加勒比海。同样一条信息,从伦敦到纽约,1838年需要花费数个星期甚至数个月,这时只要几分钟。■(文 / 三联生活周刊) 信息莫尔斯电报革命信息革命