荷兰馆,快乐从街道开始

作者:贾冬婷 ( 设计师约翰·考美林

)

( 设计师约翰·考美林

)

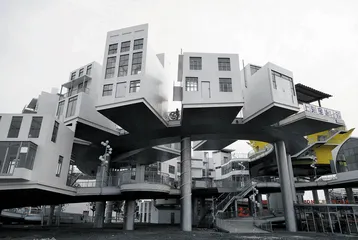

天上的街市

一个橙色的身影从荷兰馆工地跑过来,工作服,安全帽,满身灰尘。如果不是他高大的身形和冻得通红的外国人面孔,你根本不会将约翰·考美林(John Kormeling)从施工工人中辨认出来。他指着一旁的中方施工管理人员介绍:“这是我的老板。”而和工人们,则直呼其名,打成一片。即便在上海零度以下的严寒里,他也不愿意待在屋子里,而是整天泡在工地上。

他身后是一条盘旋而上的红色轨道,如同即将启动的过山车,轨道上悬挂着形态各异的白色小房子,只在中央冒出一个明黄的冠状屋顶——考美林的作品和他本人一样简单、直接,还有种让人忍俊不禁的幽默感。邻居就是把凡尔赛花园搬来的法国馆和种子星球般的英国馆,荷兰馆则独辟蹊径,轻巧地从外形的争奇斗艳中脱身。

“接到荷兰馆方案中标的电话时,我正在刷漆呢。”考美林乐呵呵地对本刊记者说,他自己也有些意外。在新兴建筑思潮和明星建筑师不断涌现的荷兰,考美林不算有名,他甚至不算是个传统意义上的建筑师,更像是一个装置艺术家。考美林回忆,入围最后一轮的有7个人,包括雷姆·库哈斯(Ram Koolhaas),一一回答评委的提问。最关键的问题是,什么是更好的城市?考美林说,好的城市始于好的街道,好的街道是功能混合的街道,人们在这里居住、工作、休闲、耕作……展览也是街道的一部分。所以,为什么不干脆建一条街呢?他直接而特别的想法打动了评委。

荷兰世博会传媒与文化事务经理施鹤玲(Machtelt Schelling)也很喜欢考美林的设计。她对本刊记者说:“他说他想将展示放在室外,而不是在一个封闭的盒子里,放放电影。当你身在荷兰馆,在街上漫步的同时,可欣赏荷兰的尖端科技和艺术,还可以看到上海的天际线,看看这些错落有致、风格各异的建筑物,会对城市有感觉。”

( 上海世博会荷兰馆效果图

)

( 上海世博会荷兰馆效果图

)

“将小屋悬在街道上,一方面是5000平方米的场馆面积有限,另一方面这样的设计可以使整个建筑看上去更加富有立体感。”考美林记得,2000年,他去日本参加一个国际建筑设计比赛,无意间看到了当地一栋螺旋形建筑,一下子引起了兴趣。之后的10年他不断琢磨着把各种螺旋形完善,这一次终于在荷兰馆用上。

考美林身上贴着抽象的红色“8”标志。他说,螺旋造型最初来源于荷兰一座山,而来到中国,他听说“8”被视为幸运数字,就决定进一步演变成两个相互缠绕的数字“8”,入乡随俗。至于将街道涂成红色,他指指自己的脸:“冷、热或者害羞的脸色不是很美吗?而且红色在中国有喜庆之意,用它来强调街道也很鲜明。”

( 建设中的荷兰馆 )

( 建设中的荷兰馆 )

除了中央一座明黄冠状房屋,红色街道上悬挑着的26个小房子都被统一漆成了白色。考美林说,白色有膨胀感,可以让每一个面积有限的小房子看起来大些。而且,也是为了外观一致,不至于喧宾夺主,抢了内部展品的风头。

将这些看似普通的小房子一一“悬挂”起来,并不是件容易的事。考美林说,荷兰国内的施工公司看到这设计都直摇头,直到他遇到结构工程师博莱(Rijk Blok)。博莱对本刊记者说:“为了让出更多空间给街道,大部分房子都悬挑在外,所以整体是钢结构的,而且街道螺旋上升,钢结构都是倾斜和扭曲的。灾害下的极端情况,我们将每一个支撑桥面的柱子和桥面横梁之间形成的空隙控制在2米×1.5米。这又带来另外两个问题:一是地面找平,因为很多房子是斜的,要在布展前重新灌平,担心压力和渗水,所以房屋用的是一种特殊的化工涂料;二是防雷,我们在每个房子的屋顶铺上防雷袋,可以把电引向地面。”悬挑的小屋不能承受太大压力,为了防止蜂拥而入造成意外,“快乐街”上每一栋屋子都是只能看不能进的。这也成了考美林最大的遗憾。

为什么不干脆将螺旋街道做成过山车呢?考美林说,他不想只是让人们在下面大叫“好耶!”而不去看不去想,实际上“快乐街”是一个很严肃的想法,只是看上去滑稽罢了,“就像个冷笑话,刚开始反应不过来,想一想会发笑,会思考”。

“快乐街”最初的灵感源于考美林喜欢逛集市,集市总是混乱的,但也丰富有趣。高楼大厦则不同,总是千篇一律。所以他用一条螺旋街道,把集市混合到建筑物中去。在他眼里,一条街道蕴含了太多内容,一栋住宅,一间商店,一家工厂,一座办公楼,一块农田,一个汽车加油站,一片运动场……并不为按住宅、工作、工业区域进行功能分区的现代城市规划所限制。所有这些,构成了丰富的城市生活。

镜像荷兰生活史

“一切都是假的!假的草坪,假的房子,假的街道……”考美林兴奋地比划,“只有房子里的展品是真的。”

与电影屏幕只是作为电影的载体而存在不同,如果说有关荷兰的室内展示构成一重空间,承载它们的“快乐街”则构成另一重空间。两者互为反差,又互相映衬。

事实上,“快乐街”上的26座迷你展馆有自身的逻辑体系。考美林的解释令这些白色模型生动起来:每一栋房子的建筑外观在荷兰都有原型,一方面来自17世纪到现在不同历史阶段的典型建筑,另一方面也来自于不同阶层。沿着街道绕一圈,相当于走过了一部荷兰建筑和社会生活史。

最早的一栋原型来自17世纪的阿姆斯特丹。那时,荷兰开启了它的“黄金时代”,有着美丽山墙的运河屋成为其标志性景观。连排房屋看起来要么像微缩城堡,要么带有尖尖的坡形山墙,仿效木屋陡直的房顶。考美林将当时的典型运河屋搬到“快乐街”,但他有些遗憾,那栋真正的运河屋是绿色的,红色的窗框,看上去像童话城堡,但在这里只能统一漆成白色。

考美林介绍,阿姆斯特丹运河屋以节约空间闻名。这些玩具般可爱的老式住宅一般4到5层,沿街立面很狭窄,门仅能容一个人走进。古时有一条奇怪的法律,门越大交纳的税就越多,无奈的人们只好将门尽量做小,却把窗户做得很大,家具等都从窗口吊运进出。内壁炉将房屋分为公共空间和私人空间两部分,也分隔出家庭生活的双重本质。一方面,商人和善开朗,在前堂接待主顾,夜晚百叶窗和窗帘照样敞开;另一方面,内室生活则是封闭的、私人的。

在“快乐街”一排直立房屋中,这栋“运河屋”略微向街道倾斜。考美林说,这并不是施工错误,而是故意还原当时风貌。阿姆斯特丹从中世纪木屋开始,每一个楼层都向街道伸出一点,其优点在于:正面墙体的支架比墙壁垂直的房屋承受小得多的风雨压力。这样一来,在任何一条街道上房屋山墙的终端总是向彼此前倾,使本已狭小的街道和大坝更显拥挤。后来商人们建造越来越多的储货阁楼,这种坡形建筑也使升降货物省力很多,不会出现货物频频撞上正面墙体和玻璃窗的险情。

“快乐街”上还模拟了风格派的标志性建筑物。风格派(De Stijl)是20世纪初期现代主义运动中荷兰出现的思潮,时值第一次世界大战期间,荷兰作为中立国提供给各国艺术家一个庇护所,在此碰撞出对抗战争暴力和非理性的火花。其中的代表建筑师包括简·维尔斯(Jan Wils)和格里特·里特维尔德(Gerrit Rietveld)等,形成风格派建筑最基本的特征:各种部件通过直立立柱的联系,组合成新的、有意义的、理想主义的结构,创造一个新的次序和新的世界。

考美林借用的原型之一是格里特·里特维尔德著名的施罗德住宅(Schroder house)。考美林介绍,格里特·里特维尔德是以简洁和实用为标志的新型建筑设计的奠基者,他的施罗德住宅被称为当时欧洲最现代的建筑。立面上,整栋建筑是由水平和垂直的线和面组成的三维综合体,墙面之间相互独立又相互制约,没有任何一个元素可以单独支配这一建筑。大面积的玻璃和阳台朝向景观和街道,打破了内外的界限。功能上,一层设计了门廊、车库、大厅和辅助性房间,二层作为主要的生活空间布置了三间卧室和起居室。在二层平面上,房间分隔由大量的活动墙体完成,通过其折叠和伸缩,突破了传统布局,使得各自独立的浴室和四间屋子可以被自由地组合成各种各样相邻或交叉贯通的空间。在空间上,综合了建筑内外的通透,可变墙体带来的自由平面和地面颜色对空间归属感的限定,使整个建筑在鼓励家庭成员互相交流的同时,将建筑的内部与外部空间结合起来。

搬来的还有简·维尔斯的代表作。考美林介绍,这一建筑通过一种清晰且有序的体量布置表现,整体呈金字塔形,低矮的部分围绕着三层的中部展开。分散的体块在二层位置由水平的平滑混凝土条连接,之间设置窗户。宽大的烟囱一直延伸过屋顶,作为平衡的垂直元素。窗户也很有特点:一层采用大面积整体玻璃,达到内外的互动性;二层的竖窗夹在水平的混凝土条之间以求得统一;三层的水平条窗紧贴檐口,增加了屋顶的漂浮感。

考美林还在他的“快乐街”里力图展现不同社会阶层的生活状态。比如,有农民居住的房屋,荷兰典型的2间房,8扇窗,通风好,便于晾晒郁金香块茎;还有富人居住的复式住宅,花园、车库、地下室等一应俱全,甚至设计了可开进屋内充电的电动汽车。

“典型的荷兰建筑一直延续了运河屋的特点——最小的空间、最大的利用度,前厅的大片玻璃、宽敞的阳台几乎是不变的定律。‘好’的定义在于完美结合比例、尺寸、颜色、机能,以及与使用者的良好互动。因此,可以说实用主义贯穿荷兰建筑的设计概念。”考美林说。

一栋白房子来自中国,平屋顶,多层窗,和周围的荷兰房子融合在一起。这是考美林2006年在世博园区里淘来的宝贝,一栋普通的工厂用房,后来随着园区建设灰飞烟灭了。立在这里,也是一个纪念。

“快乐街”上最醒目的,无疑是螺旋最上层中心的黄色冠状建筑,形如一朵绽放的莲花。“像不像外滩的威斯汀酒店屋顶?”考美林说,那个漂亮的屋顶就是他最初的灵感来源。而这一造型又与荷兰的一大特征联系起来——一顶王冠。仿照荷兰女王王冠的特征,考美林又做了改进,比如改成21片叶子。“王冠”的屋顶是最佳观景点,近处是世博最精彩的欧洲片区,不远处就是卢浦大桥、黄浦江……而“王冠”内部将漆成粉红色,用作VIP室,可以用餐、会谈、开party。考美林对这里面的音效很满意,因为向外倾斜的墙面让声音增加了一次反射,降低回声,提高了逼真度。

“快乐街”上当然不仅是住宅。比如,一座小屋上挂着“Cineac”的招牌。在阿姆斯特丹,Cineac曾经是建于1934年的功能主义风格的电影院,现在是一家著名的俱乐部,可举办演唱会。还有悬挂在高处的“广告牌”房屋。荷兰馆里的Cineac并不是真实的电影院或俱乐部,只是象征在这条“快乐街”里,“俱乐部”、“商场”、“电影院”一个都不缺。还有地面上一整片塑胶草坪,象征着足球王国的骄傲,人们可以在这里喝喝咖啡,聊聊天。

考美林时刻不忘来点调侃。“快乐街”地面层,他设计了一个悬挂着的“广告牌”房子,在它的荷兰原型中,以前是一个发令台,后来挂上了广告牌,政府规定,谁愿意定期清理广告牌,就可以免费住在里面。考美林将它改成缺一块的广告屏幕,这样,人从屋子里出来,就好像成了广告的一部分。这点“缺陷”让负责荷兰馆弱电施工的工人很头疼。

早在“快乐街”之前,老顽童考美林的设计就经常充满游乐园的气息,云霄飞车、摩天轮等造型已多次被他运用到作品中。1999千禧年即将来临时,他在荷兰的乌得勒支设计了一个巨大的“驶入式摩天轮”,游客们可以驾着自己的私家车驶入整个摩天轮,浏览城市全景,再开下来。而在荷兰提尔堡进入城区的主要交通路口设计的“滚动的房屋”,同样是环道设计,外圈是汽车在转,内圈房子转。可能房子停下来了,汽车还没停。他自述,他深受达达派、未来主义的影响,其设计项目中包含着对人类一些品味和行为的敏锐的观察,其中散发出的独特幽默感,令观赏者会心微笑。他说,最自由的思想方式,就是笑。

“人造国”

施鹤玲不认同“快乐街”的房子“都是假的”,她说,应该说是“人造的”——“一个很古老的笑话,上帝创造了地球,荷兰的疆土除外——荷兰人自创了荷兰。”

超过一半的地区需要修建堤坝,超过1/4的地区和60%的人口位于海平面以下。施鹤玲对本刊记者介绍,位于北海、比利时和德国之间的荷兰地处欧洲三大河——莱茵河、马斯河和斯凯尔特河流经的三角洲地带,河水和海水一直不断地冲刷着这片土地。洪灾有规律地袭击,造成人员伤亡和农田破坏,例如,1421年发生的“圣伊丽莎白”洪灾导致数万人丧生。

“快乐街”上也模拟了荷兰“低地之国”的自然地理条件。考美林在地面的高度修建了一艘船,周围模拟海水的颜色。这艘船是荷兰馆的餐厅。它的原型可以像十字架一样在水下面行驶,同时带出很多沙子,堆沙堡或人工造岛。这种做法如今在迪拜很常见。这只是荷兰“把陆地变成海,把海变成陆地”的无数做法中的一例。

水既是荷兰的天敌,也是财富之源。这不仅是指15世纪大航海时代带给荷兰的“黄金时代”,而且,风景如画的荷兰最引人入胜的一点就是它的人造性,土地是从它的绝对对立面——水中创造出来的。在13世纪以前,抵御洪水只是去寻找海拔更高的居住地。人们通过修建堤坝和开垦土地,缓慢对抗着洪水。

1400年的两项发明对荷兰造成了深远影响。一项是技术性的,风车的发明让自然排水状况得到了客观的改善,确保了能够持续开垦农田。第二项是第一项的组织形式上的补充,因为风车很昂贵,需要土地所有者集资共同购买,由此他们的土地连成治水系统中的一个单元——一块“圩田”(Polder)。为了共同治水圩田管理委员会还理想化地组成了协作组织,很快在各地推广。到了20世纪初,地势低洼的荷兰草地风光已被成千上万架风车保护起来,日夜运转不停。

回顾历史,如今荷兰国土的20%是人工填海造出来的。几百年来荷兰修筑的拦海堤坝长达1800公里,增加土地面积60多万公顷。比如,阿姆斯特丹附近1.8万公顷的哈勒莫梅尔湖1852年被抽干,对当时的人们来说无疑是一个巨大的胜利,后来就在那里修建了史基浦机场。而圩田的最有名例子则是以前被称为“南海”的地方被一个大坝封堵后形成的,那里已经开垦了超过16万公顷的土地。与此相应的“圩田模式”也从水利管理范畴延伸到社会的各个层面,诞生出公共协商和寻求共识的荷兰文化。

施鹤玲说,上世纪90年代由于气候变化河流水位暴涨几次后,荷兰目前在水利方面正寻求欧洲的协作。一种新的方法是:为水流提供更大空间,将洪水分流到预定区域,保障内陆地区的安全。

最为一个创造性的国家,荷兰馆不希望游客的认识仅仅停留在飞利浦、约翰·克鲁伊夫、郁金香和木鞋上。“世代以来荷兰人的发明都是这个低地国家日常琐事的反映。作为一个高度城市化且人口稠密的国家,荷兰在大胆构想适合21世纪居住的城市方面颇有心得。荷兰馆的一大特色就是要表现出荷兰是如何在空间、能源及水资源的使用上做合理规划的。”施鹤玲说。

“快乐街”上安装了一个水处理设施,过滤雨水,使之变成可直接饮用的饮用水,这是长期与水博弈的荷兰水处理的一个缩影。荷兰19世纪铺设了第一条饮水管,为阿姆斯特丹提供清洁的饮用水,后来所有地区都逐渐加入了水处理系统。2/3的饮用水是过滤和处理过的地下水,比地表水污染要轻。99%的人可以在家里直接饮用到无氯自来水。施鹤玲介绍,上海港在19世纪由于黄浦江淤塞而受到威胁时,是荷兰工程师将航道挖深而又不造成破坏的。荷兰专家还给了黄浦江向现代船只开放的建议。

能源利用主要是太阳能和风能。“快乐街”两侧设置了很多橙色遮阳伞,上面都有高科技涂层及太阳能电池板,可以吸收阳光并转化为可供展馆使用的电能。而“街道”上排布着鼓风机,可以在世博会举办的炎热夏日带来清凉。

由于“建在桩子上”,荷兰很乐于展示其在复杂地形上建筑和规划的经验。荷兰大部分土地由软沉淀物沉积而成,土质特别松软。几个世纪以来,大多数建筑都是建立在用力夯入硬层的桩子上,这些桩子大约10到20米长,隐藏在地下,上面才是房子的地基。不仅一些城市古老的河边房屋的确建在桩上,连摩登商业区的办公塔楼和大型工业联合体也是如此。而在20世纪人口拥挤开始成为困扰时,荷兰也在城市建筑和规划方面找到了突破性的解决方案,现在4.1万平方公里的国土上容纳着1600万人口。

让考美林担忧的是,如今荷兰有些地方的海平面不断上升,地下水却逐渐下降,用天然气能源抽水的能耗越来越大。他说,现在已经出现了反思,有些地方开始“退滩还海”,耕种几个月后再返回自然状态。他提议,以后或许可以建造像“快乐街”一样的悬浮房屋,随水位增长,房子逐渐升高。■

(文 / 贾冬婷) 阿姆斯特丹快乐开始建筑荷兰街道美林