肖邦:不纯粹的波兰神话

作者:王星 ( 弗雷德里克·肖邦。1829年,肖邦在波兰作为“民族天才”的声名开始达到顶峰。也正是在这一年,肖邦开始了自己的初恋。他暗恋着维也纳歌剧院女歌手格拉德弗斯卡。这场恋情无疾而终,但奠定了肖邦此后数场恋情的模式

)

( 弗雷德里克·肖邦。1829年,肖邦在波兰作为“民族天才”的声名开始达到顶峰。也正是在这一年,肖邦开始了自己的初恋。他暗恋着维也纳歌剧院女歌手格拉德弗斯卡。这场恋情无疾而终,但奠定了肖邦此后数场恋情的模式

)

1810至2010年,肖邦诞生200周年,这个问题不大。肖邦的生日是哪一天?这可很有些问题。肖邦信息中心(Fryderyk Chopin Information Centre)提供的官方日期是1810年3月1日,但根据《新格罗夫音乐和音乐家辞典》,这个日期似乎并不那么可靠:“现在认为出生登记册上的日期正好记错了一周,实际应为1810年3月1日,这是目前普遍被接受的一个说法。”

这个日期的混乱颇给肖邦的传记作者们找了些麻烦。鲁思·约尔登的在他那本考据繁杂的《肖邦传》的第二章里,一本正经地全文引用了那份洗礼证书,并将肖邦的生日敲定在2月22日。然而,刚到第三章,约尔登已经开始描述肖邦一家人如何热闹地在3月1日庆祝他的生日。

不止一部传记曾经提到肖邦一家对家人生日的重视,但这种外露的亲情不仅与肖邦生日日期的错乱有些矛盾,也很难解释为什么肖邦会在出生两个月后才接受洗礼。肖邦的父亲名叫尼古拉(Nicolas Chopin),肖邦出生时他在华沙公立中学任“法国语言文学教授”。约尔登对尼古拉的描述是:“肤色黝黑,表情严肃??对学生的要求非常严格。”据说一个学生十几年后再次拜访自己的这位老师,听到老师熟悉的声音招呼自己,竟不由打了个寒战。如此严厉的一位法语教师会在自己长子的生日问题上如此漫不经心,这也是个令人好奇的问题。

与肖邦后来在法国沙龙中那种弹两首曲、咳半口血、迷倒众女的生活相比,肖邦在波兰的早年生活似乎没那么浪漫。可是,在肖邦学者看来,除去必须强调“肖邦是波兰的肖邦”这张标签,从实际学术层面上来说也唯有了解“波兰时期”的肖邦才能理解他在法国的种种行为。略微有些麻烦的是,倘若你曾经相信“隐藏在花丛中的大炮”之类的肖邦神话,面对这个时期的肖邦可能会感觉有些混乱。

混乱的苗头是从肖邦的父亲开始的。人民音乐出版社1981年版的“外国音乐欣赏小丛书”肖邦分册中,对肖邦的父亲尼古拉是这样介绍的:“曾参加过1794年波兰民族英雄柯斯秋什科领导的反抗侵略者的起义,起义失败后流落华沙,靠教学等工作度日。”然而,根据《新格罗夫音乐和音乐家辞典》中干巴巴的描述,尼古拉的前半生远没有这么“革命浪漫主义”。

( 肖邦的父母。肖邦的父亲尼古拉是在担任家庭教师时认识妻子朱斯蒂娜的。朱斯蒂娜是尼古拉的贵族雇主的穷亲戚,但毕竟也是贵族,对于出生在法国农村一个车轮匠家庭的尼古拉来说,他的社会地位已经有了质的飞跃,虽然这是在波兰而不是在他的故乡

)

( 肖邦的父母。肖邦的父亲尼古拉是在担任家庭教师时认识妻子朱斯蒂娜的。朱斯蒂娜是尼古拉的贵族雇主的穷亲戚,但毕竟也是贵族,对于出生在法国农村一个车轮匠家庭的尼古拉来说,他的社会地位已经有了质的飞跃,虽然这是在波兰而不是在他的故乡

)

首先,尼古拉不是波兰人,而是诞生在法国洛林地区的一个车轮匠家庭中。法国洛林地区与波兰的联系主要存在于当时的洛林大公身上。斯坦尼斯拉斯·列茨克金斯基,这个横遭两次废黜的倒霉的前波兰国王,最终被他的女婿、法国国王路易十五施舍了一个洛林大公的爵位。流亡的波兰人自此在洛林扎下根。尼古拉的出生地马兰维尔的庄园主就是一位波兰伯爵。作为家中唯一受过教育的孩子,1772年,16岁的尼古拉得以跟随庄园主的管家去照看主人在波兰的几处领地。在全家乃至全村人看来,这是个前途无限的差事。尼古拉的父母没有想到,他们的儿子再也没有回来。

为什么尼古拉至死不曾返回法国?这个问题和未来他的儿子为什么至死没有返回波兰一样微妙。尼古拉写给父母的家信只存世一封,写于1790年9月15日。从这封信里,或许可以窥测一些尼古拉滞留波兰的原因:“考虑到法国在大革命后尚未平静,我推迟了动身的日期??我在动身之前想请您打听一下民兵组织是否还像以前那么不讲情面。我们听说所有18岁以上的青年都要当兵??我可不愿意离开这里而跑去当兵,哪怕是回自己的祖国当兵也不行。”

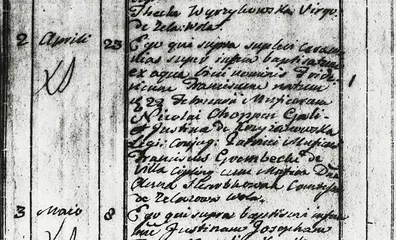

( 肖邦的洗礼登记簿。不知什么原因,肖邦出生两个月后才登记注册。按照登记簿上记载,肖邦出生于1810年2月22日18时。但现今的肖邦专家普遍认为这一记录有误

)

( 肖邦的洗礼登记簿。不知什么原因,肖邦出生两个月后才登记注册。按照登记簿上记载,肖邦出生于1810年2月22日18时。但现今的肖邦专家普遍认为这一记录有误

)

想逃避法国兵役的尼古拉却在1794年加入了波兰的国民军,也就是“波兰民族英雄柯斯秋什科领导的反抗侵略者的起义”。但考虑到当时整个华沙几乎全民皆兵,尼古拉此次从戎有多大自愿的成分还很难说。普鲁士占领波兰后,尼古拉确实改以教学度日,但与他此前做过的工作相比,这次改行至少从收入上来讲实际上是次提升。在普鲁士占领下的华沙,波兰的贵族都期待来自法国的援助,除附庸风雅外,法语在华沙具有了更多的实用价值。尼古拉出入在各个乡间别墅,用自己的母语教授着一个个贵族子弟。尼古拉到底对母语所在的故乡抱有多少感情?后人只能从他自相矛盾的行事中自己揣测。一方面他几乎是主动地断绝了和家乡的通信联系,在与一个波兰小贵族成亲后更是干脆抹掉了自己在法国的低微出身,逢人问起只说是“失散于大革命中”,而当时没有谁会笨到听到这种说法后再多打听。另一方面,恰如塔德·肖尔茨在《肖邦在巴黎》一书中指出的,未来他与儿子之间的通信呈现出近乎离奇的对比:“父亲始终用法语从华沙给儿子写信,而儿子则用波兰语从巴黎回信。”

1830年华沙大起义,父子俩各自坐在华沙和维也纳的住所关注着事态的发展。肖邦留下的几篇激昂到歇斯底里的日记成了未来“革命练习曲”乃至“革命肖邦”神话诞生的蓝本。《革命练习曲》已经被肖邦研究的学术界公认为一个讹误。首先,这部作品是在1831年末或1832年在巴黎完成、1833年发表的;其次,肖邦并没有给自己的作品“命名”的习惯,《摇篮曲》与《葬礼进行曲》是唯一的例外,而“雨滴”、“革命”之类完全出于旁人的附会。具体到《革命练习曲》,附会者是李斯特。他在1830年创作了用以纪念当时的巴黎革命的《革命交响曲》,如此称呼肖邦的练习曲,很可能更多出于两个钢琴圣手在巴黎初识时善意的唱和。

( 肖邦上学时期绘制的漫画。尽管成绩优良,但事实证明肖邦是个顽皮的学生。漫画不过是他发挥讽刺天性的方式之一,肖邦还擅长模仿对方的行动。这种观察与表演的天赋保持到他成年以后,只是随着岁月的增长显得日益刻薄

)

( 肖邦上学时期绘制的漫画。尽管成绩优良,但事实证明肖邦是个顽皮的学生。漫画不过是他发挥讽刺天性的方式之一,肖邦还擅长模仿对方的行动。这种观察与表演的天赋保持到他成年以后,只是随着岁月的增长显得日益刻薄

)

尽管在日记中慷慨陈词,冷静下来的肖邦的选择几乎与他父亲当年如出一辙。根据《肖邦在巴黎》一书,那种“琴键比钢枪更重要”的搪塞说法来自波兰作家欧根纽茨·斯克洛德斯基。在事隔50年后的日记中,斯克洛德斯基记录道:“有关肖邦我所记得的最后一件事,是1830年11月华沙事件后不久,他写给父母一封信,狂热地希望能返回祖国??尼古拉先生被这高贵的意愿吓坏了,他成功地说服他的儿子,在艺术领域他能更好地为祖国服务,而不是用过于软弱无力的手操起来复枪。”可惜,事情发生时这位作家只有8岁,很难说他不是道听途说。即便尼古拉真的写过这样的信,在凭借驿车通邮的年代,尤其是在战争时期,如果真的是归心似箭,尼古拉的书信根本追不上他儿子的步伐。而留存下来的肖邦书信告诉我们,就在华沙起义开始一个月后,肖邦致信一位朋友,询问此时他是否该去意大利。

“尽管肖邦的父亲一再劝告他不要抛弃俄国‘国籍’(当时俄国统治下的波兰居民均属‘俄国籍’),可是肖邦在维也纳始终不去把他的俄国护照延期,而甘愿放弃‘俄国籍’,当一名‘无国籍’的波兰流亡者。同时,肖邦在维也纳也没有动用俄国占领华沙的反动头子康斯坦丁大公写给俄国驻维也纳大使的介绍信,从此和俄国统治者彻底划清了界限。”出现在上世纪80年代初的这本“外国音乐欣赏小丛书”里的这段话是流行一时的“革命肖邦”的形象的一部分。但肖邦实际上进行的“抗争”要远为富有“外交手腕”。

( 华沙的新教教堂。1825年,为欢迎以波兰国王的身份来视察的沙皇亚历山大一世,在此处举办了一场“风乐键琴”演奏会,肖邦担任独奏。按照当时波兰媒体的看法,这是一场波兰音乐天才使用波兰人发明的新式乐器进行的具有民族意义的演奏会。不过,风乐键琴的实际发明者是德国籍 )

( 华沙的新教教堂。1825年,为欢迎以波兰国王的身份来视察的沙皇亚历山大一世,在此处举办了一场“风乐键琴”演奏会,肖邦担任独奏。按照当时波兰媒体的看法,这是一场波兰音乐天才使用波兰人发明的新式乐器进行的具有民族意义的演奏会。不过,风乐键琴的实际发明者是德国籍 )

当时俄国与法国之间关系紧张,俄国使馆因此拒绝颁发前往法国的签证。后来,肖邦改为经巴黎前往伦敦,如此法国便成了“过境”。如此老道的迂回解决手法更像是职业外交人员的手笔。事实是,起义爆发后肖邦还曾主动提出与俄国驻维也纳大使进行几次社交会面,并被大使引荐给其他维也纳名流。正如肖尔茨所说:“在他试图让护照生效的时候,他与维也纳俄国大使馆的关系不可能是敌对的。”

当然,这套迂回还需要法国方面的配合。按照约尔登的说法:在法国大约住了一个月后,肖邦意识到自己有了长期居住巴黎的念头,于是开始琢磨如何搞到一份居留证。在数封引荐信的推动下,法国给予了这个“因为革命而从华沙被放逐”的年轻人长期居留权,“以便完成他的艺术”。再往后发生的事很久以来一直被埋藏在肖邦的波兰标签之下:1835年8月1日,肖邦得到法国护照,成为法国公民。

( 1819年11月,声望正隆的意大利女高音卡塔拉尼来到华沙举行演唱会。肖邦在一个贵族家里为她弹奏了钢琴,卡塔拉尼回赠他一只刻有题词的金表。这件礼物在当时颇被一家人看重,因为这是肖邦第一次受到来自国外的夸赞 )

( 1819年11月,声望正隆的意大利女高音卡塔拉尼来到华沙举行演唱会。肖邦在一个贵族家里为她弹奏了钢琴,卡塔拉尼回赠他一只刻有题词的金表。这件礼物在当时颇被一家人看重,因为这是肖邦第一次受到来自国外的夸赞 )

没有证据表明肖邦和自己的父亲讨论过更改国籍的问题,虽然父子之间来信颇为频繁,而且尼古拉总是会对儿子的每一点汇报给予长篇累牍的评论。如此的书信来往令人想起莫扎特父子。肖邦终生视莫扎特为偶像,然而,与对自己的父亲爱恨皆有的莫扎特不同,肖邦与父亲之间更多的是一种依赖的关系。尼古拉也不曾像莫扎特的父亲那样鼓励自己的儿子做商业演出,“天才神童”阶段的肖邦在华沙贵族府邸进行的演出与其说是商业宣传,不如说是出自久经变乱的尼古拉的某种自我保护的本能。无论是尼古拉还是他的儿子,他们并没有传说中那种拒绝与俄国人来往的洁癖。相反,肖邦一家不反对在沙皇亲善视察华沙期间表演。俄国皇后视察尼古拉所在的贵族学校华沙公立中学,尼古拉专门把一直在家中自学的肖邦临时安插到自己班上,在皇后进来时用法语朗诵诗歌,并呈上为她而作的两首波罗乃兹舞曲。根据肖尔茨的传记,关于后一事件当时的《华沙和国外纪事报》“以谨慎的措词指出了这两首舞曲中的波兰民族特点,从而又一次加深了波兰人民的民族自豪感”。

同样被誉为“天才神童”,假如说莫扎特的天才当年的“卖点”在于炫技,肖邦的天才从一开始就带着“爱国”噱头。他的初次登场便被盛誉为“波兰也有天才出世”,随后又有感慨“维也纳有李斯特,但华沙有肖邦”,丝毫不顾及李斯特不是奥地利人。肖邦定居巴黎后,几乎从一开始就处于来自波兰朋友的压力下。他们坚信他应当承担起爱国的责任,成为一名“民族作曲家”,创作“壮丽的斯拉夫歌剧”。可惜,至少就歌剧而言,这是肖邦毕生不曾完成的使命。

“肺结核”一词或许还带有几分病态的浪漫,但“精神分裂”或“狂躁压抑型疾病”可就听起来没那么诗意,然而这正是20世纪的精神分析学家给肖邦开出的诊断。时而自私,时而慷慨;时而傲慢,时而谦卑;时而多疑,时而轻信;暴躁易怒,情绪不定。诸如此类的形容在各种肖邦传记中比比皆是。肖邦精神状态的形成令不少精神分析学家困惑:虽说尼古拉的某些决绝或自我矛盾的举止中透露着某种自闭,但肖邦家中其他成员都不曾显现如此不稳定的精神状况,而肖邦优越的童年环境并没有向他施加任何负面压力。然而,毕竟得有个解释,目前比较流行的理论是将这种精神紊乱归结为肺结核,而关键的转折点就是1830年的华沙起义:肖邦“脆弱的健康状况至少在某种程度上导致了他内心骚动的加剧,来自华沙的消息的震撼加剧了这种倾向,导致了将随时间而日益严重的人格紊乱”。

在婉拒波兰朋友们对于创作波兰歌剧的要求时,肖邦说:“把你在信中如此智慧地向我提出的这种更高的艺术远景推迟一段时间。我将为我自己创造一个新世界。”肖邦的另一位传记作者玛纳德·所罗门说:“在一件成功的作品中,艺术家的个人动机、经验和驱动力可能被彻底吸收或对象化??在他的作品中,艺术家发现了象征性地修复精神创伤的途径,以此来中和他的焦虑。”结合到精神分析学家给肖邦开的处方,肖邦的直觉或许是对的,就像他下意识地觉察到的那样:尽管他喜欢与在巴黎的波兰流民相处,但“壮丽的斯拉夫歌剧”未必是足以安抚他内心的那个世界;尽管他嘲讽法国人的种种市侩,但他需要沙龙和一张货真价实的法国护照来换取自己在扮演“被放逐者”这一角色时的安全感。

波兰,或者法国。当年决心不再返回法国的尼古拉将自己的法国名字改成了波兰式的“Miko?aj”,后来他的儿子却将自己的受洗名“Fryderyk Franciszek”改为法国式的“Frédéric Fran?ois”。然而,无论是波兰式的神话还是法国式的神话,其实都不曾真正适合肖邦。适合肖邦的神话只在他自己创造的世界里。譬如他发明的“和声空想”。所谓“和声空想”是指在某些段落里和声完全脱离了推动主题发展的功能,几乎完全静止,或者催眠般重复着两三个和弦。肖邦的“和声空想”首见于《降b小调夜曲》,而那首《摇篮曲》几乎可以被看做一个通篇的“和声白日梦”。音乐学者的评价是:肖邦以此显示了一种直接诉诸感觉的方法,暂时停止对听众理性的刺激作用,而这正是印象派音乐的先导。忘了那些雨滴或冬天的风吧,另外还有那个盛满波兰泥土的杯子。那个也是假的,除非你把它想象得像印象派一样朦胧。■

(文 / 王星) 肖邦夜曲神话肖邦波兰莫扎特维也纳父亲纯粹