伍德斯托克的罗生门

作者:王星(文 / 王星)

( “伍德斯托克音乐节”创始人之一迈克尔·朗格(左) )

( “伍德斯托克音乐节”创始人之一迈克尔·朗格(左) )

不管是“take”还是“make”,基本都可以将这本书视作泰伯为自己量身定制的自传体故事。1935年,泰伯出生于美国布鲁克林一个犹太裔家庭里,家境窘迫,但自幼爱好艺术,终于努力考进亨特艺术学院,以为从此可以摆脱庸碌的半贫民生活,在各方面都依照自己的愿望自由选择,于是开始了一段20世纪60年代特有的波希米亚式生活。1955年,泰伯的父母在纽约城以北沙利文郡一座名叫贝特尔(Bethel)的小村镇买下了白湖区(White Lake)的一家汽车旅馆,命名为“摩纳哥”(El Monaco)。原以为能赶上当地旅游业发展的高潮,不想只抓住了一个尾巴,待醒悟过来,已在这家占地不小却破旧到无可救药的汽车旅馆上投入过多,无从脱身。迫不得已,泰伯一面在纽约继续自己的另类生活,一面抽空帮家中经营“摩纳哥”,还成了贝特尔商业理事会的主席。1969年6月28日,石墙酒馆(Stonewall Inn)爆发名噪一时的“石墙骚乱”。泰伯目击了这一事件,自此之后,他与田纳西·威廉斯等人先前交往中潜移默化受到的各种影响更不可遏止地显现出来。也几乎就在同时,一家“伍德斯托克风险有限公司”开始为他们梦想中的音乐节寻找场地。身兼“贝特尔商业理事会主席”及“白湖摩纳哥国际度假中心产权人”的泰伯及时抓住了这一机会,于是“伍德斯托克风险有限公司”来到了贝特尔。

至于此后故事的大致发展,伍德斯托克迷都不陌生。《Taking Woodstock》一书出版于2007年,但有关伍德斯托克音乐节的故事泰伯可绝不是第一次讲述。最早的记述应当是1994年泰伯以第三人称发表在《The Times Herald-Record》上的伍德斯托克幕后报道,现今人们所了解的所谓“伍德斯托克制造过程”大多依据这一蓝本。同年,泰伯出版了《Knock on Woodstock》,这本书的副标题极其冗长,主要强调“幕后感”以及作者的特殊身份。按照泰伯自己的解释,虽然同是讲述伍德斯托克,两书的区别在于《Knock on》一本侧重泰伯本人的个性癖好,而《Taking》更多地凸显出泰伯“在伍德斯托克诞生过程中的关键作用”。1999年,伍德斯托克音乐节30周年,泰伯曾打算再为《Knock on Woodstock》写本续篇《Woodstock @ the Millennium》,但这一计划并未实现。此后便是2007年的《Taking Woodstock》,然后又有了电影。

对比同出自泰伯笔下的1994年《The Times Herald-Record》版与2007年《Taking Woodstock》两个版本的记事,基本故事脉络大致相同,粗看之下仿佛只是2007版多了对总是有“新鲜沥青味道”的父亲的描述,夹杂了家庭中的种种观念冲突与最终仿佛达成的和解。家庭春秋李安喜欢,对于更纯粹的伍德斯托克迷来说,更感兴趣的恐怕还是音乐节诞生的真实过程。然而,有一位对于“制造伍德斯托克”确实起到至关重要作用的人物,关于他的记述却在两个版本间出现了显著不同。

这个人物就是贝特尔的农场主马克斯·雅斯格(Max Yasgur)。2007版中对雅斯格的介绍从一开始就充满温情:“抽烟袋、聪明、仁爱,马克斯是一位王子,在这些本地人中是我唯一的朋友。每一年,我都组织一次音乐与艺术节……马克斯为观众提供免费奶制品,如酸奶和冰激凌什么的。他还开着他的小红卡车到镇子里转悠,去本地各机构张贴传单,宣传音乐与艺术节,或者我们可能要上演的剧目。然而,他总是坚持自费购买音乐会和戏剧的门票。” “马克斯是个受尊敬的人,一个好人,这是显而易见的。但是他也不会受任何人欺骗。”至于这个老好人聪明到什么程度,书中只简单一句:“他曾在纽约大学学过房地产法。”然而,在1994年版本中,对雅斯格的精明的叙述却远比这令人起敬:“雅斯格在沙利文郡是以言词强硬闻名的。40年代,他在纽约大学学习了不动产法的相关课程,毕业后他回到自己的家乡经营一个奶牛场。几年后,他卖掉在老家的奶牛场,举家搬到贝特尔寻求事业上更大的发展。到了60年代,雅斯格的奶牛场已极具规模。这个坐在伍德斯托克的小伙子们面前、叼着烟斗的老人是整个沙利文郡最大的乳制品生产商。他的奶牛场具备强大的运输力量、大型的冷冻设施以及成套的消毒设施。音乐节借用的600英亩土地仅是他名下地产的一小部分。”

不错,1969年伍德斯托克音乐节租借的是雅斯格农场中的600英亩草场地,而不是泰伯最初向“伍德斯托克风险有限公司”毛遂自荐的“摩纳哥”旅馆领地中那15英亩沼泽地。当年前来选址的是音乐制作人迈克尔·朗格(Michael Lang)。在《Taking Woodstock》中,有关沼泽地的一段描写铺垫重重,以至泰伯转而建议租借雅斯格农场时还显出了几分戏剧性:“‘嘿,迈克尔,我有个邻居,他有很多空地。他有个大农场。几百英亩地。’‘哪里?谁?’他问。”于是泰伯激动地打电话联系雅斯格,而雅斯格也和蔼地表示可以商量。商讨的地点被安排在一家意大利餐馆里,书中还让雅斯格首先滔滔不绝地夸赞一番泰伯对白湖艺术生活的贡献,最后才是:“‘埃利奥特,我知道你和你一家为了维持生活工作多么努力,’马克斯说,然后停了一会儿,思考着,‘三天,每天50美元,怎么样?’”在1994年版本中,三天150美元的初步协议却是由泰伯用一个电话达成的,待雅斯格在草场地现场与朗格正式商讨价格,这笔租金迅速由150美元蹿升至7.5万美元。1994年版在此处援引了朗格本人的回忆:“当我们谈到生意时,他开始估算自己将损失多少收成以及重新播种所需的费用。他是个精明的家伙,用铅笔在纸上计算各项开支,还不时地用他的舌头舔一舔笔尖。同他握手时,我注意到他的右手只有三个手指,但他的手像铁铸的一般有力。这里的整片土地都是他亲手开垦的。”

( 埃利奥特·泰伯 )

( 埃利奥特·泰伯 )

与《Taking Woodstock》中事后两次补打电话提价的雅斯格相比,1994版的雅斯格显然更像“整个沙利文郡最大的乳制品生产商”。《Taking Woodstock》中将租金最后敲定在5万美元,而这笔钱在1994版中实际上达到了10万美元。或许是10万美元的开价有违雅斯格此前的慈善家形象,泰伯做了艺术处理,反正这笔租金最后是多少其实至今没人确切知道,这倒从另一方面证实了雅斯格的精明。

尽管素有“健谈者”(raconteur)的名声,但泰伯并不是唯一不停回忆的人。迈克尔·朗格也在2009年6月30日出版了他的自传《The Road to Woodstock》。关于这片未来将被视为“圣地”的土地的发现经过,书中的记述更令人迷惑:“‘停车!’我高声喊道,几乎不敢相信自己的眼睛。这正是我梦想中的场地,符合我最初希望具备的一切条件……‘这片土地属于谁?’我问亚伯拉罕。‘马克斯·雅斯格。’他回答道,‘他是本地最大的乳制品生产商。他拥有10座农场,2000英亩土地。我可以给他打电话,看他是否有兴趣把这片地租给你。’”骤然出现的亚伯拉罕与突然消失的泰伯一样令人好奇。只有仔细查阅所谓“1969年伍德斯托克演职员表”,你才会发现这位名叫莫里斯·亚伯拉罕(Morris Abraham)的房地产经销商。依照迈克尔·朗格新书中的记述与此前一次访谈中的说法,当年他不满意泰伯提供的场地,要求泰伯找名当地的房地产商带他四处转转,由此才有了亚伯拉罕的参与以及后来朗格声称自己发现的雅斯格农场。

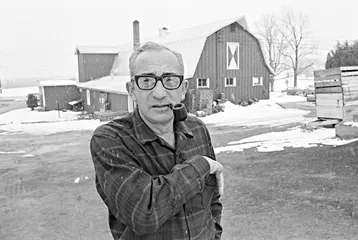

( 雅斯格在贝特尔农场(摄于1970年) )

( 雅斯格在贝特尔农场(摄于1970年) )

1969年伍德斯托克音乐节期间,曾有首名为《伍德斯托克》的歌曲直接提到雅斯格的农场,歌词是:“我要去雅斯格的农场……让我的灵魂自由飞翔。”除此以外,音乐节结束后不久也诞生了一首名叫《献给雅斯格的农场》(For Yasgur's Farm)的歌曲。雅斯格的农场已经成为伍德斯托克音乐节的代名词,获得它的发现权自然会距离“伍德斯托克制造者”更近一步,因而在如此简单而关键的问题上出现记忆分歧也就不足为怪。

诸如此类的不一致在伍德斯托克记史过程中并不罕见。关于谁最先提出了“超级音乐节”的想法,伍德斯托克的创始者们很久都未能达成一致意见。众所周知,伍德斯托克的四位筹划者是罗伯兹(John Roberts)、罗斯曼(Joel Roseman)、科恩菲尔德(Artie Kornfeld)和朗格。朗格和科恩菲尔德坚称他们从一开始就想将伍德斯托克做成有史以来规模最大的音乐节。朗格更相信自己在四人第二次会面时就提出了预算50万美元、观众10万人的方案,还说他自1968年秋季已经开始为音乐节选址,虽然这一时间明显远在他与其余三人开始接触之前。另一方面,罗伯兹与罗斯曼坚称他们才是音乐节幕后的真正推动者。根据他们的回忆,科恩菲尔德与朗格最初想说服他们投资的不过是成立一个录音室,举办摇滚乐评论家与唱片公司负责人的聚会也只是为募集经费:“我们在一个帐篷之类的地方准备一些鸡尾酒和烤面包夹鱼子酱,派高级轿车到纽约负责接送客人。蒂姆·哈丁或什么人可能会唱两首歌。假如我们运气,也许还能请到琼·贝茨来演唱。”

( 1969 年 8 月 15 日,涌向伍德斯托克的乐迷们使交通完全瘫痪 )

( 1969 年 8 月 15 日,涌向伍德斯托克的乐迷们使交通完全瘫痪 )

无论是谁首先提出的,待四人第三次会面接近尾声时,这场伍德斯托克的录音室聚会已经滚雪球成了一场面向5万名观众的田园音乐会。记录音乐节实况的纪录片中,被泰伯描述为“卷发垂肩”、“小精灵般”的迈克尔·朗格骑着摩托车在镜头前频频出现,一副音乐节主人派头。完全不曾在纪录片中亮相的罗伯兹与罗斯曼对此颇为不满。1989年,罗斯曼在一次访谈中抱怨:“我们只顾忙碌,功劳全归了迈克尔。很多年以后仍有人问:‘你们参与迈克尔·朗格组织的那件事了吗?’你得在这个行业混足够久才知道出名有多重要,我想迈克尔明白,但我们一无所知。”尽管三人后来又在1994年举办了一次伍德斯托克音乐节,但此后再无合作。

不过,罗斯曼也并非真的对噱头一无所知。这是又一位曾经回忆过的作者。在1974年出版的一本关于1969年伍德斯托克的回忆录中,罗斯曼描述了自己如何用一张2500美元的支票打发了一名允诺以1万美元为代价平息当地舆论的索贿者。数年之后,罗斯曼坦白书中部分事件只是为增加戏剧性而虚构的:“是否真签了那样一张支票,说实话我已经想不起来了。”

在1969年的伍德斯托克,身处关键位置而不曾出书立传的怕只有马克斯·雅斯格一人。1970年1月7日,音乐节结束4个半月后,雅斯格被邻居起诉,要求他赔偿3.5万美元以弥补举办音乐会对他们的产业造成的损害。1971年,音乐节结束不到两年后,雅斯格出售了农场,迁居佛罗里达。1973年2月9日,雅斯格死于心脏病突发,享年53岁。《滚石》杂志为雅斯格刊登了一整页的讣告,这是能在《滚石》杂志享受如此待遇的少数非音乐家之一。

雅斯格也并非完全没有过写书的念头。他自认生前最成功的角色是充当嬉皮士与他们父母间的信使:他协助双方邮件的中转,并促成了许多家庭的重聚。雅斯格因此曾筹划编纂一本《伍德斯托克来信》(The Woodstock Letters),但出版商拒绝了,反而劝说他读者会对他的自传更感兴趣。1971年,雅斯格完成了自传中的五章,而且全部素材都已录音保存。但这本自传直至雅斯格去世都不曾完成,而且他的夫人也无意于完成这部遗作。雅斯格夫人拒绝的理由颇为简单:“伍德斯托克不是马克斯的成就,音乐节不过是拓宽他的经历的一次事件。”

至今仍有“朝圣者”将雅斯格称为“伍德斯托克的天使”,不仅因为他在音乐节最紧要的关头出借了自己的农场,还因为他捍卫了与自己观念完全相左的这近50万年轻人在那个夏天表述自己观念的权利。2004年9月14日,沙利文郡历史协会授予马克斯·雅斯格“历史创造者”称号。已成为当地律师的雅斯格的儿子萨姆代表已故的父亲参加了颁奖仪式。在仪式上,萨姆谦逊地坦白了雅斯格决定出租草场地时更实际的考虑:“那年夏天雨水太多,我们很难有多少收成。”按照萨姆的说法,最后促使雅斯格下定决心的不是别人,而是当时正在芝加哥攻读法律的萨姆。

泰伯手中有那张以8美元还是12美元搞来的音乐会组织许可证,雅斯格名下有一片广袤的农场,科恩菲尔德熟识各摇滚明星,朗格拥有组织大型音乐会的经验,罗伯兹和罗斯曼掌握着大笔资金。1989年,为调解正打口水战的朗格和罗斯曼,科恩菲尔德说出的那句“和稀泥”话还是基本客观的:“没有人制造了伍德斯托克,这一代人制造了伍德斯托克。”

“制造伍德斯托克”的几个核心人物却早已各奔东西。罗伯兹与罗斯曼仍在做投资项目,但已不再赞助音乐会。科恩菲尔德与迈克尔·朗格一直留在摇滚音乐界,虽借着“伍德斯托克组织者”的履历还算得上小有名望,但在2009年试图为伍德斯托克组织40周年纪念音乐会时已显得力不从心。音乐节结束后,泰伯迁居好莱坞,开始自己的编剧兼导演生涯。1999年,泰伯的父亲病逝,泰伯终于有机会卖掉“摩纳哥”。对于泰伯来说,这座汽车旅馆是让他无法多容忍一刻的怪物,而不是伍德斯托克留下的纪念物,伍德斯托克真正的影响只留在他内心:“伍德斯托克教会我自尊、自信,因为我完成了这样一个全世界瞩目的音乐节。它让我确信自己是一个好人、一个有独特趣味的好人。它也激励我以电影的方式向世人展示这一切。”

时过40年,在新一代的人眼中,伍德斯托克的形象已经开始混淆于漫画中那只名叫“糊涂塌客”(Woodstock)的黄色小鸟。1967年,第一只貌似“糊涂塌客”的小鸟出现在史努比漫画中,通常这被认为是“糊涂塌客”的首次亮相,虽然当时作者舒尔茨并没有给他命名。1970年6月22日,“糊涂塌客”才以“史努比秘书兼密友”的身份正式成为花生家族的一员。在70年代中期的一些访谈中,舒尔茨承认:“糊涂塌客”的名字来自1969年的那次音乐节。

“糊涂塌客”几乎不会飞。他的思维方式比他的飞行方式更古怪,他的鸟语只有史努比能够听懂。他也会打字写作,但留在纸上的文字比他的口头抱怨更令人费解。“糊涂塌客”在漫画中的登场据说是这样的:午觉醒来,史努比发现鸟妈妈在自己肚子上留下了一个鸟巢,鸟巢里有两只小鸟。鸟妈妈没有再回来。厌烦了当保姆的史努比一气之下扔了鸟巢和小鸟。片刻轻松后却开始怀念起来,感慨道:“让糊涂塌客再跌跌撞撞地飞回来吧!”说回到伍德斯托克音乐节,有句话据说是马克斯·雅斯格说的,但愿并非误传:“如果我发现自己被迫拒绝帮助有所需求的人,那么这不是一个我想生活的世界。”■ 音乐节伍德罗生门马克斯斯托克