伍德斯托克之痒

作者:王小峰(文 / 王小峰)

( 8月14日,在美国纽约贝瑟尔,人们在庆祝“伍德斯托克音乐节”举办40周年 )

( 8月14日,在美国纽约贝瑟尔,人们在庆祝“伍德斯托克音乐节”举办40周年 )

在1969年8月16日伍德斯托克举行音乐节的时候,中国正值“文化大革命”,那时候中国人不知道在西半球的一个地方聚集了50万人,去听一场音乐会,但是有超过100万的中国人先后8次聚集到天安门广场接受毛泽东的检阅。10年后,随着中国对外开放,慢慢知道,在过去的几十年间,西方发生了很多不为我们所知的事情,伍德斯托克音乐节就是其中之一。

这是一次纯属意外的音乐节,正是因为它的意外,它才能在后来变成一个传奇。任何一次音乐节都可以给人留下回忆,但没有哪一次音乐节像伍德斯托克音乐节一样成为一种象征。急于了解西方当代历史的中国人,最先接触到的都是象征性的符号人物与事件,自然,伍德斯托克传奇慢慢也变成中国人心中的一个象征,也变成很多人心中的一个梦想——如果搞一个伍德斯托克式的音乐节,如果能参加一次伍德斯托克一样的音乐节……

事实上,中国是一个“节之国”,且不说传统节日,每年全国各地以各种名目搞的各种节,就已经多如牛毛,经济搭台,文化唱戏的理念已经变成各种节日庆典的宗旨,也最终让各种节庆变得走样儿。在名目繁多的各种节当中,恰恰没有一个像样的音乐节。即便有,也是有上顿没下顿,很难形成传统。越是这样,人们就越希望天上能掉下一个伍德斯托克。

音乐节是什么?音乐节就是以音乐会的名义让人们参与进来去享受一种音乐背景下的生活,它尽可能创造一种聚会、交流和休闲的氛围,同时不妨碍人们去欣赏音乐。目前国内的音乐节,从一开始立意上就有问题,首先要有主办地政府支持,政府支持就意味要把当地政府的利益考虑进去,比如如何拉动当地经济发展,提升当地领导在职期间的业绩,或者提高赞助商的知名度。万一没有拉动经济发展,或者商业效果不佳,甚至惹出点麻烦,就没有下次了。因此目前中国的音乐节基本上处于一出生就死了的状态,很难形成品牌和传统。这也是中国为什么没有把音乐节做好做大的原因。

如果伍德斯托克音乐节放在中国举行,即便是今天,也没有可能。因为它有太多的意外与风险,没有人能担得了这个责任,但是这件事儿愣是让几个年轻人给扛下来了,比如临时更换场地,防护栏还没装好观众就入场了,观众比预计的多出好多倍,收费临时变成免费,演出开始了乐队的器材还堵在几十公里之外的路上……但是音乐节居然继续下去了。后来,伍德斯托克音乐节的创办人之一的约翰·罗伯茨这样说:“我记得我父亲对我说过,你可以赔很多次钱,但你的信用却一次也输不起。”这样的信用在40年前的那个农场里是一个主旋律,所以在面临任何困难的时候,都坚持过来了,并且,没有出乱子。

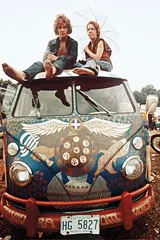

( 1969年,参加“伍德斯托克音乐节”的乐迷 )

( 1969年,参加“伍德斯托克音乐节”的乐迷 )

当初想搞伍德斯托克音乐节的人不是不想赚钱,但是他们还有一点追求,至少在宣传口号上还强调一下和平,这是那个时期的背景,因此海报设计成了一只白鸽落在吉他柄上。我们搞音乐节也想赚钱,但是每次都目的性太明显,每次都信誓旦旦地想弄出一个中国伍德斯托克,结果反而忽视音乐节本身,让音乐节的各方面的标准一再降低,最终几乎都无法避免草草收场的结果。

我们在做这种大型户外音乐节的时候,总是有些多虑,方方面面都要考虑到,尤其是,政府部门往往对大规模的公众聚会比较担心,总怕出乱子,规模能小点就小点,能不搞就不搞。这一方面很难让音乐节发展壮大,同时对管理部门来说,不经历这样的规模是无法从中积累经验的,于是每次音乐节都要担心这个担心那个。

伍德斯托克也好,格拉斯通伯里也好,世界上有很多音乐节慢慢都形成了传统,当它真正正常运转起来,事先人们所期望的商业利益才会慢慢浮现出来,这是一个过程,必须坚持过来的过程。这让我们很羡慕,我们也在思考如何搞一个像模像样的音乐节,可一旦遇到问题,就退缩了。每当我们找到一个最好的标准做参照的时候,就忘记做事情是要一步一步来的,没有任何一种商业模式上来就是十全十美的,尤其是为人们提供享受的音乐节。

就目前而言,中国的音乐资源正在慢慢枯竭,最近10年几乎没出来几个能产生号召力的歌手,而很多曾经有号召力的歌手在渐渐老去,失去其原有魅力,更新换代已经变成透支。对于大规模音乐节,必须有几个号召力强的人做台柱,这样才能吸引更多人参与进来。这也是伍德斯托克音乐节为什么花高价把当时最红的吉米·亨德里克斯请过来的原因,虽然亨德里克斯最后出场演奏美国国歌的时候场内只剩下了3万多观众。如果号召力不强,也意味音乐节的魅力会大打折扣。

民间在组织这样复杂的音乐节方面一直缺乏经验,无论是从商业利益出发还是从社会效益出发,都缺少经验,很多最细节的问题往往是引发大问题的原因。但在这方面一直没有过去的经验教训来指导后人从事这样的工作,每次大型音乐节,主办方几乎都是从零开始,混乱程度往往会波及所有人。打个比方,伍德斯托克音乐节曾经雇了一个叫比尔·阿布鲁兹的医生负责音乐节的医疗工作,他面对50万人所表现出的经验和现场把控能力,使他和伍德斯托克一样名声大噪,后来被誉为“摇滚医生”。每有大型音乐节,都会请他去现场指导。这一方面说明,越是人多的时候人们越重视安全与健康。同时也说明,人们更重视经验,这会让人少吃很多苦头。而我们的音乐节,并没有打造出一个摇滚医生或者别的行家,因为我们的音乐节都是从头再来。这就是中国的音乐节在制作水准和规模上一直无法做大的原因之一。

从观众角度,现在还没有形成观看音乐节的心理,很多人把参加音乐节当成乐子去听音乐会,注意力主要集中在舞台上,如果演出效果差强人意,或者演员的表现出了点问题,他们第一个反应就是吃亏上当。尤其是很多音乐节都安排在距离大城市很远的乡村,一路长途劳顿的观众,吃不好、住不好,如果再赶上个凄风苦雨的天气,一定会牢骚满腹。那么,这就要求主办方必须具备应付各种突发事件的能力,来满足被娇惯的观众的需求。如果今天的观众到了伍德斯托克的现场,不会觉得那是享受,那简直是地狱,这就是心态问题。当年人们对嬉皮生活的向往,对自由的渴望,使他们在恶劣的环境下能够共同度过。今天主办方完全可以忽悠出一个比50万人更多的音乐节,但那是一个没有梦想的音乐节,即便面面俱到也不会变成传奇。因此,在我们去想象着来一个中国式的伍德斯托克之前,一定要清楚的一点是,那个音乐节不是几个年轻人想干就干出来的,而是由50万人一起创造出来的。

最近几年,各地都在长假期间搞一些音乐节,规模有大有小,至少可以看出人们对音乐节的需求,它的确从我们的经济思维模式上讲可以拉动内需。但如果仅仅以拉动内需的目的去搞音乐节,最后又变成了一次性用品。音乐节赋予人们的,首先是一种享受,其次是人们为了享受而付出一定成本,一旦先后次序倒过来,就又变成了到处都有的那些巧立名目的节了。 音乐节伍德斯托克之痒