六代人的传奇

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 翁万戈老先生常说的一句话:“我为家藏而活,而家藏也成为我的人生”

)

( 翁万戈老先生常说的一句话:“我为家藏而活,而家藏也成为我的人生”

)

1948,关键的一年

“大势已去,华北不日可下!”

“我们准备几日后转移到台湾。”

“到北京的时候碰到两个将官,他们原是北洋王怀庆的旧部,后来投奔了蒋介石。因为我的一个表姐嫁给了王怀庆的儿子,所以与他俩都认识,这是当时他们告诉我的情况。”这是1948年的夏天,翁万戈在留美10年后,第一次带着夫人程华宝及3岁的小女儿翁以思回国探望双亲。

现已91岁的翁万戈老先生告诉我:“我很幸运,1936年我入的上海交通大学,1937年日本攻占上海,把交大在徐家汇的校址完全占领了。到了1938年,交大想把学校迁到西南联合大学,我家里说,那样的话,不如就直接出国,我就这样到了美国。没想到10年后回来,又赶上了解放战争最关键的一年。”

( “珍品展”上展出的宋代梁楷作品《道君像》 )

( “珍品展”上展出的宋代梁楷作品《道君像》 )

翁万戈老先生是清代同治、光绪两朝帝师翁同龢的后人,1918年7月28日出生在上海。翁同龢的父亲翁心存有四子二女,翁同龢是家里的老幺。虽然他先后为同治、光绪两朝帝师,历任刑部、工部、户部及吏部尚书,军机大臣兼总理各国事务衙门大臣,最后授协办大学士,可最大的遗憾是一生未育子女。所以他将二哥翁同爵的幼子翁曾翰作为嗣子,然而翁曾翰早逝,唯一的儿子翁安孙又体弱多病,不幸早逝。于是他又将大哥翁同书的曾孙翁之廉过继给翁安孙为后,可翁之廉也无后,又将翁之廉弟弟翁之熹的儿子翁兴庆(即翁万戈)承嗣给翁之廉。因此,翁万戈就顺理成章转到翁同龢一支,为其玄孙。翁同龢一支的继嗣是继而折,折而继,使人想到滂喜斋潘祖荫类似的情况,命运就如此。

“当时听了那两位将官的话,我当即就对老伴说,咱们明天就回天津,一定要将那批东西送到安全的地方。”翁老先生所担心的,是翁家6代,从翁心存开始收藏的一批书画古籍。翁同龢因引荐康有为、梁启超维新变法而触怒慈禧,在1898年被革职编管。次年,他的侄孙翁斌孙将叔祖寄存京寓的书籍字画、收藏的文件档册、文字手迹等一部分移存天津,一部分装运回常熟。在翁同龢的曾孙翁之廉去世后,藏在天津的这批家藏,于1920年由翁万戈继承。虽然翁万戈老先生在不到3岁时就成了合法继承人,但他直到1948年这次回国才看到全部藏品。

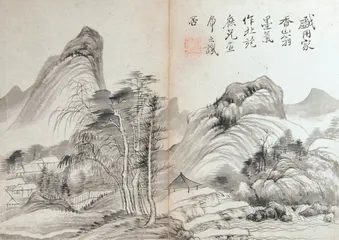

( 清代恽寿平作品《东园墨戏山水册》 )

( 清代恽寿平作品《东园墨戏山水册》 )

翁万戈老先生出生的时候,正是北伐混战时期,为安全,家里在当时相对安全的天津英租界租了一所房子。这样,既能让4岁的翁万戈在私塾念书,又能保存那些书画和古籍,同时翁万戈的过继父母来北方也能有落脚的地方,平时由本身父母照看。“到了天津,得到我父母大哥的帮忙,把东西精选后装箱。全部带走是不可能的,东西实在太多,但精品都带走了。我让老伴和女儿先坐火车到上海,自己坐开滦煤矿局的煤船,带着那几箱书画前往上海。煤船只有两个舱,一个是船长的,一个就是我所在的客舱,摇摇晃晃走了3天,煤船抵达上海。”

到了上海后,翁万戈将这批东西放在法租界一个租来的弄堂房子里。翁老先生告诉我:“上海的金融系统彻底乱了,我们赶上金圆券时代,恶性的通货膨胀。蒋经国要求大家把美元、金条全部贡献给国家换金圆券,金圆券变成法币。我们当时还算好,因为在美国住着,手里有些美元,没有受太大影响。可我记得很清楚,9月的时候还能勉强维持,到了10月就是兵败如山倒,那个糟糕劲呀,是你们现在年轻人想象不到的。”翁老先生对我说,“我们那会每天一早就要到银行去‘轧头寸’,就是取现款。等把这头寸一轧好,还不到吃午饭,就得赶紧花掉,不然钱又要开始贬值。米、油、菜,所有能吃能用的东西能买多少买多少,然后拿回家存在专门腾出来的一间房子里。那时我回来还想做些事情,后来发现根本不可能,你每天所有时间就用来对付通货膨胀。这样子过到了11月,淮海战役开始了。我知道战事离上海很近了,那时乱得不得了,蒋介石已经逃台湾了。我和老伴商量,我说我们美国有家,我们回美国去”。

( 明代陈洪绶作品《三处士图卷》 )

( 明代陈洪绶作品《三处士图卷》 )

翁老先生找到美国一家运输公司,负责的是一个白俄罗斯人。“我只能信任他。他说,‘我完全了解你的处境,我很有共鸣,因为我在大革命期间离开了苏联。我会尽力的’。而我所得到的只有一张纸。当我们准备离开上海时,已经是11月末,当时国共之间决定性的战役正在长江北激烈地进行着。”

翁万戈老先生一家人坐上了西北航空公司最后一班飞往美国的航班。“我记得很清楚,我们上飞机的时候,旁边还有人拿金条来和我们换机票。48个小时后,我们到了纽约,那一天是11月29日。一直到1949年春才得到消息,东西到美国了。等待的时间里,老伴比我着急,睡不了觉,着急到最后传染给我,我也睡不了觉。直到有天早上,海关来电:‘你是翁先生吗?’我说:‘是’。‘带着你的钥匙来吧。’我高兴极了。所有东西都到了。要知道,当时国内还有一个大收藏家,运了一船宋元时代的书画,全沉了。中国文物在这些战乱的时候,被毁的、损失的可以说不计其数。”

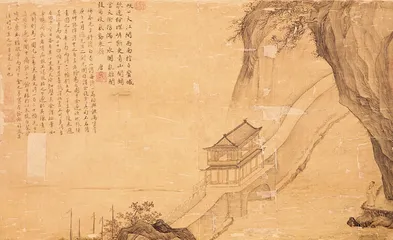

( 明代唐寅作品《峡口大江图》 )

( 明代唐寅作品《峡口大江图》 )

到今天,翁万戈老先生仍清晰地记得等待货物时漫长而痛苦的心情。“回过头来看,转移家藏的决定确实是在一个紧要关头做出的,就在藏品被转移的几个月后,中国就对外关上了国门,而这一关就是30年。我是一个历史的产物,我这一辈子生活在一个历史的家庭,我的母亲胡樨龄是晚清执行新政、练兵、督修铁路、主张变法的大臣胡燏棻的女儿。对于历史,我觉得自己是有责任去保护它们的。”

翁氏收藏

( 清代王翚作品《长江万里图》 )

( 清代王翚作品《长江万里图》 )

翁氏一族的收藏以古籍和书画为主。从翁同龢的父亲翁心存开始,中经同书、同爵、同及“曾”、“孙”、“之”三辈到“庆”字辈的翁万戈,递传6代。由于家中两代状元及第及“帝师世家”的地位,藏书水准是其他藏书家所无法企及的。

1985年,美国纽约大都会博物馆举办中国古籍善本展览,翁万戈将其所藏借出参展。这批为近百年来学人所向往、不知其存否的孤本秘籍的出现,不只是中国,也为世界藏书界所瞩目。早在光绪年间,日人岛田翰在中国觅书,在其著录的《皕宋楼源流考》中,即称翁氏藏书不知下落,版本学家徐森玉多方寻找。1987年,古代建筑专家傅熹年受美国亚洲文化协会资助访美,傅熹年为傅增湘的后人,精于版本学。以傅氏所言,翁氏所藏古籍善本是,“其在版本学上的价值,实在包括美国国会图书馆及哈佛燕京图书馆在内的美国各馆所藏中国宋元刊本之上”。

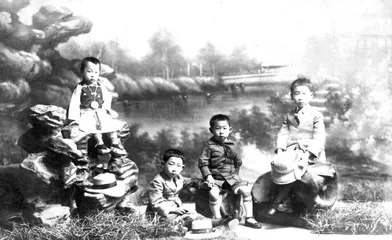

( 翁氏四兄弟。自左至右为翁崇庆、翁传庆、翁兴庆(万戈)、翁开庆(摄于1923年)

)

( 翁氏四兄弟。自左至右为翁崇庆、翁传庆、翁兴庆(万戈)、翁开庆(摄于1923年)

)

而书画收藏大部分始于翁同龢在北京任职期间所购。由于身居高位,翁同龢有机会看到不少历代著名的碑帖、法书、绘画,因此他大为发展了父亲翁心存和哥哥翁同书两世的传承,修养成翁氏中范围最广、程度最高的鉴定家。“此次我带来了高祖收藏的一幅南宋画家梁楷的《道君像》,画法既有李公麟的缜秀雅致,又具南宋李(唐)夏(圭)的遒劲。左下有梁楷款字,曾经明代安国及清初笪重光等收藏。谢稚柳先生曾经看过,称之为世上唯一的梁楷早年工笔白描真迹——年轻的时候才能画出这种工笔,以后只能画简笔描。从这幅画中你能看出梁楷的功底有多深。”翁万戈老先生告诉我。

光绪二十三年十月初三(1897年10月28日),“沪客持书画来售,有梁楷白描天尊、松雪画黄庭经合装卷子、陈老莲画水浒三十六人,皆精”。次日,“沪客管邵洪所携甚少,价甚高。细玩赵字,恐是摹本,有两三处墨痕不匀,究竟纤弱”。与此判断作强烈对比的是卷中明代大书法家王登的跋语:“赵荣禄(赵孟)临黄庭经一卷,图之者梁楷……赵公此书,亦极力临摹,无丝发不似。盖鹅经(黄庭经)为右将军(王羲之)书第一,而此卷亦足称荣禄书第一。”其实,梁楷画题与《黄庭经》毫无关系,故称之为“白描天尊”。虽然不见于《翁同龢日记》,大概在该月中他就收购了这翁氏收藏中唯一的重要宋画。

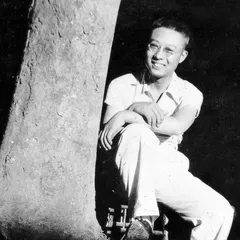

( 1937年,翁万戈离开常熟时摄于翁家祖屋彩衣堂前

)

( 1937年,翁万戈离开常熟时摄于翁家祖屋彩衣堂前

)

“从1861年刚开始在朝廷任职,到1898年离开朝廷为止的大约40年间,高祖每周,有时是每天,都要去琉璃厂的古董商那里转转。时间一般都在下午1:30结束了授课之后(年轻皇帝每天早上5点开始上课)。”琉璃厂当时坐落在外城宣武门外的西南角,在翁同龢所住的一个居民区的中间。这里是汉族官员居住的地方,因为根据清朝法律,汉人官员是不许住在内城的。

“只要发现有意思的作品,高祖常要求带回家以求近观,也经常临摹。有一幅是高祖临摹石涛自画像的画作,这与原作形成了有趣的对比(这幅作品现被“台北故宫博物院”收藏)。他常开玩笑说,自己看到这些画作的时候,就像是得到了糖果的孩子。时间一长,古董商们也就熟悉了他的喜好,便把书画直接送到家里,让他优先取舍。出于对他帝师地位的尊重,许多古董商都请高祖为他们的古董行题写店名挂在门口。当时在琉璃厂,这样的匾额不下5块。你猜我是怎么知道这些事的?”翁老先生完全不像91岁的老人,谈话中总会带给你惊喜和愉快。

“从1858年到他死前的几天,高祖47年的时间每天坚持记日记,这些记录现在仍保存在家里。这也就是我为什么对他的事那么清楚的原因。”说到这,翁老先生跟孩子似的,得意地笑了。1926年这些日记由翁同龢的学生张元济以影印的形式首次出版,成为晚清历史研究的重要材料。第二次成册出版的是他日记中关于公职的记录,条目消息记录了他收藏的兴趣、他的成功和失望。“从这些日记中,我们可以看到翁同龢所过目的画作有如万花筒般,远超过了他的购买能力。所以最终选择的画作,都体现了他严格的标准。”嘉德拍卖公司古籍部的总经理拓晓堂为了这次展览,特意飞赴美国翁老先生的家中,挑选要展出的画作,以及将这些画作进行专业包装后运回国内,对此他深有感触,“翁氏家藏全都遵循了中国画鉴赏的习俗,全部源自正统的文人画家。明朝的收藏中,吴派(苏州)文人画大师的代表有沈周和文徵明。沈周的画作包括一幅仿同代戴进风格的青绿山水画,戴进是当时与吴派相对的浙派(杭州)的专业画师。从这件作品看,在沈周的时代,文人画和院体画和差别还没有后来那么泾渭分明。”

翁氏家藏中17世纪中国画的代表是董其昌及其追随者,包括王鉴、王翚、王原祁和恽寿平。“高祖是特别酷爱王原祁的画,他总是想方设法得到他的画。《夏云环山图》应该是本次展览中一件很重要的展品,这幅画作于王原祁70岁时,是他成熟风格的代表作,他通过简化的构图和减少水墨的层数来突出粗的笔画和书法的笔画。从画面右上方的题款来看,移居京城为朝廷做事的王原祁非常怀念家乡太仓温和的气候,太仓就在我们家乡常熟边上。”翁老先生对我说。

当翁同龢在己巳年(1869)十一月二十五日第一次看到这幅画时,他最初并不能非常确信它的真伪。他在日记中写道:“归过厂肆,见王麓台《夏云图》立轴,虽颓唐,然疑它手不能到。”两天后,在结束了给同治皇帝的授课后,翁同龢又来到这里。他把画带回家进一步鉴赏,到晚上,他确信这幅画是真品。很有意思的是,在日记中他没有提到这幅画的购买,而在两个月后的一篇日记里,翁同龢描绘了新年和同是来自常熟的官员们聚会的场景。他回忆了一起欣赏鹤舞,以及欣赏王原祁和王翚的画。我们有理由推测,《夏云环山图》也在这批画中。

事实上,翁同龢并没有很多的资源供收藏。在清政府中,最高等级的官员一年的收入是360两银子(当时1两银子能买50公斤大米),因此,他只能与一些佳作失之交臂。但对于王原祁的《西山春霭图》,当他第一眼看到这幅手卷时,即决定要得到它。在丁亥年(1887)初的几篇日记中,他的遗憾和激动都是显而易见的:

正月二十五日:“再看麓台西山春霭图卷,价虽高,拟留之。”

正月三十日:“以巨金买麓台画卷,买人索钱,怒斥之,已而悔之。”

二月初六日:“以二百金买麓台卷,吾之过也。”

翁同龢收藏的热情终身不衰,而且屡有“奇缘”。此次展览中,有一件翁同龢非常得意的收藏,就是王石谷(王翚)的《长江万里图》长卷。“在清初,有6位大画家,‘四王吴恽’这四王里面王翚是最厉害的一个画家,前头两王是他的老师,后面一个是他老师的孙子。因为王翚的画好,所以康熙《南巡图》是让他领导画的。等他画完南巡图后,回常熟老家的时候,想到画一幅长江万里图。中国有这么一个传统,任何一个大山水家,一生至少要画一幅长江万里图。等他画完这幅画以后,立刻到了一个大收藏家的手里,被裱起来。后来不知怎么就传到了古董商的手里。我高祖,他头一次看到这幅画就爱不释手,当时卖画的人要价非常高,他买不起。这卖画的也很会做生意,让我高祖把画带回家去看,结果带回家是越看越好,越看越美。这时卖画的来了,说你要是不买的话,我就要把它拿走了。高祖和他们讲价,只愿意出要价的30%,人家不卖就把画拿走了。高祖在家越想越后悔,又去古董商那里把画拿回来,在原来的价格上又加了10%,画就再没出他手了。这个钱是当时要买房子的,结果房子变成了一幅画。”翁万戈老先生指着画匣上的一行字对我说,“这是高祖当时买完画后题的一首诗,‘长江之图疑有神,翁子得之忘其贫。典屋买画今几人,约不出门客莫嗔’。”

迟来的展览

事实上,这批收藏1949年运抵到纽约后,即被翁万戈保存在一个名为“曼哈顿库房”的储藏公司里。“这个公司在曼哈顿大街,现在已经没有了。这里的地段太好,早就被人买下变成高楼大厦。当时有名的大画家、艺术家、大古董商在那都有自己的库房,条件非常好。因为在美国,你要对艺术品进行保险,价格昂贵到可以让你倾家荡产。所以东西运到美国后,我不知道该怎么办,便去问卢芹斋是保险,还是怎么操作?他说他也保险不起,东西都放在‘曼哈顿库房’。就这样,一存就是30年,直到我结束教育电影制作的工作,搬到纽汉普什的新家,东西才搁回自己家。”翁老先生说。

当年,翁老先生因为在上海交大学的是机械工程,因此到美国后,他进入了当时在机械工程方面很出名的普渡大学继续学业。但是毕业之后,他只做了3个月与工程有关的事情,因为“这和我的个性完全不符合,我喜欢的是艺术”。于是,老先生说他每天看《纽约时报》的广告栏,希望找到既能维持生计又能满足自己兴趣爱好的工作。“《纽约时报》上面有条小广告,说要找美术家、艺术家。我从小喜欢画画,我的父亲也是学的国画,属于王翚那一派,从小我就跟着他学画。在十几岁的时候和我二哥,还有姚家三兄弟,组织了一个北方漫画社。我们的漫画还经常被天津的《庸报》刊登(《庸报》是当时中国华北地区有影响的大型日报),当时我就带了一张画去应聘,成功了,就这么简单。”

很巧的是没多久,翁万戈老先生认识了华美协进社的社长孟治。华美协进社成立于20世纪20年代,由当时在纽约哥伦比亚大学任教的著名教育学家约翰·杜威和中国知名学者胡适等人共同创建,是美国历史最悠久的专为美国人开设有关中国和中国文明课程的教育机构。“社长孟治是孟子后人,当时见了我就说,小翁呀,你又会工程,又会美术,你要不要去学教育电影?我一听就很感兴趣。说这话的时候是1941年。”孟治所说的是一个私人的基金会,由两位中国老太太主持。“从这开始我就做起教育电影,大部分都是和中国美术相关的,都是十来分钟的电影,现在都在美国国家档案馆。我倒成古董了,被人给收藏了。这里面包括一部也算破天荒的电影,就是拿中国的古画,以弗利尔美术馆的收藏做的短片《在美国的中国古画》,其实只有几幅画。据我所知,以静的东西来做电影的,我可能是头一个。”

采访中,翁万戈老先生最爱跟我说的一句话就是:“我的中国年纪已经91岁了,美国年纪也过了90岁。人生真是很奇特,总有你意想不到的事情发生。”1941年12月日本偷袭珍珠港,翁老先生的生活也随之彻底改变。“美国的民众不愿意参加第二次世界大战。马歇尔将军当时托好莱坞大导演弗兰克·卡普拉(Frank Capra)拍摄一个7集系列电影纪录片《我们为何而战》(Why We Fight),以此来鼓舞士气。”

弗兰克·卡普拉凭借一部《一夜风流》而名声大噪。“二战”期间,他息影从戎,由他负责的这部系列影片在美国军队教育中被列为必看片,其中有一部是反映中国战争的叫《中国之战》。“制作这部片子的时候,弗兰克需要在美国找一个中国人。这个人要懂电影、懂英语又要了解中国历史,我的运气来了,我是唯一的。那会儿这些大导演都穿上了军装,弗兰克·卡普拉是上校。在那部片子里,我的头衔是顾问。我和英国作家詹姆斯·希尔顿(James Hilton,《消失的地平线》(Lost Horizon)的作者)合作。这部片子是写实的,资料来源于多是与日本作战的时候,从日本方面缴获的资料。国民政府更是大量提供素材,还有就是福克斯、米高美公司等电影公司拍回来的。我们每天都要看,我的工作就是告诉他们这个镜头在什么地方可以用,在什么地方发生的战事,那个战事在那时候是什么意义。”

翁万戈老先生在中国生活的时间只有20年,可是家传、家教在他身上体现得淋漓尽致。“这些收藏深深地影响了我的生活,如果没有这些收藏,我不可能深入研究中国书画和孤本。你得有自己能控制的东西,你可以把它拿出来研读、研究。我一直知道为什么人们想要收藏,这不是在银行藏金砖,这是一种使你着迷的东西。不是你占有了艺术,而是艺术占有了你。”

“1977年,结束了教育电影制作后,我和老伴当时有个说法,‘够了够了!’所以我们决定去一个足够大,又可以做自己想做事情的地方养老。”于是老两口带着那批历经6代人收藏的书画、古籍搬到了位于美国东北部的新罕布什尔州的家——莱溪居。“房子是我自己设计自己盖的,因为前面有条小溪,所以起名莱溪居。启功先生很客气,自动给我写了匾。他对我们世交的关系研究得比我清楚,发现我们是同辈。”

1985年5月25日,莱溪居来了一批客人,徐邦达、谢稚柳、王己迁、杨仁恺和杨伯达。他们可以说是最早看到这批传说中“翁氏收藏”的人。“他们当时受美国大都会博物馆邀请,从纽约到波士顿,其间有两天时间空闲,可以到我这里顺访。这两天,我们一起看了家里所有的书画收藏。为了纪念这次活动,画了一幅画《莱溪雅集图》。手卷很特别,分成三段,第一部分是朋友到了我的寒舍,第二部分就是大家围桌而论,第三部分就是窗外溪水。三幅小画是我画的,后面我请每位朋友写一幅字,徐邦达两幅,他喜欢写。后来我的老朋友王世襄说他也愿意写一幅,启功也愿意写一幅。前面题眉处让黄苗子题写了‘莱溪雅集图’5个字。这件东西我管它叫‘人工的古玩’。现在启功先生不在了,杨仁恺先生不在了,谢稚柳先生不在了,王己迁先生不在了,我老伴也不在了。一晃20多年过去,朋友们见一面少一面呀,我们也都成为古玩了。我是他们中最年轻的,可最年轻的现在也90岁了。”

在翁氏收藏中,多少让人感觉很像旧时文人的收藏,很个人,秘而不宣或是邀几位好友来家中细细品谈其中之妙。“1998年的时候,我们在天津征集拍品的时候,碰到翁先生的弟弟,说手里有批古籍想拍卖。具体谈的时候,他说东西还在美国。到1998年底,我记得是冬天了,翁先生从美国来北京,我们在昆仑饭店见的第一次面。那一次翁先生很低调,他对国内的拍卖市场也不清楚,对拍卖公司了解也比较少,所以1999年拍卖的时候就拿了一部宋版的《昌黎先生集》。我印象里,估价是80万人民币,拍到100多万元。”嘉德拍卖公司古籍部的总经理拓晓堂对我回忆道。

这一次的合作是翁家收藏首次在国内露面,因为合作比较愉快,于是翁老先生提出打算把在美国的所有藏书进行整体拍卖,嘉德公司总经理王雁南专程赴纽约拜访翁老先生。“翁先生提出三个条件:一、整体出让,不能打散;二、要有相当水平的收藏单位,目标范围是中国或亚洲其他国家,但不卖给日本国;三、要善价。”

翁万戈老先生提出翁氏收藏不卖给日本人,这后面有一个背景。清末四大藏书家之一的陆心源,收藏了大量宋元珍版,在吴兴故里辟一楼藏书,一半称“宋楼”,藏宋本200部,兼藏元本;一半称“十万卷楼”,收藏明以后秘刻及精抄精校本。陆心源谢世后,其子于光绪三十二年(1906)将陆家藏书以10万两银子的价钱售与日本岩奇氏静嘉堂文库,当时朝野哗然,对陆氏后人多有谴责。当时的学者王仪通作诗感慨地写道:“愁闻白发谈天宝,望赎文姬返汉关!”

王雁南答应了翁老先生的要求,同时也提出要采用拍卖或转让两种方式进行,最后确定的是以转让的方式进行。2000年,翁氏家族收藏的80种、542册宋元明清珍稀古籍善本以450万美元的价格转让给上海图书馆。拓晓堂介绍:“‘翁氏藏书’在清末民初已在全国九大藏书之列,‘上图’购买的这批古籍,是我们国家继上世纪50年代和60年代,两次从香港陈清华‘旬斋’购进古籍后又一次非常重要的藏书。有11部宋版书,其中有8部可以说是海内外的孤本,分量极重。”

至此以后,再也未见翁家收藏有何动静,直到2006年波士顿美术馆举办的“流芳六世:翁氏中国书房绘画典藏”展览,翁氏一家的书画收藏才以较大规模的方式与公众见面。翁万戈和翁同龢的收藏活动相隔150年,他们在收藏中扮演的角色和他们与展品的关系是截然不同的。翁同龢是个杰出的收藏家,他学识渊博,有机会接触书画杰作并且对艺术充满热情,这些都使他的收藏成为当时最有声望的收藏之一。作为家藏的继承人,翁万戈老先生常说的一句话:“我为家藏而活,而家藏也成为我的人生。”也许有人会说,根据苏轼的理想,他才是最纯粹的收藏家。一方面,由于是继承,翁万戈并没有被占有的欲望所累;另一方面,这些艺术品深深地并积极地影响了他的人生。

“我们知道现在海外个人的收藏家,像翁先生这样的收藏,仅此一份了。而且是经过几代人的保护保存下来。因此无论从画的质量分量上来讲,还是从它传承的意义上来讲,应该说没人能取代。”拓晓堂说道。

在问及最后这批书画将会有什么打算时,翁万戈老先生说:“按从前的习惯,家传就是家传,我没有别的打算。”■ 中国近代史翁同龢王原祁传奇王翚梁楷六代书画