多利羊死去之后 ——专访多利羊之父伊恩·威尔穆特

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

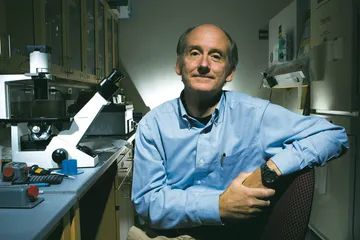

( 伊恩·威尔穆特教授和多利羊

)

( 伊恩·威尔穆特教授和多利羊

)

和多利羊属于同一品系的绵羊通常能活11~12年,但多利只活了不到7年,便于2003年2月14日死去。多利的短命曾经被怀疑论者作为武器,攻击克隆技术有某种神秘的缺陷,会导致克隆动物早衰。但是,罗斯林研究所发表报告称,多利得的是肺癌,而这种肺癌的起因来自一种常见的病毒感染,那些常年被关在屋子里的绵羊得这种病的概率很高,而多利基本上一直待在实验室里,得这种病也就不奇怪了。

多利的出现打破了生物界一个古老的定律。以前人们认为,细胞发育的过程不可逆转,发育成熟的体细胞不可能重新退回到胚胎干细胞状态。伊恩·威尔穆特教授打破了这一定律,他和同事们采用“成体细胞细胞核转移”(Somatic Cell Nuclear Transfer,简称“SCNT”)技术,把成年绵羊体细胞的细胞核取出来,移植到一只去掉了细胞核的卵子中,再用特殊方法刺激这个卵子,让它开始分裂,形成胚胎。之后把这个胚胎导入代孕母羊的子宫里继续发育,多利就是这么来的。

SCNT技术非常复杂,对实验设备和操作人员的技术水平要求很高,所以世界上能做这个试验的实验室很少。另外,这种技术的效率非常低,威尔穆特教授和同事们试验了277次才得到了多利。去年秋天,美国俄勒冈大学的科学家用同样的方法克隆了第一只灵长类动物——猕猴,他们一共使用了304个卵子才终于得到了2个胚胎,其中一个的Y染色体还出现了异常。

SCNT技术需要“浪费”大量胚胎,因此在伦理方面存在巨大障碍。再加上SCNT技术十分复杂,迄今为止世界上只有极少数实验室尝试过用这种方法克隆人类胚胎,但都没有成功。2004年,韩国科学家黄禹锡声称自己的实验室成功克隆出了人类胚胎,可惜后来被证明试验结果是他伪造出来的。

很多人不喜欢干细胞研究,他们觉得克隆人是不道德的。其实,研究干细胞绝不仅仅是为了克隆,干细胞最大的用处就是治病,尤其是再生医学领域,干细胞更有无法替代的优势。如果科学家能够想出某种办法,把病人的体细胞转变为万能的干细胞,就能生产出新鲜而又健康的组织或者器官,用来替换生病的组织或者器官,而不必担心异体排斥反应。

( 美国威斯康星大学生物学家詹姆斯·汤姆森

)

( 美国威斯康星大学生物学家詹姆斯·汤姆森

)

SCNT技术曾经被认为是通向这一美好未来的唯一途径,但在2006年,来自日本京都大学的科学家山中伸弥想出一个巧妙的方法,直接把小鼠的皮肤细胞转变成了干细胞。2007年11月,他带领的团队又成功地把人的皮肤细胞转变为干细胞。美国威斯康星大学的生物学家詹姆斯·汤姆森(James Thomson)同时独立地完成了这一试验。通过这一方法得到的干细胞被叫做“人工诱导多能性干细胞”(Induced Pluripotent Stem Cell,通常简称为“iPC”)。

iPC技术的出现在生物学界引发了海啸。这个方法非常简单,甚至连一个中学生物实验室都可以完成。更妙的是,用此方法生成的干细胞无需经过胚胎阶段,绕开了伦理问题。因此,虽然这个方法目前仍然存在很多问题,但全世界干细胞领域的研究者全都摩拳擦掌,准备大干一番,这其中竟也包括威尔穆特教授。这位SCNT技术的高手最近宣布自己的实验室改弦更张,开始向iPC领域进军。

( 2006年8月25日, 美国加州大学欧文分校的研究人员在做干细胞研究

)

( 2006年8月25日, 美国加州大学欧文分校的研究人员在做干细胞研究

)

那么,iPC技术究竟会对人类的未来产生怎样的影响呢?和iPC相对应的SCNT技术究竟还有没有前途呢?10月中旬,威尔穆特教授来天津参加干细胞研讨会,《三联生活周刊》趁此机会采访了他。

三联生活周刊:让我们还是先从多利羊谈起吧。有报道说,多利羊的染色体端粒(Telomere)比同年龄的普通绵羊要短,因此多利发生早衰是不可避免的,请问这个说法是否正确?这件事是否意味着胚胎干细胞有某种先天缺陷?

威尔穆特:端粒是位于染色体两端的重复DNA片段,每一次细胞分裂后端粒都会缩短一截,有理论认为,正是端粒的存在决定了细胞不可能无限制地复制下去,端粒的长度决定了一个生物的寿命。

当我们使用SCNT技术克隆多利时,她的细胞核来自一头成年绵羊,其染色体端粒肯定比幼羊的要短,因此有人认为多利从一生下来就注定会短命,这个说法是不准确的。因为当我们把细胞核移植到卵子中,然后诱导它进入胚胎发育阶段时,卵子中的端粒酶会把端粒缺失的部分补上,因此目前绝大多数哺乳动物的胚胎干细胞都不存在这个问题。事实上,多利羊和另一种哺乳动物是目前发现的唯一不能完全补强端粒的物种,科学家尚不清楚其中的原因是什么。

我们对多利的身体做过详细检查,除了染色体端粒确实比同龄绵羊短一些之外,多利没有任何早衰的迹象。媒体说多利早衰是没有科学根据的。其实,任何新技术的出现总是会伴随着这样或那样的问题,这是可以理解的。我相信随着技术的进步,我们将可以更加精确地生产出优质的胚胎干细胞克隆,不会再有任何问题。

三联生活周刊:克隆多利羊采用的SCNT技术效率为何如此之低?有可能加以改进吗?

威尔穆特:首先我想说,多利羊的成功甚至对我本人来说都是一个意外。任何一个成体细胞的细胞核都是很特殊的,它负责控制这个细胞的所有功能,我们所做的就是打破这一限制,改变细胞核原有的指令系统,这是一项革命性的成就。至于SCNT方法效率低的问题,确实是我们面临的一项挑战,因为卵子是非常小的,操作起来十分困难。

三联生活周刊:听说您的实验室将转向iPC,这并不是您擅长的一个领域,请问这次转型是否和SCNT效率低有关?

威尔穆特:山中伸弥教授发明的iPC技术非常强大,即使不是本世纪最杰出的成就,也肯定是10年内生物学领域取得的最了不起的成绩,所以我很荣幸能和山中伸弥教授一起获得了邵逸夫奖。

iPC技术除了简单、没有伦理问题等好处之外,还有一个很重要的优势,这个技术是把成年人(比如病人)的体细胞直接变成干细胞。这样,科学家清楚地知道这个人患有什么病,因此从他身上获得的干细胞可以用来研究这种病的发病机理。

我想借此机会强调一点:干细胞研究不但可以用来治病,还可以用来研究某些遗传性疾病的发病机理,帮助科学家找到治疗的方法。

三联生活周刊:既然iPC技术如此优越,是否说明从胚胎提取干细胞的方法过时了?iPC是否可以最终取代胚胎干细胞?

威尔穆特:暂时还不能这么说。胚胎干细胞是干细胞研究领域的黄金标准,任何方法生产出的干细胞只有和胚胎干细胞进行对比后,才能知道它的好坏。目前用iPC技术生产出来的干细胞还不能和胚胎干细胞相比,但我相信出不了几年,用iPC技术就能生产出足够多的不同种类的干细胞来。到那时,这项技术将和胚胎干细胞技术等价,我们便可以考虑用于临床治疗了。

即使如此,胚胎干细胞也不会完全被取代。比如,要想研究胚胎在形成后的头几天里的发育过程,就只能借助胚胎干细胞。不过,这是我能想出来的必需胚胎干细胞的唯一一个领域。

三联生活周刊:目前为止,除了脐带血干细胞外,还没有任何其他领域的干细胞治疗方法被批准。您认为干细胞疗法最大的障碍在哪里?

威尔穆特:我认为最大的障碍在于科学家们无法根据病人的需要(比如肝癌),生产出足够多的特殊种类的干细胞群(比如肝细胞)。另外,用目前的方法把干细胞植入人体后有时会产生恶性肿瘤,这也是一个令人担心的问题。

目前世界各国的医疗监管机构对干细胞疗法的临床试验都采取了非常谨慎的态度,因为这是一个敏感领域,任何失误都将动摇公众对干细胞疗法的信心。所以我相信,如果有一天监管机构批准了某个干细胞疗法,这个疗法一定是非常有效和安全的。

三联生活周刊:任何一项新技术的大规模运用都需要经过一段时间的观察,才能确保它没有任何潜在的危害。那么干细胞疗法是否也必须经过长时间的检验才能被批准呢?

威尔穆特:这个说法自然没错,但对病人来说,情况就不同了。很多病人在科学杂志上看到某个新发现,以为自己的病将会很快被治愈,但最后却被告知至少还要等上10年,甚至更长,他们显然会很沮丧。这就要求我们这些研究者在对媒体发表言论时必须十分准确和谨慎。

干细胞疗法试图对付的都是一些不治之症,病人们其实都非常希望尽快在他们身上进行临床试验。如果我们因为害怕失败就不去尝试,这也不是一个正确的选择。我觉得这个问题需要从长远的角度看,我记得当抗生素刚被发现的时候,公众对于这种新药也是充满了怀疑的态度,但你看现在,抗生素已经成为现代医学的基石之一。

三联生活周刊:让我们再回到多利羊。多利的诞生打破了生物学的一个古老定律,您认为未来还将有哪些生物学定律被打破呢?

威尔穆特(思考片刻):不知道。干细胞领域本身的发展速度已经很令人惊讶了,像iPC技术的开发就很出乎我的意料。另外,我知道哈佛大学有位研究者已经成功地把成年人的体细胞直接转化成另一种细胞,而不必经过干细胞这一步,他的实验室正在试图把糖尿病人的体细胞直接转变成胰腺细胞,从而彻底根治糖尿病。

我必须说,我的想象力不够。现代医学发展太迅速了,有很多新进展都让人激动。我活了64岁,亲眼目睹了现代医学的飞速发展。在过去的50年里,抗生素、麻醉、器官移植、试管婴儿等等新的疗法被开发了出来,它们刚出现时都是非常神奇的。我相信未来50年医疗领域将会出现更多神奇的新发现,就拿我这个领域说,我相信如果把干细胞技术和基因组研究结合起来,科学家们将会获得非常强大的工具。所以我们必须鼓励合作,在合作中寻找更多的机会。

我最近离开了服务多年的罗斯林研究所,担任新成立的爱丁堡大学再生医学研究中心的负责人。我们这个中心将会招募200名不同领域的科学家,让他们在一起合作研究,争取尽快把干细胞技术运用到临床治疗中去。■ 干细胞生物技术细胞核科学科普胚胎干细胞多利威尔穆特伊恩脐带血干细胞