15世纪以前中国通往世界的路线

作者:朱步冲

从神话到丝绸之路

与其他任何伟大文明一样,中国与世界其他部分交流的开端都要追溯到神话与传说。10世纪时的波斯诗人费尔都西在他的史诗《帝王传》中,称被贬往人间波斯的仙王贾姆西德曾娶马秦国(Machin)王马韩之女为妻,张星在《中西交通史料汇编》中认为贾姆西德就是周代穆天子之宠臣长季绰。《穆天子传》曾记载长季绰被封于春山(葱岭)以南,而当时葱岭附近都是波斯帝国领土,这可以算是中华文明与外界联系的最早传说。尽管这个和亲故事很可能子虚乌有,不过今日的考古学已经证明从公元前6世纪开始:中原内地文明已经开始与周边分两路接触。北路经由高加索与黑海之间,居住在此的波斯化撒马提亚王国首先与中原周边的北方游牧民族产生文化交流,再进一步影响中原。南路则由西亚进入中亚、印度,而后进入中原。商末至周初,黄河流域的汉族在山西、河北北部已经与周边游牧民族相遇。在被称为“河南地”的鄂尔多斯地区,就生活着鬼方、猃狁等匈奴部落的先民,这些短身材、浓髯、圆脸短鼻的游牧民族在不时南下劫掠的同时,也接受了中原在艺术上的影响。20世纪50年代俄国考古学家在中亚阿尔泰边区巴泽雷克的匈奴墓葬中,既发现了由斯基泰——西伯利亚野兽纹装饰的青铜刀剑和马具,也有公元前5世纪中国产的精致的丝制品和绣着凤凰图案的锦绸、漆器和青铜镜。同样,那些与北方游牧民族接壤的中原诸侯国也在向它们的强悍邻居学习。按照《史记》上的记载,著名的赵武灵王胡服骑射时代,大约是公元前325年至前299年之间,然而在此之前,赵、燕、韩等国就已经尝试改变“深衣襦裤”的传统打扮,以适合针对北方游牧民族的作战需要:1964年在河北怀来北辛堡发掘的战国墓葬中,就有明显草原风格的青铜短剑与弹簧式金带钩出土。

在战争与贸易交替出现的节奏中,一条被称为“草原之路”的文化交流通道逐渐形成,它东起中国华北的河套地区,跨越戈壁沙漠,从西北转向蒙古草原,向西经过阿尔泰山区,穿过准噶尔山口到达巴尔喀什湖以北,然后从这里通过西伯利亚草原,沿咸海、里海北部到达黑海北部沿岸。著名的希腊历史学家希罗多德在《历史》中提到一个居住在顿河以东的民族——希坡博里安人,尽管学界对这一民族是否即为中国人说法不一,但考虑到当时自黑海东北顿河河口,经伏尔加河,北越乌拉尔山脉,进入阿尔泰、天山之间的商路,已经被希腊人所知晓,至少可以确定他们很可能是与中原有文化交流的月氏人或其他居住在天山以东的民族。

对于西方更远的世界,中国对它的第一次大规模探险就是汉武帝时期张骞对西域的出使。公元前128年,张骞了解到的大夏(今日阿富汗)以西各国地理形势是:“其(安息)西则条枝,北有奄蔡、黎轩,条枝在安息西数千里,临西海。”(《史记·大宛列传》)对于这些古地名对音和位置的考证,现在仍然众说纷纭。伯希和、白鸟库吉等人主张中国古文献中的黎轩即埃及托勒密王朝的首都亚历山大里亚,但中国学者认为也有可能是Seleukia(塞琉古王朝)的译音。张骞报告奄蔡、黎轩在安息之北,似说明张骞从大月支人和大夏人那里听到的是有关黑海北岸希腊殖民地的情况。在大夏的一个集市上,张骞惊奇地发现了来自汉帝国西南诸郡的使用竹制品的习惯与本地相当,但是天气湿热,国土濒临大水,当地人民习惯骑乘大象,作战时也穿着丝绸服装。大夏商人告诉他,这些产品来自大夏东南数千里的身毒,那里风俗如此。虽然很难想象中国和印度在汉代就拥有直接的贸易文化往来,但有学者坚持认为,通过西南边境内的夜郎道等通路,已经有部分客商可以直接前往印度。

公元3世纪初,由于中亚形势的变化,特别是匈奴的西迁,除了已开辟的塔里木盆地南北两道外,又开通了一条由天山北麓经乌孙(伊犁河)、康居(楚河),沿咸海、里海北岸到达黑海沿岸和罗马帝国的道路,史称“北新道”。《魏略·西戎传》中曾说奄蔡在康居之北,继续西行就是大秦(罗马)。罗马人首次在中国的官方文献中露面,是在《后汉书》卷八十八的“西域传”里。在公元166年,也就是汉桓帝延熹九年,“大秦王安敦”,派遣使者前来,带来了包括象牙、犀角与玳瑁在内的礼物,也就是著名的哲学国王马可斯·奥莱欧斯·安东尼诺派遣使者,而在任何拉丁语的文献内找不到此事的相应记载,他们很可能是地中海东部沿岸狡猾的安息商人冒充的,安息即帕尔特人,即波斯化了的斯基泰人。斯基泰人对这条交通线的牢固控制,成为罗马帝国发展东方贸易尤其是丝绸贸易的不可逾越的障碍:中国大黄(rhubarb)被罗马人称为rha ponticum,意为“黑海之rha”。“rha”即伏尔加河的名称,而非货物名称,罗马人以此称大黄,说明它是从伏尔加河附近的奄蔡人那里得到的。在公元前64年攻占叙利亚后,罗马人和帕尔特人开始合作,与来自中亚的沙漠商队进行贸易,其中不乏与汉代有直接贸易关系者:普林尼(公元23~79年)在《自然志》中说:“在所有各种铁中,以赛里斯铁为最好。赛里斯人把铁连同各种丝织品和皮货输送给我们。”

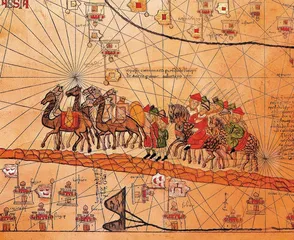

( 公元1271年,马可·波罗离开威尼斯,同父亲和叔父一起,经丝绸之路历经 3 年到达中国 )

( 公元1271年,马可·波罗离开威尼斯,同父亲和叔父一起,经丝绸之路历经 3 年到达中国 )

很快,罗马与波斯人就从这种贸易中得到了最为垂涎的收获——丝绸的制造方法。5世纪初,拜占庭著名历史学家普罗科匹厄斯在其著作《秘史》中记载,几位来自印度的僧人接受了查士丁尼大帝的要求,从遥远的制丝之国“赛林达”偷偷地将宝贵的蚕卵带了出来。然而这个故事的可信性非常低。根据斯坦因《沙埋和阗废墟记》中的描述,1901年这位英国探险家在塔克拉玛干沙漠南部的尼雅遗址就发现过桑树,从遗址中发现的文物年代断定,大约可以追溯到东汉与魏晋时代。很明显,《秘史》中的赛林达并非当时的汉帝国,而是新疆境内的丝路沿途诸国。最迟在公元5世纪,养蚕与丝织技术就从西域传到波斯。

与丝绸制造技术相对应的,是中原逐渐接受了西来的波斯乃至希腊罗马风格的艺术品和宗教信仰。1901年,斯坦因在若羌、米兰与丹丹乌里克都发现过富于闪族风格的佛教壁画,包括半身有翼的天使,衣着为罗马风格的佛陀、比丘与供养人,以及波斯风格的联珠纹和有翼兽。这种创作风格甚至一直深入到中原腹地:江苏丹阳的梁武帝萧衍陵前的左麒麟即是有翼兽的变体,而其父陵前的石柱,则是鲜明的希腊爱奥尼亚风格。很明显,即便是在魏晋南北朝大分裂时期,中国与西域和周边各国的贸易和文化交流也从未完全中断。《隋书·裴矩传》中记载,裴矩撰有《西域图记》三卷,称西域交通之路为三道,北道从伊吾经天山北路、突厥可汗廷,到指;中道从高昌、龟兹出葱岭,经过中亚到波斯;南道从鄯善、于阗出葱岭,经阿姆河以南各国到达北印度。早在玄奘法师之前,著名僧人法显曾于399年(后秦弘治元年),以62岁的高龄启程西行,路线与《西域图记》中的南道基本相同,经过3年,才到达北印度的乌苌国(曼格洛尔),法显游历印度将近8年,因为这里的佛学虽然精妙,却是“师师口传,无本可写”。法显通过在犍陀罗、摩羯陀等地的求学,大概掌握了梵文,410年从师子国(斯里兰卡)经孟加拉湾、马六甲海峡与加里曼丹岛,中途不断遇到海难,但是法显在最危及的时刻,也没有放弃随身携带的经卷抄本,最终在山东长广郡上岸。

( 1375年的罗尼亚语地图。图中描绘

了马可·波罗的“丝绸之路”旅行队 )

( 1375年的罗尼亚语地图。图中描绘

了马可·波罗的“丝绸之路”旅行队 )

除了佛教,远方而来的奢侈品也因这个大分裂时代中贵族的需要而成为贸易存在的动力,比如玻璃。《西京杂记》与《三辅皇图》中记载的白光玻璃鞍与玉晶盘,很可能就是来自埃及手工业中心亚历山大的玻璃制品,西晋人郭义恭在《广志》中列举的“琉璃”产地包括黄支(印度马德拉斯西南的甘吉布勒姆),斯掉,大秦与扶南(今日柬埔寨与老挝),实际上这些地点是埃及产玻璃制品东运航程中沿途的口岸。上个世纪七八十年代,在江苏与南京象山分别发掘的东汉、晋代古墓中就发现了玻璃钵与杯的残片。很快,中国南方如广州、交州的能工巧匠也开始仿制这种稀奇的珍贵工艺品。葛洪在《抱朴子·内篇》“论仙”中就提到“外国作水晶碗,实是合五种灰以作之,今交广多有得其法以作之者”。

唐元时代——使节团与 马可·波罗的路线

( 张骞 )

( 张骞 )

与分裂时代的魏晋南北朝乃至短命的隋朝相比,中国唐代在世界上的影响力在当时无与伦比,费正清甚至将其称为当时第一世界性国家,其影响力从中亚横亘至朝鲜半岛。647年(唐太宗贞观二十一年),有19个国家的使节同时到达长安,其中就有一个首次到来的乙利鼻国,是现有历史文献对阿拉伯最早的译名,后统一按照波斯语改称大食。在651年至798年中,大食使节共来华41次。752年,刚刚取代伍麦叶王朝的阿拔斯王朝使者谢多诃密抵达长安,唐朝特意授予他左金吾员外大将军的爵位,并在档案中将其国别称为“黑衣大食”,以区别于用以称呼伍麦叶王朝的“白衣大食”。阿拉伯侨民与商人在中国居住者可能在数万人,甚至有许多被华化,大食国人李彦升,就在848年成为进士。

相对于阿拉伯人,唐帝国对于中亚各国的倚重更为强烈,其中最著名的就是先祖为月氏人的粟特人国家——昭武九姓国,包括康、安、曹、史等9国。其中史国又称羯霜那,或拓羯,《大唐西域记》中说“其王豪勇,兵马强盛,其性勇烈,视死如归”,拓羯也许是波斯语Tchakar的译音,意为卫士。史国依靠这批勇猛的职业军人,被唐朝相当倚重。在开元年间平定突骑施苏禄可汗的战役中,被册封国号为宁远,后在天宝年间改称来威。“安史之乱”中,拓羯军是与回鹘骑兵并称一时的精锐之师,一起被编入朔方行营,受朔方节度使、司空郭子仪的节制,在克复洛阳、长安的战役中屡立奇功,杜甫在《喜闻官军已临贼境二十韵》中就有“睿想丹墀近,神行羽卫牢。花门腾绝漠,拓羯渡临洮”之句。在8世纪下半叶,吐蕃攻占河西陇右,唐与西域交通断绝后,仅仅是流寓在长安的西域各国使者就有4000多人,都归鸿胪礼宾负责车马起居,开支达每年50万缗,另有大批移民散住各地。在斯坦因所取敦煌藏经洞文献中,就有一份《沙洲都督府图经》,里面提到在沙洲以东1580里,有个石城镇,即汉代西域鄯善国都城旧址,是中亚昭武九姓国旧民的聚居地。唐代中兴名将李光弼,先祖本姓安,即是迁往安西的康国人,康国原址在今日撒马尔罕附近,是东粟特的经济文化中心,来华的九姓胡人也以康姓最为多见。河西有与江南同名的会稽,即唐代的瓜州常乐,康国人多引以为郡望。各国侨民在唐代的政治经济文化舞台上极为活跃,1625年在西安发现的“大秦景教流行中国碑”,即出自一位汉名为景净的波斯景教(基督教聂斯托利派)僧侣之手,树碑的目的则在于纪念一位杰出的粟特人——景教信徒伊斯,他既热心于宗教慈善活动,也积极参与唐政府的军事行政工作,官至金紫光禄大夫、朔方节度副使,是郭子仪的得力助手,为官历经肃宗、代宗、德宗三朝。

( 1849年, 英国画家大卫·罗伯茨绘制的石版画,生动展示了开罗丝绸市场交易的繁忙景象 )

( 1849年, 英国画家大卫·罗伯茨绘制的石版画,生动展示了开罗丝绸市场交易的繁忙景象 )

在经历了宋代的拘谨闭塞后,蒙古人的征服在13世纪重新让中国与世界的联系恢复了可以与盛唐时代比拟的生机。尽管从呼罗珊到阿姆河一带的中亚城市在成吉思汗发动的第一次西征中元气大伤,但正是这场大破坏使得蒙古征服后的区域性文明迅速发生了相互接触。就在成吉思汗班师回朝的1222年秋天,两位来自被他摧毁的花剌子模城市的穆斯林学者——马哈木·牙刺瓦赤与他的儿子麻速忽——自告奋勇地来见大汗,向他阐述了城市对于游牧征服者的好处。大汗本人当即请他们两人担任行政管理职务,自行招募助手与蒙古贵族一起管理东西突厥斯坦地区被征服的城市,开始修筑道路并征收赋税,颁布了保护商队减轻税收的扎撒法令。“蒙古人的统一,使得以吐鲁番为起点,北线经和硕、库车、喀什,南线经和阗、叶尔羌,最终延伸入撒马尔罕与河中地区,进入穆斯林世界的丝绸之路重新繁荣起来。这些在道路上旅行的商团、军人与外交使节第一次在一个政权的保护下毫无障碍地履行着使命。”对于这样一个有利形势,最感振奋的是远离元帝国统治区域中心的欧洲商人。他们早就希望在遥远的东方有所作为:由于连续的转手交易,中国的丝绸、印度的香料在到达最后一个中转站——意大利各城邦时价格昂贵,欧洲能够提供的交换商品如羊毛、呢绒则无法弥补这一巨大的贸易逆差。在元代的文献记载中,早在蒙哥在位期间,就有“发郎国遣人来易卉服诸物,其国在回纥极西徼,妇人颇妍美,男子例碧眼黄发”。“发郎国”无疑是波斯文中对欧洲人统称“法兰克”的音译。而在距离这段记述所发生的时间不久的1261年,威尼斯商人尼柯罗、玛菲奥兄弟因经商随伊利汗国使团到达了上都,忽必烈委托他们将自己的书信带给教皇,由于教皇新近更换,兄弟两人不得不首先回到故乡,在漫长的两年等待后,他们决心再次前往东方,随行人员中多了尼科罗14岁的儿子马可。

马可·波罗到底有没有抵达过中国?从《东方见闻录》诞生之日起,这个问题就成为学者争辩不休的话题。的确,许多疏漏看起来是致命的,比如他从来没有提到过长城,没有提到过中国人每天必须的饮料——茶,也没有提到过缠足的妇女。然而,如果考虑到他是在1298年,即回到威尼斯后的第三年,在热那亚一间阴暗潮湿的牢房里向鲁斯提谦口授这一欧洲探险史上最伟大的历程的话,那么马可本人的遗漏,以读者兴趣做出的取舍和记录者本身的编辑,都可能是这些疏忽出现的原因。从现有的记述看,马可的旅行路线大约是经过霍尔木兹海峡,经里海东南部地区,然后穿越撒马尔罕与整个帕米尔高原到达丝路的著名中间站喀什,再沿着塔克拉玛干沙漠南部的道路,经和阗、罗布泊、敦煌,最终抵达大都,即今日的北京。在马可看来,大都的大汗宫殿是他所见过的“最壮观、最宏伟的建筑,它总共包括400多间华丽的房间,在宫殿附近矗立着一座人造的土山,山坡上种满了移植自中国各地的珍奇树木,有些甚至来自遥远的西南,借助大象的力量才把它们从深山中拖出”。

( 马可·波罗 )

( 马可·波罗 )

根据马可·波罗的记载,由于自己的灵活机变和通晓多国语言的能力,自己曾有幸担任大汗的“监督员”,到甘州、杭州去检查税收,还做过3年的扬州总督。任用外国人担任高官在元代并不是一件稀奇事,来自中亚商业城市撒马尔罕的色目人景教徒马薛里吉斯就担任过镇江府路的副总督(达鲁花赤)。马可在游记中着重赞颂了元代中国海外贸易的兴盛,这种贸易由于西北窝阔台、察合台两汗国阻碍了元帝国的陆路贸易而格外重要。元代政府规定,出海贸易时,其人数、船只、货物等情况都要事先上报市舶司审核批准,经发给公凭,方能出行。金银、粮食、兵器等皆属禁物,不得携带出海。出海后只能到事先申请前往的地区进行贸易,不许擅至他国。返航亦有规定期限,必须到原出发地的市舶司进行“抽分”,然后始许发卖。抽分比例,起初定为细货(珍宝~珠宝、象牙、犀角、珊瑚之类)十分取一,粗货(药材、棉布等)十五分取一。至仁宗时,分别增加一倍,改为十分抽二和十五分抽二。抽分之外,还要另抽三十分之一为商税。外国“番船”前来贸易,抽分比例亦同,回航时,也要由市舶司发给凭验,并检查有无携带禁物。13、14世纪之交,南印度和中国之间的海上交通已经全被中国帆船垄断,李约瑟在《中国科学技术史》中坚称,早在宋代,中国就拥有了印度洋上最好的船舶,从而自阿拉伯人手中夺走了大部分的海上贸易,“它们平均大约100英尺长,25英尺宽,载重量可达120吨。在设计上,船底变窄犹如刀锋一般,以便能够劈开海浪”。马可说,前来刺桐(泉州)贸易的商人国籍近至药狮子国(曾叫师子国,今斯里兰卡),远至马合答束番国(索马里),每年的交易额达到“数十万锭”。这些港口城市也相应成为各国侨民的聚集地。根据《元史》记载,泉州共有外来人口10万左右,信仰囊括了景教、摩尼教、祆教、伊斯兰教等。1287年,一位名为拉班·扫马的畏兀儿景教徒,从泉州出发,成为第一位前往欧洲游历的中国人。扫马在法国会见了法王腓利普四世和英王爱德华一世,又到罗马觐见教皇尼古拉斯四世。

除了马可·波罗外,其他当时到过中国的西方人都未能留下足够大的影响,其中曾担任汗八里(即北京)总主教的约翰·孟德高维诺固然受到了忽必烈的继承人元成宗铁穆耳的礼遇,然而始终未能使大汗本人皈依天主教。孟德高维诺虽然把《新约》和《圣咏集》翻译成了蒙古文,但由于信徒人数有限,他的传教活动始终没有顺利扩展。50年后,另一位佛罗伦萨方济各会士若望·马黎诺里再次率领使团来到北京,然而此时的元顺帝正被境内此起彼伏的反元武装起义搅得心烦意乱。除了客套的互赠礼品和宴请,这次会面似乎别无意义。在1370年,由宋濂等一批明代士大夫编纂的《元史》中,对于这次外交事件只有如下描述:“秋七月庚午,是日拂郎国贡异马,长一丈一尺三寸,高六尺四寸,身纯黑,后两蹄皆白。”与这种冷漠相对应的是,外来宗教的寺院被拆毁,墓地被夷平,刺桐、杭州等港口被关闭,这些措施无一不在体现仇视蒙古统治的明朝对于其国际开放政策的厌恶。

( 玄奘纪念堂内玄奘画像 )

( 玄奘纪念堂内玄奘画像 )

明代——郑和的路线

有趣的是,在这个相对封闭、停滞的朝代内,却出现了一次传统中华帝国朝贡贸易体制下最大的一次,也是最后一次政府主导的外交贸易活动——郑和的远航。在永乐年间,中国这种官方主导的朝贡礼仪化贸易体制发展到了顶点,甚至远在伊比利亚半岛上的奈斯尔王朝都曾在1423年派遣使者来到北京。根据《大明会典》统计,从印度洋诸国传来的贡品与商品就达185种,包括纺织品、苏木、胡椒、香脂、药品与观赏动物。在1405年至1431年之间,郑和率领着一支包括品级不同的太监、户部与鸿胪寺官员,乃至医生、军士、通事、书算手、买办等,共计2.6万人的庞大队伍,乘坐着最大载重量达800至1000吨的宝船,在东到琉球、菲律宾,西至莫桑比克海峡、马达加斯加的广大海域内航行,宣扬明帝国的宗主权和慷慨。

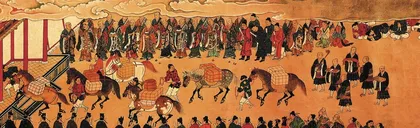

( 唐代都城长安,僧侣与信徒们在寺院前迎接来自印度的驮着佛教画像与经书手稿的马队,表现

的是唐代高僧玄奘去天竺取经回来的情景 )

( 唐代都城长安,僧侣与信徒们在寺院前迎接来自印度的驮着佛教画像与经书手稿的马队,表现

的是唐代高僧玄奘去天竺取经回来的情景 )

<p "="">从实际的立场出发,维持这个八方来朝的帝国代价巨大:大量进贡的外来奢侈品“番货”,不仅要求被全部收下,甚至也要按照“薄来厚往”的原则加倍给予赏赐。永乐九年,郑和船队初次访问满喇加后,以国王为首,总数达540人的庞大使团来华,赏赐给这些“向化之民”的物品包括黄金百两、宝钞40万贯、钱2600贯,以及成百上千匹的锦绮与帛。这些奢侈品除了堆放在京城的府库中供应朝廷的开支,很难作为流通的资本对整个经济产生什么积极影响。作为对策,朝廷不得不用这些“番货”来发放官员的工资。明实录中就记载,宣宗时,户部就要求北京的文武官员领取苏木、胡椒来作为他们的俸米折钞,苏木每斤折合宝钞50贯,胡椒每斤折合宝钞100贯。五品以上京官,十分之七的官俸折支胡椒与苏木,十分之三发米。在这些危机的打击下,明朝的统治者——不管他们情愿不情愿,都必须使国家退回到朱棣即位前的内向状态中去。成化十三年,1477年,是朝廷企图复苏郑和伟大航海事业的最后一次尝试,身兼东厂总管的宦官汪直,曾经索取郑和的航海日志,但兵部郎中刘大夏却焚毁了这一记录。几十年后,在华的耶稣会士门多萨在他的《中华大帝国史》中正式为这个短暂的时代做出了总结:“中国人从经验中发现,离开本土去征服别国,侵害他人及这一类事情,要损失很多人,耗费大量钱财,还要不断花力量和劳力去维持得到的地方,恐怕再失掉。而在他们忙于新的征服时,他们的敌人鞑靼人和邻近其他侯王就骚扰和侵犯他们,造成很大的损失……他们认为需要为安宁和利益……放弃他们在外国取得和征服的一切土地,特别是那些遥远的土地。”当郑和庞大的宝船队消失近60年后,欧洲人却开始了他们的地理大发现。1498年达加马带领他的小舰队到达东非时,当地土著对他们带来的诸如玻璃珠、粗呢等礼物不屑一顾,他们告诉欧洲人,在很久以前,有白色的“鬼”,穿着丝绸,驾着大船,到访过他们的海岸,这似乎在宣告中国传统世界体系的影响力和存在价值的终结。

唐宋时代中西交通路线

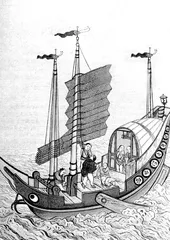

( 明朝皇帝派遣郑和下西洋时建造的福船 )

( 明朝皇帝派遣郑和下西洋时建造的福船 )

根据《旧唐书地理志》与唐人贾耽《古今郡国县道四夷述》等著作,唐宋时代阿拉伯与中国的海上交通,从阿曼的苏哈尔或波斯湾北岸的西拉夫起航,沿印度西海岸,绕过马来半岛,来到中国东南沿海。这些船只被称为市舶。按照起航地点和船主国籍被分为南海舶、波斯舶、昆仑舶、师子国舶等,在伊本郭大贝的《省道志》中,列举的中国海港就有四处,分别是比景(今天越南半岛灵江口的匕景)、广府(广州)、越府(明州)与江都(扬州)。来自阿曼、巴士拉的货物事先要运到西拉夫,才能装到中国船上,因为波斯湾内海水较浅,体积庞大的中国船只不能通行。到了宋代,这一航行路线所需时间进一步缩短,周去非在《岭外代答》中,提到从广州到阿拉伯半岛南部商业中心马赫拉之间费时最短的行驶方案:每年秋冬从广州乘北风出发,航行40日到今日苏门答腊北部的亚齐停泊,居住整备至次年冬天,乘东北风经斯里兰卡和南印度,横渡阿拉伯海,到达今日阿曼地区的香料贸易港口祖法尔,广集货物,然后在西南季风期返航,6~7个月就可以返回广州。

( 1890年英国《伦敦画报》二月号的插图,描绘台湾岛上汉族居民与原住民同欢的情

景。台湾岛是近代中国因中西交往而迅速现代化的地区之一。它的重要性因英国19

世纪60年代初要求开放高雄、淡水为通商口岸和日本1871年的入侵而被清政府所

重视。第一任巡抚刘铭传在19世纪80年代利用他装备先进的淮军基本平定了当地原

住民的反抗,开始兴建连接福州与台湾本岛的海底电缆,并开办了基隆官煤场 ) 历史中国古代史汉朝世界波斯中国中亚民族通往西域路线

( 1890年英国《伦敦画报》二月号的插图,描绘台湾岛上汉族居民与原住民同欢的情

景。台湾岛是近代中国因中西交往而迅速现代化的地区之一。它的重要性因英国19

世纪60年代初要求开放高雄、淡水为通商口岸和日本1871年的入侵而被清政府所

重视。第一任巡抚刘铭传在19世纪80年代利用他装备先进的淮军基本平定了当地原

住民的反抗,开始兴建连接福州与台湾本岛的海底电缆,并开办了基隆官煤场 ) 历史中国古代史汉朝世界波斯中国中亚民族通往西域路线