有多少捷才可以胡来

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

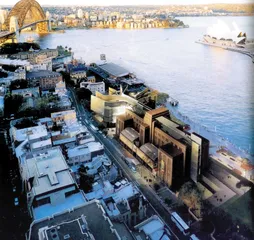

( 当代艺术博物馆触目地盛开在老实的街景中,远处是悉尼湾、歌剧院和大铁桥 )

( 当代艺术博物馆触目地盛开在老实的街景中,远处是悉尼湾、歌剧院和大铁桥 )

某年某月的某一天,听说某人为形容时下风气用了个词叫“焦虑”,立马儿爱上了这么敏锐的说法。岂止我们眼睁睁地看着身边人等一起来焦虑,其实任何人只要存有一丝打破常规的非分之想,多少就总是在焦虑着的,而建筑师这个行当,则是最会逼人焦虑的职业之一。

比如说,越过蔚蓝色透明的海与悉尼歌剧院面面相觑,让你盖一间博物馆。有那么妖媚的一组白色贝壳屋顶在前,你得想出什么样的一座房子才能不算寒碜?

若非歌剧院在海面上绽放着,有谁会起心去打量悉尼这个地方呢。从远海驶一叶轻帆,也许舷边还游弋着一尾鲸鱼,静悄悄掠过歌剧院的身边,便可直达悉尼老城区,欧洲人最初在悉尼起家的根基,有1788年的登陆地,还有登陆后在码头西边安营扎寨的Rocks。南边沿街的建筑多取19世纪殖民式,需知那维多利亚时期的房子,即便是本土的正版也没什么出奇的好看。不过它们留到现在总也算得一群古物了,改装成酒店和商铺,是收拢游客的一处好地界。至于东南边沿海一带,多了些“二战”以后的现代主义方盒子,样子更沉闷。靠一座新建筑去打造一个城市的新形象,是丹麦建筑师伍重和悉尼共谋的造梦理想。当年伍重灵机一动画成的粗疏草图得以从一堆竞赛方案中脱颖而出,最过硬的理由就是它够异样,能让人看见悉尼独树一帜的摩登派头,为此用去10年光阴,把银子花得如流水一般,也就顾不得了。看如此行径,说悉尼那会儿是满心焦虑着要尽早洗清土气的嫌疑,未必十分冤枉了它。

歌剧院夺目火爆的先例现成摆在那里,让后来的建筑师日子难过起来。

环形码头的东南角沿岸处有一座1952年盖起来的大房子,当初是船运总部的办公楼。它正面朝东,挤在小尺度的街景中庞大得扎眼,满铺外墙的砂岩材质闷笃笃,很般配正襟危坐的稳重造型,活脱脱让人看见上世纪50年代的澳大利亚老实人。这么个无甚出众也无甚古怪特色的大房子,不许拆掉却要改建成博物馆,要不是特意以丑为美的话简直就没辙,可它天赋却又远不够丑,呜呼。

( .北端的动态影像中心广场 )

( .北端的动态影像中心广场 )

2003年,悉尼本地的一家建筑师事务所赢得了新博物馆的设计竞标,仅此一点,大概就能说明这里已经改土入洋了。上一代有几位意大利、美国和澳大利亚的建筑师在堪培拉联手开办了MGT事务所,在全世界各地包括亚洲都有作品,其中我们最容易知道的是堪培拉的新议会大厦,它的设计主持人是MGT里的那个“T”,澳大利亚人理查德·索普(Richard Thorp)。后来,MGT分做了堪培拉和悉尼两处分部,其中悉尼分部改名叫FJMT,“T”还是原来的那个T,而Richard Francis-Jones(即“FJ”)和Jeff Morehen(即“M”)比T年轻许多,正是这一次主持改建设计的建筑师。FJMT在设计时号称非常注重诗意的追求,恰好合适来做博物馆这类与艺术有染的建筑。

旧的船运大厦面东临海,虽然楼前楼后夹持在街道间,毕竟室外空间不很宽裕。博物馆不比船运大厦每天只有职员出入,它产生的城市交通流量很不稳定,人流集散在高峰和低谷之间的情况相差颇远,势必得留出充足的户外疏散场地。既然东西两面一条隔街挨着老房子、一条隔街挨着海,都挤不出多少余量来,FJ和M就不在这两面多耽搁,到地段的北端想辙去了。那里向北腾出了一片空地,一直连到东西向的大路边,于是博物馆所占的地块北端就成了三面临街,这可好办多了。

不管要不要新加出一截房子来,既有的船运大厦反正是坐稳了不许人动,那就干脆好好用上它的周正吧。新博物馆的主题是当代艺术,对展示墙面的面积要求相对放宽,因此FJ和M将楼里一共三层的展览空间尽量打通,除了结构缝处不得不立起来的墙以外,内部基本上没有隔墙。纵使这个房子的平面偏于狭长,两端配楼和中间主楼还立着横竖横三列大柱子,毕竟可以用来安排展览的地方还是很松快的。只不过,这一座50年代的旧办公楼合乎彼时身份地开着些毫无趣味的中庸窗洞,里面的通风系统未必赶得上当代博物馆的技术要求,倒是些许可虑处。为了解决这个问题,FJ和M顺着大楼的南北横向紧靠着西墙里面串通了一条用玻璃和金属做成的通风的“鳍”。新鲜空气从底层抽进来,利用清凉的海水进行过滤同时降温,然后沿着这叶贯通楼面的“鳍”送到楼上各处,楼内的热空气自动上升,到了顶层以后再回进“鳍”里,从屋顶排放出去。原本是很简单的一项技术处理手段,大可以藏在高高的楼层中间不显山不露水,建筑师却偏偏把这个纯粹应付功能的元件做得非常夸张,像一片利刃横剖过去,两端还露出好长一段端头,显然是要它担负起塑造新形象的任务。

这片“鳍”在旧楼左近的一段只不过是个引子,真正的重头戏全在北端清理出来的新场地上。含糊至今不得不清楚点明:改建后的项目名称叫做“当代艺术博物馆及悉尼湾动态影像中心”。刚刚说过,船运大厦改造以后权充了当代艺术博物馆,可以推知,北端必定是留给动态影像中心的新建筑去花样翻新了。而且,正是因为设计任务书里包括了动态影像中心,人流的瞬时集散问题才更严重,即或有了新扩出来的这一片地也未必够用啊。

好在有前辈建筑师头80年前就发明了一种好计策,曰,底层架空。北端的一整片地除了不得不留出一角门厅踩在地面上以外,全都被拓作了步行广场,有台阶上上落落,把卖力的支撑柱们也切得短短长长,免得人看着单调。从紧靠地段三边的马路上看过去,视线可以透出很远,有的角度甚至能容你越过建筑底下的阴影,看见东边的大海漾着粼粼波光。为了照顾旧房子的情绪,台阶式步行广场上到处都用了砂岩,以同样的材质向年过五旬的老楼示好。而这也就是北端唯一温和的姿态了。从老楼穿过来的那一片熠熠生辉的“鳍”穿出了北墙头以后,马上如花朵怒放一样铺展着,分成了9片柔美的曲面,高低不一地悬空向远处伸出去。金属和玻璃做成的溜光外表面,在高头莹润地反射着从四面八方来的光。

所谓的动态影像中心里,最主要的空间其实是两个电影院。它们的主体都在二楼,有一对设在门厅的自动扶梯把人送上来。向来电影院里都用大墙围起密不透风的黑洞,让人从售票口以后就陷入与世隔绝中去,既是放映条件的要求,也是造梦之前净化心情的必须。而FJ和M却做出一对透亮的电影院来了。在广场上空铺展开的叶片间,最宽的两处夹缝就是电影院挂起银幕的位置。每当场间休息,自动装置就把银幕收到天棚上去,露出了背后的巨大落地玻璃幕。观众走进电影院里,第一眼就会看透了迎面的玻璃幕,撞上了远处的海景。建筑师小心地调整这两面玻璃幕的角度,让它们分别对正了悉尼歌剧院和上世纪30年代修建的悉尼湾大铁桥。由于这两个地标大致位于影像中心的东北和北面,从电影院里观赏起来就不会遭遇讨厌的逆光。等到电影开场,银幕落下,电影院里重归黑暗,而银幕背后透过玻璃正对着户外广场的一面,则会投射上活动的影像,让行色匆匆的街头过客也能给眼睛和心情开一瞬的小差,感觉到这里的市民生活好热闹哦——外人参与的机会尚不止此,除了门厅里安排的互动环节以外,在电影院的屋顶上还有一对室外剧场,更是心旷神怡地吹海风的好去处了。

FJMT设计悉尼当代艺术博物馆的时候,选取了有机的自然形式确是有一点和悉尼歌剧院相呼应的意思,不过更是因为新一代建筑师不肯再局促在刻板的老套路里。早已成为现代主义正典的一些成熟规则让他们不耐烦,不过若遇上了哪个手段用得称手的话,他们照样也是高高兴兴不避讳。这倒让我想起前些日子“80后”惹了众怒的时事来。说他们没有历史感没有责任心、个人主义享乐至上等等的话听起来好生耳熟,似乎每一代人早年间都少不得听一遍这等贬抑,然后都会慢慢熬成九斤老太。可是建筑的创新能力,其实正来自于胆敢挑衅权威规定的捣乱才情,若没有放肆的生活常态,凭谁去生造出放肆的想象。先别问我们为什么必得忍受身边恶俗平庸的城市街景,先别急着匡正人心,且想想怎么才能护得住孩子们自由开放的心性吧。■ 博物馆胡来捷才建筑