医海钩沉——磺胺沉浮

作者:袁越(文 / 袁越)

现代医学的历史很短,至今不过才发展了100多年,但它所取得的成就毋庸置疑。

拿药物来说,一个在上世纪20年代开业的西医药箱里只有十几种药,远不能应付病人的需要。个中原因说起来很简单:谁见过不懂空气动力学的飞机设计师?那时候的医生对人体的工作原理所知甚少,不可能“对症制药”,只能抱着神农尝百草的精神,挨个试验。你能想象一个人在一张纸上瞎画,希望有朝一日蒙出一张飞机设计草图吗?真有人这样做了,而且他还真蒙对了。

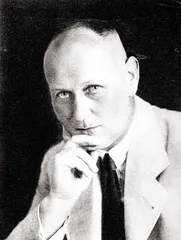

此人名叫格哈德·多马克(Gerhard Domagk),是个德国中学校长的儿子。他从小就喜欢科学,大学选择了医学系。1914年,19岁的他跑去当兵,并参加了第一次世界大战,结果因伤退役。战后他回学校完成了学业,并开始研究病菌感染问题,因为他亲眼目睹了很多战士因伤口感染而死的惨剧。

1927年,已经当上拜尔制药公司研究部门主任的多马克开始研究染料的抗病菌特性。他的同伴约瑟夫·克拉尔(Josef Klarer)负责合成不同种类的染料给他,由他负责在小鼠身上测试。这项实验工作量极大,多马克不得不把自己关在实验室里,不接电话,不接待访客,从早到晚都在解剖感染小鼠,在显微镜下观察小鼠的染病器官有没有发生变化,直到把自己搞得头晕眼花为止。

实验的头4年啥也没找到,但他没有放弃。直到1932年,他实验了一种商品名“百浪多息”(Prontosil)的红色染料,这种染料原是为了给皮革染色用的,结果多马克发现它能杀死链球菌,因为感染链球菌的小鼠只要注射了百浪多息就不会死了,而对照组小鼠无一例外都会死亡。当时他并没有急着把结果发表,直到一年后他女儿的手臂得了丹毒,也就是一种链球菌引起的皮肤感染。此病在当时无药可治,医生认为只有截肢才能保住他女儿的性命。多马克一狠心,偷偷用百浪多息治疗,居然治好了女儿的病。

1935年,多马克发表了实验报告。几个月后,法国巴斯德研究所的科学家通过进一步研究分析证实,百浪多息的药效并不是来自染料本身,而是染料分子的结合剂——磺胺(Sulfonamide)。就这样,人类第一个抗病菌特效药诞生了。在磺胺被发明前,病菌感染是人类的第一杀手,仅是链球菌引起的丹毒、猩红热和产后感染每年就会夺去成千上万人生命,远比今天癌症和艾滋病更可怕。

从表面看,磺胺的发现似乎只是碰运气,其实不然,磺胺的发现过程每一步都和科学紧密相连。如果没有化学知识的进步,克莱尔就不可能在短时间内合成出大量结构迥异的小分子化合物。如果没有采用正负对照组方式的科学方法,多马克也不可能如此肯定地认为磺胺有作用。最重要的是,如果没有19世纪末化学家们对化学“受体”和“药效团”的基础研究,多马克就不会进行这项实验。简单说,多马克的实验基础就是“万物相生相克”的原理,“受体”和“药效团”理论在分子水平上为此原理找到了科学的解释。

故事讲到这里还远没有结束。1939年,英国科学家发现磺胺的分子结构与一种合成叶酸的原料——PABA很相似。人类可以从食物中获取叶酸,细菌则必须自己合成。磺胺代替了PABA,被细菌当作合成叶酸的原料,其结果当然是合成不了,于是细菌就会死于叶酸缺乏症。这一假说后来被美国科学家总结为“竞争性抑止”理论,在这一理论指导下,科学家找到了一种嘌呤的抑止剂——6-mp,并成功地用于治疗白血病,还在器官移植术的诞生过程中起到了决定性的作用。

磺胺被发现后,化学家继续在磺胺分子的基础上合成了许多类似的化学衍生物,并证明其中有几种化合物分别具有降低血糖、杀死疟原虫、治疗麻风病和甲状腺肥大症的效能。于是,针对上述几种不治之症的特效药相继被开发了出来。

有趣的是,科学成就了磺胺的盛名,最终也埋葬了磺胺的前程。进一步观察表明,磺胺类药物对肾脏有极强的副作用,如今已经很少有人使用它了。虽然如此,磺胺的发现者——格哈德·多马克仍然以他杰出的贡献被授予1939年的诺贝尔医学奖。■ 磺胺类药物磺胺科学科普沉浮钩沉医海