技术国学

作者:三联生活周刊(文 / 晓征)

我的连襟是一位国学的爱好者,但眼光已经超出一般的票友。谈国学推崇章太炎,当代大家基本上都不在考虑范围。学太极拳学杨式的,他说杨式实在,陈式花哨,里边玄玄乎乎的,那都是后来文人编出来的,他最信不过文人。中国的传统文化的大抽屉,放有儒释道医相卜等,这些东西均让今天的熟男熟女们读起来有一种道德上的欠扁、行为上无知的感觉。另一方面,它立意太高,语言也太文,只能储存在大脑细胞里,如果拿来晾在空气里,马上给氧化成一堆难看的氧化物。

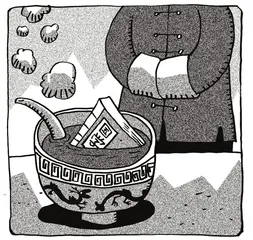

我的这位连襟对此洞若烛明,看穿了那些国学大师们故弄玄虚的鬼把戏,表现之一便是对理论极其不屑和反感。每次要和他讨论一些三教里的高精尖的问题,比如说:圣人到底是个什么样的人呢?肉身真的可以不坏吗?他都会极力躲闪。他所感兴趣的是实打实的生活细节,他对布料、红酒、蔬菜有着家庭主妇一样熟稔的把握,对上火、咳嗽、腹泻、感冒都有精确的观察,对风水、相术、中医有着不同寻常的兴趣,让我给他介绍精通风水的朋友,说是风水不好,影响颇大,建议我应该到南方去发展等等,家里常年备有若干种常用中草药。经过我的观察,可以称之为“技术国学”,此派国学完全抛开了学院派的玄虚、高韬、可思而不可见的理论性问题,直截了当地一步迈进生活,用活生生的事实和看得见的油盐酱醋来说明:国学就是生活本身,就是怎样厚道地挣钱、养家、带孩子、提职、交友。尽管这在理论上多少与孔夫子所说的“小道可观”,但“致远恐泥”,孟子所说的“无恒产有恒心”的说法,有一些差距。

他家里简直找不到“国学”的痕迹,没有线装古书,没有朱熹的《近思录》、王阳明的《传习录》,没有一套泡茶的行头,古琴、围棋、马褂更不用说了,甚至连高品位出版社的书也没有,一眼看去也就是一些封面庸俗、印刷低劣、酷似盗版的菜谱、食疗本草、考试资料等,一本高等数学还是80年代的。

在他家里吃饭,总是喝粥,先后喝过枸杞粥、红枣粥、山药粥、红薯粥等,还有一些粥说不出名字,他把中华传统的俭德和理科生对量的敏感结合得完美无瑕,每顿饭都做得恰到好处,荤素搭配、干稀结合,恰好可以达到九分饱,绝不会让你撑着。

也许到他老的时候,他能有心情和时间看“老庄”,读“四书”、学号脉、玩古琴,他家小孩还在三四岁的时候就会背唐诗、《老子》、《大学》、《论语》,小孩的名字也出自于《诗经》,这里边可能藏着他的梦想吧!■ 技术国学