智慧是长出来的

作者:袁越(文 / 袁越)

“你没长脑子啊!”

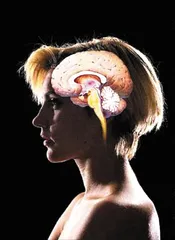

如果有人这么对你说话,你肯定会知道他是在骂你笨,除非你真的没长脑子。科学家发现,这句貌似粗俗的话背后还真的有些道理,智慧还真是长出来的。

几年前科学家可不是这么想的。稍微老一点的教科书上都这么说:成年人的脑细胞数量是一定的,不会增加了。为了解释有限的脑细胞为什么能想出那么多稀奇古怪的念头来,科学家又想出了另一个理由:人脑一生中只会用到很少的一部分,所以潜力是无穷的。现在,后一条理由已经渐渐被否定了。而前一条定律也终于在几年前被推翻。原来,成年人的脑细胞也是会不断更新的。

科学家早就知道成年的低等动物会产生新的脑细胞,比如一种鸟就会生出新的脑细胞用来学习新的鸟语(鸣叫)。但是高等动物的脑细胞却一直被认为不能更新。科学家为此找到了一个看似合理的解释:脑细胞必须稳定,否则怎么可能维持长期记忆呢?换句话说,假如脑细胞还在不断更新,那么某人也许过几年就会变成一个新人了,这怎么可以?可是,一个名叫伊丽莎白·古尔德的女科学家却不这么想。她反问道:既然人每天都会产生出新的记忆,那么脑子的结构肯定会不断地发生变化。

这个古尔德在洛克菲勒大学做博士后研究的时候主攻方向是荷尔蒙对老鼠脑细胞的影响,可她却在实验中意外地发现当老鼠大脑海马区的脑细胞被异常的荷尔蒙杀死后会生出新的脑细胞填补空白。当这个发现于1992年被写成论文发表后,只有很少的人相信这是一种正常的生理现象。后来古尔德又发现,老鼠在受到压力的情况下脑细胞数量会减少,并由此引发海马区生产更多的新鲜脑细胞。这个发现具有更加重要的意义,因为这是一种常见的生理反应,古尔德暗示这种机制有可能是大脑修复损伤的一种正常的办法。

在实验过程中古尔德还发现,实验室状态下饲养的实验动物因为缺乏刺激,脑细胞更新的速度变得十分缓慢。这大概就是为什么许多实验室无法检测出脑细胞繁殖的原因。为此她改变了饲养实验动物的方式,把一群猴子关在更大的空间内,每天都给予它们新鲜的刺激,比如隐藏放食物的位置等等。对比发现,这样条件下养出来的猴子脑细胞更新速度明显比关在笼子里的同类要快。看来要想让孩子聪明,必须放养啊!

新鲜的脑细胞可不是哪里都能生产的,这个过程只发生在脑室(脑脊液的储存地)和海马区,从这里生成的新鲜的神经细胞大部分转移到了嗅球,也就是负责感知嗅觉的一对球状神经组织中。今年1月份的《科学》杂志上刊登了日本庆应大学科学家Kazunobu Sawamoto撰写的一篇研究报告,他的研究小组搞清了新的神经细胞是如何转移到嗅球中的。原来,一种名为纤毛的微小细胞结构和谐地摆动,造成了脑脊液定向流动,新神经细胞就是被脑脊液带着流向了指定地点。研究人员培育出一种遗传突变老鼠,脑子中的纤毛数量大为减少。结果这种老鼠脑子中的新神经细胞便失去了迁移的方向,到处乱窜,只有9%到达了嗅球,正常老鼠这个数字是65%。

研究新鲜神经细胞的生成和迁徙是很有意义的一件事,因为这项研究为将来修补受损大脑提供了一种可能性。比如,抑郁症患者的一大原因就是脑细胞更新速度减慢,而目前市场上的抗抑郁症药物(比如Prozac,百忧解)大都能够提高大脑生产新鲜脑细胞的能力。有意思的是,这类抗抑郁症药物发挥作用的时间都在一个月以上,而神经细胞再生所需时间也是一个月,因此科学家怀疑这类药物的作用机理就是促进脑细胞再生。

另一种神经性疾病——癫痫则正好相反,患者大脑可以产生新鲜的脑细胞,但它们都去错了地方。假如能够找到一种办法把这些细胞重新发配到该去的地方,就有可能治愈癫痫病。Kazunobu Sawamoto的实验表明,只要找到一种办法控制纤毛的摆动方向,就能做到这一点。

不过,这项研究最重要的目的就是研究人类的思维机理。为什么新的脑细胞大量产生于海马区?这不是偶然的,因为海马区是人类高级思维活动的主要地点,人类学习新知识的过程就发生在这个区域内。如果能够搞清新脑细胞是如何参与到这一过程中的,科学家就有可能最终搞清楚学习的机制。这项研究的意义就不用强调了吧?凡是长脑子的人都会感兴趣的。■