望族的文化遗产:无锡博物院里的捐赠与收藏

作者:杨璐 ( 无锡博物院

)

( 无锡博物院

)

刚到无锡,就为无锡博物院近年来一次传奇性的收藏而惊讶。无锡延续了1500年的名门望族华家把祖上珍藏的213件文物无偿捐赠给家乡博物馆,其中既有罕见的宋元画作,也有不少明清名家作品,包括文徵明父子的信札。华家的历史可追溯到南齐,在明清两代名望极盛。戏曲《三笑姻缘》里丫鬟秋香所在的华府主人华太师,原型就是嘉靖五年考取进士的华察,虽然与史实并不相符,却说明了华察和无锡华家的巨大声望。华家的华泮、华世祯、华夏等人,同文徵明、文彭父子和后人有累世的交往。到了近代,数学家华蘅芳也是华家子弟。类似华家这样的慷慨捐赠并非孤例,无锡博物院副院长蔡卫东告诉我,无锡博物院作为一个地市级博物馆,用于收藏的经费很少,收藏重要文物,主要依靠无锡收藏家们对家乡的感情。从上世纪80年代开始,陶心华、周怀民、周培源、钱松喦等无锡籍收藏家、书画家陆续捐出一生所藏,让名不见经传的无锡博物院跻身于全国藏画大馆的行列。

华家的捐赠

无锡博物院在市区靠南的钟书路上,与全国赫赫有名的那些大博物馆相比,这里像一个清新的小品,不了解内情,不会给访客留下深刻的印象。可如果对中国古代书画感兴趣,这里就是不得不拜访的去处。这里藏有宋代惠崇的《华溪会禽图》、五代杨凝式的《韭花帖》、元代倪瓒的《苔痕树影图》、赵孟頫的《行书临兰亭序》、朱元璋的亲笔手谕、沈周的《虎丘恋别图》、唐寅的《秋林独步图》、石涛的《人马图》等赫赫名迹。最近收藏的一批珍贵文物,则来自无锡华家。

知道华家是因为先参观了惠山古镇上的华家祠堂“华孝子祠”,当地人告诉我,这是江苏省建立最早、保护级别最高的祠堂。它祭奠的是华家遥远的先祖华宝。华宝是东晋人,8岁时父亲应征戍边,临别约定等父亲回来再举行冠礼,结果父亲死在了战场,华宝就直到70岁还梳着童髻,终生未娶。他去世后,齐高帝萧道赐予“孝子”额,华家族人就在其故居建立了“华孝子祠”。

1000多年来,无论世事变迁、朝代更迭,华氏家族一直重视维护这座祠堂,在唐宋时期,“华孝子祠”经历过三兴三废,到了元朝异地重建,大书法家赵孟頫为它题写匾额,明、清时期更是多次扩建和重修,形成了今天的规模。

( 唐 青玉圆雕人物纹佩饰 )

( 唐 青玉圆雕人物纹佩饰 )

而这一次向博物馆捐赠文物的缘起,来自最近一次修缮祠堂。无锡博物院副院长蔡卫东告诉我,2004年华家在海外的后裔华仲厚、华叔和、华季平三兄弟回国捐钱,要修复当时已经古旧残损的华孝子祠。三兄弟的父亲华绎之是民国时期富商,当时拥有意大利纯种蜜蜂2000多箱,是为中国科学养蜂之始,被称为“养蜂大王”。华绎之1948年迁居台湾,三兄弟又分别在泰国、美国等地定居。

“因为修祠堂打过交道后,他们联系到博物馆,希望我们可以帮着寻找可靠的装裱师。”蔡卫东说,华绎之1948年去台湾时,带走了几十幅华氏历代祖宗的画像,这些画像装裱成的立轴很大,为了便于携带,他们把天地杆切掉了。华氏家族一直以孝传家,很重视老祖宗的东西,在海外漂泊几十年没有找到称心的装裱工人,祖宗画像就成了家族的一块心病。“在跟我们谈装裱祖宗画像的过程中,他们透露出来,手里还藏有很多的书画作品,我们就做工作,能不能捐一些给无锡博物院。”

( 南宋 白玉镂雕竹节龙纹饰片 )

( 南宋 白玉镂雕竹节龙纹饰片 )

华家并非民国时期无锡崛起的新富,从明朝成化二年华秉彝中进士开始直到清朝末年的华晋芳,家族一共出过36位进士,是无锡望族之首。嘉靖五年的进士华察,写得一手好文章,参与过修撰校录各朝实录、出使过朝鲜。华察的两个儿子也很出色,一个是武英殿中书舍人,一个是礼部主事。华察同时代的华世祯,少年时随文学家王鏊学经,补博士弟子,喜欢鉴定书法名画,钟鼎彝器,同文徵明、文彭父子交好。华夏择师从王阳明,是当时江南屈指可数的鉴赏家,有“江东巨眼”之称,他的真赏斋所藏金石书画非常丰富。清朝道光年间的举人华翼纶通经史、擅画山水,是当时有名的收藏家,他的儿子华蘅芳是中国近代数学的奠基人。民国的华绎之虽然办实业,可因为有家学渊源,也爱好收藏字画,曾经花重金赎回惠山《真赏斋帖》刻碑。

华家兴旺了几百年,累积了不少珍品。无锡博物院征编部主任盛诗澜告诉我,华家后裔的收藏不仅有名家古字画这样的鉴赏雅物,且因为是江南世家豪门,与名公巨卿、重要书画家关系密切,那些当时与华家先辈你来我往的书画、信札如今也是珍贵文物。“华家的三兄弟都是老派人,守着家族传统,祖宗的东西不能拿出去拍卖。经过考虑,他们从藏品里选出一批跟无锡有关系、跟华氏家族有关系的文物,寄存在博物馆里,供我们研究使用。”蔡卫东说,几年交往下来,双方越来越熟悉,华家三兄弟对博物馆的保管条件、研究能力很认可,就把这些挑选出来的家族文物捐赠给了博物院。

( 吴王僚剑 )

( 吴王僚剑 )

这一批文物里有体现华氏家族收藏传统和眼光的名家手迹,其中有一幅《虎丘晴岚图卷》,作者是元朝的崔彦辅。他是赵孟頫的晚辈,擅长篆、隶、词赋,画笔超逸,作品存世很少,只有上海博物馆和台北“故宫博物院”各藏有一件。华家捐赠的这一幅,纯用水墨,多短笔皴擦与浓淡结合的点苔,跟同时期元四家多用长笔密皴的风格相当不同,笔墨线条松秀钝拙,少渲染,用清虚疏宕的风格去描绘虎丘水乡景物,十分相得。在绘画风格与模式上,已开早期吴门画派的先河。

还有华氏家族同当时名人来往的文物资料。捐出的元末明初华贞固手抄《黄杨集》诗册后有祝允明、唐寅、文徵明、杨循吉、都穆、朱选、邵弥等人的题跋。清朝华冠的《秋林待月图》,是为乾隆之孙所作画像,上有嵇璜、皇十一子永瑆等人的题跋。《二泉八公图并题卷》是雍正五年进士、官至礼部侍郎的清朝画家邹一桂为华西植贺八十寿辰所作,二泉指的是无锡惠山的天下第二泉,二泉八公以邹一桂为首,画的是包括华西植在内,参加雅集的诸公。这幅华家收藏的祖先的生日礼物,不仅有家族纪念意义,也是研究邹一桂的难得资料。他的画作很多都是花卉,也有一些山水,从这一幅作品看,人物写真的功力也不俗。

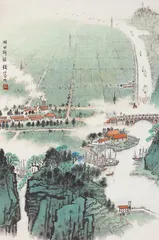

( 钱松喦《湖田新绿图》 )

( 钱松喦《湖田新绿图》 )

书画之乡

无锡的书画传统可上溯到魏晋时期,东晋的顾恺之是公认的画圣,到了元朝,元四家之一的倪瓒也是无锡人,明清两代有王绂、邵宝、邹一桂、王澍,近现代的吴观岱、徐悲鸿、钱松喦都赫赫有名。至少自元代开始,无锡就成了全国的书画中心之一,书画家多,收藏家也多。除了华家,明清两代的大富家族如安家、谈家、秦家也有众多的收藏。《富春山居图》曾经是谈家的藏品,明代安家的安国不仅是东南三大富豪之一,也是著名的收藏家,他收藏有国宝级珍品北宋拓本石鼓文,在抗战前,被卖给东京财阀三井银行的老板。“包括现在,我们得到的消息,有些望族的后裔手里还是有很多东西的。”盛诗澜说。

因为书画风气很盛,收藏的传统不是被豪门望族所垄断,殷实富裕的小户人家也有这样的雅好。无锡有一位陶心华先生,是解放前庆丰纺织印染有限公司的厂长,庆丰公司是无锡唐家的产业,唐家的后辈唐英年曾经担任过香港财政司司长。在唐家迁到香港后,陶心华就在大陆任资方代理人,他的收入不错,可是非常节俭,一直住在唐家为高级职员提供的宅子里,没有置业,把积蓄都花在了收藏字画上。“老先生已经过世了,听跟他接触过的前辈说,他买东西第一是要真,第二是要精,第三是要干净漂亮,这样的东西价格不菲,有时候钱不够,他就把自己的衣服卖掉,把太太的首饰卖掉。”蔡卫东说。

陶心华一生低调,收藏却很惊人,以明四家、“清初四王”、恽寿平、华喦的作品为多。“他的藏品很多都是一级品,像文徵明的书画作品传世很多,但是他收藏的《蕉石鸣琴图》非常精彩,这幅画曾经著录在清同治年间李佐贤的《书画鉴影》和汪士元的《麓云楼书画记》里。”盛诗澜说。这是文徵明创作高峰期的作品,画面淡墨写成,笔致和平清远,情调萧疏幽淡,上部有蝇头小楷嵇康《琴赋》一篇,2000多字,笔笔精准,可算是文徵明的传世之作。他收藏唐寅的《秋林独步图》,曾经藏于清宫内府,构图幽简清旷,笔墨苍劲,简洁凝练,人物刻画惊喜,神态动作生动自然。“文革”时期,他把几十年的心血装箱存放在无锡博物馆里,并在“文革”结束后捐献出来。

“那是本地区‘文革’结束后私人收藏家首次向公立博物馆捐赠,在当时影响很大。这些藏品在当时的价值虽然不像现在艺术市场上的价格那么惊人,但老先生对东西的价值是有认识的,可他并没有留给子女。”蔡卫东告诉我,有一件事情特别体现老派人的高风亮节——陶老先生还收藏有一幅石涛的《人马图》,这件作品一开始没有捐出来,因为他自己觉得此作跟石涛的风格不一样,东西可能不对。上世纪80年代七人书画鉴定小组到无锡来,博物馆工作人员就让他拿着这幅作品给专家再看一看。这幅《人马图》别的专家看完都持保留意见,不表态。徐邦达先生却肯定为石涛早年精品,因为故宫有一件跟这个年代差不多的东西。陶心华对这个鉴定结论非常开心,就把《人马图》也捐给了无锡博物院。

因为有陶心华的带头效应,博物馆工作人员在做收藏家工作时就容易许多。“老一辈的收藏家很有情操,那时候不讲这些艺术品的市场价值,就是觉得一辈子收藏的东西都成了体系,散掉了可惜,一个去处就是捐给公家。当时无锡博物馆的设施条件还可以,他们就把藏品捐给了家乡。”蔡卫东告诉我,博物馆的同事们一直在跟收藏家联络感情,甚至到北京去做无锡籍画家周怀民的工作。周怀民其实很不容易,只有卖画的收入,收藏全靠节衣缩食而来。还有周培源夫妇,也捐赠了上百件藏品。无锡籍收藏家的捐赠于是构成了无锡博物院书画收藏的基础。

无锡籍的书画家,也把自己的作品赠给当时的无锡博物馆收藏。“钱松喦去世前两年,把自己的100多件作品捐给我们。”蔡卫东告诉我,钱松喦的作品很特殊,他解放前只是一个普通教师,名气不大,但是画画很好,用卖画补贴生活,所以作品很分散。50年代到江苏画院工作,后来做了院长,社会地位高了,画就不是用来卖的了,而且他的画大部分都是创作的,这些画不会随便流到市场上,所以解放后的作品流到市场上的很少,最好的作品都在他自己手上。“他给了我们一批,江苏美术馆一批,南京博物院一批,可能子女手上还有一批,我们馆一下子就成了收藏钱松喦精品的大馆。”

无锡博物院还有一件特别的书画藏品,倪瓒的《苔痕树影图》。倪瓒是无锡人,在惠山古镇上有倪家后人为他修建的祠堂。他的作品传世稀少,江苏省内公家收藏仅有两幅。蔡卫东告诉我,这幅作品当时是很烂的一团,品相很差,扬州文物商店对东西也不能完全确定,但专家鉴定认为东西对,就告知无锡博物馆去出面谈,因为无锡是倪瓒的家乡,应该收藏一件。“我们买画的钱是市长特批的,现在听起来不高,但在80年代这是一笔大钱。可是跟这幅画在艺术市场上真正的价值比,还是很便宜的。80年代文物市场制度非常严格,乾隆之前的东西不能出口,文物交给博物馆收藏是正途。直到现在,国内拍卖市场上也从来没有出现过倪瓒的作品,元四家里只有王蒙出现过。”

吴地文物

跟出众的书画收藏比,无锡博物院的出土文物相对平凡些。蔡卫东告诉我,有一座明代的墓葬很有趣,其中的随葬品在一定程度上体现了无锡的文化底蕴。这是一座夫妻合葬墓,男主人叫顾林,是明朝望族顾家的。从随葬品看,顾林是一个文人,喜欢收藏古玩,他的墓里不仅有明朝的东西,还有一件唐朝的玉佩和一对南宋的玉佩。

那件唐朝玉佩器布满牛毛纹,色如甘栗,黄色土沁深透其中。玉佩的主题是一人抚鹿,此人穿着广袖高领衫,脚蹬云头履,从服装上看是中唐后男子服饰摆脱胡服影响、恢复汉族服装宽衣大袖的时代,人物有一种潇洒、隐逸的风度,鹿的神情也栩栩如生,仿佛要伸出舌头舔主人的手指。玉佩上的六瓣花纹和卷草云纹是中亚题材,花瓣的肌理生动,浮云有飘动感,很是精美。南宋的那对玉佩是和阗白玉南宋的那对玉佩是和阗白玉(又称和田白玉),色如羊脂,玲珑剔透,采用镂雕工艺,以竹节形式围成外缘,内区透雕矫健活泼的降龙,龙头在中间,身体翻转扭曲向上。龙有三爪,一前爪握成拳,另一前爪弯曲。嘴张,口中含有花蕾,非常精致美观。

随葬品中还有一个方形小瓷盒,平底无盖,通体灰青釉,满开片,釉质滋润肥厚,造型朴拙,是宋代官窑瓷器。瓷盒里还残留着印泥痕迹,应当是顾林生前当作印盒之用。宋代官窑印池在明朝既是实用品,也是高雅难得的书斋长物,所以明代的文人极为推崇。顾林的书斋里还有令今人惊奇的好东西,他随葬的17方姓名、字号章中,有四方是晚明篆刻家何震所刻。何震与文徵明的长子文彭,是明代流派印开宗立派的大师,并称“文何”。何震的刻印在当时就非常著名,他曾游历边塞,大将军以下,都以得到他的印章为荣。顾林有四方姓名章来自何震。

作为吴国旧地,无锡博物院还藏有一把春秋晚期吴王僚剑。“我们院里的青铜器很少,所以一直有计划收集,可是礼器不合适,价钱大而且难成体系。吴越时期兵器铸造闻名天下,我们就把收藏主题放在这上面。可是吴国的王器在无锡范围内出土很少,吴国被越国灭掉,越国又被楚国灭掉,这些王器当时都是作为战利品被东抢西抢的,有的在湖北出土,有的在山东出土。”蔡卫东介绍。2008年,无锡博物院终于在国内征集到这把青铜剑。“当时这把剑是断了的,剑上有铭文,吴王两个字可以看出来,其他不能尽识。我们请了国内的青铜器专家解读铭文,还做了考证,最后证明是春秋晚期吴王僚的剑。”这之前,国内只在山西出土了两件吴王僚做王子时的兵器,这把吴王剑是目前仅见的僚即位之后的自用剑,所以非常珍贵。

除了吴国遗物,因为无锡下辖宜兴,人们对无锡博物院里看到紫砂珍品寄予希望。无锡博物院曾动员当代12位获得“中国工艺美术大师”的紫砂大师捐出了自己的精品,其他各职称陶艺师向博物院捐赠作品遂成惯例。但是大量收藏从明代到民国的老壶,是建设新馆时才开始有计划征集的。据博物院工作人员介绍,老壶的收藏很复杂。紫砂壶作为日用品,太容易损毁,除非是宫里的库存,否则很难完整传世,清中期之前的紫砂壶基本都是出土的。锡山区文物管理委员会80年代发掘了华察的孙子华师尹夫妇墓,墓中随葬一把明代制壶名家时大彬的紫砂壶精品。其余老壶,无锡和宜兴留存的并不多。“老壶是有出处无聚处,台湾紫砂壶炒起来后,台湾人到产地来找老壶,宜兴人只是早于全国知道紫砂老壶值钱了,所以他们去全国各地把老壶找回来。”蔡卫东告诉我,他们找到了一个可靠的渠道,组织私人藏家寻找需要的东西。

因为要把紫砂壶的发展成体系的展览出来,就是按照紫砂壶的历史,各年代、每个年代的代表作者的东西基本要有。蔡卫东告诉我,要完成这个计划,必须得把品相放宽,只要达到可以展览的要求,整体看上去是完整的就可以,有些小毛病必须容忍。在紫砂壶市场上,有没有毛病,价格相差很大。博物馆经费有限,这种做法可以收到更多的老壶。“当时正好处在一个价格低谷,比如征集朱可心的壶时,还有一套带杯子的,当时开价11万元,我们因为已经有了一把,就没有收,这套茶具很快在南京拍卖,18万元成交,而现在的价格要几百万元了。当时征集一批紫砂壶的钱,现在一把壶都买不下来。”经过几年经营,无锡博物院已经征集了明朝、清朝名家一直到民国七大工艺师的作品,基本集齐了紫砂壶的发展序列。

(感谢孙善平老师对封面故事图片的支持)无锡博物院藏品

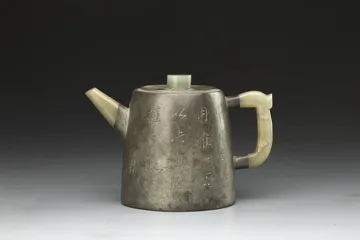

通长13.5厘米,腹宽6.3厘米,高9.8厘米。此壶紫砂胎,外包锡,故名锡包壶。壶体为权形,圆柱状,上窄下宽,流短而直,方形环把,平底。盖顶嵌扁柱形玉石钮,壶流及把亦镶嵌玉石,玉质温润,因壶把、盖钮和壶口三处镶嵌玉石,故有“三镶玉”之称。壶腹正面铭刻“中顶之茶,用惟一两,以此自随,权之不爽”十六字行书,落款“石楳”;另一侧刻竹枝数株,刀法极佳;壶内底钤有“程石泉制”四字阳文方印,非常巧妙。此壶为清代嘉道年间程石泉与朱石楳合作精品。

通长13.5厘米,腹宽6.3厘米,高9.8厘米。此壶紫砂胎,外包锡,故名锡包壶。壶体为权形,圆柱状,上窄下宽,流短而直,方形环把,平底。盖顶嵌扁柱形玉石钮,壶流及把亦镶嵌玉石,玉质温润,因壶把、盖钮和壶口三处镶嵌玉石,故有“三镶玉”之称。壶腹正面铭刻“中顶之茶,用惟一两,以此自随,权之不爽”十六字行书,落款“石楳”;另一侧刻竹枝数株,刀法极佳;壶内底钤有“程石泉制”四字阳文方印,非常巧妙。此壶为清代嘉道年间程石泉与朱石楳合作精品。

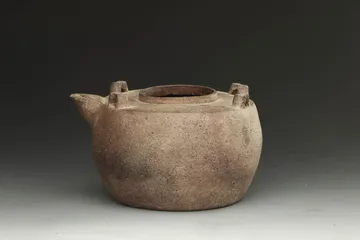

直径16.5厘米,高10.5厘米。此罐于1991年11月出土于无锡市区南禅寺旧址内明代古井,伴出器物未见晚于明中期者。器形端庄规整,壶嘴短直;平肩、底平呈鼔形,无把、肩部饰银锭式四系;器壁较薄,器内留有中腹接胎痕,胎质较粗,内杂粗细不一的黑色颗粒,还可见飞釉泪痕。因其质地为紫砂泥,成形手法为打身筒,故为不可多得的早期紫砂器出土实例,对研究早期紫砂历史有较高的史料价值。

直径16.5厘米,高10.5厘米。此罐于1991年11月出土于无锡市区南禅寺旧址内明代古井,伴出器物未见晚于明中期者。器形端庄规整,壶嘴短直;平肩、底平呈鼔形,无把、肩部饰银锭式四系;器壁较薄,器内留有中腹接胎痕,胎质较粗,内杂粗细不一的黑色颗粒,还可见飞釉泪痕。因其质地为紫砂泥,成形手法为打身筒,故为不可多得的早期紫砂器出土实例,对研究早期紫砂历史有较高的史料价值。

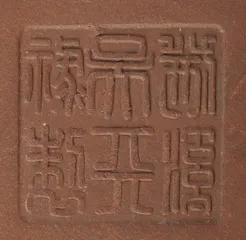

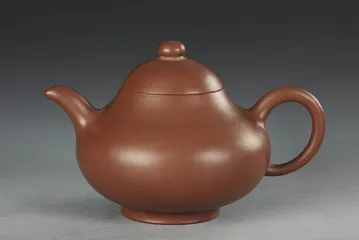

通长31.2厘米,腹宽19.6厘米,高18厘米。此壶硕大,器形线条饱满,雍雅大方,气宇轩昂。调泥精炼,胎土红褐,腹身另掺以黄点粗砂,疏密得宜,一如桂花散地。此壶造工甚精,盖面与壶钮依势隆起,钮座、盖沿、壶颈等细处线面一丝不苟。壶底圈足与壶内工艺均佳,壶流腴美蓄劲,壮实坚挺,尤为精妙。底钤“荆溪吴天禄制”六字印款,印面甚大。吴天禄:其人待考,但睽诸此器式度,应系清初宜兴紫砂名手。

通长31.2厘米,腹宽19.6厘米,高18厘米。此壶硕大,器形线条饱满,雍雅大方,气宇轩昂。调泥精炼,胎土红褐,腹身另掺以黄点粗砂,疏密得宜,一如桂花散地。此壶造工甚精,盖面与壶钮依势隆起,钮座、盖沿、壶颈等细处线面一丝不苟。壶底圈足与壶内工艺均佳,壶流腴美蓄劲,壮实坚挺,尤为精妙。底钤“荆溪吴天禄制”六字印款,印面甚大。吴天禄:其人待考,但睽诸此器式度,应系清初宜兴紫砂名手。

通长18厘米,腹宽11.8厘米,高8.5厘米。此壶由花哨的壶盖和光滑圆润的壶身配套成壶,于平淡中见神奇。壶身纯素,不事雕琢;壶流、壶把呈圆弧形,与壶身衔接自然大方;壶盖的设计别致独特,以桃枝作壶钮,三片桃叶周贴在壶盖面上,有力托起一颗小桃,显得玲珑可爱。壶盖内钤“玉麟”二字篆书阳文小章。

通长18厘米,腹宽11.8厘米,高8.5厘米。此壶由花哨的壶盖和光滑圆润的壶身配套成壶,于平淡中见神奇。壶身纯素,不事雕琢;壶流、壶把呈圆弧形,与壶身衔接自然大方;壶盖的设计别致独特,以桃枝作壶钮,三片桃叶周贴在壶盖面上,有力托起一颗小桃,显得玲珑可爱。壶盖内钤“玉麟”二字篆书阳文小章。

通长16.5厘米,腹宽10.8厘米,高10.5厘米。此壶造型秀美雅致,朱泥砂色纯正,胎质细腻油润。全壶通体光素:腹部圆鼓呈梨形,截盖拱起,与壶身契合紧密。圆球形钮,弯嘴朝天,圈把呈圆弧状,弯曲自然,弧线流畅优美;流、把与器身结合处平滑无痕,浑然天成。通体观之,全壶光洁柔滑,显得文静秀气。壶底两行六字篆书阳文印款“墨缘斋意堂制”,把下钤“景记”小章,为顾景舟大师早期杰作。

通长16.5厘米,腹宽10.8厘米,高10.5厘米。此壶造型秀美雅致,朱泥砂色纯正,胎质细腻油润。全壶通体光素:腹部圆鼓呈梨形,截盖拱起,与壶身契合紧密。圆球形钮,弯嘴朝天,圈把呈圆弧状,弯曲自然,弧线流畅优美;流、把与器身结合处平滑无痕,浑然天成。通体观之,全壶光洁柔滑,显得文静秀气。壶底两行六字篆书阳文印款“墨缘斋意堂制”,把下钤“景记”小章,为顾景舟大师早期杰作。

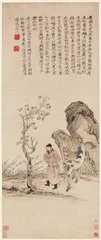

纸本,纵91.5厘米,横37厘米,是石涛存世较少的人物画之一。此画创作于1677年初秋,地点是安徽宣城泾县,是石涛为当时的泾县县令邓伟男所作,以伯乐和千里马的典故,来歌颂这位邓明府兴办书院、招揽四方才俊的举动。在这幅近似正方形的画作上,画家画了一个戴有唐代风格的头冠、牵一匹马的男性圉牧,正欲靠近前面的一株树木,将马匹拴在其上。这株树木,看枝叶似乎是梧桐树,自古代表一种高洁的品格。画家在款识中说明此画是自己“师松雪笔意为之”即元代画家赵孟頫。画中的马匹,采用了工细谨严的铁线描,造型准确,设色淡雅。圉牧的处理手法与马匹类似,都流露出赵孟頫的绘画风貌,却又不全似,较之赵氏而言,石涛画作的“逸味”更为突出。

纸本,纵91.5厘米,横37厘米,是石涛存世较少的人物画之一。此画创作于1677年初秋,地点是安徽宣城泾县,是石涛为当时的泾县县令邓伟男所作,以伯乐和千里马的典故,来歌颂这位邓明府兴办书院、招揽四方才俊的举动。在这幅近似正方形的画作上,画家画了一个戴有唐代风格的头冠、牵一匹马的男性圉牧,正欲靠近前面的一株树木,将马匹拴在其上。这株树木,看枝叶似乎是梧桐树,自古代表一种高洁的品格。画家在款识中说明此画是自己“师松雪笔意为之”即元代画家赵孟頫。画中的马匹,采用了工细谨严的铁线描,造型准确,设色淡雅。圉牧的处理手法与马匹类似,都流露出赵孟頫的绘画风貌,却又不全似,较之赵氏而言,石涛画作的“逸味”更为突出。

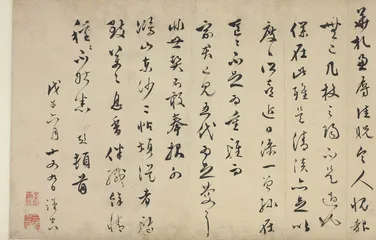

文氏父子致华家手札,经华氏后人重新装裱,汇为一册一卷。文徵明、文彭、文嘉与华氏信札册,纸本,十九开,每开尺寸不一。共收文徵明信札八通十开,文彭手札三通六开,文嘉手札一通一开,另附题跋二开。文徵明、文彭致华世祯信札卷,纸本。每段尺寸不一。共收文徵明、文彭父子致华世祯手札十通,其中文徵明九通、文彭一通。从手札的内容上可知,文徵明老来身体欠佳,而书画应酬让他不胜其扰、颇觉无奈。文徵明70多岁时,正是书法从板滞未化走向古雅精纯的时期。这些信札,笔迹劲健,另有一番洒脱蕴藉的风采。文彭致华世祯的信中述及文徵明去世时,华世祯到其墓地,两家堪称通家之谊。文彭致华夏的信,里面提到“一友以二百钱所购之柳公权书兰亭诗,前有宋徽宗题鉴,后有宋黄伯思跋”,从文彭的语气看,定之为真迹,此卷如今藏于故宫博物院。

文氏父子致华家手札,经华氏后人重新装裱,汇为一册一卷。文徵明、文彭、文嘉与华氏信札册,纸本,十九开,每开尺寸不一。共收文徵明信札八通十开,文彭手札三通六开,文嘉手札一通一开,另附题跋二开。文徵明、文彭致华世祯信札卷,纸本。每段尺寸不一。共收文徵明、文彭父子致华世祯手札十通,其中文徵明九通、文彭一通。从手札的内容上可知,文徵明老来身体欠佳,而书画应酬让他不胜其扰、颇觉无奈。文徵明70多岁时,正是书法从板滞未化走向古雅精纯的时期。这些信札,笔迹劲健,另有一番洒脱蕴藉的风采。文彭致华世祯的信中述及文徵明去世时,华世祯到其墓地,两家堪称通家之谊。文彭致华夏的信,里面提到“一友以二百钱所购之柳公权书兰亭诗,前有宋徽宗题鉴,后有宋黄伯思跋”,从文彭的语气看,定之为真迹,此卷如今藏于故宫博物院。

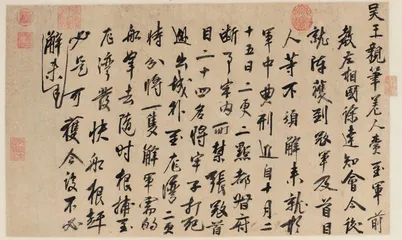

纸本横幅,纵35.9厘米,横58.7厘米。计14行,180字。尾署花押。手谕上钤清宫藏印六方,自右及左分别为“石渠宝笈”朱文长方印(骑缝钤押)、“乾隆御览之宝”朱文椭圆印、“嘉庆御览之宝”朱文方印、“石渠宝鑑”朱文圆印、“宝笈重编”白文方印、“乾清宫鑑藏宝”朱文长方印。据清宫藏品的用印规律,此卷应为《石渠宝笈续编》中所收作品。朱元璋的手谕传世不多,这幅藏品是无锡收藏家薛处在伪满时期任职东北时收购的清宫散佚书画珍品之一。

纸本横幅,纵35.9厘米,横58.7厘米。计14行,180字。尾署花押。手谕上钤清宫藏印六方,自右及左分别为“石渠宝笈”朱文长方印(骑缝钤押)、“乾隆御览之宝”朱文椭圆印、“嘉庆御览之宝”朱文方印、“石渠宝鑑”朱文圆印、“宝笈重编”白文方印、“乾清宫鑑藏宝”朱文长方印。据清宫藏品的用印规律,此卷应为《石渠宝笈续编》中所收作品。朱元璋的手谕传世不多,这幅藏品是无锡收藏家薛处在伪满时期任职东北时收购的清宫散佚书画珍品之一。

纸本,纵70厘米,横27.2厘米,是沈周晚年佳作。沈周早年笔法细密,主要学王蒙。40岁后以黄公望为宗,兼师倪瓒,笔法转为粗简,风格趋于劲健,追求骨力。晚年喜用秃笔,笔法沉着老辣,风格更为苍劲浑厚。世称“细沈”和“粗沈”,“粗沈”风格的作品艺术成就最高。这幅画构图疏简、皴擦无多,画风粗率苍劲,是典型的“粗沈”风貌。

纸本,纵70厘米,横27.2厘米,是沈周晚年佳作。沈周早年笔法细密,主要学王蒙。40岁后以黄公望为宗,兼师倪瓒,笔法转为粗简,风格趋于劲健,追求骨力。晚年喜用秃笔,笔法沉着老辣,风格更为苍劲浑厚。世称“细沈”和“粗沈”,“粗沈”风格的作品艺术成就最高。这幅画构图疏简、皴擦无多,画风粗率苍劲,是典型的“粗沈”风貌。

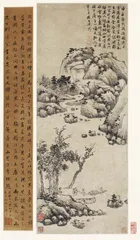

这幅画是倪瓒去世前两年的作品,构图不是他最著名的一河两岸两段式章法,无山也无水,主体是枯树和石头。它的图像构成、画面安排,以及物象处理手法和现藏于美国克利夫兰艺术博物馆的倪氏作品《筠石乔柯图》几乎是“双胞胎”。“一河两岸”式的作品,构图大气,画面中的构成元素相对也较丰富,表现画家思想情感的流露。枯木竹石采取了一种内敛的图式,元素选取很简单,除了枯木和竹石,其余皆无。

这幅画是倪瓒去世前两年的作品,构图不是他最著名的一河两岸两段式章法,无山也无水,主体是枯树和石头。它的图像构成、画面安排,以及物象处理手法和现藏于美国克利夫兰艺术博物馆的倪氏作品《筠石乔柯图》几乎是“双胞胎”。“一河两岸”式的作品,构图大气,画面中的构成元素相对也较丰富,表现画家思想情感的流露。枯木竹石采取了一种内敛的图式,元素选取很简单,除了枯木和竹石,其余皆无。

画作的左上角的诗句反映了画家的这种心境:“石□苔痕雨过,竹阴树影云深。闻道安素斋中,能容狂客独吟。”清楚说明作画时正值秋雨时节,雨水刚停,打湿了岩石上的绿苔,几株显得脆弱的竹子静静站立在大地上,远处的云朵很深很低,似乎还有一场大雨行将到来。随后的时间和地点,画家也交代得十分清楚:“十一月五日,余过牧轩,于吴门容邸求赠。安素斋高士并赋,壬子倪瓒。”求赠者安素斋高士,是元末明初江西贵溪汪大椿,一位当地有名的道士,同倪瓒关系颇善。 倪瓒文物博物馆文化遗产收藏家江苏无锡博物院望族无锡无锡博物院文征明艺术捐赠文化收藏书画