波普之父——汉密尔顿

作者:李东然 ( 汉密尔顿《摇摆伦敦》系列作品之一

)

( 汉密尔顿《摇摆伦敦》系列作品之一

)

摇摆伦敦

将持续到5月末的“理查德·汉密尔顿回顾展”,使得作为此次泰特当代艺术中心年度大展宣传海报出现“摇摆伦敦”(Swinging London)无比密集地张贴在伦敦城大街小巷之间。即便置于2014年的伦敦街头,流转近50年光阴的画面仍具有不一般的视觉冲击力——被一副手铐铐在一起的两男子,有着体面英俊的外表,却不约而同地在镁光灯前举起了被铐的那一只手,因此把一副手铐置于了画面最中央的位置,汉密尔顿格外地强调了手铐的质地与体量,闪亮冰冷的金属质感是跃然跳脱出颜色混沌昏黄的画面之上,参差对照,成为具有穿刺力的视觉体验。

《摇摆伦敦》是汉密尔顿1968年创作的系列画作。画面以米克·贾格尔(Mike Jagger)和罗伯特·弗雷泽(Robert Fraster)在1967年2月时因藏毒双双被捕时的一帧新闻图片为基础,就在写实影像基底之上,汉密尔顿运用不同色系、明暗的色彩,尝试了多种多样的光影效果以及材料质地的并置,组合出丰富的波普艺术视觉语言。

作为画面底稿的新闻图片是60年代末英国轰动一时的社会新闻,也是伦敦人最喜闻乐见的名流丑闻。米克·贾格尔是滚石乐队的主创之一,摇滚史上最受欢迎和最有影响力的主唱之一。但图片上丑闻主角是罗伯特·弗雷泽,出生在伦敦富贵的家庭,曾经就读于伊顿公学,父亲是金融家,泰特美术馆的受托人,年轻时弗雷泽曾游走非洲成为国王的非洲步枪队军官,又在美国积累了几年的画廊工作经验,终于回到英国,在父亲的支持下在伦敦格罗夫纳广场公爵街上开了自己的画廊,那里成为英国当代艺术的焦点。作为艺术品经纪人,他的当代艺术经营之道给养了许多艺术家的创作,如彼得·布雷克(Peter Blake)、布里奇特·赖利(Bridget Riley)、吉尔伯特(Gilbert)和乔治(George)等等。理查德·汉密尔顿也是为他所经营的艺术家之一。

正如保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)形容,罗伯特·弗雷泽是60年代伦敦城里声望最显赫的名流之士,盖茨比式的人物。他在伦敦的公寓和他的画廊全年无休地敞开大门,是城里顶级流行乐明星、艺术家、作家和上层名流的聚会沙龙。披头士乐队和滚石乐队都与他交情颇深。也正因为弗雷泽资助了小野洋子在印迪卡画廊(Indica Gallery)的个展,小野洋子第一次见到约翰·列侬。当然他与滚石乐队的亲密唯有更甚。1967年弗雷泽的被捕发生在基思·理查兹(Keith Richards,英国音乐家、歌手、词曲创作人,以及英国滚石乐队的创始成员之一)的家庭派对上,最终滚石乐队的贾格尔和理查兹被无罪释放,而弗雷泽因为藏毒(海洛因)被判刑6个月劳动改造。

( 理查德·汉密尔顿在位于伦敦海格特的工作室内(摄于1970年)

)

( 理查德·汉密尔顿在位于伦敦海格特的工作室内(摄于1970年)

)

理查德·汉密尔顿与弗雷泽之间的合作关系中同样不乏亲近的友情。汉密尔顿被伦敦的艺术界所接纳是在50年代的中期。作为达达主义和超现实主义的拥趸、杜尚的追随者,伴随“二战”和战后蓬勃商业社会文化而成长的汉密尔顿,首先用一幅名为《什么使得现代家庭如此不同,如此具有吸引力?》(Just What is it That Makes Today's Homes so Different,so Appealing?)的拼贴画,震惊了整个艺术界,那是汉密尔顿对自己眼里的新时代的现代家庭做出的总结和概括——电视机摆在家庭的中央,名为罗曼史的漫画书装裱在墙上,举着哑铃的强壮的男主人和赤裸上身的女主人都有着近乎完美的身体,而他们就像是那些牙膏和除臭剂的广告男女一样,正用待价而沽的目光赏玩着自己的身体。画面透出“二战”前的反建制艺术(Anti-establishment Art)的基调,包罗了一切看似低俗的当代文明元素符号,但意外的是使低俗被提升到高雅艺术的高度,正是这幅拼贴画,宣告了一种更为当代且有鲜活生命力的艺术样式正式开始。

于是初入艺术圈的汉密尔顿引来了弗雷泽的目光。当然汉密尔顿并没有辜负画廊经纪人的期待,兴致勃勃地在自己的波普艺术道路上探索前行,拓展着波普艺术语言的疆界。汉密尔顿为自己的波普拼贴画引入了更多的意象,汽车、机器、家用电器、女人和男人,以及更多的材料、工程塑料、金属薄片、漆料以及各种彩色物料,同时力求更为多种多样的表达方式,图案、表格、符号,甚至是写意而抽象的水印折痕。也正如波普艺术家至今所惯常的话语方式,汉密尔顿乐于挑战消费社会内部事物的真相,但也仅此而已,道德和政治从来不是他所关心的部分。“直到60年代中后期,我开始有一种感觉,觉得脱离道德判断行事是根本不可能的事,以前我笃信中立,保持一种分离状态。我当时以为这是一种现代的态度。后来我开始怀疑它,觉得有些事情你不得不站在道德立场上,比如核武器、警察枪杀大学生。”

( 艺术品经纪人罗伯特·弗雷泽(左)和滚石乐队成员基思·理查兹(右)

)

( 艺术品经纪人罗伯特·弗雷泽(左)和滚石乐队成员基思·理查兹(右)

)

事实上在那本汉密尔顿《话语集》(Collected Word)里,这位素来语句凝练、针砭理论要义的艺术家,是破例地为这部作品记下了那些细细碎碎的创作思绪:“政治或者道德动机对于艺术家来说是非常难以把握的。在这个领域,我的第一次冒险是休·盖茨克尔(Huge Gaitskell,英国工党、反对党领袖)的画像,起初这只是一种看看自己能不能完成这类命题的好奇心,所以是带着惶恐不安接下的一份差事。但事实上到了1967年的‘摇摆伦敦’,完全是另一个情形,我能感到非常强烈的个人的义愤在心中,整个司法的过程,与其说是在对罗伯特给予帮助,不如说是提供给公众一个可供消费的丑闻,一种树立权威所需要的威慑力,那是一次摇摆的审判,就像法官说的,为了威慑力而成立的。”

汉密尔顿出生在伦敦,年少时就去做了手工艺学徒,出于对绘画的强烈兴趣,12岁时汉密尔顿开始去成人晚间补习所上美术课,那时他所参加的补习班由一个来自伦敦郡议会的史密斯先生任课,这位老师出众的言行和严谨的艺术品格给汉密尔顿留下了深刻印象,晚间课程持续了两年,之后这位以免费茶水和点心出名的史密斯先生慷慨地把汉密尔顿的作品推荐给皇家艺术学院的华特·罗素先生,获得赏识的同时,罗素先生却强调皇家艺术学院的申请人必须达到16周岁。为了弥补这两年的空当时间,汉密尔顿又在圣马丁艺术学校和威斯敏斯特技术学院给自己找了些合适的美术课程。

( (本组图片)汉密尔顿作品:《室内》(Interior,1964年)

)

( (本组图片)汉密尔顿作品:《室内》(Interior,1964年)

)

可想而知皇家艺术学院的学习对于汉密尔顿而言仍旧是游刃有余的。“二战”前的伦敦有非常繁华的艺术活动,甚至那些时期汉密尔顿的学生作品也会被拿去展示。邦德街(Bond Street)的伯灵顿画廊(Burlington Gallery)里常年举办着令人着迷的超现实主义大展,相当多的商业画廊里也能陈列出毕加索和曼·雷(Man Ray)的最新作品,有时画布上还带着新鲜颜料的味道。那里正是如汉密尔顿一样的美术系学生们非常乐于去观摩和发表见解的地方。只是令他们始料不及的是变化正悄悄在皇家艺术学院里发生着,比如那位战时上任的新校长喜欢穿着军靴和马裤在走廊里疾行,遇人迎面就问道:“你是不是也是那些去画廊里谈论毕加索的家伙们中的一个?”如果谁真的不够明智地点了头,那么他就会发疯大叫:“滚出去!”

汉密尔顿也是这样从皇家艺术学院被驱逐出去,被认为是“没有从绘画学校的规定制度中获得营养”。18个月的兵役之后,他来到伦敦的斯莱德艺术学校学习了三年,不难理解为何汉密尔顿在60年代自己艺术声誉上升最快的时候,竟跑去英格兰北部的纽卡斯托艺术学校推行自己的基础艺术设计课程。“我让学生们做似乎是怪异的行为,比如站在桌子边上把浸满了墨水的棉花球丢在地上,但这也不是随意的行为,因为我想要他们去考虑偶然性以及它在艺术中的作用,更重要的是我想要教会学生们没有思考就不要行动的观念。”

( 汉密尔顿作品:四幅自画像(1990年)

)

( 汉密尔顿作品:四幅自画像(1990年)

)

杜尚式的知识分子艺术

汉密尔顿创立的一整套当代艺术教育体系,至今被英国当代艺术领域奉为经典。在《话语集》里汉密尔顿尤其强调,自己所传播的绝大多数艺术观念直接源自杜尚(Marcel Duchamp),20世纪艺术家中间,杜尚于自己是灵魂导师,也是能使他感到某种传承紧迫感的人物。一次在BBC艺术频道的采访中汉密尔顿说:“在我眼里杜尚作品最具有光彩,并且最令我尊重的恰恰是他的超脱,也就是说,他对于事物的观察总是在相当的距离之外,这也是我自己很高兴从他身上学习的地方,往后退那么一点。”

( 《批评家在笑》(The Critic Laughs, 1968年)

)

( 《批评家在笑》(The Critic Laughs, 1968年)

)

在汉密尔顿的眼里,杜尚是整个人类艺术史中,为数不多的能够彻底更改我们关于究竟何为艺术的观念的艺术家。从杜尚早期的立体主义实验作品,到后来与达达主义和超现实主义关联紧密的艺术实践,以及制成品Ready-made概念,他拒绝接受建制内的标准和方式,拒绝重复自己或是建立具有识别性的风格,也正因为如此,他为波普艺术在内的20世纪当代艺术铺平了道路。

汉密尔顿的作品也被广泛地称为“杜尚式的知识分子艺术”(Duchamp-ion of Intellectual Art)。事实上杜尚对于20世纪波普艺术家的影响是具有群体性的,无论安迪·沃霍尔还是理查德·汉密尔顿,他们都共享着许多杜尚式的艺术理念——对于震惊体验的追寻,对于名流阶层的偏爱,以及对于语言和俏皮话的兴趣,对日常制成品的偏爱。而安迪·沃霍尔最出色的几部电影短片之中就有好几部围绕杜尚为主题的电影,甚至在60年代中期,安迪·沃霍尔曾打算要拍摄一部以杜尚为中心的长达24小时的电影。2010年,安迪·沃霍尔博物馆也曾经有安迪·沃霍尔和米歇尔·杜尚的展览,试图阐述的就是这两位艺术家之间的关联存在。

( 《什么使得现代家庭如此不同,如此具有吸引力?》(1956年) )

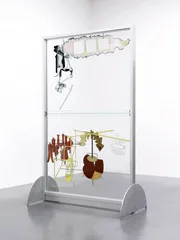

这一次的“汉密尔顿回顾展”中,汉密尔顿在60年代所复制的杜尚作品《大玻璃》(The Large Glass,杜尚原作在30年代损毁),连同汉密尔顿对于杜尚创作笔记的翻译手稿,以及两位艺术家之间长达10年的通信往来,被陈列在一间名为“汉密尔顿与杜尚”的房间里。《大玻璃》占据在房间最中心的位置,尺寸巨大的画面由金属和玻璃板组成,一位新娘悬浮在画面上,从昆虫般的机器人身体里散发着天国般的圣烟。在底层,她的光棍们被浇铸成呆若木鸡般的形态在为新娘研磨着咖啡,这是一部呈现欲望、挫败和工艺的讽刺画,体现着杜尚式的并行于机械的情欲叙述,艺术作品的观者们不得不接受新娘和她的新郎之间的永不可触而成的挫败感,而艺术家则在这种挫败感中完成了某种哲学层面的隐喻。作品也总结了杜尚有关绘画和雕塑的看法——就获得当代艺术生命而言,这两种艺术形式是无法相容却又各有不足的。汉密尔顿形容《大玻璃》为史诗,技术性论著和绘画杰作的结合。

事实上《大玻璃》作为杜尚的代表作,经过了大量的准备工作,甚至杜尚将准备过程集中于一部叫作《绿盒子》(The Green Box)的作品之中,用以清晰地反映出艺术家正在朝着更加抽象甚至趋于数学的方式发展着自己的作品。1957到1960年,汉密尔顿翻译了杜尚在《绿盒子》作品时期的笔记,并且在此之后发表了名为《大玻璃,汉密尔顿关于杜尚绿盒子的笔记》(The Bride Stripped Bare by Her Bachelors,Even:A Typographic Version by Richard Hamilton of Marcel Duchamps Green Box)的专著。杜尚对这位年轻艺术家的喜爱之情溢于言表,他亲切地称汉密尔顿为“伟大的解码者”。2003年,汉密尔顿再次整理发表了关于这部作品笔记的英文译稿,其中加入了更多的个人分析,将杜尚作品的视觉和文字元素更好地加以结合。如今正在泰特当代美术馆里展出的汉密尔顿复制版《大玻璃》的背面,清晰地写有杜尚的亲笔签名,就像是每一部杜尚作品那样,这个名字是60年代汉密尔顿专程请杜尚在自己的复制品上签下的,充满了致敬意味。

( 《有关生活艺术杂志封面的摄影拼贴》(Photograph for the cover of Living Arts Magazine,1963年)

)

( 《有关生活艺术杂志封面的摄影拼贴》(Photograph for the cover of Living Arts Magazine,1963年)

)

汉密尔顿牌设计

同样能看出杜尚与汉密尔顿两代艺术家之间关联的或者还有如杜尚艺术风格的杂糅与艺术实践的多样,汉密尔顿的艺术生涯同样曲折复杂,正如策展人汉娜·杜瓦女士所言,60年代汉密尔顿已经创作了备受推崇的作品,他本该坐享名誉,或者沿着更加高效的成功道路经营自己,然而他的作品变幻莫测到令人吃惊的地步,从绘画到版画,乃至大型艺术装置。为了进一步综合物质材料,他还涉足工业设计、微型计算机外壳、烤箱和洁牙装置,甚至不惜花大量的时间研究计算机编程,研发能够用以将手工剪切拼贴效率大幅提升的计算机绘画工具,就像他说的:“我花两个小时画出结构,但是我不介意花两年的时间把它变成一幅画。”

( 《室内II》(Interior II,1964年)

)

( 《室内II》(Interior II,1964年)

)

汉密尔顿将自己的名字用作自己的设计品牌,标记在每一件自己的设计成品之上。在所有这些实用设计当中,传播最广也最奉为经典的仍旧是为披头士乐队设计的纯白色封面。汉密尔顿曾在《话语集》里回忆,这个工作的主要吸引力在于,因为对披头士乐队,百代唱片公司(EMI)实际已经超脱出整个唱片商业运作游戏,唱片发行数量的考虑也都是从500万算起。“所以我觉得有必要做点不一样的事情。为了不和那些流俗繁复的唱片封套撞在一起,我建议用纯白色,封面上‘The Beatles’这几个字母是用盲文压花的方式印在纯白的封面上,字体也要尽量随意完全不经修饰,就像是随便一台手工打印机打出来的几个字母。乐队的每个成员都给了我一个卷宗,里面是他们自己的照片,我从中挑出一些做成一个拼贴画,因为唱片内页可以对折三次之后插进唱片,我认为这是形成某些立体造型的好机会,并且可以成就很有趣的主次结构。最上面左右手的方块是一叠内页的上下两面,无论分开还是连在一起它们都是可以构成意义的,而最底下的四格可以分开单独阅读或者四个一组地连在一起。当把整个唱片内页展开,或者作为墙饰摆在墙上时,所有的格子都能配合在一起,事实上这些排列组合费了我很大的工夫。”

2011年在接受《卫报》专访时,汉密尔顿开玩笑说他在当年设计披头士乐队《白色专辑》封面时仅仅拿到了200英镑的报酬,这让他非常惊讶,他说:“可复制百万才真是激动人心的数字,甚至你对自己的设计的控制也仅限于非常早的阶段,之后这个设计就被送到欧洲、亚洲、北美洲、南美洲,复制会在各个地方同时发生着,所以作为设计者能做的只是希望不要偏离原来的想法太多,但这也是波普的一部分,这才是波普艺术。”

( 汉密尔顿于1965年重建了杜尚在30年代被损毁的作品《大玻璃》

)

( 汉密尔顿于1965年重建了杜尚在30年代被损毁的作品《大玻璃》

)

专访泰特当代美术馆助理馆长汉娜·杜瓦

三联生活周刊:你个人怎么看待理查德·汉密尔顿在英国当代艺术史上的重要性?

( 法国著名艺术家杜尚(1887~1968)

)

( 法国著名艺术家杜尚(1887~1968)

)

汉娜·杜瓦:理查德·汉密尔顿毫无疑问是20世纪最有影响力的英国艺术家之一。他被广泛地认为是20世纪波普艺术的奠基者,即便经历了近60年的艺术生涯,他依旧继续着自己的艺术创作实践,不仅作品主题多变,而创作本身也涉及多种多样的材料和技术的运用。汉密尔顿也是战后杜尚艺术美学的最坚定捍卫者,他不仅为战后世界波普文化的兴盛做出自己的贡献,也影响了几代年轻英国艺术家。而且对于整个英国而言,汉密尔顿和杰里米·戴勒(Jeremy Deller)两位大师的艺术创作犹如两条美丽的平行线,一次又一次地在如威尼斯双年展那样的艺术盛会上使英国的当代艺术获得了属于自己的声音。

三联生活周刊:提及波普艺术,或者对于大众而言,安迪·沃霍尔的知名度似乎要高于汉密尔顿。并且比如《玛丽莲·梦露》、汽车文化,他们也有很多近似的艺术实践,你怎么看汉密尔顿与安迪·沃霍尔之间最重要的区别?

汉娜·杜瓦:虽然他们的作品分享着波普文化的共性,对当代消费文化、广告策略以及狂热的名人崇拜剖析和批判,但是汉密尔顿和安迪·沃霍尔还是各自发展出了属于他们自己的波普艺术作品。虽然50和60年代是两个人作品最为相似的时期,他们分享了不少共同的兴趣,但是他们的作品仍旧是截然不同的。比如汉密尔顿自己对于当代消费文化的态度是比较复杂的,尤其是在战后英国社会现状的背景下,某种程度上他更是有点小脾气的,并且他运用材料也更加多样和奇特,尤其是他的拼贴画,更加呈现出一种克制的复杂性、思辨性,这截然相反于安迪·沃霍尔的作品,丝网印刷作品的浓烈和明艳,那才是安迪·沃霍尔的语气。

三联生活周刊:汉密尔顿60年的艺术生涯中,作品复杂多样,这次的回顾大展如何取舍和结构作品?

汉娜·杜瓦:这次展览的展品清单是由我们的三位策展人一起和艺术家本人商量得出的,那是艺术家去世之前的一段日子,我们认为这是很珍贵的。当然后来这份清单也因为具体的展览空间问题而稍微改进调整。27个房间既是按照作品主题区隔,也是按照时间先后划分的,描述了艺术家艺术实践本身的演进过程,同时也揭示了汉密尔顿漫长职业生涯里从一个主题到另一个主题的流变本身背后的复杂动机。当然这也很好地回应了汉米尔顿自己一年又一年在作品之间构筑的复杂多样性。

三联生活周刊:如此大规模的展览,最困难和最具有挑战性的部分在哪里?

汉娜·杜瓦:回顾展的布展团队人数很惊人,并且我们在一起工作了很多个年头,算是经验丰富。但对于任何大型的回顾展而言,物流后勤都是一个很复杂的工程,尤其是汉密尔顿本身有许多作品体积和造型都很惊人。汉密尔顿在1951年的时候曾经作为策展人为ICA的英国艺术节设计了“Growth and Form”展览,那是他早期具有开创性的作品,如今这个作品是在策展人之一维多利亚·沃什(Victoria Walsh)的带领下,由整整一个团队的研究者,根据资料图像复制下来,可想而知其中的复杂而艰巨的工作量,但却成就了一个非凡的机会去在汉密尔顿广博的创作中,领略汉密尔顿作为策展人的风采。

三联生活周刊:总的来说,你希望这个展览为观者传递出怎样的信息?

汉娜·杜瓦:回顾展更多的是想要包容下汉密尔顿的整个人生创作轨迹,从1950年他的展览到2011年他的画作,探究汉密尔顿作品内部所呈现的关联和流变,以及艺术家在设计、绘画、摄影和电视等艺术表达方式之间所建立的关联,以及他与其他艺术家之间的互动与合作。

三联生活周刊:其实很多人是从那本《安迪·沃霍尔与哲学》中认识安迪·沃霍尔的,他是非常善于自我阐释的艺术家,甚至能使这种阐释如畅销作品般流行。但汉密尔顿似乎并不擅长或者不屑于对自己的作品进行更多的阐述。

汉娜·杜瓦:事实上,汉密尔顿写下相当多睿智而雄辩的文字,并且他非常善于撰写文章将自己的绘画作品置于清晰有力的阐释文本之间。在1958到1962年,《建筑设计》(Architectural Design)杂志刊登了不少汉密尔顿的艺术理念文章,另外也有相当一部分汉密尔顿自己对于外部世界和艺术内涵的认知方式最终汇编成那本厚厚的《话语集》。但是不得不承认,相比安迪·沃霍尔的流行,汉密尔顿的文字更具有知识分子气质。 波普风格汉密尔顿波普艺术波普理查德·汉密尔顿杜尚滚石乐队艺术弗雷泽