“诗词中国”:唤醒民众深藏于心的诗意

作者:李菁(文 / 李菁 周翔(实习记者))

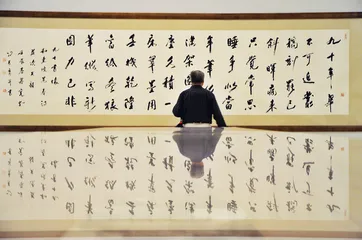

( 著名红学家冯其庸书法作品 )

( 著名红学家冯其庸书法作品 )

意外之喜

当首届“诗词中国”传统诗词创作大赛正式拉开帷幕时,作为总策划人的包岩对它能产生的传播面却并不敢抱太大期望。“大家信心不是很足,觉得身边写诗的人很少,似乎现在还愿意写古典诗词的人,要么是很另类的,要么是退休之后写诗慰藉自己孤寂心灵的人。而且因为我们办的是传统诗词创作比赛,要求格律,曲高和寡,所以我当时想,它的传播量如果达到3000万次就算成功了。”包岩坦言。

可是,非常意外的是,活动展开没多久,反馈的数字表明:其传播量很快就突破了5000万;而到了比赛截止的2013年3月31日,最终结果是1.29亿次转发量。“这次活动参与人数之多、社会影响之大,是超出预料的。它再次说明中华诗词有着深厚的群众基础和强大的生命力。”国务院副总理马凯由此在对“诗词中国”活动上这样批示。

“活动的效果大大超出了我们的预期。”包岩是中华书局大众图书分社社长,她本人就是一个中国古典诗词的爱好者与创作者。这次活动的初衷,源于几个文化人的一次相聚。2012年4月某一天,正值春暖花开,她和几个朋友相约去植物园赏桃花,朋友们都是一些诗词爱好者,他们经常相约出游,拟一主题,彼此作诗相应和。这次植物园诗会的主题是“初春”。“大家赏花吃饭之后,都把自己的诗拿出来念,结果发现一个很有趣的现象:每个人的诗都是‘写’在手机上的。因为手机便于携带,又可以随时记录和转发。手机其实就是传播古典诗词的最好方式啊!”席间,一位友人提了一句:3年前他就与中国移动的总裁李跃聊过这个话题,其实手机最适合传播古诗词——字数少,传播快,如果手机运营商能参与到传播中国传统诗词中来,效果肯定很好。

这一番话让包岩心有所动,她随后用一个星期时间做了一个策划案。“为了办好活动,我们想整合高层面的力量。比如《光明日报》在知识分子中具有相当的影响力,何东平总编辑为大赛开辟了刊登优秀诗词作品的专栏;光明网的专业团队为大赛搭建了官方网站平台;中国移动以短信的方式来推广;中央电视台‘东方时空’做了宣传报道,最后的颁奖典礼将由央视转播。我们组建了评审委员会,6家单位一起来做这个活动。”

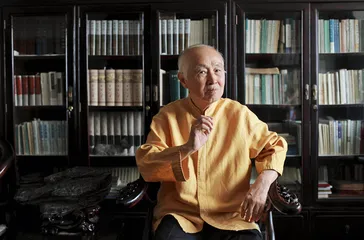

( 中华诗词学会创始人之一、原中华诗词学会副会长周笃文 )

( 中华诗词学会创始人之一、原中华诗词学会副会长周笃文 )

活动的名称,最初也颇费周折。“一开始我们想起个‘某某杯’诗词大赛,后来我觉得太小气,落入俗套,格局不大。我不想把大赛搞成一个在诗人圈子里闷着的东西,范围小,影响有限。我想做一个可以大家一起玩儿的,一场接地气的,融合各种表现形式的文化活动。而中国是一个诗的国度,中国是诗词中国啊。”于是,“诗词中国”的名字就诞生了。

“开始大家商议叫‘诗词创作大赛’,可是怎么区别新诗呢?于是又改叫‘古诗词’,一想又不对,我们想多征集些格律诗,但只有近体诗词才对格律有严格要求,那么叫古近体诗词吧?又太繁复了……后来还是林岫老师点拨了我,她说大赛既然要全民参与,就要有广泛的包容性,同时也要简单明了,让大家一看就懂,就叫‘传统诗词创作大赛’吧。”包岩回忆。

( “诗词中国”大赛总策划人包岩 )

( “诗词中国”大赛总策划人包岩 )

首届“诗词中国”传统诗词创作大赛,选在2012年9月28日——孔子诞辰日这一天启动。“我们从一开始就没想把它办成一次曲高和寡的文人雅集,而要办成一场百姓愿意参与的文化狂欢。不仅是一个竞争的平台,也是一个热闹的、可以互动的平台。”为此,大赛组委会花了很多心思设计活动,除了在传统媒体发布消息外,他们还让中国移动通信开发了动漫和彩信,配合诗词发布。他们还开发了一个手机版的诗词格律检测软件——只要把自己写的诗输入进去,格律软件会扮演老师的角色,判断出在用韵和格律上是否妥当,这个免费软件被下载了5万多次。中华书局利用自己在传统文化上的优势,专门出版了一套工具书性质的普及读物——《诗词写作常识》、《怎样用韵》、《怎样赏诗》、《诗词格律》,这些便于携带的小册子对传统诗词基本的东西做了普及。

“整个活动时间贯穿了大半年,要组织6家不同单位、30名评委,办15个活动,包括两个青少年分赛和两场晚会,要面临数以亿计的网民的随时监督和提问,这真是个极大的挑战。”回想起来,包岩觉得推动力在于:“所有主办方的工作人员都觉得传播诗词这么美的东西是一件功德无量的事儿。说到底,这个活动能做下去,完全是凭借中国传统文化的巨大吸引力。”

( “诗词中国”大赛“形象大使”步非烟 )

( “诗词中国”大赛“形象大使”步非烟 )

“这次‘诗词中国’传统诗词创作大赛成功举办,在中国传统文化的传播上找到了一个新的突破口,也积累了新媒体传播的经验。作为出版单位,以往我们基本采用图书、期刊等平面媒体、纸媒体的方式承载信息,传播文史哲相关知识。这是我们第一次大规模尝试运用网站、报纸、期刊、电视、图书、手机、飞信、云端传媒等全媒体方式传播传统文化。这在中华书局的百年局史上将留下浓重的一笔。”中华书局总经理徐俊说。

民族的“诗心”

( 懂抚琴会作诗晓吟诵的9岁女孩陈芙格玥 )

( 懂抚琴会作诗晓吟诵的9岁女孩陈芙格玥 )

“看到一首首经过初审遴选出的作品,真的很感动,我没有想到中国会有这么多有水平的诗人和词人。我越来越觉得我们这个民族的诗心还在鲜活有力地跳动;我也越来越坚信,从《诗经》、《楚辞》以来中华民族形成的诗的传统,一直没有中断。”包岩说。

作为“诗词中国”传统诗词大赛的重要活动之一,组织者计划于2012年12月15日在岳阳举办一场大型吟唱晚会。就在晚会即将举办的前一周,岳阳市方面打电话,告知决定取消吟唱晚会。原来主管官员对这场纯粹的诗词吟诵晚会并不看好。“他说我们湖南这个地方夜生活十分丰富,我们看演出都是观众拿着荧光棒之类的东西,看了熟悉的明星大声鼓掌叫好,大家都喜欢这些热热闹闹的东西。他的想法是应该多请一些当红的歌星过来才有号召力。”最后通过种种渠道工作,这场晚会才如期举行。

可结果令主办方大感意外的是,晚会当天,全场爆满,进行到一半的时候,连过道、台阶上都坐满了人;不仅如此,整个会场特别安静,效果好得令当地人都很意外:“我们岳阳从来没有办过这么高雅的晚会!”

这场吟唱晚会特地安排了这样一个环节:年近80岁的中华诗词学会创始人之一、原中华诗词学会副会长周笃文与年仅9岁的小姑娘陈芙格玥一起上台吟唱了一首诗。这颇具象征意义的一幕,蕴含了组织者期望诗词文化能一代代传递下去的美好心愿。而小格玥的出现,则让人惊喜于民族的“诗心”在下一代中孕育和绽放。

小格玥的妈妈胡惠珠是江西人,后来因为工作定居在惠州。胡惠珠本人也是中国传统文化的爱好者。2011年,胡惠珠得知中华吟诵学会要举办第一届吟诵师资培训班,她决心报名参加。孩子没人带怎么办?胡惠珠与主办方沟通,问是否可以带孩子一起来,就这样,她带着格玥来到北京,租了一个小房子住了下来。“班里第一批人只有30多个,大部分都是全国各地的中学语文老师,最年轻的是二十来岁的,年龄最大的有五六十岁了。”胡惠珠回忆。

课程安排得很紧张,从早上8点一直上到晚上22点,有包括北大、清华的好多老师,甚至叶嘉莹先生也亲自来授课。时年7岁的格玥整天跟着妈妈在课堂上,就坐在妈妈后面,看似只是一个小小的陪读生。让胡惠珠多少有些惊讶的是,格玥坚持了下来,始终在教室里听。“我平时很难教给孩子写诗的格律、平仄,但发现通过吟诵这种很感性的读书方式,她学习得很快。在课堂上,很多理论的东西格玥听不懂,但只要是与音乐有关的,她却比我们谁都学得快。”学习班一共42天,坚持下来的只有十来个人,其中就包括胡惠珠和格玥母女。

这次学习经历让胡惠珠有豁然开朗之感。在她看来,诗词吟诵“是中国快消失的声音”。学绘画出身的胡惠珠之前的工作是室内设计,女儿3岁后,她把女儿接到自己身边,做了全职妈妈。回到惠州后,她索性在当地办了一个“纯如吟诵堂”,也决定带女儿走一条非传统之路。格玥基本不上学,在家由妈妈带着读书。

胡惠珠对诗词吟诵推崇备至。“从办吟诵堂开始,我就在想,吟诵不应该是一门知识,而应当思考吟诵如何重新走入中国人的生活。不同的诗词有不同的调式,在吟诵的过程中,声音、语调都是有助于理解诗词的。”胡惠珠带着格玥在家用吟诵的方法读诗,她慢慢发现,格玥对吟诵的兴趣也越来越浓。后来不仅写诗,还可以自己谱曲吟诵。格玥第一次自己创作的符合格律的调子是《春宵》,这也是她特别喜欢的一首诗:“春宵一刻值千金,花有清香月有阴。歌管楼台声细细,秋千院落夜沉沉。”在这次岳阳的吟唱晚会上,格玥不但自己写诗,还即兴用古筝谱曲弹唱。

“她的诗当然比较简单,但这些诗词里可以流露出孩子那种天真烂漫的心性。”胡惠珠对女儿的诗作非常满意。

格玥的成长经历也让包岩在思考另外一个问题:“我们通过这个活动,也想呼吁在中小学阶段应该把古典诗词写作与鉴赏作为一堂课放进去,哪怕一周只有一次。现在中国大陆家庭已经意识到这件事的重要性,但只是个体去做,相反台湾地区甚至日本对中国古诗词的重视远远超过我们。是不是要把古诗词教育上升到国家的文化战略的层面上?这也是我们在考虑推动的。”

“汹涌的诗魂”

“很多人以为诗词曲高和寡,应者寥寥,其实不然,诗词这边的风景很好,这个脉一直没断过。”原中华诗词学会前任副会长周笃文先生说。

周笃文曾是有“民国四公子”之称的张伯驹的弟子。出身世家的张伯驹在古典诗词上也造诣深厚。

“张伯驹先生是一个纯书生、纯名士,他是不知天下翻覆的,外面的政治运动搞得再怎么轰轰烈烈,他还是生活在自己的世界里。一有闲的话他就有雅集,每一个月至少有两次雅集,多半是在莫斯科餐厅,参加的有何鲁、童第周、吴则虞、周汝昌、徐邦达……这些名流。我是当提调的,帮他们去订餐、招待、联系,我不交钱,因为我那时候也没有钱,他们打牙祭我就当听差的。”周笃文笑着回忆。他从书房里找到一本《张伯驹词集》,挑了几首,词集里面的作品或是赏花或是游玩,“看花今又踏青苔,年年便是春长好,开落能知有几回”。周老一边读一边感慨这位“不知天下古今”的张伯驹的名士逍遥风范。其中一首词的序里还这样写:“昔余中年盛时,牡丹时节每设筵邀诗词老辈赏花,自开至谢。赵剑秋进士曰:此真三日一小宴,五日一大宴也。夜悬纱灯,或弹琵琶、唱昆曲,酒阑人散已子夜矣。周子笃文未及赶上此时。”很难想象,如火如荼的“革命岁月”还有这样的文人风雅。

通过张伯驹,周笃文又认识了被胡乔木称为“一代词宗”的夏承焘先生。“文革”结束后,张伯驹、夏承焘、周汝昌上书中央,中宣部批准,1982年成立了中国诗歌研究的第一个学术组织,就是中国韵文学会。周笃文回忆,当时曾与中国社会科学院联系,想挂靠,未果;又找北大联系,还是挂靠不了;又找到北师大中文系的启功先生。启功先生回答很直白:“我这个古典文学教研室主任领一个扫帚都要打报告,你们来这么多人我怎么接待?我怎么办这个事?”最后还是在时任中宣部常务副部长、文化部代部长贺敬之的帮助下,落户到了湖南,挂靠到湘潭大学。夏承焘为韵文学会捐了4万多元人民币。其创办的《韵文学刊》出版至今。

周笃文回忆,在那个时候,“受毛主席诗词影响,老干部当中有一大批诗词爱好者”,而中国韵文学会的对象是诗词创作与研究方面的高级专家,门槛相对较高,也不足以满足一些诗词爱好者们的需求,于是在一些人的倡议下,又开始创建中华诗词学会。“由于有这两位(张伯驹、夏承焘)大佬的支持,创建工作开展得也很顺利。当时他们开了个名单,让我去请王力、赵朴(初)老,他们一看是他俩提出来的,也都毫不犹豫地签名。这样,1987年就成立了中华诗词学会,挂靠在作家协会下面。”周笃文记得成立那天是端午节,“动静很大”,习仲勋还代表中共中央前来致辞。

“其实中国民间有大量诗词爱好者,他们的职业也千姿百态,从大学教授到政府官员,到IT精英、普通农民,三百六十行行行都有。”中华书局文学编辑室编辑李天飞也是一位诗词爱好者,他利用业余时间,对自己身边的诗词爱好者及其生存状况做了一个小范围调查,用这样一篇文章——《汹涌的诗魂》来描摹那些散落在民间、仍旧怀有一颗赤诚之心的诗词爱好者们。

有意思的是,根据李天飞的观察,还有一些诗词爱好者是一种游戏心态。“其实写诗就像一种高级游戏,是在一种特定的规则下完成一个任务:规则是格律、韵律、用典,你的任务就是写一个篇章出来,这是一种很好玩的游戏,是感情所表达的,从中还得到一种娱乐的快感。其实古人也是,他们也有好多比仿作的近体诗,比如写月又不许带‘月’字、写雪又不许带‘雪’,也是一种文字游戏。”

“诗的基因”

林语堂先生曾经说过这样一段话:“如果说宗教对人类的心灵起着一种净化作用,使人对宇宙、对人生产生出一种神秘感和美感,对自己的同类或其他的生物表示体贴的怜悯,那么依我所见,诗歌在中国已经代替了宗教的作用。”他接着用很多优美的语言描述诗歌是如何“润物细无声”地塑造人们心灵的,“更重要的是它教会了人们用泛神论的精神和自然融为一体,春则觉醒而欢悦,夏则在小憩中聆听蝉的欢鸣,感怀时光的有形流逝,秋则悲悼落叶,冬则雪中寻诗。”林语堂甚至说,如果没有诗歌,“中国人就无法幸存至今”。

中国有“诗的国度”之称,诗歌的历史源远流长,而诗歌也是最古老的文学形式。“卿云烂兮,糺缦缦兮。日月光华,旦复旦兮……”这首上古时代的《卿云歌》,是虞帝舜大宴群臣百工时的集体唱和之作,其原意是对五帝禅让制度的歌颂,但由于其气象高浑而成为超越流俗的精品。《卿云歌》在中华民国时期曾两度被改编为国歌。1913年4月8日第一届正式国会开会典礼时暂用临时国歌,袁世凯时期废止;袁世凯下台后,北洋政府当政,于1919年又将《卿云歌》由作曲家肖友梅配上乐曲作为国歌。“先不论他们的政治派别是正面还是反面,都愿意用这首《卿云歌》,现在的复旦也以它做校歌,可见历史影响何其深远。”周笃文说。

古人留下来的灿烂文化也成为一代又一代中国人的文化滋养。苏东坡当年被贬到海南岛,直到1100年才遇赦北还。离开海南那天正好赶上台风,他受尽折磨,后来写了一首诗《六月二十日夜渡海》:“参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。云散月明谁点缀?天容海色本澄清。空余鲁叟乘桴意,粗识轩辕奏乐声。九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”张志新在临刑前一直吟诵的,就是这两句:“云散月明谁点缀?天容海色本澄清。”“一个诗人几百年以前创作的一首诗,会成为一名革命烈士在最艰难时期的精神支柱,从这一点我们也可以领悟到中国诗词之深刻影响。”周笃文说。

“中华民族的遗传基因里就有诗的基因,《尚书·尧典》第一篇就这样写:‘诗言志,歌永言,声依永,律和声。八音克谐,无相夺伦,神人以和。’中华诗词、中国的传统诗词,历朝历代影响了无数的人,首先因为诗词本身太精彩,是表现心灵、表现美最恰当的形式。”周笃文说。

在他眼里,“中国的诗歌除了内容博大精深,形式上精美到了极点外,是所有文学形式中最重视形式美的,把声、情、意、象、汉字的内蕴美发挥到了极致。因此诗词特别受到人们的喜爱,也容易流传”。周笃文举例说,像匈牙利裴多菲那首著名的《自由与爱情》本有6个翻译版本,其中包括茅盾的版本,“翻了6句好长一段,谁也背不住”,最后“左联”殷夫的翻译:“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。”传遍众口。

“用传统诗词的形式提炼成为一种家喻户晓、突出精华的东西,这就是诗歌的魅力。”周笃文说,“当年陈毅问过郭沫若,说你是著名的新诗诗人,你背一首新诗我听听。郭老说他一首也背不得。新诗的思想很敏感,审美观和文艺观甚至也超前,但它在形式美上确实无法和古体诗相比——就像毛主席说的,没有民族气派。民族气派的形式是中国几千年来遗传下来的,变成一种共识,一种潜在的文化地质层的东西,丢掉形式谈诗词,很难。”

“中国传统诗词的创作,尤其是格律诗和词的创作,需要经过长期特殊训练才能达到出神入化、炉火纯青的地步。正是因为创作是有难度的,才更令人尊敬,更令人向往。”包岩说。另一方面,古典诗词渗透到各种文艺作品中了,有诗词的点缀,文艺作品也显得特别脱俗,容易让人印象深刻。“比如电影《一代宗师》里面的诗句,‘郎心自有一双脚,隔山隔水有来期’,‘叶底藏花一度,梦里踏雪几回’,这都是在网上被奉为经典台词在传诵,更说明很多人内心都有一种对诗的渴望。”

“精神复兴”

在中国文学发展过程中,诗词曾取得很高的成就。但到了近代,古典诗歌的创作逐渐走向僵化,而古典诗歌所使用的词汇与现代口语严重脱节,它在形式上的种种严格限制,也对表达人们真实的思想感情造成极大的束缚。“五四”新文化运动以来,随着新诗推广,传统诗词似乎渐渐淡出了人们的视野。

“历史文化遗产既有活力,也有惰性,容易被历史的惯性所束缚,难以出新。‘诗文随世运,无日不趋新。’赵翼的名言值得我们认真思考。传统必须激活,才能继雅开新。”谈到这一点,周笃文语重心长。

传统怎么被激活?这也是包岩在组织这场大赛时想得最多的问题。为此,这次“诗词中国”大赛特地推出了在青少年当中很受欢迎的作家步非烟作为活动的“形象大使”。

步非烟原名辛晓娟,18岁时考入北大中文系后,开始了传统诗词创作。因为诗词创作的才华出众,她被北大的钱志熙老师招至门下。北大唯一的传统诗词社团“北社”邀请她加入其中。不久,她成为社刊的主编。

“诗歌现在看上去被束之高阁,不是主流的文学形式,但事实上它是我们生命中都需要的。可能我们自己都没有意识到,但我们有一天走到哪儿或许会想起一句唐诗,甚至是一句流行歌词,这其实都是诗歌的一部分,不管是古老的一部分,还是很通俗化的一部分。这说明我们都有这个欲望,只是不是每个人都会去把它创作出来。我的存在就是告诉大家,年轻人也是可以去创作的。就是起到这样一个目的,把信息带给诗歌爱好者们。”步非烟说,“作为一个传统诗词爱好者,我希望能带给大家这样一个信息:传统诗词并不遥远,它存在于我们的文化生命中。我们需要一座永恒的广厦来庇护我们的灵魂,它就是诗歌。它庇护我们在繁忙俗世中还保有一份自由而富有诗意的领地。” 诗词张伯驹深藏中华诗词学会卿云歌于心唤醒民众艺术诗意文化中国诗歌