成为简的奥斯汀

作者:王星(文 / 王星)

( 简·奥斯汀画像。在其妹卡桑德拉所作画像基础上完成,是目前最为常见的简·奥斯汀肖像 )

( 简·奥斯汀画像。在其妹卡桑德拉所作画像基础上完成,是目前最为常见的简·奥斯汀肖像 )

暧昧的画像

如同英国美术史学者威尔顿(Andrew Wilton)指出的:“英国向来拥有珍视肖像画的传统,即便当其他艺术品被认为是没有实际作用时,肖像画的功能也一直被认为是不可忽视的。它能清楚地建立被画者的身份背景、确定其尊崇与财富地位。肖像画同时也承载了艺术创作过程的永恒性,成为智识活动的一种记录。”

简·奥斯汀尤其生活在一个被雷诺兹(Sir Joshua Reynolds)与庚斯博罗(Thomas Gainsborough)点燃了肖像画热潮的时代,她本人一生却只留下了为数极有限的肖像,而且事实上公认为真迹的只有一幅。这幅如今被收藏在伦敦国家肖像馆中的水粉速写据信由简·奥斯汀的姐姐卡桑德拉(Cassandra Austen)在1810年前后绘制,实际上只完成了一半,经常被评价为“与本人有天壤之别”。然而,1818年书商第一次署名出版简·奥斯汀的作品时就已经别无选择,卷首的铜版画肖像是根据卡桑德拉这幅作品“理想化”的,此后为当今读者所熟悉的那张铜版画又是在这一版本基础上继续“理想化”而成。

至少毛姆(William Somerset Maug-ham)曾经在近100年后看到这样的史料,说简·奥斯汀相貌迷人,“个头高挑苗条,脚步轻盈坚定,健康而富有活力。深褐色头发,肤色较深;脸颊饱满,嘴唇圆润,鼻子小巧精致,眼睛明亮而深邃,头发自然卷曲”。吉卜林(Joseph Kipling)所说的“简迷”(Janeite)肯定乐于相信这份证词。简·奥斯汀的一支远亲自称保存有作家的一幅油画肖像,该肖像承继自简·奥斯汀的甥孙莱斯(John Moreland Rice),表现了奥斯汀13岁时的容貌,作者还是当时与庚斯博罗相交颇深的肖像画家汉弗雷(Ozias Humphry)。这幅肖像首次出现在1884年出版的一部简·奥斯汀书信集中,因其收藏者而被称为“莱斯肖像”(The Rice Portrait)。肖像一经面世便广受争议,直至今日仍是各路艺术鉴证学者手中的大玩具,争议的出发点很简单:画像上白衣飘飘的清纯女孩与她成年后那幅水粉画上的相貌差别太大。

2012年6月,图像数字分析增强技术发现了藏在油画右上角的“简·奥斯汀”的字样与画家本人的签名。这似乎成为证明画上女孩是简·奥斯汀的铁证,不过,此前不久英国学者伯恩(Paula Byrne)发现了一幅简·奥斯汀的铅笔肖像,再度增强了人们对成年简·奥斯汀形象的成见。对于伯恩发现的这幅肖像,《每日邮报》的评论是:“画像上呈现的是一个浮夸(Frivolous)而肤浅(Fey)的妇人,与我们从书中看到的那位精力充沛、思维敏锐的作者似乎并不匹配。”

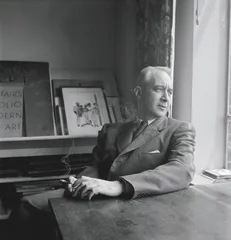

( 英国学者伯恩 )

( 英国学者伯恩 )

伯恩曾经出版过关于诗人罗宾逊(Mary Robinson)和作家沃(Evelyn Waugh)的研究专著,她的丈夫则是研究莎士比亚的学者贝特(Jonathan Bate)。这幅肖像据说是贝特在一次拍卖会上得到的,纸张背面还写着“简·奥斯汀小姐”(Miss Jane Austen)。伯恩说,她和丈夫曾就肖像的真伪咨询了许多不同领域的专家,包括艺术史学家、时装专家、刑侦分析师,然后把各项结果送给当今最权威的三位简·奥斯汀研究专家定夺。三位专家里有两人相信画中人是简·奥斯汀,而且推断肖像作于1815年。伯恩本人认为有两条关键的线索可以证明画中人的身份:一是肖像背后的题名;二是画中人典型的“奥斯汀长鼻”——据已确认的简·奥斯汀肖像来看,统一的外貌特征是鼻子修长挺直。

伯恩将这幅画像选作她2013年的新作《真实的简·奥斯汀》(The Real Jane Austen)的封面。在这部半随笔式的传记作品中,伯恩希望展现简·奥斯汀作为一名“职业作家”的“世故、聪明、灵活”的一面。同样是传记类作品,简·奥斯汀的表亲奥斯汀·利(Edward Austen-Leigh)1870年出版的回忆录在卷首使用了“理想化”铜版肖像。无论是在简·奥斯汀刚刚去世还是已近200年后的今天,卡桑德拉的原作都被“礼貌”地忽视了,似乎200年间人们都认同最初那位书商的看法:卡桑德拉的简·奥斯汀过于“凶巴巴的”。

( 1818年第一部简·奥斯汀署名作品出版时卷首使用的铜版画 )

( 1818年第一部简·奥斯汀署名作品出版时卷首使用的铜版画 )

但是,当年的简·奥斯汀很可能确实是有些“凶巴巴的”。1923年,本人也挺“凶”的伍尔夫(Virginia Woolf)在《60岁的简·奥斯汀》(Jane Austin at Sixty)中大量引用了当时人们对这位作家的印象。简·奥斯汀的姑妈说:“(简)一点也不漂亮,十分拘谨,不像12岁的少女……她爱冲动,装腔作势。”然而,眼看着奥斯汀家两姐妹长大的米特福德太太说,简“是她见过的最漂亮、最单纯也最会装的姑娘,她懂得该挑选什么样的丈夫”。米特福德太太的一位不知名的朋友说:简“很拘谨,不善言语,若不是《傲慢与偏见》让人们看到她一本正经的背后隐藏着如此罕见的智慧,人们一定会认为简·奥斯汀拘禁呆板,像挡火隔板一样无趣……当然,现在人们的看法有所不同”;“人们对她十分敬畏……她是个才女,一声不响,专写别人的故事,当然叫人害怕”。

假如这些人了解简·奥斯汀在书信中对他们的描写,也许会感到更加害怕:“舍伯恩郡的霍尔太太昨天生了个死婴。由于受了惊吓,比她预料的早了几个星期。我猜想,这是因为她在无意中瞧了她丈夫一眼。”“张伯伦太太的发型很漂亮,但这并没有让我对她产生好感。兰利小姐个子不高,大鼻子,大嘴,穿着时髦,袒露胸脯,这种相貌的姑娘基本上都这样打扮。斯坦霍普上将很有绅士风度,可是,他的腿太短,而他的燕尾服又太长。”

( 2012年伯恩发现的简·奥斯汀的铅笔肖像 )

( 2012年伯恩发现的简·奥斯汀的铅笔肖像 )

毛姆将简·奥斯汀书信中的这些挖苦讽刺解释为:“在她眼里,这些现象丝毫不惹人生气,倒是十分有趣的素材……她觉得和姐姐谈论这些滑稽事无关大雅。在我看来,即便是她那些最尖酸刻薄的俏皮话也没有丝毫恶意。她的幽默来自她准确的观察与坦率胸怀,这也是一切幽默的源泉。”

对于在童年曾遭受家中兄长伤害的伍尔夫来说,能从15岁起就给家人朗读自己的作品、“为了给大家带来欢笑”而创作的简·奥斯汀是一个享有天赋特权的女孩,她可以“坐在她的角落里看着这个世界,欢笑着”,她的家人,尤其是她的哥哥“为她感到无比自豪。她的才华、品德以及热情都让他们为之着迷,并且竭力想从自己子女身上找到一些与简相似的地方”。所有这些正面印象都指向尚待证伪的莱斯肖像。伍尔夫说:“当她降生的时候,一定有一位仙女来到摇篮旁边将她高高托起。当仙女把她放回摇篮后,她就知道了这个世界是什么样的,但她已经选择了自己的王国。她欣然接受天意,愿意成为这个王国的主人,放弃对其他的一切欲望。就这样,15岁那年,她开始对别人进行了描述,丝毫没有关于她自己的任何叙述。其内容不涉及教区生活,而是与宇宙相关。”这几乎是莱斯肖像最完美的解说词。

( 据信由著名画家汉弗雷在1788年绘制的简·奥斯汀13岁时的肖像 )

( 据信由著名画家汉弗雷在1788年绘制的简·奥斯汀13岁时的肖像 )

至于伯恩新发现的铅笔肖像,倘若确实创作于1815年,那正是简·奥斯汀结束了《爱玛》的写作、准备开始创作《劝导》之时,也是置她于死地的肾脏疾病发作的前一年,距离她去世还有近两年。在美国小说家布鲁姆(Amy Bloom)的随笔《可怕的简》中,对简·奥斯汀临终前一年倒是有一段很温情的描写:“为了给家庭聚会增添欢乐氛围,她会即兴胡诌一些故事,但她认真对待侄儿侄女们的文学习作。只要她觉得脊背不太疼,房间里静悄悄,她就坐在小桌子旁边写作这部短小精悍、浪漫中带有忧伤的作品。”奥斯汀·利的回忆录记载了简·奥斯汀面对缓慢但持久恶化的疾病时的坚忍,1815年的铅笔肖像中理应还看不出病痛折磨的痕迹,从恰当的角度审视,甚或能看到伍尔夫所描述的“正当她对自己的成功开始感到有信心的时候”。但从更广泛的视角看,更适合这幅肖像的旁白或许应该是:“牛马般高大之人与体态婀娜、举止优雅之人一样,都有权表述痛苦。”

每一部简·奥斯汀的影视改编作品出现时,演员的选择都会成为“简迷”们津津乐道的话题。当同样的事情发生在与简·奥斯汀本人相关的影片中时,气氛自然会更加热闹。2007年前后,《成为简》(Becoming Jane)与新版《傲慢与偏见》接踵上映时,来自美国的海瑟薇(Anne Hathaway)和来自英国的奈特利(Keira Knightley)就成了最新版的较量对象。

( 1810年前后卡桑德拉绘制的简·奥斯汀速写 )

( 1810年前后卡桑德拉绘制的简·奥斯汀速写 )

《成为简》借用了简·奥斯汀与勒弗罗伊(Thomas Langlois Lefroy)之间那段已经被视为铁案的恋情。这段恋情据信发生在简·奥斯汀20岁时,也即1795年前后,恰好处于1788年莱斯肖像与1810年卡桑德拉速写的中空期。设想莱斯肖像中的那位白裙女孩走进舞会、去谈一场最终因经济因素而告终的恋爱,这未免太掺杂了大观园色彩。简·奥斯汀确实在15岁就写出了《友谊与爱情》,但毕竟还需要五年才能长成亲戚们口中那个“非常漂亮,但傻里傻气、装模作样、善于引起男人注意的轻浮女子”。这一时期简·奥斯汀真实的风采或许可以借助她书信中对舞会的描述来想象:“只有12轮舞,我跳了9轮,没有参加其余几轮是因为缺少舞伴。”“有一位绅士式柴郡的军官,年轻英俊。有人告诉我,他很想和我认识。不过,他的愿望显然不够强烈,因此他没有付诸行动,我们也就没有认识。”

这样的文字很容易令简迷们不快地想到《傲慢与偏见》中的莉迪亚,但从来就没有谁能百分之百地确定《傲慢与偏见》中的哪个人物是简·奥斯汀给自己的真实定位。主演2007版《傲慢与偏见》的奈特利得到了不少“简迷”的认可,评价为具备“英式古典美”,很多人甚至把她等同于简·奥斯汀应有的样子。然而,倘若忽略鼻子的长度,无论是海瑟薇还是奈特利,实际上都与真实或疑似的简·奥斯汀肖像没有多少相像。《傲慢与偏见》初稿完成于1797年前后,1813年修改并正式出版。在1813年写给卡桑德拉的信中,简·奥斯汀这样写道:“我狂野不羁,是因为我不能自主。这不是我的错。”这样的台词无论海瑟薇还是奈特利说出来都有些底气不足,反倒是那幅一直被“礼貌回避”的卡桑德拉速写的绝妙注脚。

( 特里林 )

( 特里林 )

奥斯汀与简

关于简·奥斯汀的名字,特里林(Lionel Trilling)曾有这样一段有趣的论述:“围绕简·奥斯汀的传奇非同寻常,耐人寻味。人们甚至觉得她的名字也很不一般。‘简’(Jane)是她受洗时的名字,听上去既平常又独特;‘奥斯汀’(Austen)这个姓氏听上去斯文高贵,令人联想到性别、独身,或是阶级地位。相比之下,‘夏洛蒂·勃朗特’(Charlotte Bront?)听起来响亮,却不会引发上述联想。然而,如今‘简·奥斯汀’常常让人联想到小女人气,而且是指特殊社会环境中的别样娇弱。现在,一些奥斯汀迷称她为‘简’,一些则称她‘奥斯汀小姐’,这让不少当代读者感到有些吃惊,因为这让旁人觉得称呼者与这位作家关系非同寻常,甚至令人生疑,不能表达我们对奥斯汀的感情与敬意。”继而特里林引用美国小说家詹姆斯(Henry James)的话,对评论界描述的“温柔的简”(gentle-Janeism)表示了自己的厌烦。

( 简·奥斯汀故居里,工作人员身着电影《成为简·奥斯汀》中女主角的戏服,读着简写给姐姐的信 )

( 简·奥斯汀故居里,工作人员身着电影《成为简·奥斯汀》中女主角的戏服,读着简写给姐姐的信 )

让夏洛蒂·勃朗特和简·奥斯汀并列总是有些危险的,因为前者算得上是最早也最激烈的“反奥斯汀派”人物之一,她下面这些言论很配得上特里林所说的“响亮”:简·奥斯汀“全然不知激情为何物”,“她涉及人的心灵,还不及涉及人的眼、口、手、足的一半”。但特里林的担忧不无道理,至少一个细节就能证明事情的严重性:现代的“简迷”们经常认为简·奥斯汀死于肺结核,这种桑塔格(Susan Sontag)所称的“浪漫主义疾病”确实具有“别样娇弱”的气质,可惜连夏洛蒂·勃朗特都不是死于它传说中的那半口血下。

“奥斯汀”(Austen)确实称得上是个“斯文高贵”的姓氏,它源自古法语,是“Augustine”的简称,而后者是一位被封圣了的五世纪天主教主教的名字。当然,不是所有人会像特里林一样联想到这些,而且特里林还少提了一样:异域情调——那位主教的任区是在罗马帝国治下的非洲。在“简迷”的印象中,简·奥斯汀的父亲乔治(George Austen)最突出的特点是他曾被称为“英俊的学监”(The Handsome Proctor)。奥斯汀家族的经历总体上算是个从商人奋斗到低阶层士绅的成功案例,而且在很多细节上有趣地预示了简·奥斯汀小说中的情节。

简·奥斯汀的曾祖母是英国肯特(Kent)地区汤布里奇镇(Tonbridge)一位士绅的女儿,曾祖父是肯特地区一位富有的羊毛布料商人的独子。曾祖父不到40岁就去世了,但仍成功地留下了七个孩子,建构了这个未来将散布到塞文奥克斯(Sevenoaks)、斯蒂文顿(Steventon)、伦敦、法国乃至印度的大家族的基础。简·奥斯汀的祖父名叫威廉(William),是家中第六个孩子。随后发生的一幕很接近《理智与情感》的开场:殷实的家产几乎全部留给了长子,而长子并不情愿照顾其他弟妹。曾祖母履行了自己对亡夫的诺言,为几个孩子都能受到良好的教育尽了全力。丈夫去世后,她接受了塞文奥克斯一所学校的管家职位,作为工作报酬,几个孩子都被学校接纳读书。对于士绅出身的这位大家闺秀来说,从事这样的工作相当于自贬身价,但她的辛劳获得了回报:在此后的11年里,她的几个儿子都得到了良好的教育,女儿也嫁到了相配的人家。值得注意的是,简·奥斯汀的曾祖母名叫伊丽莎白(Elizabeth),与《傲慢与偏见》的主人公同名。

威廉后来成了一名外科医生,1727年与一位寡妇成婚。除结婚时带来的一个孩子外,简·奥斯汀的祖母为家中留下了三个孩子。乔治·奥斯汀是其中的老二,和父亲威廉的宿命一样,乔治弟弟的诞生要了他母亲的命。五年后,威廉再婚,却很快在一年后病故。遗孀无意照料前夫留下的负担,于是这个家庭再次四分五裂,几个孩子被送给不同的亲戚照看。乔治被送回汤布里奇镇、由威廉唯一的姐姐收留,巧合的是,这位姑妈的名字也是伊丽莎白。

不过,真正继承了曾祖母伊丽莎白独立精神的是简·奥斯汀的姑妈费丽黛斐亚(Philadelphia)。费丽黛斐亚曾经跟随伦敦的一个女帽制造商做学徒,但五年后毅然出走,在21岁时乘船前往印度。她在东印度公司工作的一位叔叔显然帮了些忙,不久后她嫁给了和东印度公司有业务往来的外科医生汉柯克(Tysoe Saul Hancock)。汉柯克一家后来与英国驻孟加拉总督黑斯廷斯(Warren Hastings)建立了密切的友谊。1761年,费丽黛斐亚的女儿诞生,被命名为伊丽莎(Eliza),事实上也是“伊丽莎白”的简称。孀居的黑斯廷斯经常在汉柯克一家遇到经济困难时给予帮助,去世后还留给伊丽莎1万英镑遗产,名义上是来自教父的馈赠,实际上后人很怀疑他才是伊丽莎真正的父亲。1765年,费丽黛斐亚带着女儿和丈夫返回伦敦,此后再也没有返回印度。伊丽莎后来嫁给法国一名小贵族德·佛叶德(Jean Fran?ois de Feuillide),后者将成为奥斯汀家族在法国大革命的砍头台上损失的唯一人口,而伊丽莎在孀居两年后得到了来自简·奥斯汀两个哥哥的追求,并嫁给了简·奥斯汀一直很喜欢的亨利哥哥。

简·奥斯汀出生于汉柯克先生去世后的一个月,但这并不妨碍她与这一家人过从甚密。《傲慢与偏见》中的伊丽莎白有一个在伦敦经商的舅父嘉丁纳,现实中简·奥斯汀也经常光顾费丽黛斐亚姑妈在伦敦的住处,她早年的习作《友谊与爱情》也题献给了费丽黛斐亚姑妈的伊丽莎。从《傲慢与偏见》中伊丽莎白对嘉丁纳一家的评价看,简·奥斯汀对这位特立独行的姑妈并不排斥。不过,也正是这位姑妈给了她这样的评价:“一点也不漂亮,十分拘谨,不像12岁的少女……她爱冲动,装腔作势。”

回到简·奥斯汀的父亲乔治身上。中学毕业后,乔治选择了神学。与《曼斯菲尔德庄园》中的埃德蒙一样,这是当时很多没有产业可继承的次子最体面的职业选择。1751年,乔治毕业于牛津圣约翰学院,短暂回乡任教后出任该学院的学监。也是在牛津,乔治遇到了他未来的妻子卡桑德拉·利(Cassandra Leigh),两人于1764年4月成婚,当时乔治32岁,卡桑德拉24岁。卡桑德拉·利的叔叔特奥菲乌斯(Theophilus Leigh)是牛津的贝利奥尔学院(Balliol College)的院长,任职长达50年,其间还担任了三年左右的牛津副校长。贝利奥尔学院是牛津大学最著名、最古老的学院之一,以活跃的政治氛围著称,曾经培养出多位英国首相和其他英国政界的重要人物。英国前首相阿斯奎斯(Herbert Henry Asquith)曾形容贝利奥尔的学生:“平静地流露出一种自然的优越感”。

卡桑德拉的出身对于“简迷”们颇具诱惑力,因为她的家族可以查到更直接的贵族渊源。“Leigh”是“Lee”的异体。这个看似很牛仔的名词有着悠久的英国传统,源自古英语中的“hleo”,有“庇护”、“防御”、“保护”等含意。利家的祖先可以追溯至在英法百年战争中著名的阿金库特战役(The Battle of Agincourt)中阵亡的皮尔斯·利(Sir Piers Legh II),他的曾曾孙托马斯·利爵士(Sir Thomas Leigh)曾经在1558年当了一年伦敦市长。由于在伊丽莎白一世女王加冕期间出色的组织工作,次年被女王封爵。这个家族的荣耀巅峰出现在1719年:家中的一个舅祖父成了钱多斯公爵一世(Duke of Chandos I)。钱多斯公爵一世在历史上以音乐家亨德尔与诗人蒲柏的庇护人著名,但在利家最出名的却是他妻子的名字“卡桑德拉”。尽管利家本族姓氏已经有所凋落,譬如卡桑德拉·利的父亲就已经“败落”到担任乡村牧师,但家族中的女性仍以继承“卡桑德拉”这个名字的方式延续着家族的某种荣耀。继卡桑德拉·利之后,简·奥斯汀的姐姐继续担负了这个使命,简·奥斯汀至少有三个哥哥也向母亲担保会将这个名字传承下去。这种家族性的执著很容易令外人忽视他们的直系祖先当年真正的职业:托马斯·利爵士幼年被一个商人收养并入赘继承了产业,很凑巧,这位商人从事的也是羊毛布料业。

简·奥斯汀姐姐的全名实际上是卡桑德拉·伊丽莎白·奥斯汀(Cassandra Elizabeth Austen),两个家族的历史最终以这样的方式融合在姓名中。但这一串名字游戏还没有结束。卡桑德拉·利的一个哥哥被一位富有的叔祖父收为养子,从此姓氏改换为“Leigh-Perrot”。这家人后来在巴斯(Bath)购置了房产,经常前往巴斯休假的奥斯汀一家也是他们的府上常客。类似的收养事件不久发生在奥斯汀家中。卡桑德拉·利的第三个孩子爱德华(Edward)被她的远房表哥奈特(Thomas Knight II)收为养子,条件也是必须改换姓氏。爱德华后来成为年金1.5万英镑的富人,在奥斯汀一家因乔治去世而家道中落时为全家提供了住处。《曼斯菲尔德庄园》中的认养情节或许参照了这两起事件,只是故事的发展似乎并不愉快。

全家八个孩子中,简·奥斯汀排在第七。当为她命名时,奥斯汀夫妇似乎已经灵感枯竭,只使用了平凡的“简”(Jane)。他们显然不会想到,200年后这个单音节词会带有特殊的昵称韵味,而“成为简”不仅会成为一部文艺片的名称,甚至本身成了某种励志的说法。

与同时代的其他小说家相比,简·奥斯汀小说中的人物命名显得平实而随意,经常像是顺手借用了家人的名讳(甚至“卡桑德拉”这样的“光辉”的名字都曾经在她的早期作品中出现过)。考虑到她的作品(尤其是早期作品)都会在家人面前朗诵,与其执著于“温柔的简”,现代读者不妨设想这样的场景:当“伊丽莎白”与“简”之类的姓名不住回荡在客厅中时,听众与朗诵者获得的其实是不亚于戏剧客串的乐趣。毛姆留意到,《傲慢与偏见》中的伊丽莎白是简·奥斯汀最喜欢的人物,还提出“有评论家认为,这一人物是以简·奥斯汀本人为原型的”。假如确实如此,班纳特一家两个长女的命名就更显得别具意味。在《傲慢与偏见》的早期中译本中,班纳特家的简的名字曾经被译为“吉英”,或许是为与作者本人姓名区别。无论后世读者是否把“吉英”认同为“简”,只需设身处地想象:当简·奥斯汀在面对全家朗读时不停地重复自己的名字,其中必定有特别的含意,而且绝对不是现在人们认定的“温柔的简”。有奥斯汀家族本身的历史映照以及“伊丽莎白”这一具有家族传奇的姓名,一切或许在暗示我们:简·奥斯汀原本无意成为作为昵称的“简”,甚至使简·奥斯汀成为任何昵称都只是后人过于温柔的错误。我们忘记了面对的是一个15岁就“选择了自己的王国”的作者,她会不停地发送记录日常点滴的即时信息,但只会偶尔上传头像,而且署名只是“一名女士”。 简的傲慢与偏见成为卡桑德拉奥斯汀艺术伊丽莎白文化