拎到中国来的杜尚的《手提箱》

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 尤伦斯当代艺术中心现场,中国艺术家和杜尚的“对话”展部分。图为两件装置作品:黄永砯的《四个轮子的大转盘》(1987)和王鲁炎的《W自行车》(1992) )

( 尤伦斯当代艺术中心现场,中国艺术家和杜尚的“对话”展部分。图为两件装置作品:黄永砯的《四个轮子的大转盘》(1987)和王鲁炎的《W自行车》(1992) )

在北京尤伦斯当代艺术中心的现场,这个名为《杜尚与/或/在中国》的展览,其主体部分其实就是一只皮革衬里的红色纸板盒。盒子被打开陈于中心展台上,周围展墙上的数十件杜尚作品的复制物——包括《下楼梯的裸女》、《泉》、《大玻璃》、《L.H.O.O.Q》等“用一己之力影响了20世纪艺术史自他之后的发展史”的重要代表作,全部取自这个神秘盒子。

在全球范围内,这样的“手提箱”有300个,它们曾被艺术家送给朋友,或者由收藏者出钱订购,喜欢的人当时以几百美元(最高价格是750美元)便可以象征性地拥有他的全部代表作品。

杜尚对“手提箱”系列的制作总共持续了33年,其中253个由他本人生前监制,剩余的在他身后由其夫人和继女完成。复制对于杜尚,其释放出的强大力量和原作几无区分。就像杜尚的研究者、收藏者以及此次展览的策展人之一弗朗西斯·瑙曼所说:“随着时间的流逝,这只盒子在杜尚的作品群里逐渐积累起来了新的意义;它不再是仅仅具有文献价值的复制品集,而变成一件独特、重要的艺术品。除此以外,它所呈现的基本概念——挪用和复制——成为越来越多年轻当代艺术家探索的主题。”

而被拎到尤伦斯当代艺术中心的这只“手提箱”,第一次将杜尚的作品完整全面地带到中国展出,探讨杜尚之于当代艺术精神的意义。

“手提箱里的盒子”

( 《手提箱里的盒子》,300版中的第75版,内置68件杜尚作品的彩色微型复制品 )

( 《手提箱里的盒子》,300版中的第75版,内置68件杜尚作品的彩色微型复制品 )

1941年1月,在巴黎处于隐居状态十几年的杜尚出人意料地宣布即将公开新作,作品名字叫作“由马塞尔·杜尚或罗丝·瑟拉微呈献或创作”。

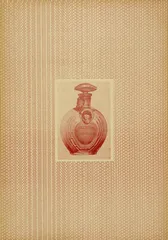

“罗丝·瑟拉微”(Rose Seravy)在现实中并无其人,是杜尚1920年在纽约为自己创造的一个“女性身份”,他曾在不同场合扮成“她”的样子,请超现实主义摄影家曼·雷拍下“作为罗丝·瑟拉微的杜尚”系列。这个名字也经常出现在他1920年后的作品中,如1921年创作的装有大理石方块的鸟笼装置《为什么不打喷嚏,罗丝·瑟拉微?》。杜尚只是想要转换身份,他想过变成犹太人,拥有另一种信仰,但发现这个过程太麻烦,于是他选择“改变”了性别。

( 《新娘》(1934),基于杜尚1921年作品《新娘》采用铜版印刷制作 )

( 《新娘》(1934),基于杜尚1921年作品《新娘》采用铜版印刷制作 )

按照杜尚首次印在订购广告上的描述,作品是一个带拉层的盒子,皮质外套的大小为40×40×10厘米,内含玻璃画、油画、水彩、素描、现成品的图样、版画或微缩模型等各种忠实复制品。“该系列(共69件作品)代表了马塞尔·杜尚从1910年到1937年之间的主要创作。豪华限量版发售20套,按Ⅰ到ⅩⅩ编号,每套里都包含一件有作者签名的原作,每套售价5000法郎,征订期间优惠到4000法郎,1941年3月1日截止。”

这个以商品订购方式发布的“盒子”,实际上是杜尚用5年时间构想制作的最完整的作品集,他把自己干净利落地“打包”放进了一个便携微型回顾展,“颠覆了传统意义上的艺术作品和展示空间的关系”。这应该也是北京尤伦斯当代艺术中心第一次在中国完整展出杜尚作品,即选择以“手提箱”为核心部分的原因。

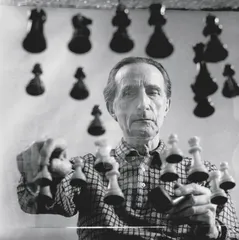

( 下棋的杜尚 )

( 下棋的杜尚 )

杜尚在1905年曾为缩减兵役而跟祖父学习过版画制作并取得当地行业公会颁发的资格证明,这些都成为他用制版印刷来精确复制作品的条件,而资金帮助则来自好友罗谢,这位作家兼艺评人总是乐意帮他完成各种艺术冒险。杜尚写信向美国两个拥有他大多数作品的藏家——凯瑟琳·德赖尔和阿伦斯伯格夫妇求助,专程去考察自己的作品并拍下黑白照片,记录尺寸及详细颜色。回到巴黎后,他和工匠一起工作,使用柯罗版印刷工艺给复制品上色,这是当时被认为能最大限度忠实还原色彩的方法。

到1941年,杜尚集齐了所需的全部复制品,开始以每周两三个的速度制作他的豪华版“手提箱”,并且找到了包括佩吉·古根海姆在内的第一批买主,这位来自纽约古根海姆家族的艺术资助人当时是欧洲一大批艺术家的女金主,她不但最早为杜尚的“手提箱”下了订单,还在德军占领法国后,于1941年夏帮杜尚把制作其余“手提箱”的全部材料运抵纽约。

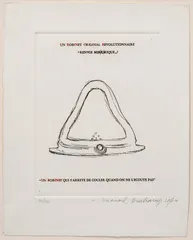

( 《镜像反转》(蚀刻,1964年,版数100),实则是《泉》的线描稿,与1917年首次发表在《盲人》杂志上的斯蒂格利茨拍摄的原作的外观一样 )

( 《镜像反转》(蚀刻,1964年,版数100),实则是《泉》的线描稿,与1917年首次发表在《盲人》杂志上的斯蒂格利茨拍摄的原作的外观一样 )

关于“手提箱”系列的完整面貌,策展人瑙曼介绍:“手提箱总共生产了300个,然而在杜尚余生中,它们面世的形式多种多样(1968年杜尚辞世后,剩余版本由其遗孀阿蕾柯西娜·杜尚完成)。最初的20个盒子都放置在皮质手提箱内,故此被称为《手提箱里的盒子》;而那些不带手提箱的版本通常简称为‘盒子’。前20个版由于各自包含一件原作,因此被视为‘豪华版’;而那些普通版则是依照需求陆续制作完工,所以累积产生多种设计样式。德国艺术家以及杜尚的研究者艾柯·邦克将全部版本进行划分,归为A到G一共七个不同的系列。”

在北京展出的“手提箱”是300版中的“F”系列,制作于杜尚和卡巴纳开始那场著名对话的1966年,也是他生前监督制作的最后一版。瑙曼介绍,此版最显著的特点是盒子的皮革外表采用了醒目的红色,盒内所含复制品的数量也从68件增至80件,并且艺术家做了整体签名而不是像从前版本那样签在单件作品上。

( 《纽约达达》(1921),封面由杜尚设计,香水瓶上是他的“女性化身”罗丝·瑟拉微 )

( 《纽约达达》(1921),封面由杜尚设计,香水瓶上是他的“女性化身”罗丝·瑟拉微 )

杜尚的影响

杜尚开始着手做他的“手提箱”是在1935年。同一时间,他作为法国队员去参加了国际职业棋赛,为巴黎《今晚报》撰写国际象棋专栏。杜尚和下棋的关系,后来是很多人探究他的艺术感性的入口。在杜尚的“手提箱”里,也有一个专以国际象棋为主体的作品文件夹,其中包含他多年里创作的指涉这一题材的各种绘画作品。

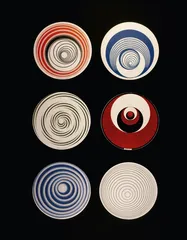

( 《旋转浮雕》(1965),6片装纸板唱片一套,根据1935年原版的150个旋转浮雕样板复制 )

( 《旋转浮雕》(1965),6片装纸板唱片一套,根据1935年原版的150个旋转浮雕样板复制 )

从1923到1941年,在杜尚重新回到欧洲的那些年,他给人的印象甚至是不做艺术只下棋。1966年,在和法国专栏作家皮埃尔·卡巴纳的著名对谈中,卡巴纳曾问他:“下棋是不是一种理想的艺术之作呢”,杜尚回答:“可以是。同时,棋手中的境况比艺术家中的境况要令人好接受得多。棋手们是一群迷迷瞪瞪的人,两眼一抹黑,戴着眼罩,在某些方面有些像疯子,这实际上也是艺术家们应该具有的。但是通常艺术家们不这样……”

在杜尚眼中,“下棋是一种视觉的和变化多端的游戏”,“这些棋子本身并不好看,好看的是下棋这种形式,不过什么是好看——如果‘好看’这个词可以用的话——好看就是移动”,“其中没有任何社会化的打算,这是下棋的重要之处”。这些关于下棋的描述,在他的艺术态度中都有同向且同质的验看,比如,他以现成品彻底颠覆了被他称为“视网膜”绘画的艺术而让人看到思想在艺术中的重要性,他认为日常物成为一个艺术品的关键不是“为什么”而是“在哪里”,他在每件作品中隐藏的智趣,以及他远离社会性目的、纯粹个人的生活方式。

( 中国艺术家宋冬、伊秀珍的《新瓶旧酒》,向杜尚“致敬”的箱子 )

( 中国艺术家宋冬、伊秀珍的《新瓶旧酒》,向杜尚“致敬”的箱子 )

杜尚1887年生于法国北部城市鲁昂,是公证人的儿子。鲁昂也是19世纪大作家福楼拜的家乡,杜尚在他1904年到巴黎去上朱利亚艺术学院之前,和家人就过着福楼拜在小说中描述过的那种外省中产生活,温和、规矩而有教养。在那个年代,公证人和医生、律师一样属体面职业,足可让他父亲供养六个孩子且过得殷实富足,并在三个儿子都去从事不挣钱的艺术后,仍长期给他们经济支持。

巴黎时期,杜尚热爱谈论马奈,被马蒂斯的绘画吸引,认识了立体主义画家格里斯,和毕加索却从未交谈并在之后也始终保持距离。“在1906到1910年或1911年前,我在不同的观念里漂浮:野兽派、立体主义,有时会回到更加古典的方面去。”1911年,在被立体主义短暂吸引的几个月里,他绘画了《奏鸣曲》和《下棋者》,不过,“在1912年我已经在开始想别的事了”。他画了那张以运动分解形体而被“独立画展”拒之门外的著名代表作:《下楼的裸女》。这幅画一年后被美国经纪人带到纽约军械库展览上却获得瞩目,为他打开了纽约艺术圈的大门。

在巴黎现代艺术最喧嚣的20世纪头10年,尽管已经有作品在知名画廊展售,杜尚还是与各种运动、风格以及它们背后那些“职业的、过着所谓艺术化生活的”艺术家们都有意疏离。他和哥哥、画家雅克·维龙一起搬离了蒙马特(Monmarte),住在远郊讷伊(Neuille),找了一份图书管理员的工作,就像他在1915年去纽约后曾以教人法语来谋生一样,这样半隐居式的、仅以好奇心和艺术圈发生关系的生活方式——尽管后来他的居住地在巴黎和纽约之间来回变动——被杜尚终生保持,直到去世。

1915年,杜尚抵达纽约后,迅速以他的优雅和智识成为收藏家沃尔特和路易斯·阿伦斯伯格夫妇家中最受欢迎的客人。这个社交圈子当时主要由知名的艺术家、作家和音乐人组成,摄影家曼·雷、艺术家皮卡比亚、舞蹈家邓肯都在其中,而这些人最后无不被杜尚颠覆性的艺术主张所影响。

1915年,他在纽约开始制作自己于1913至1914年在巴黎就已完成系列草图和前期研究的巨大作品——《大玻璃》,其完整名字则是《新娘甚至被她的单身汉们剥光了》,直至1923年才最后完成。作品构筑在两片玻璃板上——限制在上面的玻璃片内的是新娘的领地,下面的玻璃片属于单身汉,杜尚在1912年前后远离巴黎艺术圈那几年所专注的独立审美与智力活动几乎全部被运用在作品中,“包括机械拟态图像、两性对立主题、偶然性的操控、高维几何、游戏性的物理学与现成物等等”。

1917年,他假以艺术家“R.马特”的名义,将一个现成物——瓷质小便池送到纽约一个不审查参展资格的展览上,当代争议最大也最具观念影响力的艺术品问世了。当这个现成物被摆在展厅时,全场哗然,为了找借口撤掉它,一个临时成立的展览委员会最终宣布它“无论如何都不能算作是一件艺术品”。而杜尚的本意在于以此提问:确切地说,构成艺术品的是什么呢?

等到1942年杜尚再次抵达纽约后,他的艺术观念开始被朋友圈之外的更多人认识,影响到包括波普主义和偶发艺术在内的战后几代艺术家。杜尚展的另一位策展人唐冠科(John Tancock),1973年在美国费城美术馆策划过关于杜尚的著名展览,他在那篇谈论《杜尚的影响》的文章中写到,在20世纪50年代的纽约、伦敦和巴黎,“琼斯,劳申伯格,以及理查德·汉密尔顿奉杜尚为师,认为他针对20世纪50年代绘画性的美学提供了一剂无与伦比的解药。此时更多的人转向杜尚,但并非为寻求智识上的激发,而是为了进一步确认他们从那些——相对于抽象表现主义者的品位而言——更俗的活动中所获得的满足感。开启了通往庸常的大门的杜尚也因此备受尊崇”。

与/或/在中国

和杜尚“手提箱”并行展出的,还有一个集合了15个中国艺术家/群体的作品展,他们都和杜尚发生过直接或非直接的回应。如何看待中国当代艺术家从80年代以来和杜尚所进行的“对话”?策展人唐冠科有这样一段阐述:

“毋庸置疑,艾未未和黄永砯与马塞尔·杜尚有过最为持续的对话。然而,根本源于杜尚的那些观念,包括放弃绘画转而从事装置和运用现成品,影响了众多年轻一代艺术家。即使这并非对杜尚的正式回应,但可以在一般意义上视之为采取一种批判态度,其所针对的不仅是学院制度,更是商业成功的政治波普与玩世现实主义艺术家。”

关于杜尚的指涉,在旅法艺术家黄永砯的作品中较为明显而持久。在上世纪80年代初,还在厦门的黄永砯自述通过从图书馆借来并传阅的《马塞尔·杜尚谈话录》中文译著,初次遭遇了杜尚的思想,并在1989年带着这本书去了法国。他说,他所感兴趣的杜尚是,“诸如语言的歧义(双关语的运用),点石成金的能力(炼金术),以及他隐士般的生活方式,这也是非常东方的”。

现场展出的有黄永砯在上世纪80年代中期的两件作品:《胡子最易燃》和《四个轮子的大转盘》,现在它们都由管艺当代艺术文献馆收藏。《胡子最易燃》显然对应于杜尚在1919年的《L.H.O.O.Q》,杜尚在蒙娜丽莎脸上画了小胡子,黄永砯则点燃了达·芬奇的胡子。同样是在1919年创作的《不幸的现成物》,则启发了黄永砯从1986直至2000年的一系列“洗书”作品。《不幸的现成物》是杜尚送给住在布宜诺斯艾利斯的妹妹苏珊娜的新婚礼物,他寄去一本几何书,让妹妹晾挂在公寓阳台上,日晒雨淋,直到被撕成碎片。而黄永砯曾在巴黎现代艺术博物馆展出的《藏书计划》,将康德的《纯粹理性批判》在洗衣机里搅拌。

黄永砯在1997年创作的《千手观音》取自杜尚的《瓶架》,将之放大转换为一个抽象的千手观音像,替代杜尚挂在支架上的空瓶的,是东方佛教的各种象征物。而在2012年上海当代艺术双年展期间,黄永砯将这件旧作数倍放大,这件充满争议的作品似乎在宣告,艺术家仍然无法或无意走出杜尚的影响。

杜尚对现代艺术的嘲讽、反对和摒弃莫不是以优雅的姿态进行,如四两拨动千斤。而部分中国艺术家在90年代通过挪用杜尚而实施的系列挑衅性行为艺术实践,难免有赤身肉搏之感。1992年10月8日,吴山专在斯德哥尔摩现代艺术博物馆中向《泉》的复制品小便,取名《欣赏》;2000年,旅居英国的蔡元和奚建军在泰特现代美术馆再次以杜尚这件标志性作品为目标,创作了被唐冠科形容为“臭名昭著”的行为作品——《两位艺术家在杜尚的小便器上撒尿》。

几代艺术家从杜尚的“手提箱”里各取所需,急切反对,渴望颠覆。而在杜尚,无论否定抑或颠覆,无不建立在智识以及游离于系统之外的自由之上。 手提箱杜尚中国