砂锅软督雅鱼:一道非典型的上游美食

作者:葛维樱(文 / 葛维樱)

4月初去经河的源头吃雅鱼,走了相同的烂泥坑路,几小时的颠簸和自我作乐,来到了似曾相识的山里。当时森林里巨大叶片上的水像淋浴花洒一样全方位射来,古老的植物和古老的动物一样,都还在未开垦的生态环境中。一路上都是高山悬崖,参天大树密密成林,不见天日。当地人司机杨林说:“要吃地道的雅鱼不进山也不是不行,就是味道差。”

对于江鲜,找到其味道之源不是难事。四川有很多以古意著称的小镇或村庄,其中总能发现一些味道的源头。比如挨着江边的李庄有出名的古法醪糟。除了醪糟蛋,醪糟还在烹鱼时增加甜味和醇厚。再比如犀浦镇以大蒜烧鲇鱼著称,其实王牌产品是当地的郫县豆瓣,古法晾晒3年以上的豆瓣才称得上是能把鱼鲜提出来的老豆瓣。

但是往雅安找雅鱼是完全不同的体验,这里从水到鱼到做鱼的砂锅,都是完全迥异于红油酸辣的泡菜系和豆瓣系的。雅鱼以鱼腹齐口上一条裂痕得名,属于“重口裂腹鱼”,古称“丙穴鱼”,也叫“嘉鱼”或“丙穴嘉鱼”,主要产于青衣江上游和周公河内。我们前往的经河,位于周公河上游,山高谷深,河流湍急,河床多乱石、浅滩无数,大小、高低跌水极美,潭、岩、穴相连,水冷水肥,最宜雅鱼的生长和繁殖。

很多川南来的人,吃惯了香味四溢的口味,吃雅鱼,总觉得吃不出什么味道。但是这道菜却在我一路寻鱼的印象里,符合了真正对鱼鲜的要求。大清早出发,雨又开始浑浑地下。不分昼夜的雨,是雅安的标志,也是雅鱼之所以能至今在当地还依然清鲜的原因。作为康藏的交界,从四川盆地往青藏高原走的过渡地点就是雅安。雅安的河流复杂,在长江上游吃鱼的地点里,已经位居较高,是上游里的上游了。雅安市里主要河流是青衣江,大渡河、青衣江都是岷江水系。青衣江,古称若水(《水经注》),主源宝兴河,发源于邛崃山脉巴朗山与夹金山之间的蜀西营,流经宝兴在飞仙关与天全河、荥经河汇合后,经雅安、洪雅、夹江于乐山草鞋渡汇入大渡河。这两条河各自延伸的大小河流在雅安境内有上百条。

水路交通不便,使本地还保留很多意想不到的古老又封闭的美食。雅安的某些食物常让人误以为回到了北方,到处都有极优质的面食——锅里单面放油烙的馍,手抻出来在案板上甩的宽面条,还有各种土法制的菌子,从早到晚吃得口味杂糅。文人描画出来的雅鱼,杜甫的“鱼知丙穴由来美,酒忆郫筒不用酤”虽然是最好的广告词,却没写出味道。到雅安的第一天就有雅鱼,只是锅里炖了干墨鱼,一锅汤简直腥如海味。这顿饭让我更拿捏不住,就算雅鱼还在天然的环境里生存,做法如果错了还是暴殄天物。

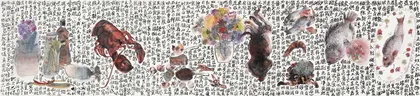

( 雅安名菜:砂锅软督雅鱼 )

川菜里以鱼入菜的传统屈指可数。查典籍和一路吃到的都很统一,叉烧、干烧、大蒜烧、豆瓣、藿香、清蒸和脆皮,再找特别细致又经典的做法就不容易了。江鲜进入平原地带的餐桌不过十几年时间,过去只有江边才以粗放的方式吃,因此衍生出了现在一大锅一大盆的吃法,水煮、酸菜、肥肠吃来吃去,鱼无论贵贱也不讲究,都可以用同一方法做。

雅鱼排除在这一体系之外。我第一次听到“软督”的做法,就是雅鱼。按理软督在川菜厨子中只有大厨师才能讲得出口,大部分人会说软烧,而软督的督字本应该是火字边的,实在难写难认,就写了督。自古就是这个配搭,专为做鱼和豆腐而命名,取其做鱼时,烹制时锅中伴有“咕嘟咕嘟”之声而得名。软督雅鱼也有用豆瓣做成红味的,另一个要点就是不放油,不用泡菜,这在川菜尤其是豆瓣味的菜里几乎独此一处。吃了一道豆腐软督雅鱼,鱼皮去掉了,调料也很少,不勾芡,肉质细嫩,不比一般的豆瓣鱼以油入味,所以鱼肉的甜是一丝一丝的萦绕满口,这道菜需要绝对的耐心。

( 干烧水密子 )

( 干烧水密子 )

清水软督雅鱼就是另一种味觉的极致,这是这次吃到的最后一道菜。砂锅里的水是从经河源头直接舀来的,水质如膏。在阴雨天看,更觉得颜色深沉,但是舀到桶里一点颜色也没有,更闻不到一丝味。我所前往的白井沟以水质好闻名,一直被留在雅安市水源地的名单排行上。

雅鱼在本地高山溪水中已经能够人工养殖,而小水电站沿河修起的速度之快,野生雅鱼也再无“七上八下九归沱”,7月在上游,8月在下游,不仅汉中、乐山都有雅鱼,9月还要到遥远的沱江去休眠,现在几乎都只能停留在本地生存了。白井沟的雅鱼生活在天然的3000多米的六七节台阶式的河滩中,水是流动的,落差很大,下面的鱼要向上游已不可能,只能人工把它们运到上面的水中换换环境。但是因为水质极好,流动速度快,这里的雅鱼可以说仅次于野生的味道了。本来雅鱼头上应该有个丙字,现在很多鱼退化,连丙字都没有了。

砂锅软督雅鱼的器皿,是雅安本地名物。除了水好,另一个更难得的是荥经当地的黑砂锅。荥经的黑砂锅面貌粗陋,像个砂桶,上下缺乏美丽的圆润弧度,也不上光亮釉面,可是督出的鱼却特别美味。督讲究的就是慢,黑砂锅本身孔大,新锅用之前熬一道米汤,再督任何菜,都能做到原汁原味,不和其中作料起反应,也不会温度过高。

这种砂锅一直作为炊具使用,身在绿茶产地雅安,这种粗黑砂锅千年来也毫无自我美化的意识。手工作坊大多在长900米、宽750米的古城村及邻界的严道镇小坪山一带,这里也是荥经砂器的主要原料黏土的资源范围,储量极大,荥经又是煤炭产地,因此砂锅现在也只要几十元一个。只是用起来麻烦,最好不上煤气和天然气灶,而只用木炭。

雅鱼杀好就趁冷水放入砂锅。这就成了奇妙的讲究,用原产地的水来做,上火的时间可以长很多,不能见一滴油,而雅鱼肉却一点不散。如果是瓶装矿泉水会熟得略快一点,是自来水又更快一点,才一开锅不过3分钟就要离火,完全失去软督之意。砂锅里的水又不能多,砂锅蒸发慢,最后吃时,两者的重量几乎是对半的,水色绝不是过于浑浊的白,而是几乎清中透着一点点鱼白色,汤极美。一概没有葱姜或泡姜泡椒,连胡椒香菜一概不放,惯常喝鲜辣口感的鱼汤,突然来了这么一道几乎像河水里的鱼的清爽菜肴,还叫来了厨师,问如果贪心,雅鱼里还能加什么呢?厨师先慢条斯理,说就算砂锅督,也不能超过30分钟,多了鱼骨髓出来,汤色会变黑。但是厨师本来就是当地农民,所有的菜都和川菜复杂厚味的口感完全不同。这种不讲究,成就了最原汁原味的雅鱼。

雅鱼是有名的吃起来像乳制品的口感,细滑鲜嫩,本身就是鲜甜口味了。如果一定要放些什么提味,厨师建议,就在屋后拔些驴耳韭菜、薇菜,最次的也得是香味突出的野芹菜。这几种很鲜嫩的就长在山里的野菜,茎秆细长,叶子鲜嫩,是当地这个季节最常见便宜的。又当老板又全家上阵做鱼的朴实厨师说:“砂锅软督雅鱼,哪有什么标准呢?用砂锅是因为便宜好买,就地取水是因为方便。”雅鱼本来养了两三年就可以吃了,能喂的饲料就是去皮的麦仁。在冷水中吃的不能太饱,最好是瘪着肚子,才不易生病,所以还是长得慢。而伴生而来的野生的石耙子,我们吃到的也就手指长,石耙子只吃石头上的苔藓,不吃麦仁,无法饲养。小电站在沿河修着,吃这些鱼越来越往上游走,也越来越小。四川人对于鲜的理解,在于回味和后味。四川烹饪协会会长王旭东说:“四川人吃惯淡水鱼,又爱调制味道,接受不了下游的鱼的味道,通通觉得腥。海鲜更是很少受到欢迎。”像砂锅软督雅鱼这样,能以本味独树一帜,在长江上游,也仅此一味了。 雅安美食烹饪技巧上游荥经砂锅砂锅软督雅鱼豆瓣一道非典型