吃不起肉吗?

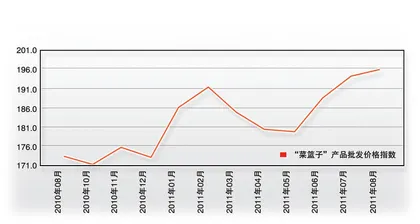

作者:邢海洋 ( 一年来农业部“菜篮子”指数 )

( 一年来农业部“菜篮子”指数 )

又到中秋,本轮动人心魄且促人心跳的“高物价时代”刚好满一年。面对6元/斤的鸡蛋、15元/斤的猪肉,去年居民还只是抱怨菜篮子沉甸甸,今年中秋,有些人感叹吃不起肉了。去年的物价上涨始自丰收时节,今年又是多年来难得的风调雨顺,可一年前涨上来的农产品价格再也没回落。好的一面是有了去年中秋国庆的高基数,今秋的CPI数字不会太难看;可长期观察,工业化国家农产品涨价是大趋势,高物价几乎是一条不归路,很难逆转。

有一位广州市民向省领导抱怨,家庭月薪1.8万元却吃不起肉,结果招致网民一致奚落,称之为“矫情”。但在同为东亚资源紧缺的国家——韩国,那里的年轻人的确是“买得起车,吃不起肉”,原因是那里的汽车价格是国际化的,可农产品却受到政府补贴和关税保护,价格奇高,一斤牛肉合到几百元人民币。可若倒退几十年,韩国的农产品价格是远低于国际市场的。上世纪50年代,韩国的大米价格仅是国际市场的一半,现在则是六七倍。

一个国家在工业化过程中,工农业的关系有规律可循:先是以农补工,压低农产品价格为工业生产积聚资金,但随着工业化的深化,会进入一个转折期,国家为保障工业化的顺利稳定,通常会重视农业的基础作用,以工业利润反哺农业。转折期的反哺政策目标以增加农产品产量为中心,突出粮食的安全地位,反哺力度不大、范围较小,形成点状支持。一旦渡过了这一“初级阶段”,为彰显社会公平,增加农民收入便成为政策的主要目标,这一时期是大规模以工补农阶段,农产品价格只会更飞速地上升。大规模反哺期,政策手段丰富多样,资源短缺型国家和地区努力提高土地经营规模,资源富裕型国家开始保护生产能力。

工业反哺农业比较典型的国家和地区主要有美国、英国、法国、德国、日本、韩国。其中只有美国是资源富裕型国家,其余均是资源紧缺型。按这些国家的经验,大规模反哺发生在工业化中期和后期。还是以我们相邻的两个东亚国家为例,日本是在上世纪60年代,韩国在上世纪80年代进入了这一阶段,通常的办法是由政府高买低卖,或者对农产品价格提供支持,或直接补贴农户。1980年,日本纳入价格支持的农产品产值占农业总产值的比重达80%。在一系列价格政策的支持下,日本国内农产品价格快速上涨,1986年国内生产者价格平均高出国际市场173%,大米、小麦、大麦、牛奶分别是国际平均价格的6~8倍。1986~1988年,日本平均每年用于市场价格支持的开支达到农业总产出的90%。

工业化进程中的韩国,农业补贴政策调整与日本十分相似。起初,为解决连续困扰国家发展的食物供给问题,尤其是大米的自给问题,政府连续4年大幅度提高大米收购价格,同时,政府对购置农业机械的农户给予低息贷款补贴,对化肥、杀虫剂等投入品采取政府购买、低价销售的方式予以差价补贴。随后又实行农田直补等多种政策,结果,1955年韩国国内米价仅是国际市场的56%,1970年开始超过国际价格30%,1993年大米支持价格更是达到国际市场的9.51倍。不仅是大米,猪肉、牛肉、牛奶等也是价格支持的重点产品。于是,1995年韩国农产品名义保护系数平均为3.44,这意味着,国内生产者获得的支持价格比国际市场价格高出244%。

我国的工业化过程,正处在工业化中期。1960年日本人均GDP500美元,1980年韩国人均GDP2000美元,但按购买力,基本相当于当前的4000~5000美元。以此为尺度,我国正处在大规模反哺农业的边缘。而纵观我国的农业政策,也正与这样的发展水平相合,已跨过工业反哺农业的转折期,正在逐步向大规模反哺期过渡,但到全面、大规模反哺期还有差距。在西方,近年来农业补贴有所下降,但那是对过激的农业保护政策的矫枉过正。2006年经济合作与发展组织34个成员国的农业补贴达1820亿欧元,农业补贴率,即补贴占农业收入的比例为22%,而在1986年农业平均补贴率曾高达37%。补贴结构也有所调整,由过去的市场保护过渡到现在直接给农业生产者发放补贴。尽管发达国家认识到市场保护的弊端,更多地倾向于引导农民调整种植结构,但对于资源匮乏型国家,价格杠杆仍是最重要的农业增收手段。

如果说中国的消费者还有享受到廉价农产品的机会,希望便寄托在政府以工哺农的路径选择上,价格补贴会导致物价奇高,直补则会弥补农业与其他产业的收入不足,同时带来相对低廉的农产品。可问题是,资源型且先发国家,倾向于直补,这样既增强出口竞争力,又因为农业人口少而相对可行;而资源紧缺且农业人口尚未充分转移的东亚国家,似乎只有市场保护一条路。■(文 / 邢海洋) 吃不起三农农产品农业发展