侯孝贤记下的“金城小子”

作者:李东然 ( 侯孝贤 )

( 侯孝贤 )

《金城小子》是记录画家刘小东返乡画画经历的纪录片。从与旧友家人的一日三餐,到幅幅画作的构思完成,虽然摄影机的对象是大名鼎鼎的当代艺术家,但琐屑日常以外,没有任何额外的波澜,却看哭了不少前来参加首映见面会的观众。可能一如侯孝贤的电影,凝视着别人的生活,勾起的却是观者各自的心底尘埃。

侯孝贤告诉本刊记者,他拍《金城小子》顺理成章到没有第二种可能。

早在上世纪90年代末,在作家阿城的引荐下,侯孝贤就与刘小东相识,清清淡淡的君子之交,至今也有十几年了。其中并不乏人间烟火炊出的温情:譬如每每刘小东到台湾,和侯孝贤见面似乎算是必修功课之一,而见面的内容,既无关绘画,也不涉及电影,美学、道理也难说起,吃饭或者喝点小酒,聊的全是掌故家常,有如任何一对异地相隔的老友。两人都喜欢步行,所以侯孝贤尽量把路线安排得曲折,下地铁、穿小巷,好一番折腾后,才以老饕之姿荐上一家小馆,场面平凡,却内有乾坤,次次皆是宾主尽欢。只不过这回的临别,刘小东说起要回老家画组画,心里很兴奋,但也紧张。侯孝贤就明白他的意思,于是说,那么就一起拍个电影好了。

话虽说在酒桌上,但也绝非戏言,首先在侯孝贤的心里,刘小东的画是非常有意思的。“就像是最古老的照相术,照相机刚发明的时候,照相跟现在完全不一样。因为以前的曝光要很久,所以人在那边要一动不动,甚至要背后弄个架子撑住,因为一动,就会有影子。当人不能动的时候,也不能做表情,因为即便有表情也会僵,甚至脸会抖,所以拍摄时要求尽量没有表情。偏偏这样拍出来的照片很有内容,比如你去看那个时期的影像资料,常常很震撼,觉得就像是把那个人的魂儿给拍出来了,因此那时候照相也叫摄魂。在我看来,这就很像刘小东的画,把人狠狠地僵在那里,直到这个人的本质露出来再收进画里。人在世上活得久了,会有一个‘外表’以外的‘样貌’,那其实是独一无二的,也是生活经历、体验积累出来的,当他一动不动,或者被艺术家安排到特定的情境里,这个样貌可能会露出来。有能力捕捉这样的瞬间,有能力使得描摹表达到那样的层面,无论电影,还是绘画,都是很有趣的。”侯孝贤告诉本刊记者。

最初的思路就是从刘小东绘画拍起,于是在刘小东“开画”不久,侯孝贤和他的团队,也第一时间赶到金城。这座地处辽宁省内,因为一座有着辉煌往昔的造纸厂而建起的小城,对于侯孝贤而言,无疑是遥远而陌生的北国。

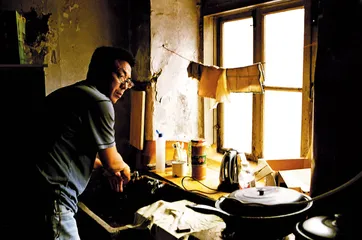

( 《金城小子》剧照 )

( 《金城小子》剧照 )

可真的到达废旧空旷的造纸厂房,看着破败零乱中又透着往日齐整肃穆的职工宿舍楼,以及那一列列歪铁轨上锈迹斑斑的小火车,竟有股莫名的亲切感涌上侯孝贤的心头。“后来我想明白,原来这一切都像极了台湾的糖厂,我长大的地方。差别可能就是这里的小火车是拉芦苇的,但在台湾是拉甘蔗的;这里的宿舍是砖瓦的,台湾是木质的。可是整个环境的气氛如此相似,你甚至能听到当初机器轰隆中人们打招呼的声音。看着那小火车,我都能想起来自己小时候扒货车抢甘蔗的情形。”

于是就在刚到金城的那几天,每每徘徊在小城的夕阳里,电影虽然未开拍,那首曾被用在《风柜来的人》中的小提琴协奏曲——维瓦尔蒂的四季之冬,在侯孝贤自己心中已经定成电影的主调。也不是因为盘算好如何若要与影像本身形成怎样的配合,“反而就像是交响乐里的对位,音乐抒发的是感性层面的情感涌动,可能是景致,或者是人群,那里给我这么一种挥之不去的感受时,音乐是表达这种触动的最好媒介,而远远不止是一种从属意义上的配合”。

触景生情的同时也生出担忧:“我觉得自己这辈子拍电影的目的,都是要拍出个人的存在感。虽然这个词本身,还是最近在日本参加一个导演讨论会的时候,才找到的表达,但其实说的还是人的本质,外表之内表面以下的内容,是我的兴趣所在。因为只有那个层面的存在才是具有力道的,饱和着丰富的内容。历史的变迁,人生的喜悦,世间的苍凉,丝丝毫毫都找得到对应的痕迹。所以我很警惕,不要在故乡之类既定而煽情的路子上就滑了过去。”

正如曾经的照相术之所以摄魂,人要呆立几个钟头,刘小东的绘画所以穿透现实,也常需要画者与模特儿对峙长达几日,甚至十几日。换作电影,为了接近本质,侯孝贤同样相信,必要时,感性之外也要附以很多的“手段”,甚至常常也要不惜“极端”,当年拍《海上花》就是很好的例证。

“比如拍《海上花》,首先是我自己被那部清末小说本身所吸引,那小说文字恬淡却扎实有致,幽幽隐隐中却有击穿历史的分量,尤其吸引我的是写实背后的东西。但我知道,要表达到那样的层面,首先要做到的是完全扎实的写实。于是我先把《海上花列传》到《海上花》的文字研究到位——19世纪末的上海石库门地区的庭院屋舍、桌椅板凳都如何安排,那里生活的人们如何营生,如何交际,甚至水烟怎么抽,怎么点那个引子,再如何让它将灭未灭,吹一吹火又能回来。并且,这一套动作该怎么做是考究的。那时候的苏州话怎么个讲法,甚至瓜子、毛巾等等日常之物该怎样取用,一一都考据到位。甚至道具也一丝不苟,桌椅板凳都是苏州上海运来的,连喝的酒也要原产原装的古越龙山,尽力把一切条件先做到最足。”

至于升华至“本质”层面,额外的“极端”就是必须。“把一切安排好、讲清楚,就开始拍。比如A组戏有7个场景,那么我就从第一天开始,一两天拍上一场,稳稳当当从第一场一直拍到了第七场。也不说什么,一般演个几遍就算过,演员总问我,我也不答,大家也知道我不说戏的,更不教台词,剧本写得清清楚楚。7场演完,我就从第一场开始重新拍这7场,演员们也开始紧张,因为胶片一直在转,时间一直在过,谁都知道那个价钱。可怕的是,这第二轮之后,我还要他们重新从第一场开始,把这7场重新演第三遍。这时候的演员们,几乎就是崩溃的边缘,恰恰就这时,他们几乎真的跌进了那个状态,很像是照相术把人僵了几个小时后的效果,也只有到了这个时候,微调才具有意义。”

这些方法,显然无法照搬进既定下纪实拍摄方式的《金城小子》,倒是纪实影像的既定方式,某种程度上已经保证了写实的质感。需要解决的反而是另一重的危险——过于轻易就入画的现实,难免就使得摄影机停留在事实的表面,轻飘飘就拍没有了分量。

侯孝贤想来了另一种“极端”——从台湾搬来古董级的Bolex 16毫米。这本是曾经因精确被叹堪比手表的瑞士摄影机,被淡出历史的原因在于它的机械弹簧式驱动,这使得它适合的胶片长度至多仅为30米。于是几乎每24秒就要重新上片,哪怕是剧情片,也足够让导演们不堪其扰,更不要说面对记录转瞬即逝的现实世界。可侯孝贤反而觉得合适:“每拍24秒,就要重新来过,我倒觉得刚好,使得摄影师总要清醒头脑、重新开始,时刻提醒自己要捕捉的是什么,几乎就留不下迷糊的时间。”

拍出的戏确实就滋味浓厚。刘小东和父亲、母亲三人围在桌边吃午饭,妈妈絮叨自己切不好饭店买来的酸白肉,平日耳聋的父亲打岔要小东多吃肉,小东因此逗父亲的耳朵大有长进,父亲只说自己的牙口还是好的,一旁哭笑不得的母亲就讲起父亲平日里耍的那些近乎淘气的“花招”——为了不让别人看到自己吸烟,就把燃着的烟夹在两腿之间,裤子上全是洞。

“这场景日常到几乎家家都可能上演,但每次我自己都会看到眼圈红红。分量全在三个人之间的情感纽结,镜头把他们各自的内心状态、关系氛围记录得清清楚楚,饱和着信息,也浸满了情愫。我尤其爱那个妈妈,多么强韧的东北女人,无论沧海桑田都坚实有力地维系起家的意义。”

无论母亲、父亲,还是刘小东自己,甚至是刘小东的朋友,侯孝贤对本刊记者说,面对这一切拍摄对象,他所坚持的起点全部是关于人本身的兴趣。“说这是对人世人情的流连、眷恋,确实是很美好的说法。但直白地讲,也就是对人本身的兴趣,因为人本身总是独一无二的。双胞胎也有不同,而且人在社会化的过程中,因为家庭、社会以及他的工作、生活环境的关系,每个人形成了鲜明的特色,通常这都是很动人的。延伸至家庭为单位,家庭结构内部发生的情感,也是各式各样的。对我来说,这些都是拍不完的,也是电影最持久的魅力。至于很多人问我这种关注的背后,究竟要赋予什么意义,坦白讲,我对赋予什么并没有太大的兴趣。因为我呈现了它的复杂,而且利用调度,利用声音,揭示那些隐藏着的关系,这已经很过瘾,因为人人都有接近未知事实的渴望和冲动。至于如何把背后抽象化的东西整理出来,我反而没兴趣,因为每个时代的人都不一样,人的关系都不一样,概括总会归于乏力和徒劳。唯独珍惜眼前所见,记录和击穿眼前的当下,这才使得电影本身具有独一无二的存在价值和存在意义。”■

(文 / 李东然) 纪录电影父亲海上花艺术中国电影金城小子刘小东侯孝贤记