“文化商人”戴志康的溃败

作者:王梓辉 上海喜玛拉雅美术馆展馆(视觉中国供图)

上海喜玛拉雅美术馆展馆(视觉中国供图)

地标建筑的纠结

上海艺术家王纯杰还记得2007年尾的一天,他受邀去为一个造价超过10亿元人民币的商业文化地产项目把关。听完项目设计团队的介绍后,他被那些描述中充满实验性甚至有些未来科幻色彩的图景打动了。

“我记得矶崎新团队讲的是,地面那一层都属于美术馆,剧场也是美术馆里面的;还有一个可以移动的多功能空间,既可以做宴会也可以做其他社会活动;整整一层都是打通的,从整座建筑的一头可以走到另一头,小车都可以直接开过去。”将近12年后,王纯杰坐在上海的一间咖啡厅里向本刊回忆道。

王纯杰所描述的那幢建筑现在已经矗立在上海浦东的中心区域内,那是一座从远处看起来由三部分组成的不规则建筑:北侧是一座21层的立方体建筑,功能是五星级商业酒店;南侧是另一座稍矮的方形建筑,里面是商业中心和美术馆,两栋单体由地下商业区连接;地表中部则是一片外表由不规则曲面覆盖的“异形林”结构体,行人和游客可以在貌似“金属森林”的结构体内穿梭休憩,而它也是整座建筑最吸引人眼球的部分。

如果从空中俯瞰或是从十字路口的地铁站走出来,虽然周边还有世纪公园和面积甚广的上海新国际博览中心,但这座名为“喜玛拉雅中心”的建筑从外形上一定是这片区域内最有地标意义的建筑。但它在内部已经与王纯杰当时听到的方案有了一定的区别:美术馆只占据南侧建筑的三层和四层,剧场成了异形林上方内部空间独立的一部分,多功能空间则变成了酒店内固定的宴会厅。所谓的“打通整座建筑”在内部服务上没有得到完全的落实,跨度超过100米的三部分建筑体变成了三个近乎独立的部分,相互间只有狭窄的行人通道连接彼此。这也让王纯杰在2012年负责筹备喜玛拉雅美术馆时觉得美中不足:“当初听到的理想状态跟最后的设计落成还是有距离。”

但建筑师胡倩在十几年后仍然认为,喜玛拉雅中心虽然没有百分之百完成当初的设计方案,但放到今天,它所呈现的也是非常先锋的理念和建筑形态。2002年的时候,正是她从东京飞回上海代表矶崎新工作室接洽了这个项目,并见证了这个项目由设计到完工的全过程。虽然还未在17年后被授予普利兹克奖,出生于1931年的矶崎新在2002年时也已是闻名世界的建筑大师。胡倩回忆,当时老先生被喜玛拉雅中心项目打动并愿意参与进来的原因在于,中国在那时还没有能将文化空间与商业运作结合起来的建筑体。“民营企业家做文化在发达国家并非是崭新的事,但在当时的中国没有这样的机制。当中国有人产生类似想法的时候,他面临的整个社会环境和机制是不成熟的。”胡倩说,“而我们正好有这样的成熟经验,放眼世界,我们也认为这种理念是值得肯定的,而这种建筑的生命力对整个社会人文环境的变化是有帮助的,那我们就愿意配合他把这件事情完成。”

上海喜玛拉雅中心前的水稻田(视觉中国供图)

上海喜玛拉雅中心前的水稻田(视觉中国供图)

产生这种想法的人叫戴志康,他的主要身份是上海证大集团创始人及董事长,而这个想法最后孵出的喜玛拉雅中心也成了其日后人生的一个转折点。但在当时,他的想法超前于时代和他的同行们。胡倩说,他们接到的项目需求非常明确,就是一个文化商业综合体建筑,“里面要有酒店,有办公楼,还要有以美术馆为主体的文化部分”。现在的中国,这样的建筑并不罕见;但在当时的中国,几乎难以寻觅。

经过前期的讨论,矶崎新工作室在2003年左右交上了一份有别于当时常规设计的方案,其将不同功能区结合在一个建筑空间内而并非一个个独立建筑体的理念打动了戴志康。“还有我们提出在硬件设计上采用流动体结构,即利用数字化生成接近原生态的结构系统,最终形成具有强烈视觉效果的结构和建筑共生的形体来作为当初周围还是一片空地的地标性建筑呈现,这些在15年后很容易被理解,但15年前我们提出了,他选择了接受并且也这样去执行了。这听起来容易,但做起来是有挑战性的事情,而且也起到了引领性作用。”

但随之而来的也是翻了一倍左右的预算。胡倩回忆,戴志康看到他们的方案后很喜欢,渐渐往下走就要预估一个预算,“预估的时候大概十几个亿,我也记得,有一次老戴说我本来预计大概7个亿到10个亿,现在十几个亿有些超过我们的预计,但我们还是有能力来做这个事的”。

然而从2004年纠缠到2007年,喜玛拉雅中心才正式破土动工,最后直到2014年才彻底竣工。中间大部分的时间和精力都用在了商业与艺术的相互拉扯中。胡倩回忆,戴志康当时自己也有一个团队,主要都是来自酒店和商业开发等领域的顾问,他们负责从市场和商业角度对方案提出修改意见。最初方案没有剧场的设计,运营方觉得需要就加了剧场;本来加的是一个500人的剧场,后来又先后改成了1200人和1600人的规模。“规模扩大后,剧场本身的净空高度都不够了。我们也在设计中很明确地和甲方说,你如果要改成这种大小的话,那么你需要有一支完全不同的运营团队,你也要挑战一种新的演出模式,它是一种新的状态。”而这种跨界运营的人才到今天也是困扰中国文化产业发展的难题之一。

浦东证大大拇指广场悬挂的艺术作品《受伤天使》(视觉中国供图)

浦东证大大拇指广场悬挂的艺术作品《受伤天使》(视觉中国供图)

最终,拉扯到了2007年的那天,戴志康找来了王纯杰等艺术专家、矶崎新工作室和自己的团队一起开会。王纯杰还记得戴志康的团队对方案仍然有很多质疑,但他们几个艺术家都很支持现在的方案,“弄到晚上,戴志康叫了几个人出去,最后基本确定下来,空间就做成这个样子。”

又过了六七年时间,整座建筑终于建成了,已受邀担任喜玛拉雅美术馆馆长的王纯杰却发现,内部功能和运营方案又变得和当初的设计不一样了。“变成切割的状态了。”王纯杰说,“照最初的设计,美术馆、剧场和多功能空间是打通并捆绑在一起的,把商业运营和艺术结合在一起。但到建成后却被切开了,商业是商业,美术馆就只是美术馆,又变成了白盒子为主的传统状态。你想在旁边弄一个咖啡厅,等到弄好了,就被商场收过去管了,所以美术馆跟商场一直没有融合好。”

戴志康(视觉中国供图)

戴志康(视觉中国供图)

地产商的文化路线

从某个角度看,戴志康在文化和商业间的妥协路线正是他个人复杂性的体现。从建筑师的角度,胡倩认为戴确有文化上的情怀,这也是他们愿意花十几年时间在这个项目上的重要原因之一。而王纯杰作为与戴合作多年的工作伙伴,则评价其“本质上还是个商人”“艺术还是要服从于他的商业”。

在中国富豪圈大名鼎鼎的九间堂别墅被认为是戴志康“文化商人”之名广为流传的源头。在此之前,金融专业出身的戴志康长期活跃在中国的基金和股票市场上,曾在1992年创立中国第一家私募基金——海南富岛基金,并通过个人与时代的种种机遇积累了自己的初始财富。2000年前后,恰逢全球互联网泡沫开始破裂,戴志康似乎也察觉到国内资本市场也会出现相似的问题,就逐渐淡出了股市,把目光放到了房地产板块。

2000年左右的时候,他以前瞻性的眼光低价拿到了浦东足以开发10年的地块,这些地块分布的区域在日后看来位置极佳,从内环路向北,沿着世纪公园东侧的芳甸路周边两公里内几乎全部是戴志康的证大集团开发的地产项目,且大都是环境与设施上乘的中高端社区,而九间堂正是其中的翘楚。

已开盘15年的九间堂别墅区从外面看来就能察觉到其传统中式风格的特点,整个社区的外部都是由白墙黑瓦与竹林围起来的。据来自香港的项目设计师梁志天自述,九间堂每栋别墅内部实现了“三开三进”(“三开三进,谓之九间”,这也是“九间堂”名称的由来),内有水道、廊道、庭院、挑檐、水榭形成“隔而不围,围必缺”的中式庭院风格。作为矶崎新工作室的资深员工,胡倩当初回上海与戴志康接洽时也发现了戴志康前瞻性的眼光。“当时国内还是以美国中产阶级house式住宅为主,都是一栋栋不知道该抽象成什么样子的、怪里怪气的别墅。”胡倩说,“而九间堂作为一个非常早的案例,引领了后面大批的新中式风格别墅的呈现。”

虽然已难以探究戴志康究竟如何产生了将文化因素与地产项目结合起来的念头,但九间堂的成功的确为他在上海的房地产领域打响了名号,不仅吸引了马云等富豪名流入住,也坚定了他走文化地产这条路的决心。2005年,证大现代艺术馆(喜玛拉雅美术馆前身)作为全国最早的民营美术馆之一,在戴志康开发的浦东证大大拇指广场开幕,而“大拇指”的名称则来源于他收藏的法国雕塑大师恺撒的作品《大拇指》。

“其实,我只是一个商人。文化就是我的生意。对我而言,商业和文化融在一起的,不是分割的。”戴志康曾在2011年接受媒体采访时坦承。胡倩也说,他最初见到戴志康的时候,他还不是后来一副中式服装的样貌,“后来慢慢变成那样的”。但对文化的追捧和利用既给他带来了商业上的助力,也让他陷入了资金上的困境。

喜玛拉雅中心作为戴志康试图融合文化与商业的野心之举,正是其职业生涯中的一个转折点。从2002年开始接洽设计方案,到2014年完全竣工,这个项目拖了实在太久。查阅2004年初的新闻,当时媒体曾报道这个项目将于当年开工,2008年就能完成,但最终拖了十几年。在这个过程中,工期越拖越长,方案越改越多,消耗的资金也越来越多,据传最终花掉了戴志康25个亿。胡倩也回忆,项目在后期的确出现了资金不够的情况。首先是建筑中部异形林的流线型表面在设计方案中是金属表皮覆盖的,但由于资金不够,就把金属表皮给取消了,涂上了金属色的漆。

更深远也更致命的影响则是商业部分的体量没有100%做足。“商业的体量按原本的设计应该还会有2/3左右,也是由于费用的问题没有完成,就先以目前这样的方式呈现,显得商业部分的动线和空间都比较空旷,所以也带来招商和运营上的一些困难。”胡倩说。

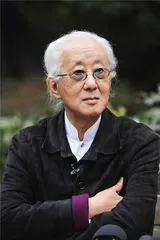

日本建筑师矶崎新(视觉中国供图)

日本建筑师矶崎新(视觉中国供图)

根据2014年的一份分析报告,喜玛拉雅中心的商业部分于2011年12月就已开业,但三年过去后的出租比例也只有50%。其中详细写道,“商业空间内部局促,通透性较差”“商业楼每层面积不大,致使过道狭窄,体验感不好”。

而我到达的这个周末的下午,喜玛拉雅中心商业部分仍然显得空空荡荡,不少上下楼的手扶电梯因为长时间没有人乘坐都进入了缓行模式。大楼一层一间甜品店的店员告诉本刊,他听说地下商业空间的几家店都要关门了,因为“客流量太少,工作日几乎没什么人”。

上述分析报告将原因总结为“力求将建筑的作品形式呈现完整,因此作为商业项目的产品性被放到了第二位,实用性上有一定折损”。而一街之隔的浦东嘉里城虽然立项时间要晚于喜玛拉雅中心,但其在2007年11月开工后,用了不到4年时间,就于2011年一季度竣工,对喜玛拉雅中心的招商形成了强烈冲击。同样是在2014年的一份报告显示,开业三年后,凭借精准的定位和业态配比,浦东嘉里城的租金已翻了将近一倍。

而当初寄希望于美术馆能够为商业引流的愿望,也因为职能分割后的各行其是受到了很大影响。王纯杰就抱怨说,因为美术馆在三层,要从商业区乘电梯上楼,他们当初就想做个指示牌引路,但也被商场的管理方拖延下去,一直没做出来。

而美术馆作为社会公共空间,自身并无盈利能力,每年还需要戴志康自己投入大量资金。虽然王纯杰表示戴志康每年投入的资金并不多,只有500万元左右,大部分展览都要靠他们自己去拉赞助和寻求合作,但有业内人士向本刊透露,上海类似规模的美术馆每年需要的资金量都在千万以上。证大文化发展集团董事长朱斌在2017年接受胡润百富榜采访时也说:“总体而言,喜玛拉雅美术馆每年2000万至3000万元运营投入加几千万展览投入,已经连续投入了十几年。”

受挫后的转变

在2017年12月证大集团成立25周年的庆典发言中,戴志康自己也承认,“作为地产项目,喜玛拉雅中心没有给我们带来直接的经济回报”。

事后来看,喜玛拉雅中心实际运用状况不佳,给戴志康后续的操作带来了很大的麻烦。据他自己透露,喜玛拉雅中心因为采取只租不卖的模式,需要运营十几年才能收回所有成本。2010年2月,戴志康旗下的上海证大置业有限公司联合三家大型公司,以92.2亿元竞得上海黄浦区外滩金融集聚带8-1商业商务用地,创造了当时的外滩地王。当时证大账上仅5亿元,银行存款加净资产总额不过30亿元。彼时,这笔收购金额相当于证大房产截至2009年6月30日合并报表后总资产的1.2倍以及手头现金的19倍。一年之后,戴志康就因银行信贷无法跟上,不得不将这块“外滩地王”转手。

此后,戴志康转战南京地产市场,先后开发了南京大拇指广场、南京证大喜玛拉雅中心等多个商业项目。但王纯杰告诉本刊,戴志康最终选择在2015年退出房地产行业主要就是跌在了南京,“他当时的楼建好了不能卖,到了还款期,还不上就完蛋了”。根据《中国经营报》在2015年1月的报道,位于南京市高铁站旁边的证大喜玛拉雅中心项目当时曾因为在没有领取销售许可证的情况下涉嫌“违规认筹”,而遭到了南京市住建委的问讯和通告。

上海证大2014年年报则显示,该公司综合银行贷款约为78.88亿港元,其中33.38亿港元须于一年内即2015年内偿还,而45.5亿港元须于一年后偿还,而该公司账面现金当时仅为18.73亿港元。此外,上海证大2014年的负债率也由2013年的81%升至2014年的138%,并在下一年飙升至242%。

严重的资金压力让戴志康在2015年年初选择退出了房地产行业。2015年春节前夕,戴志康将自己和女儿所持有的所有证大集团股权以每股净资产对折的价格售出。正如此次戴志康自首以后上海证大所澄清的,这家公司在那时候就已与戴志康本人毫无干系。王纯杰也说,从那时以后,整个喜玛拉雅中心的所有权已不属于戴志康,他们只留下了经营权。

王纯杰也是2015年从喜玛拉雅美术馆馆长任上去职的。一部分是外部因素,另一部分,戴志康本人也开始有了变化。王纯杰记得在那之前,戴志康基本不会插手美术馆的事情,都很尊重他。2015年,他作为策展人率喜玛拉雅美术馆报名参加威尼斯双年展,在通过了报名筛选后,戴志康突然插手进来。“他说老王这些要换掉,要把他想的人加进来,而且他强烈要求这样做,”王纯杰回忆,“原来这是戴志康为了还很多朋友的人情。”

那时他发觉戴志康变了,开始插手进艺术的专业里面,王纯杰就顺势离开了。2017年9月,戴志康甚至将非营利属性的喜玛拉雅美术馆和营利属性的证大文化创意公司合为一家,后者频频希望借助美术馆平台甚至展览,销售库存艺术品。据称,在2018年举办的展览“佛国山水1:造像深处”展览中,一度出现标价为50万元一幅的画作,后经举报才撤下销售牌子。时任喜玛拉雅美术馆馆长的艺术家王南溟不仅愤然离职,还在网上发表了多篇抨击性的文章。

在离开了喜玛拉雅美术馆几年后,王纯杰觉得喜玛拉雅美术馆这几年一直在走下坡路。尤其从王南溟离职后,馆长的人选就从之前的知名艺术家变成了戴志康自己。王纯杰后来总结,很多老板投资美术馆,总归想最后要有钱。

“其实我跟老板也说了,美术馆是打品牌的,你要利用品牌。你不会利用品牌,那就白白浪费掉。”王纯杰说,“很多老板想的是我投了一个亿,我要回报三个亿,改革开放后的第一代老板都是这样,他们就是直线思维,但他们不能理解艺术的品牌价值是要转换的。”

金融P2P的歧路

退出地产后,已迈入50岁的戴志康重回金融圈。“我一直思考一个问题,就是如何实现让情怀滋养资本,实现情怀与资本的完美结合。”戴志康对败退地产教训的总结就是,没有把情怀和资本结合好。而回归金融后,没人知道曾在中国股市上呼风唤雨的戴志康为什么选择了备受争议的P2P路线。总结完教训的他自行选择了两个方向:一是做主流市场不关注的小微金融,二是做轻资本互联网金融,而不是传统金融。

上海阿姨胡继萍就是在2015那一年接触到了证大金服的理财产品。那时她快从银行贷款部门的职位上退下来,平时工作也不忙了,就会参加一些公益活动。她还记得那次是在黄浦区一个规模很大的助残活动上,证大金服的工作人员在旁边宣传,她就听了一下,回家后研究考察了很久,还托一个专门做风控的朋友帮忙分析了一下,朋友说目前看来还是可行的,至于将来怎么走就不知道了。大概半年之后,因为证大金服的工作人员确实非常热情,“每天都会打电话”,胡继萍开始小额进入。一直到2018年8月为止,她在这个名为“捞财宝”的P2P理财平台里总共也只投了不到50万元。

捞财宝的基础散标产品为“月月宝”,主要资产为个人小额信用贷款。根据其官网说法,证大金服基于长期数据积累,研发“个人行为属性”信用识别体系,通过借款人的“消费行为+个人特质”来评估借款人的信用价值。用大白话说,就是从出借人那里收来钱,再通过自己的平台借给借款人,通过调整利息获得收益。

而上海交通大学上海高级金融学院实践教授胡捷告诉本刊,这种P2P平台最大的难点就在于其要面向大量的散户零散地借钱,“没有一个很好的风控手段,平台承担不起调查零散借款人的成本,就掌握不了借款人的资信情况,只能蒙着做”。

就这样直到去年8月,捞财宝组织了一次大型线下活动,邀请了几十位之前的出借人到证大金服公司总部参观。胡继萍还记得她被打动的那个点是高管们都把自己手机上的捞财宝APP打开了。“他们就给我们看他们自己买了多少,一看也都是七位数。”胡继萍这下被打动了。工作人员又带他们到两公里外的喜玛拉雅中心参观戴志康的美术馆和收藏,胡继萍再想想戴志康与证大集团的金字招牌,她这次干脆投了100万元,加起来就超过了150万元,平均利率在10%左右。

这一年多的时间里,银行出身的胡继萍不是没有过动摇的时刻,她向记者展示了微信群的消息,能看到每当她在群里发出疑问时,捞财宝的高管都会第一时间出来为她做解释,甚至证大爱特(捞财宝)CEO朱钰还亲自给她打过电话释疑解虑。这让她一直没下定决心从捞财宝脱身。一直到今年8月12号,捞财宝官方发布公告称,由于华瑞银行单方面决定终止存管合作,平台停止新增业务。这个消息让她所在的出借人群炸了锅,那时她的想法就只剩一个:要回自己的钱。

8月26日,戴志康在投案自首前几天发表了公开信,称其与所有证大的高管“不跑路、不失联、不甩锅”。在这封公开信上,戴志康向用户解释了目前无法全额回款的原因:过去投资者出借的资金到了封闭期能很快全额回款,是因为有债权转让的二级市场,现在债转功能停止,钱需要从借款人那里按信贷合同分期还回来。

胡捷告诉本刊,最直白的解释就是平台借钱出去,现在钱收不回来,最直接的原因就是人家不还了。在他看来,这样的案例这两年爆出了太多起,捞财宝的案例也没什么特殊之处。8月29日,戴志康向上海警方投案自首,而他的捞财宝还有涉及9.3万借款人近50亿元借出的钱没有要回来。

胡继萍后来因为不断质疑捞财宝平台被踢出了微信群,但她还留着当时的聊天截图,朱钰在年初回复她时说平台的逾期率只有4%左右,且平台有足够的风控资金。而胡捷告诉本刊,坏账率是公司经营的秘密,外人难以知晓。就行业情况来说,逾期率一直非常高,远远不止4%,一般认为在10%是常见的,15%以上也有”。这让胡继萍后来非常不满。不像很多仍寄希望要回钱的出借人仍在维护戴志康,胡继萍说她现在要想办法证明“戴志康就是在欺骗人”,她觉得自己当初被他“文化商人”的标签给迷惑了。

(实习生段婉婷对本文有重要贡献) 戴志康证大集团喜玛拉雅中心喜马拉雅P2P