王小波:他还应该拥有诗意的世界(5)

作者:朱伟 王小波

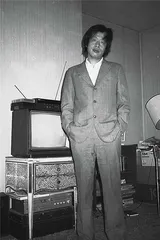

王小波

《红拂夜奔》当时发表在哪个刊物上,我记不清了。我只记得当年,刚读到这个长篇给我的震撼。它以写洛阳城为开端:洛阳城是豆青色的,洛阳城的大街是泥的河流,洛阳城的taxi是些只围一条兜裆布的黑人。他们拿一个大帆布袋,将你套进去,就可驮到任何地方,不沾一点泥。李靖就在这场景中,踩着“高跷”出场。他一条腿踩在一条街的左边,另一条腿踩在另一条街的右边,就像“一只在河沟里觅食的鹭鸶”,又像一只“飞鸟”,污浊的洛阳城都在他的裆下。这飞扬的想象力,当初曾令我赞叹不已。

《红拂夜奔》的故事出自唐朝末杜光庭的《虬髯客传》。《虬髯客传》里,红拂原是隋朝权臣杨素家里一个拿红色拂尘的歌伎。红拂看中了李靖,打听其住处后,敲门夜奔。李靖带她去山西,投靠李世民,中途遇到了虬髯客。虬髯客与红拂是老乡,以兄妹相称,李靖与虬髯客就结为兄弟。虬髯客后来听了能识天机的好友劝告,将万贯家产都留给李靖与红拂,让李靖扶植李世民,自己去扶桑国当了国主,扶桑国就是日本。李靖后来就成了唐朝的李卫公。

王小波是先将这故事改写成一个戏说的中篇,写成红拂是要帮李靖脱险,虬髯客成了杨素派来追杀的高手。这虬髯客在杨府卧底,他追杀李靖,是为“十年后你掌握兵权,就不好办了”。王小波写李靖与虬髯客搞笑比武,李靖输了,吓晕了,虬髯客因红拂而没杀他。虬髯客喜欢红拂,他是因看到红拂“冰雪贞节”,羞愧到无地自容,才把家产都给了红拂,自己去海外了。

王小波把这个中篇再写成长篇,结构复杂了,赋予了荒诞更深刻的内容。结构上,变成了套装——外包装叙述者“我”,王二,是做科学史研究的,他要论证李靖当年就破解了“费尔马定理”。这就使李靖成了科学家,“精通波斯文,从波斯文转译过《几何原本》”(《几何原本》的译者,其实是明朝的徐光启);“发明了开平方的机器”;他想“考数学博士”,于是证出了“费尔马定理”。“费尔马定理”是小说里一个符号,费尔马是位法国数学家,大约在1637年(明末),他提出了费尔马命题。王小波又是有意戏弄时空。“费尔马定理”的命题大约是,一个立方数分成两个立方数,没有整解。这就引发一代代数学家要证实它。数学和物理都是王小波的兴趣点,他在这部长篇里,通过王二说这个定理:“最近三四百年,所有人都在证它,谁也没证出来。还有不少人否定这命题,也没证出来。”他在这部长篇里,用这个定理有两层缘由,其一,为强调李靖的“知识分子”身份,因为他在思考逻辑问题。其二,这个定理代表了荒谬,证“费尔马定理”代表着聪明,反过来就是愚蠢。这样的改写,其实是借李靖与红拂的故事,感叹所谓“知识分子”的命运了。

王小波在这部长篇中要表达的主题是:无处逃离。在隋朝,李靖因为证“费尔马定理”而被监视、跟踪,他每甩脱一次,投入的公差就增加一倍,洛阳城因此是个森严的禁锢之城。红拂夜奔,由此变成与李靖一起挣脱禁锢,奔向自由。王小波要表达的悖论是,逃出洛阳城的李靖变成了李卫公后,皇帝又授权他设计、营建长安城。皇帝的想法是:“要想防止想入非非,就要由擅长想入非非的人来制定实施。”李卫公提出了“风力长安”、“水力长安”、“人力长安”三个设想,即或将城建在海边,以海风为能源;或将城建在山腰,以水力为能源;都被皇帝否定了。皇帝肯定的是“人力长安”,即用泥土造城,以人力为能源,因为,人力能源能“防止人力想入非非”。人力为能源,就是一座方方正正,让每人都安分守己,人与人又彼此限制的城。为了让每人既安分守己,又彼此限制,使城牢固,就要设计相应的制度。小说里的李靖是建完了城,才意识到,他设计与营造的城其实与他逃离的城没什么差别。因为“都在严厉的控制下,想入非非都属非法”。——这城是皇帝的。王小波这样写李靖意识到自己的愚蠢:“自己去造一座城,然后自己住在里面,再没有比这更糟的了。”“自己屙一些屎,尿一些尿,然后自己在里面沐浴,只有猪才会这样干。”

醒悟到自己愚蠢后,李靖就开始装老年痴呆。王小波最后用红拂的死为结尾,写为李靖夜奔的红拂成为李靖制度设计的瞻仰——李靖死了,红拂必须以殉夫保证道德。但她的殉夫过程,按李靖设计的程序,却是夸张到极致的折磨过程:要先申请死亡指标,因为非正常死亡有指标控制,红拂于是只拿到一个吊死的空额,会死得难看。给了名额,要到礼部办手续,因为“涉及意识形态”,她是一品夫人,要安排专家指导,安排给她的老婆子,偏偏是个同性恋。王小波用最后一章,淋漓尽致地写这高潮:工部调来金丝楠木,搭了个可自动升降的高台。红拂说:“底下的台子像肉铺柜台,我挂在上面,岂不像一口猪?”王小波从红拂被清肠写起,清到吃棉花,用棉花把肠子擦干净;然后,上了吊架,要吊而不让死,以构成优美的姿态。等她终于断了气,马上割开血管放血,要灌上水银再灌铅,令尸身永不腐烂,“肤色如雪”,端坐着供人瞻仰,这就成了“人瑞”。小说里说她生前90斤,灌了水银,就变成八百斤。

我当年读这小说,就惊叹王小波这种恣肆的想象力。他写红拂在杨素府里原是养头发的角色,任秀发生长。她的每根头发,“到了末梢就起码是十四五根了”,因此,三丈多长,“洗头时把头发泡在大桶里,好像一桶海带发起来的样子。”秀发会越长越硬,向四面伸展,“像伞盖一样垂下来,红拂就变成了一棵观赏植物。”王小波通过虬髯客的眼睛去看这“观赏植物”,“就像柳树,她的万缕青丝就像柳条;或者像小溪,万缕青丝就像飘荡的水草。”虬髯客呢?因为他长满胡子,王小波就形容他的脸,“像一个大海蜇”。非凡的夸张,目的是使趣味盎然,这是价值基础。所以,这部小说的序的开头,王小波就说:“这本书里将要谈到的是有趣。”有趣在哪里呢?王小波谈到马尔库塞的《单向度的人》。小说的故事主体是,证明“费尔马定理”的李靖把定理写在了一本春宫画小人书里;逃出洛阳城的李靖变成李卫公,亲手营造了长安城,却发觉长安城更“了无生气”;李卫公死后,既出卖了自己装病,也出卖了红拂;然后,红拂用殉夫来证明李卫公的作为,“夜奔”与它的后传,就成为可笑的过程。这过程对应“费尔马定理”与它漫长的证明史,就是王小波要表达的趣味所在。从《寻找无双》到《红拂夜奔》到《万寿寺》,我以为是王小波的三级跳。他在不断拓展一个内涵的可容纳空间,他在不断挑战自己的智力水平。(待续) 读书虬髯客李靖李卫王小波红拂夜奔80年代