冬末萌芽:重读鲁迅的笔记

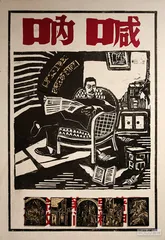

作者:苗炜 孔庆东老师在北大讲过多年鲁迅小说,他说:“鲁迅要是活在当下,肯定愿意使用社交媒体,这就是匕首和投枪啊。”孔老师说,《呐喊》自序中有一个比喻,可称为“中国20世纪第一比喻”,这就是著名的“铁屋”比喻。孔老师在课堂上讲到这里的时候,学生们肯定能记起鲁迅的原文:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。”

孔庆东老师在北大讲过多年鲁迅小说,他说:“鲁迅要是活在当下,肯定愿意使用社交媒体,这就是匕首和投枪啊。”孔老师说,《呐喊》自序中有一个比喻,可称为“中国20世纪第一比喻”,这就是著名的“铁屋”比喻。孔老师在课堂上讲到这里的时候,学生们肯定能记起鲁迅的原文:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。” 2024年第二期的《鲁迅研究月刊》,有一篇文章写的就是“铁屋子”谱系,文章提要是:铁屋子意象的问世,是鲁迅对严复、梁启超的国族想象方式的继承,更是鲁迅在文化语境中的独特发现,表明清末民初知识分子对彼时中国病态形象的观察与描述正在日益深化。坚不可摧的“铁屋子”和岌岌可危的“千岁老屋”,表征了鲁迅与梁启超在身份、立场、动机和言说方式上的根本差异。“千岁老屋”是梁启超用过的比喻,“譬之有千岁老屋,瓦墁毁坏,榱栋崩折,将就倾圮,而室中之人,乃或酣嬉鼾卧,漠然无所闻见”。

2024年第二期的《鲁迅研究月刊》,有一篇文章写的就是“铁屋子”谱系,文章提要是:铁屋子意象的问世,是鲁迅对严复、梁启超的国族想象方式的继承,更是鲁迅在文化语境中的独特发现,表明清末民初知识分子对彼时中国病态形象的观察与描述正在日益深化。坚不可摧的“铁屋子”和岌岌可危的“千岁老屋”,表征了鲁迅与梁启超在身份、立场、动机和言说方式上的根本差异。“千岁老屋”是梁启超用过的比喻,“譬之有千岁老屋,瓦墁毁坏,榱栋崩折,将就倾圮,而室中之人,乃或酣嬉鼾卧,漠然无所闻见”。很久以前,我看过一本书叫《我们赖以生存的隐喻》,这本书的作者是两位美国的认知语言学家,他们说,隐喻是语言中构建概念的方式,隐喻也是一种思维能力。我们未必能区分比喻、隐喻和转喻这些概念,但使用起来非常顺滑。“攻击”和“保卫”,这是打仗中用的词,但也可以用在持不同观点辩论的人身上。“鸡肉三明治正等着结账”,这是一个转喻,是说那个点了鸡肉三明治的顾客正等着结账。在我们的语言中,隐喻性表达和隐喻性概念系统紧密相连,比如一位年轻的哲学教授,写过一本书说“你永远也叫醒不了一个装睡的人,除非那个装睡的人自己决定醒来”,这个隐喻就跟鲁迅的“铁屋比喻”有传承关系。

鲁迅作品给我们提供了好几个比喻,“孔乙己脱不掉的长衫”是一个比喻,“祥林嫂”也是一个比喻,阿Q也是一个比喻。1928年“革命文学论战”中,钱杏邨写了篇文章叫《死去了的阿Q时代》,他说,《阿Q正传》里藏着过去了的中国病态的国民性,阿Q是“听天由命的思想所造成的一种对人生不假思索莫名其妙的生莫名其妙的死的可怜可恨的人物”,具有“中国人的阴险刻薄势利凭借阶级仗势欺人以及其他类似以上种种的冷酷性格”。

2009年秋天,汪晖教授在清华大学开设“鲁迅作品精读”课,讲稿记录下来成了一本小书——《阿Q生命中的六个瞬间》。汪老师说,理解《阿Q正传》的关键就在于寻找沉默的国民的灵魂为什么内在地包含着革命的潜能。我抄下一段:“阿Q可以被不同的人指认,或者可以指认不同的人,恰恰是因为现代的到来,那些让人们相互隔绝、无法心心相印的东西不在有形的制度构架里,而在一个貌似取消了等级名分的国家之中……”

汪老师说,阿Q这个名词的普遍性,就像贾宝玉、林黛玉、李逵、武松、关云长、刘备、曹操一样,早已成为不可能抹杀的大众知识的一部分。雷勤风《大不敬的年代》

加拿大英属哥伦比亚大学的雷勤风教授研究中国现代文学,他写了一本书叫《大不敬的年代》,最近有了中文版,书中提到,辱骂式的批评在1920年代到1930年代的文学杂志上成了“普遍的常规”,批评家严厉批评党同伐异和彼此辱骂的行为,但他们自己都勇于实践,他们的嘲讽涉及人格的贬抑和人身攻击,因为他们相信“人如其文,文如其人”的传统。书中写到,1924年,鲁迅将《我的失恋》投稿给《晨报》副刊,这是对情诗的戏仿,主编毙稿,副刊编辑孙伏园辞职,后来办了《语丝》,《语丝》上有鲁迅的泼辣文章,所以发行量达到万份。《大不敬的年代》分析当年的滑稽戏和笑话,讲梁实秋的《骂人的艺术》。 俄国盲诗人爱罗先珂到北大看戏,对男扮女装的演出提出批评,北大学生魏建功写文章阴损,把爱罗先珂看戏观剧的“看”和“观”都打上引号,意思是,您是个盲人啊。鲁迅不干了,写一篇文章反击,他奇特的四十来个字的造句是——“我敢将唾沫吐在生长在旧的道德和新的不道德里,借了新艺术的名而发挥其本来的不道德的少年的脸上。”

俄国盲诗人爱罗先珂到北大看戏,对男扮女装的演出提出批评,北大学生魏建功写文章阴损,把爱罗先珂看戏观剧的“看”和“观”都打上引号,意思是,您是个盲人啊。鲁迅不干了,写一篇文章反击,他奇特的四十来个字的造句是——“我敢将唾沫吐在生长在旧的道德和新的不道德里,借了新艺术的名而发挥其本来的不道德的少年的脸上。”

钱理群先生有一篇演讲,说的是鲁迅与“现代评论派”的论战。钱老师说,现代评论派这帮人有精神优越感。这班留学英美的教授以为自己是现代中国的设计者和中坚力量,他们想把英美的东西全盘搬过来。而鲁迅对这样的设计者很是怀疑,所以鲁迅始终抓住“特殊的知识阶级”不放。

陈西滢、徐志摩、梁实秋、胡适这几个人,家境富裕,在欧美拿过正经的学位,看不上在东洋留学的人。鲁迅、郁达夫、郭沫若等,在日本没拿过什么正经学位就跑回来了。高雅的看不上接地气的,接地气的看不上高雅的。徐志摩的文章《汉姆雷德与留学生》一直被当成靶子,文章中写道,“我们是去过大英国,莎士比亚是英国人,他写英文的,我们懂英文的,在学堂里研究过他的戏”,“你们没到过外国看不完全原文的当然不配插嘴,你们就配扁着耳朵悉心的听”。我爱的志摩虽然有点儿痴,但不傻,找来徐志摩的原文看,我敢保证,志摩这篇文章是在反讽。

鲁迅时常会cue徐志摩——“梁实秋有一个白璧德,徐志摩有一个泰戈尔,胡适之有一个杜威,——是的,徐志摩还有一个曼殊斐儿,他到她坟上去哭过。”这就是讽刺志摩在《欧游漫录》中的自述。徐志摩的那篇文章说,“我这次到欧洲来倒像是专做清明来的”,接着列了一串文艺人物的名字,给他们一一上坟去了。志摩也参观了列宁墓,并且发表了一段感想:“他们相信天堂是有的,可以实现的,但在现世界与那天堂的中间隔着一座海,一座血污海。人类泅得过这血海,才能登彼岸,他们决定先实现那血海。”徐志摩毕竟在剑桥学了点儿政治学。王富仁《中国鲁迅研究的历史与现状》

我在北师大读书时,知道中文系有两个博士很厉害,其中一个是王富仁,研究鲁迅的。我听过王富仁的演讲,教室里满满当当,王老师在讲台上抽烟。王富仁的博士论文,讲鲁迅小说是“反封建思想的一面镜子”。据说他进行博士答辩时颇为紧张,在门口一根接一根地抽烟。

王富仁有一本书叫《中国鲁迅研究的历史与现状》。

在这本书里,他分析解释鲁迅研究:成仿吾对鲁迅所描写的中国社会缺乏起码的人生体验,不了解这个世界,仅从外在形式上判断鲁迅小说的价值,是盲人骑瞎马,这是“青年浪漫派”的鲁迅批评。同一时期,对鲁迅研究做出真正贡献的是“社会人生派”,代表人物有吴虞、茅盾、周作人等。1929年后,有马克思主义学派的鲁迅研究,如冯雪峰;有“人生艺术派”的鲁迅研究,如李长之;有英美派自由主义知识分子的鲁迅研究,如梁实秋。1949年之后,英美派自由主义知识分子风流云散,人生艺术派也削弱了,以胡风为代表的马克思主义精神启蒙派衰落了,以冯雪峰为代表的马克思主义务实派的鲁迅研究占据了主流。继之又有了马克思主义国家政治派的鲁迅研究,代表是周扬。王富仁先生对这些文化阵营的描述,理解起来并不难,因为这在我熟悉的语境之内。 在外研书店的咖啡厅里,北京外国语大学退休的老教授严安生引述郁达夫和陶晶孙的散文,回忆自己在江南的童年生活。我当时被严老师那种神态吸引,严老师谈论郁达夫和陶晶孙的样子,就是我们谈论王朔和王小波的样子,那是神情和语气上的亲近感,一代人有一代人的文本,文本会传递,但读者的感受会变化。我们读鲁迅,和我们的父辈读鲁迅,感受是不一样的。

在外研书店的咖啡厅里,北京外国语大学退休的老教授严安生引述郁达夫和陶晶孙的散文,回忆自己在江南的童年生活。我当时被严老师那种神态吸引,严老师谈论郁达夫和陶晶孙的样子,就是我们谈论王朔和王小波的样子,那是神情和语气上的亲近感,一代人有一代人的文本,文本会传递,但读者的感受会变化。我们读鲁迅,和我们的父辈读鲁迅,感受是不一样的。

严安生出生于1937年,1956年到北京外交学院读书。外交学院在展览馆路上,离北京展览馆(当时叫苏联展览馆)很近,1956年8月30日下午,严安生跟几个同学去展览馆看苏联电影,票价一毛。当天下午,英语班新生临时开会,要从他们中间分出一个班去学日语,结果没人报名。学校决定,那天去看电影而没来出席会议的同学,都分到日语班。严安生服从安排,去学了日语。两年后,教学活动难以正常进行,一年大概只有三个月上课,严安生就通过毛泽东著作学日语。外文局也在展览馆路上,毛主席著作由外文局专家翻译,专家都来自日本共产党,严安生手捧宝书学日语。严老师在咖啡馆里轻声吟唱,“1979年,那是一个春天”,“我就是在1979年春天去了日本留学”。

1981年,严安生留学归来,泡在第一历史档案馆、北京图书馆、首都图书馆和东厂胡同的近代史研究所,他有一个搞研究的密器,是从日本采购的“碗面”,当时大家还没见过方便面,都对这一碗热水浸泡的面条啧啧称奇。严安生说他在十几岁的时候就把“灵台无计逃神矢”这首诗抄在日记本上,但过了30年,才明白这首诗,“我以我血荐轩辕,什么意思呢?有人流血革命,有人磨血革命,教育是磨血革命”。1989年,严安生向东京大学提交博士论文,题目是“近代中国人留日精神史”,翻译成中文出版时,加了一个标题是“灵台无计逃神矢”。严老师说:“我这个人没什么思想,就是把当初的状况搜罗一下。我做的就是尽量复原一下现场,不要试图概括。” 还是谈恋爱好,恋爱中的鲁迅,文笔轻柔,节奏放慢,吸烟的频率似乎都降了下来。《两地书》让我看到很温柔的鲁迅。

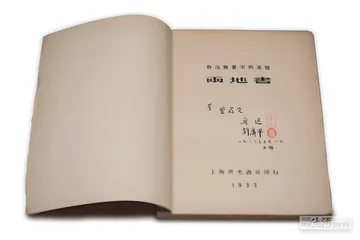

还是谈恋爱好,恋爱中的鲁迅,文笔轻柔,节奏放慢,吸烟的频率似乎都降了下来。《两地书》让我看到很温柔的鲁迅。

王得后1976年在鲁迅博物馆工作,参与编辑《鲁迅手稿全集》,他在手稿中看到《两地书》原件,与删节出版后的《两地书》相比较,写下《〈两地书〉研究》。

鲁迅有一个朋友叫杨霁云,鲁迅给他写过30多封信。其中有一封有这样两句:“但自问数十年来,于自己保存之外,也时时想到中国,想到将来,愿为大家出一点力。”王得后说,经过了几十年,研究者才敢正视“于自己保存之外”这句话。

杨霁云晚年在鲁迅博物馆任顾问,王得后在鲁博的研究室工作,经常向杨霁云讨教,希望杨先生写点儿纪念文章,杨霁云坚决不写,他对王得后说:“改造中国人,改造中国社会,确是鲁迅终生致力的信念。”杨霁云还说:“立人,目的是改造人及其社会,不是在短时期内所能见效,读读《热风》第一篇就知道了,要代代战斗下去。”以上是人与人之间的传递。

杨霁云跟王得后说的话,记载在王得后的随笔集《年轮》里,我看见了,立刻就找来《热风》第一篇读。《热风》第一篇,是“随感录二十五”,开头几段抄下来——

我一直从前曾见严又陵在一本什么书上发过议论,书名和原文都忘记了。大意是:“在北京道上,看见许多孩子,辗转于车轮马足之间,很怕把他们碰死了,又想起他们将来怎样得了,很是害怕。”其实别的地方,也都如此,不过车马多少不同罢了。现在到了北京,这情形还未改变,我也时时发起这样的忧虑;一面又佩服严又陵究竟是“做”过赫胥黎《天演论》的,的确与众不同:是一个19世纪末年中国感觉锐敏的人。

穷人的孩子蓬头垢面的在街上转,阔人的孩子妖形妖势娇声娇气地在家里转。转得大了,都昏天黑地的在社会上转,同他们的父亲一样,或者还不如。

就抄到这里,我要说的是文本传递。严复的文本传到鲁迅那里,严又陵(严复)那篇文章是什么?《鲁迅全集》中有注解,严复那几句话出自他翻译孟德斯鸠《法意》第十八卷第二十五章的译者按语中。原文是“吾每行都会街巷中,见数十百小儿,蹒跚蹀躞于车轮马足间,辄为芒背,非虑其倾跌也,念三十年后,国民为如何众耳。呜呼,支那真不易为之国也!”严复为什么发这一段议论呢?再查严复的译本,他在一条民法翻译之下发这段议论是说东方人婚嫁太早,他说男的三十女的二十才适合结婚,十六七就结婚生子不好,“男不知所以为父,女未识所以为母,虽有儿女,犹禽犊也”。

严复说,这种状况要改变。鲁迅及杨霁云所说的“改造人及其社会”,或许还有很长的路要走,严复说“晚点儿结婚”,“别太早要孩子”。 1996年12月,日本学者木山英雄在北京师范大学发表演讲《关于周氏兄弟》,他说,周氏兄弟的称呼最早见于他们在东京出版的《域外小说集》,扉页上有“会稽周氏兄弟纂译”八个字,后来在民国时期也常常被提及。新中国成立后,很少有人将鲁迅和周作人相提并论。日本战后的中国文学研究长期也不大过问周作人。但他一向把鲁迅和周作人这一对骨肉兄弟看作是思想上文学上也对等的兄弟。他在70年代动手写了《北京苦住庵记:日中战争时代的周作人》。

1996年12月,日本学者木山英雄在北京师范大学发表演讲《关于周氏兄弟》,他说,周氏兄弟的称呼最早见于他们在东京出版的《域外小说集》,扉页上有“会稽周氏兄弟纂译”八个字,后来在民国时期也常常被提及。新中国成立后,很少有人将鲁迅和周作人相提并论。日本战后的中国文学研究长期也不大过问周作人。但他一向把鲁迅和周作人这一对骨肉兄弟看作是思想上文学上也对等的兄弟。他在70年代动手写了《北京苦住庵记:日中战争时代的周作人》。

《北京苦住庵记》中援引当时《中国文艺》杂志编辑张深切的回忆,讲述周作人对住宅的改造,“他的教育督办发表了,我又去见他,在他们的门口,看见那古色苍然的大门已经改造,又上了油漆。进入了客厅,再看见沙发椅也都换新的了”。张深切心里想,这是为配合文部大臣的地位而进行的改造,于是发问:“周先生,以前的大门很好,为什么改了?”周作人似乎不好意思地答道:“以前的太老了,开关都很不方便,所以改了。”张深切说:“听说他出任伪职的动机是受了周围的环境和他的日本太太所影响。无论谁去影响他,他本质固不是劲草,风来草偃是自然的下场。”

《北京苦住庵记》记述,1941年,周作人将八道湾住宅的一间改造为榻榻米日本式房间,据说材料是从京都定制的,可招待客人,可以用餐,周作人读书、写作、休息也都在日式房间中。周作人写过好几篇文章讲述自己对日本式房屋的喜好,说日式房间“特别便于简易生活”,“四壁萧然”,“深夜从壁橱取被褥摊开,又便即正式睡觉了”,“如不从生活上去体验,对于日本事情便无法深知的”。木山英雄说:“看到改装过的大门和客厅,张深切失去了对周作人的同情。我们即便不如此,对于这样的日本间改装也绝难予以赞赏,老夫子真是如此这般地喜欢榻榻米呀。”葛飞《左右雅俗之间的三十年代文艺》

我在南京的那天下午见到了葛飞,我们约在南京大学边上的万象书坊,聊天的内容是不断的消解。葛飞原来在南京师大学油画,毕业之后去了一趟意大利,看完意大利的油画杰作之后断然扔下了画笔,报考北大中文系研究生,投身于学术,由一个波希米亚风的美术生变为严肃的学者。他主要研究20世纪30年代的文艺。

葛飞分析30年代上海文坛人与人的关系,他在《左右雅俗之间的三十年代文艺》一书中有一段准确的表述——“左联”在文坛网络上划出了一个边界明晰的“营垒”,它一度想切断盟员的“旧社会关系”。作家群、师门、宗派是边界较为模糊的关系网络,公共空间上演“表彰—致谢”仪式是构筑作家群、师门等场域关系最重要的仪式,前辈、文坛宗主通过作序以及其他形式的评论,通过编辑书刊、选文等方式提携后进,汲引同道,同时也在鼓吹某种文学上的主义,拥有资本较少的作家附和、模仿、致谢,由此来建构身份认同。

葛飞还发明了一个概念叫“革命超我”,左翼青年应该去工厂做工人搞工运,应该去前线去北方,这是“革命超我”对留在上海的文艺青年提出的要求,不能应对这个“革命超我”就难以自洽。黄乔生《鲁迅像传》

这本书收录了“迄今为止最全的鲁迅照片”,黄乔生对这114张照片进行系统的解读。比如鲁迅在景云里寓所的一张照片,黄乔生解读的重点放在“书斋生活”上,1927年初夏,鲁迅翻译了鹤见祐辅的几篇文章《读的文章和听的文字》《书斋生活与其危险》等。鲁迅对翻译篇章的选择应和了他当时的思考,在《书斋生活与其危险》中有这样的段落——

专制主义使人们变成冷嘲……专制之下的人民,没有行动的自由,也没有言论的自由。于是以为世界都是虚伪,但倘想矫正它,便被人指为过激等等,生命先就危险。强的人们,毅然反抗,得了悲惨的末路了。然而中人以下的人们,便以这世间为“浮世”,吸着烟卷,讲点小笑话,敷衍过去。但是,当深夜中,涌上心来的痛愤之情,是抑制不住的。独居时则愤慨,在人们之前则欢笑,于是他便成为及其冷嘲的人而老去了。 起初以为这本书是传记,看了才知道是一本思想评论。林贤治没有纠缠在生平细节上,他关注的重点是当时的自由与人权、国民党的书报审查制度、专制与改革。在广州采访林贤治时,他强调自己并不是鲁迅研究专家,而是一个热爱鲁迅的写作者。“我受他的影响,要把自己内心的感动,对鲁迅的感谢之意,写出来。”他分析鲁迅对苏联的看法,讲鲁迅加入“左联”的动机,也讲自己的阅读史。

起初以为这本书是传记,看了才知道是一本思想评论。林贤治没有纠缠在生平细节上,他关注的重点是当时的自由与人权、国民党的书报审查制度、专制与改革。在广州采访林贤治时,他强调自己并不是鲁迅研究专家,而是一个热爱鲁迅的写作者。“我受他的影响,要把自己内心的感动,对鲁迅的感谢之意,写出来。”他分析鲁迅对苏联的看法,讲鲁迅加入“左联”的动机,也讲自己的阅读史。

林贤治上高中时,赶上了“四清运动”,他的三个札记本子被收缴,工作组让他交代札记本上的诗歌和散文到底是什么意思,“你写下的‘北方’这个词,是不是指‘苏修’?”林贤治被打成“小邓拓”,高中毕业回乡务农,在广东阳江县旦祥村种水稻,还要向大队领导写思想汇报。开始时每天一份,后来是一周一份。1966年夏天,在高中教过林贤治一个学期的梁老师到阳江县的水利工地参加劳动,每天晚上,梁老师从水利工地步行十里地,到村子里找林贤治聊天。右派老师和牛鬼蛇神学生在一起偷偷地谈论政治,聊天结束,梁老师再步行返回工地。“文革”期间,林贤治开始读鲁迅、写鲁迅,他找一位木匠订制了一张书桌,书桌有夹层,林贤治的稿子藏到夹层里,他在油灯下写《鲁迅论秦始皇》《鲁迅与瞿秋白》。林贤治说:“如果你不了解我在‘文革’期间读鲁迅的经历,你就不明白鲁迅对我的重要性,在我的阅读史中,多一个鲁迅少一个鲁迅,是完全不一样的。鲁迅是无权者的灵魂的保护神。”

林贤治说:“有一次我去北京,美院的老师请我吃饭,然后他说起来鲁迅如何如何,就是所谓自由主义者的那一套看法。我就告诉他,不说别的,请你回头看鲁迅很短的一个小说《明天》,鲁迅写单四嫂子一个寡妇的孤苦无言,写她失去儿子,写她夜晚的寂寞、无助的处境。我们说寂寞这个词,好像这个词是知识分子专用的,单四嫂子一个底层女子也懂得寂寞吗?但鲁迅笔下有浓烈的感情,你要是能体会到,你就能理解他和现代评论派论战时那种尖锐锋利,那种咬住不放的精神。许寿裳总结鲁迅思想的时候,他说鲁迅第一个特点就是仁爱。鲁迅是爱穷人的,爱底层的人,鲁迅这份感情里就包括了他的政治思想,他相信一种乌托邦的东西,跟他这种深厚的平民意识有关系。” 我姥姥家在小茶叶胡同,院子里就能看见白塔寺的白塔,早年间,北京城里安静,一阵风吹过,就能听见白塔上的铃铛发出声响。那里离西三条鲁迅博物馆很近。我妈妈在八道湾小学上小学,学校对面是八道湾11号,周作人的孙女跟她是同学,同学们都知道周作人是汉奸。我妈不止一次跟我念叨,她小时候见过周作人。我起初不在意,后来觉得有点儿不可思议,问她:“你小时候见过周作人?”我妈说:“是啊,我老去八道湾11号院里玩,能看见周作人,还有他那个日本媳妇。院里有两棵太平花树,说是鲁迅栽的。”我妈后来在女六中上学,还去11号院给江幼农献花,江幼农是江绍原的儿子,江绍原一家住在八道湾11号侧院,江幼农生病之后身体不便,自学俄语,搞翻译,被称为“中国的保尔”,女六中的学生给“中国保尔”献花,是表达敬意。

我姥姥家在小茶叶胡同,院子里就能看见白塔寺的白塔,早年间,北京城里安静,一阵风吹过,就能听见白塔上的铃铛发出声响。那里离西三条鲁迅博物馆很近。我妈妈在八道湾小学上小学,学校对面是八道湾11号,周作人的孙女跟她是同学,同学们都知道周作人是汉奸。我妈不止一次跟我念叨,她小时候见过周作人。我起初不在意,后来觉得有点儿不可思议,问她:“你小时候见过周作人?”我妈说:“是啊,我老去八道湾11号院里玩,能看见周作人,还有他那个日本媳妇。院里有两棵太平花树,说是鲁迅栽的。”我妈后来在女六中上学,还去11号院给江幼农献花,江幼农是江绍原的儿子,江绍原一家住在八道湾11号侧院,江幼农生病之后身体不便,自学俄语,搞翻译,被称为“中国的保尔”,女六中的学生给“中国保尔”献花,是表达敬意。

我小时候住在和平里,时常去国子监玩,方家胡同也是我熟悉的地方。

这次写鲁迅,搜集资料时读到了话剧剧本《前哨》,那是写“左联”五烈士的。剧本中的鲁迅,说的台词基本上都来自他的文章。我还看了张广天的清唱剧《鲁迅先生》的片段。然而,我读到的最为生动的鲁迅来自《时为公务员的鲁迅》,作者吴海勇,曾经在上海党史研究室工作,他写过一本书叫《起来》,写的是电影《风云儿女》的摄制与《义勇军进行曲》的创作历程。《时为公务员的鲁迅》写的是鲁迅1912年到1925年在教育部当公务员的经历,基本上都是在北京。鲁迅要考虑上下班的通勤,应对打卡,要去方家胡同办图书馆,要去国子监筹办博物馆,要去大学兼职,要应对欠薪,要筹钱买房,要逛琉璃厂动物园,要请客吃饭。一个活生生的鲁迅,在我熟悉的北京城里,让我感觉是那样亲切。 鲁迅