牧歌图景中断裂的微声

作者:蒲实 《不能承受的生命之轻》是对历史的哲思,只不过采用的是小说的形式。正如昆德拉在开篇第一章所写:“不久前,我被自己体会到的一种难以置信的感觉所震惊:在翻阅一本关于希特勒的书时,我被其中几幅他的照片所触动。它们让我回想起我的童年,我的童年在战争中度过,好几位亲人死在纳粹集中营里。但与这张令我追忆起生命的往昔、追忆起不复返的往昔的希特勒的照片相比,他们的死又算得了什么呢?”在这里,他引出了两种世界观下历史的差异,一种是现代来临之前的永恒轮回世界观,一种是现代的进步史观——“一个在历史上只出现一次的罗伯斯庇尔和一位反复轮回、不断来砍法国人头颅的罗伯斯庇尔之间,有着无限的差别”。

《不能承受的生命之轻》是对历史的哲思,只不过采用的是小说的形式。正如昆德拉在开篇第一章所写:“不久前,我被自己体会到的一种难以置信的感觉所震惊:在翻阅一本关于希特勒的书时,我被其中几幅他的照片所触动。它们让我回想起我的童年,我的童年在战争中度过,好几位亲人死在纳粹集中营里。但与这张令我追忆起生命的往昔、追忆起不复返的往昔的希特勒的照片相比,他们的死又算得了什么呢?”在这里,他引出了两种世界观下历史的差异,一种是现代来临之前的永恒轮回世界观,一种是现代的进步史观——“一个在历史上只出现一次的罗伯斯庇尔和一位反复轮回、不断来砍法国人头颅的罗伯斯庇尔之间,有着无限的差别”。这是一个孰轻孰重的问题:留在史书中的一段文字、一张照片,与那些默默无闻流血、死去的人相比,对前者的记忆随文字流传,如有万钧之重,但后者的生命难道不才是更加真实的存在吗?“一将功成万骨枯”之中,究竟是“功成”更重,还是“万古枯”更重?昆德拉意识到,“与希特勒的这种和解,暴露了一个建立在轮回不存在之上的世界所固有的深刻的道德沉沦”。从哪里去矫正这种历史带来的重量的偏差与颠倒?昆德拉的路径是爱情,更具体地说,是女人的爱情,因为在他这里,“女人总渴望承受一个男性身体的重量”,于是,最沉重的负担同时也成了最强盛的生命力影像;负担越重,我们的生命越贴近大地,它就越真切实在。“存在之重”在这里不再是凝于文字的生命形式,而是由女性身体所感受与承受的、切切实实的男性身体之重。女性生命中的爱情故事并非建立在“必须如此”(Es muss sein)之上,而是建立在“别样也可能”(Es koennte auch anders sein)之上,是完全偶然的。

这一次重读《不能承受的生命之轻》,我被最后一章《卡列宁的微笑》深深吸引。我所读的这个许钧翻译、上海译文出版社的版本里,书末有一篇弗朗索瓦·里卡尔的文章,标题为《大写的牧歌与小写的牧歌》,写得很有欧洲人的深度与繁复美感。他感叹,最后一张关于卡列宁的那几页文字,与他在昆德拉作品中看到的中心倾向形成了极为鲜明的对照。昆德拉之前的小说讽刺和质疑任何抒情形式,彻底批判天真,以毁灭、以“彼世”的目光投向一切价值标准,他“将幻灭之艺术推得如此之远,将我们的生命与思想借以为本的基本谎言揭露得如此深刻”。而竟是在这样一个世界中,出现了田园牧歌,不禁让人疑惑。《不能承受的生命之轻》的最后一部分怎么可能由一条垂死之狗的微笑而变得如此温馨和明媚?“这首牧歌紧接《伟大的进军》这一部分,这一部分探讨的是粪便与媚俗问题,昆德拉也在这一部分彻底地表达了讽刺,是最具‘撒旦性’的部分。最后几页文字则揭示了另一个昆德拉,他不再是‘毁灭的作者’,而是‘牧歌的作者’。”

对牧歌这一主题的含混表达,莫过于《笑忘录》中结尾部分。在海边荒岛上,扬和爱德维奇在一个所有人都裸体的海滩上漫步,爱德维奇从中看到了一幅天堂景象,一幅终于解放了的人类景象,而扬则想到了走向毒气室的犹太人。扬与爱德维奇都渴望牧歌,也就是渴望昆德拉在《小说的艺术》中所写的“第一次冲突之前的世界状态;或者冲突只是误会,即假的冲突”。这种“冲突之前的世界状态”,这种对建立在和谐基础上的幸福的渴望,是一个欧洲文学中的理想主义传统,可以在德国诗人席勒那里追溯到线索。在席勒的诗《女人的尊严》中他写道:

人以不确定的脚步蹒跚而行,

在幸福和法权之间撕裂为二,

结果失去美好的中间,

人类快乐逗留之地。

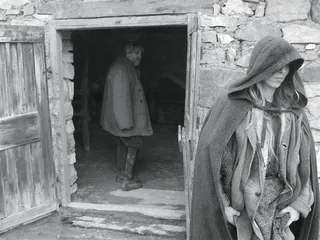

这种对和谐与安宁的渴望,展开了两种牧歌的图景,两者之间存在相似性。一种牧歌已经消失了,仅在书中或前辈们的述说中以回忆的形式存在。在那个街道已被全部改成了俄国地名的小城,有一天,往昔的乡村图景在特蕾莎脑海中突然浮现出来:“这是一个和谐的世界,所有成员有着共同的利益、一致的习俗,组成了一个大家庭。每个星期六,乡村客栈的大厅里都有一支乐队演奏,全村的人都来这里跳舞;每个星期天,人们去教堂望弥撒,男人到客栈聚会,谁也不带妻子。”这一牧歌的图景,也是《笑忘录》中的达夫尼斯岛,是昆德拉的小说中各种节日和集体欢庆的场面,是音乐中冲突的化解。但这古老的景象已被革命之后的新制度抹去,新出现的是公社、办公室、官方节日和现代家具,随着音乐喝酒跳舞的场所消失了。 另一种牧歌则是革命理想,通过将世界改造成一个没有异端、没有分裂的统一天地,来结束冲突。在1948年的布拉格,革命被看作是对所有人的邀请,邀请众人进入“有夜莺歌唱的田园,向往着和睦安宁的王国,在那一王国里,世界不再视人为他物,人也不再视其他人为异己,世界与所有人都被糅合到唯一、同一的物质里”。在《卡列宁的微笑》一章里,这样的图景浮现出来。特蕾莎与托马斯都失去了工作,他们到乡下定居,买下一幢带花园的小房子,这是他们唯一能逃避现实的途径。特蕾莎在这里感到了幸福,他们和农民一起劳动,不时相互拜访,与过去的熟人断绝了往来,她也终于能和托马斯拥有无人打扰的“二人世界”。让这幅图景进一步溢出前现代式安宁祥和的,是俩人与卡列宁——这条狗——之间建立起的深厚关系。“卡列宁总是陪着她。每当小母牛淘气,想离队时,它就汪汪叫着追赶它们;它显然是乐在其中。他们三个当中,卡列宁是最幸福的。这个‘时间总管’的职责过去从未受到如此的尊重,因为这里没有任何临时变动的机会,特蕾莎和托马斯所生活的时间与卡列宁的时间规律性很接近。”

另一种牧歌则是革命理想,通过将世界改造成一个没有异端、没有分裂的统一天地,来结束冲突。在1948年的布拉格,革命被看作是对所有人的邀请,邀请众人进入“有夜莺歌唱的田园,向往着和睦安宁的王国,在那一王国里,世界不再视人为他物,人也不再视其他人为异己,世界与所有人都被糅合到唯一、同一的物质里”。在《卡列宁的微笑》一章里,这样的图景浮现出来。特蕾莎与托马斯都失去了工作,他们到乡下定居,买下一幢带花园的小房子,这是他们唯一能逃避现实的途径。特蕾莎在这里感到了幸福,他们和农民一起劳动,不时相互拜访,与过去的熟人断绝了往来,她也终于能和托马斯拥有无人打扰的“二人世界”。让这幅图景进一步溢出前现代式安宁祥和的,是俩人与卡列宁——这条狗——之间建立起的深厚关系。“卡列宁总是陪着她。每当小母牛淘气,想离队时,它就汪汪叫着追赶它们;它显然是乐在其中。他们三个当中,卡列宁是最幸福的。这个‘时间总管’的职责过去从未受到如此的尊重,因为这里没有任何临时变动的机会,特蕾莎和托马斯所生活的时间与卡列宁的时间规律性很接近。”

在这里,在这个动物与人和谐相处的图景中,再次出现了尼采的那个“都灵之马”的主题。叙述者“我”的声音在某个时刻出现了,“我”看见特蕾莎坐在树墩上,抚摸着卡列宁的头,想着人类的失败。与此同时,另一画面在“我”脑海里出现:尼采正从都灵的一家旅馆出来,看到门口的车夫正在用鞭子抽打一匹马;尼采走到马跟前,一把抱住马的脖子,大哭起来,他的精神病就是在那一刻发作的——在他为马而悲痛的瞬间,他的精神受到了强烈刺激,他因而与人类彻底决裂。那是1889年的事,笛卡儿“我思故我在”的理性思想,认为人类是“大自然的主宰”的启蒙思想,正在改变历史的深层背景。按照笛卡儿的观点,人类是万物之灵,动物只是机器人,是台有生命的机器,即machina animata。动物的喊叫不是悲吟,而是一台运转不正常的机器发出的咯吱声;他否认动物有灵魂,而在不久之前,村里的每头奶牛都有它们的名字,名字是灵魂的符号,这些名字也在理性与进步主义的浪潮中消失了。

认为动物和植物皆有灵魂,认为万物与人一样有灵,是古老的传统,与昆德拉在小说开头就提到的永恒轮回的世界观是一致的。正是永恒轮回之说,从反面肯定了生命一旦永远消逝便不再回复,“似影子一般,了无分量,未灭先亡”,其“残酷、美丽和绚烂都没有任何意义”。在沃尔特·惠特曼的诗《唱给我自己的歌》中,他写道:

至于你呢,生命,我算计你是多个死亡留下的残余,

(无疑我自己以前已死过一万次)……

啊,恒星——啊,坟上的青草——

啊,不断的转换和前进,

如果你们不说什么,我又能说什么呢?

如果离开了这种世界观,一个人所主宰的世界会是何模样?昆德拉对人类的道德抱有深刻的怀疑和本质的不信任,在他看来,“人类真正的善心,只对那些不具备任何力量的人才能自由而纯粹地体现出来。人类真正的道德测试(最为彻底的测试,处于极深层次,往往不为我们所注意),是看他与那些受其支配的东西如动物之间的关系如何”。历史开始于不易察觉的细微之处,就像尼采的突然精神失常预示了一个新时代的到来一样。特蕾莎想起12年前在报上读到的一则只有两行字的短讯,说的是在俄罗斯的一座城市里,所有的狗都被杀光了。这则小消息似乎无关紧要,也不显眼,却使特蕾莎第一次感到很恐怖。这便是后来所发生的一切事件的预兆:俄国入侵后,“由于全国上下几乎都反对占领制度,俄国人非得从捷克人中找些新面孔,把他们扶上台掌权。可是,人们对俄国的爱都已成死灰,到哪里去找这些人呢?”一切是从对人性的微调和改造开始的。他们试探、训练并激发一些人的攻击性,首先得训练他们瞄准临时靶子,而这个靶子就是动物,先是鸽子,然后是狗,都被杀尽灭绝。终于,从动物这里积聚起的仇恨被转向了真正的目标:人类。历史的虚无在这里被昆德拉拆解得异常清晰:正因史书上谈及的是一桩不会重现的往事,血腥的岁月于是化成了文字、理论和研讨,变得比一片鸿毛还轻,不再让人惧怕。昆德拉因此逃逸历史。历史的虚无与昆德拉在《玩笑》里的一段话形成了反向的呼应和对照:“她对历史一无所知,她生活在历史之下,她对之并不渴望;她没有任何崇高的和一时的烦恼,她生活的烦恼只是琐碎的,是永久的。”在这“安宁的间歇”中,“一下子,我获得了解脱”。 昆德拉的主题在这里与尼采“上帝已死”的哲学主题再次呼应,这个主题在《笑忘录》中也曾出现,那就是爱德维奇所说的“回到人还没有被基督教戕害的那个时代”。牧歌的景象是《旧约》神话中的伊甸园回忆,伊甸园的生活不同于将我们引向未知的直线赛跑,也不是一次历险。它是在已知的事物中间循环移动;它的单调并非厌烦,而是幸福。昆德拉对现代战争与暴力的反思,要回到对“以人为中心”这个思想的反思那里。在《卡列宁的微笑》里,卡列宁与亚当的类比,隐喻的正是伊甸园中人还未成其为人的时代,那时人还没有被抛入人之轨道,身上还有一根细线与遥远的伊甸园相连,“亚当正探向泉水,根本不知道他看见映在水中的那个依稀的黄色小点就是他自己”。对伊甸园的怀念,就是人不想成其为“人”的渴望。卡列宁对肉体与灵魂的两重性一无所知,不知何为厌恶,所以与它在一起,特蕾莎感到快乐和安宁。如果它不是一条狗,而是一个人,它或许早就对特蕾莎日复一日地喂它羊角面包感到不乐意,但卡列宁没有谴责也没有变故,幸福是对重复的渴望,没有被逐出伊甸园的动物更能做到。

昆德拉的主题在这里与尼采“上帝已死”的哲学主题再次呼应,这个主题在《笑忘录》中也曾出现,那就是爱德维奇所说的“回到人还没有被基督教戕害的那个时代”。牧歌的景象是《旧约》神话中的伊甸园回忆,伊甸园的生活不同于将我们引向未知的直线赛跑,也不是一次历险。它是在已知的事物中间循环移动;它的单调并非厌烦,而是幸福。昆德拉对现代战争与暴力的反思,要回到对“以人为中心”这个思想的反思那里。在《卡列宁的微笑》里,卡列宁与亚当的类比,隐喻的正是伊甸园中人还未成其为人的时代,那时人还没有被抛入人之轨道,身上还有一根细线与遥远的伊甸园相连,“亚当正探向泉水,根本不知道他看见映在水中的那个依稀的黄色小点就是他自己”。对伊甸园的怀念,就是人不想成其为“人”的渴望。卡列宁对肉体与灵魂的两重性一无所知,不知何为厌恶,所以与它在一起,特蕾莎感到快乐和安宁。如果它不是一条狗,而是一个人,它或许早就对特蕾莎日复一日地喂它羊角面包感到不乐意,但卡列宁没有谴责也没有变故,幸福是对重复的渴望,没有被逐出伊甸园的动物更能做到。

然而,一旦当人之不为人,人又能回到伊甸园吗?当特蕾莎察觉到托马斯已然老去,她才意识到,正是因为她,托马斯才放弃了外科手术医生光明的前途,离开苏黎世回到布拉格,又是为了她,离开布拉格,失去了工作,不再追寻自己的“使命”。她突然感到内疚,意识到自己在苏黎世的独自出走拖累了托马斯,他对她的追随一步步将他往底层拖,就像仙女把农夫引入泥沼。而这一切,都是为了让托马斯证明自己确实爱她。她获得了幸福,甚至产生了幻觉,看到托马斯的身体缩小为一只小野兔,一只她可以抱在怀里的野兔。这意味着,托马斯终于忘记他是强者,意味着从此谁也不比谁强。可是这是伊甸园吗?特蕾莎醒悟过来,她利用了自己的弱小,滥用了女人的软弱来对付托马斯;她的软弱实则咄咄逼人,因为人们都倾向于把强者看成是有罪的,把弱者看成是无辜的牺牲品,她利用了这一点来让这个强大的男人不得不退步,直到发现他已头发花白,指头僵直,再也握不住外科医生的解剖刀。这幸福伴随着多么奇特的忧虑啊。 米兰·昆德拉